Ирина Бенционовна Роднянская — критик, литературовед. Родилась в Харькове. Живет в Москве. Окончила Московский библиотечный институт (ныне Институт культуры). В 1987 году — сотрудник отдела поэзии журнала «Новый мир», с 1988 по 2008 год руководила отделом критики этого журнала. В настоящее время сотрудник редакции энциклопедического словаря «Русские писатели. 1800–1917» (автор и редактор). Лауреат Новой Пушкинской премии за 2010 год, премии им. А.И. Солженицына (2014), а также журнальных премий «Нового мира» (2000), «Вопросов литературы» (2010). Автор книг «Художник в поисках истины» (1989), «Литературное семилетие» (1994), «Движение литературы» (т. 1–2; 2006), «Мысли о поэзии в нулевые годы» (2010) и др.

Ирина Роднянская об итогах 2018-го литературного года. Часть I

Как и в аналогичных прошлогодних заметках, я вынуждена признаться, что и в 2018 году на первом месте у меня были словарные хлопоты (в нынешнем году уже должен выйти 6-й том «Русских писателей. 1800–1917»), что делало моё чтение новинок спорадическим и бессистемным, а не таким, какое пристало литературному критику. Но, подводя черту, обнаружила, что прочитано не так мало, как мне казалось.

Начну с прозы — с романов, среди которых примечательных вышло в свет, конечно, куда больше, чем охвачено мною (общее впечатление прямо противоположно нередкому вердикту насчёт вытеснения романного жанра и нового расцвета поэзии).

«Июнь» Дмитрия Быкова (М., АСТ, редакция Е. Шубиной), отмеченный «Большой книгой» и освещённый критикой, уже хорошо известен читателю. Всё же скажу нечто и о нём, напомнив, что время его действия — предвоенные месяцы и дни 1941 года, а персонажи так или иначе связаны со знаменитым ИФЛИ.

«Июнь» Дмитрия Быкова (М., АСТ, редакция Е. Шубиной), отмеченный «Большой книгой» и освещённый критикой, уже хорошо известен читателю. Всё же скажу нечто и о нём, напомнив, что время его действия — предвоенные месяцы и дни 1941 года, а персонажи так или иначе связаны со знаменитым ИФЛИ.

Дмитрий Быков прибегает к изобретённому им параисторическому (кто-нибудь поправит: квазиисторическому) типу повествования, в рамках которого создана и его «О-трилогия»: «Оправдание», «Орфография», «Остромов». Не сопоставляя называемые ниже имена ни в каком другом отношении (хотя талантливость Быкова не должна быть заслонена ничьей грандиозностью), скажу, что Александр Солженицын и Дм. Быков, каждый по-своему, убили традиционный для советской поры исторический роман, где страх отступления от фактов соперничал с задачей их искажения, а в уста героев влагались реплики, почерпнутые из письменных источников и неуклюже выдаваемые за живую речь. Здесь не место объяснять, как эти школьные правила были сметены «Красным Колесом» с его воображаемым кинохроникальным экраном и портретированием исторических лиц изнутри их психики. Достаточно сказать, что Быков нашёл свой способ вольного вышивания перипетий (иногда на границе с альтернативной историей) по канве реальных исторических биографий, чьи носители сменяют свои имена на вымышленные ради свободы рук повествователя.

Такими произвольными маневрами легче внушить читателю свою историческую доктрину. В «Июне» она совпадает с размышлениями Бориса Пастернака, хорошо знакомыми автору отличной биографической книги о нём: войну сознательно и подсознательно ждут и зовут все, задыхаясь в атмосфере зрелой сталинщины; она должна прийти как очистительная гроза, пусть и несущая смерть многим, замершим в ожидании.

Кто есть кто в этом романе с прототипами, раскрывает В. Березин в своей рецензии «Угадайка» («Новый мир», 2018, № 11). Тут некоторая заминка: не так-то легко догадаться, по крайней мере мне, что Миша Гвирцман, герой первой части «Июня», — молодой Давид Самойлов, настолько это лицо представляется до крайности «автопсихологичным», узнаваемо адресующим нас к нраву и духу самого сочинителя. Впрочем, порой ничего разгадывать не приходится: Аля, Ариадна Сергеевна Эфрон, в романе выступает под собственным именем, страницы, связанные с её судьбой, принадлежат в книге к наиболее впечатляющим…

Между тем, в этом романе, читающемся, несмотря на некоторую растянутость, с волнением, я не нашла ответа на напрашивающийся вопрос о механизме: лояльности? полулояльности? трещащей по швам лояльности? — к режиму, который тогда себя уже достаточно выказал, но ещё не разрушил в персонажах искренней «советскости». То есть каково было тогда двоемыслие (не двуличие!), столь умно, но схематически описанное Оруэллом? Я намного старше Быкова, но применительно к изображаемой им эпохе (когда я была малым ребёнком) у меня ответа на этот вопрос нет.

Премию свою автор «Июня», на мой взгляд, заслужил, — правда, она была бы ещё уместнее в том случае, когда б впереди эксперты поставили книгу Олега Ермакова «Радуга и вереск» (М., «Время»). Я уже писала в обзоре за 2017 год о великолепных исторических главах из неё, об их журнальной публикации. Теперь Ермаков, верный своему гению места, сплёл Смоленщину XVII века со Смоленском нынешним. Очень рискованный, чреватый поражением шаг — так сменить не только колорит, но и самый слог повествования, чтобы при этом не потерять нити, связующей времена, людей и артефакты. У Ермакова получилось! И невнимание к его дерзкой и в то же время монументальной работе вызывает у меня грусть. Кстати, это единственное из попавшихся мне пространных сочинений, где речь идёт не только о прошлом, далёком или близком, но и о современности. Возможно, здесь виновата моя недостаточная начитанность.

Премию свою автор «Июня», на мой взгляд, заслужил, — правда, она была бы ещё уместнее в том случае, когда б впереди эксперты поставили книгу Олега Ермакова «Радуга и вереск» (М., «Время»). Я уже писала в обзоре за 2017 год о великолепных исторических главах из неё, об их журнальной публикации. Теперь Ермаков, верный своему гению места, сплёл Смоленщину XVII века со Смоленском нынешним. Очень рискованный, чреватый поражением шаг — так сменить не только колорит, но и самый слог повествования, чтобы при этом не потерять нити, связующей времена, людей и артефакты. У Ермакова получилось! И невнимание к его дерзкой и в то же время монументальной работе вызывает у меня грусть. Кстати, это единственное из попавшихся мне пространных сочинений, где речь идёт не только о прошлом, далёком или близком, но и о современности. Возможно, здесь виновата моя недостаточная начитанность.

«Раунд. Оптический роман» (М.: АСТ, редакция Е. Шубиной) — вторая книга Анны Немзер, ярко дебютировавшей романом «Плен» (2013). Тоже — прошлое (советское), остро проецируемое в настоящее (постсоветское). Читать роман трудно, писать о нём нелегко. Притом что Анна Немзер нисколько не поколебала уверенности (надеюсь, не только моей) в её даре прозаика.

«Раунд. Оптический роман» (М.: АСТ, редакция Е. Шубиной) — вторая книга Анны Немзер, ярко дебютировавшей романом «Плен» (2013). Тоже — прошлое (советское), остро проецируемое в настоящее (постсоветское). Читать роман трудно, писать о нём нелегко. Притом что Анна Немзер нисколько не поколебала уверенности (надеюсь, не только моей) в её даре прозаика.

Ну, во-первых, нелегко примириться с тем, что романистка повторно использует композицию «паззла» — когда судьбы персонажей укладываются в голове читателя благодаря его трудолюбивому подбору разбросанных там и сям без всякой последовательности сведений, стилизованных под документ (частное письмо, интервью, допрос, журналистское расследование… — автор сполна использует свой опыт работы на канале «Дождь»). Этот круговой «паззл», этот «раунд» (он — и возврат повествования на круги своя, и круг «своих» — оппозиционной интеллигенции, и «раунд» боевого поединка между персонажами-противниками) сработан столь же безупречно, как и в первом романе. Но хочется предупредить, что третья проба, случись она в будущем, оттолкнёт своей инерционностью.

Поскольку оптика у каждого информанта собственная и то и дело меняется, роман, как догадываешься, этим и заслужил определение «оптического» (хотя оптическая терминология в заголовках его эпизодов — «Эффект Доплера», «Пьезоэффект», «Пароксимальное приближение» — которую мне, неквалифицированному читателю, не удаётся воссоединить с повествуемым и порой даже понять, — на мой вкус, не более чем обременительная манерность).

А во-вторых… Литература следует за жизнью, всё откровеннее вербализуя её. Пришло время, и была написана «Смерть в Венеции». Настал час, и сочинена «Лолита». Наступило нынче время — и написан психологический роман о драме смены пола, превратившей любимую в любимого, в мучительно не разлюбленную(ого). Да, всему своё время, и я не побожусь, что Анна Немзер здесь оказалась первой (за мировой литературной картой не уследишь). Но мне жаль, что она, надо думать, одна из первых.

Хотя стоять в общем ряду с двумя выше (не)упомянутыми авторами — вроде как почётно.

Между тем «цирковые» сцены в романе, относящиеся и к годам революции, и ко времени сталинского послевоенного террора, где за вымышленным именем (не у одного Быкова так…) брезжат трагические тени Мейерхольда и Михоэлса, — демонстрируют все достоинства руки, глаза, «драйва», какими располагает прозаик, на чью будущность хочется сделать ставку.

Мне же в этом году больше всего пришлась по душе проза Романа Сенчина, которая многим кажется унылой, бесстильной и попросту чернушной, а для меня она до аскетизма правдива и больше, чем многое и многое, вписывается в мою литературную родину — русский классический метатекст. Сейчас я говорю о романе «Дождь в Париже» (М., АСТ, всё та же славная редакция Е. Шубиной). Сенчин здесь вернулся к автопсихологии «Минуса» и «Нубука» — под чужой, незначительной до самоумаления фамилией (стоит ли возиться с каким-то Топкиным?) автор выступает и повествователем, и героем повествования. Это воспоминания провинциала (родом из Кызыла, республика Тыва) о десятилетиях, минувших со времён горбачевской перестройки, — буквально у каждого из них особая окраска и подсветка. Парадоксально обрамление воспоминаний — так и не «распробованный» Париж, где в гостиничном номере пропадает давно вымечтанная, по сезону дешёвая турпутёвка, тает день за днём из-за беспросветного дождя и беспробудного пьянства обитателя этих стен, с головой утонувшего в памяти о прожитом; понятно, такая рама своей чуждостью и инаковостью бросает контрастный отсвет на родное, ускользнувшее, утерянное. Зоркость и неподкупность «натуральной школы» превращают текст романа в доподлинно исторический документ, хотя в других поворотах роман лиричен (пронзителен фрагмент, с тончайшей пейзажной живописью: рассказчик показывает сыну уголок края, который мальчику предстоит навсегда покинуть). Катастрофически неуклонное, отчасти криминальное вытеснение русского и русскоязычного населения тувинским «титульным» составляет ось этих лично-семейных свидетельств — много ли вы об этом знали? (В текущем году в альманахе «Эон», издаваемом Р. А. Гальцевой в ИНИОНе, должен выйти историко-публицистический очерк Р. Сенчина на ту же тему — «Аборигены без родины»). Читала я «Дождь в Париже» не отрываясь, хоть никакие спецэффекты не приковывали моего внимания.

Мне же в этом году больше всего пришлась по душе проза Романа Сенчина, которая многим кажется унылой, бесстильной и попросту чернушной, а для меня она до аскетизма правдива и больше, чем многое и многое, вписывается в мою литературную родину — русский классический метатекст. Сейчас я говорю о романе «Дождь в Париже» (М., АСТ, всё та же славная редакция Е. Шубиной). Сенчин здесь вернулся к автопсихологии «Минуса» и «Нубука» — под чужой, незначительной до самоумаления фамилией (стоит ли возиться с каким-то Топкиным?) автор выступает и повествователем, и героем повествования. Это воспоминания провинциала (родом из Кызыла, республика Тыва) о десятилетиях, минувших со времён горбачевской перестройки, — буквально у каждого из них особая окраска и подсветка. Парадоксально обрамление воспоминаний — так и не «распробованный» Париж, где в гостиничном номере пропадает давно вымечтанная, по сезону дешёвая турпутёвка, тает день за днём из-за беспросветного дождя и беспробудного пьянства обитателя этих стен, с головой утонувшего в памяти о прожитом; понятно, такая рама своей чуждостью и инаковостью бросает контрастный отсвет на родное, ускользнувшее, утерянное. Зоркость и неподкупность «натуральной школы» превращают текст романа в доподлинно исторический документ, хотя в других поворотах роман лиричен (пронзителен фрагмент, с тончайшей пейзажной живописью: рассказчик показывает сыну уголок края, который мальчику предстоит навсегда покинуть). Катастрофически неуклонное, отчасти криминальное вытеснение русского и русскоязычного населения тувинским «титульным» составляет ось этих лично-семейных свидетельств — много ли вы об этом знали? (В текущем году в альманахе «Эон», издаваемом Р. А. Гальцевой в ИНИОНе, должен выйти историко-публицистический очерк Р. Сенчина на ту же тему — «Аборигены без родины»). Читала я «Дождь в Париже» не отрываясь, хоть никакие спецэффекты не приковывали моего внимания.

И вот наконец новинка, помеченная 2019 годом, но поступившая в продажу в 2018-м, — «Брисбен» Евгения Водолазкина (М., АСТ) — третий роман писателя, уже прославившегося первыми двумя — «Лавром» и «Авиатором». Роман этот с трепетом и нетерпением ждали многие — но не я. Писатель, многообъемлюще образованный, с учёными трудами (древнерусская культура), апологет христианства, а значит, как бы не чуждый ощущения собственной миссии, нашёл ключ к сердцу современного российского читателя. И что поделаешь, если этот ключ не подходит к моему сердцу (кроме меня есть ещё ряд таких отступников). Навстречу его сказкам для взрослых (с печальным концом, иначе умудрённый годами адресат не поверит) на удивление охотно распахиваются эти взрослые сердца. Чего только нет в «Лавре»: и трогательное соитие невинных душ и тел, словно в «Дафнисе и Хлое», но с грустным финалом и верностью до гроба первой утраченной любви, и опасные приключения на море, со штормом и нападением пиратов, что опять-таки отсылает к античному роману, и чудеса, творимые Вышней волей через святого, проведшего долгие годы в покаянии и аскезе, и бурные средневековые усобицы. Всё это, заключённое в одну шкатулку, поразило не слишком привычную к таким предметам, а главное — к их фабульному и стилистическому смешению, публику. В «Авиаторе» старый беллетристический приём переноса героя из своего в другое, будущее или прошедшее, время («Рип ван Винкль» В. Ирвинга, «Янки при дворе короля Артура» М. Твена, Г. Уэллс, сатирическая баллада А.К. Толстого «Поток-богатырь» и пр.) плюс сам процесс транспортировки (заморозка — разморозка), со всё участившейся у нас спекуляцией на тяготах пребывания в советском концлагере, тоже располагал всеми шансами вышибить слезу.

И вот наконец новинка, помеченная 2019 годом, но поступившая в продажу в 2018-м, — «Брисбен» Евгения Водолазкина (М., АСТ) — третий роман писателя, уже прославившегося первыми двумя — «Лавром» и «Авиатором». Роман этот с трепетом и нетерпением ждали многие — но не я. Писатель, многообъемлюще образованный, с учёными трудами (древнерусская культура), апологет христианства, а значит, как бы не чуждый ощущения собственной миссии, нашёл ключ к сердцу современного российского читателя. И что поделаешь, если этот ключ не подходит к моему сердцу (кроме меня есть ещё ряд таких отступников). Навстречу его сказкам для взрослых (с печальным концом, иначе умудрённый годами адресат не поверит) на удивление охотно распахиваются эти взрослые сердца. Чего только нет в «Лавре»: и трогательное соитие невинных душ и тел, словно в «Дафнисе и Хлое», но с грустным финалом и верностью до гроба первой утраченной любви, и опасные приключения на море, со штормом и нападением пиратов, что опять-таки отсылает к античному роману, и чудеса, творимые Вышней волей через святого, проведшего долгие годы в покаянии и аскезе, и бурные средневековые усобицы. Всё это, заключённое в одну шкатулку, поразило не слишком привычную к таким предметам, а главное — к их фабульному и стилистическому смешению, публику. В «Авиаторе» старый беллетристический приём переноса героя из своего в другое, будущее или прошедшее, время («Рип ван Винкль» В. Ирвинга, «Янки при дворе короля Артура» М. Твена, Г. Уэллс, сатирическая баллада А.К. Толстого «Поток-богатырь» и пр.) плюс сам процесс транспортировки (заморозка — разморозка), со всё участившейся у нас спекуляцией на тяготах пребывания в советском концлагере, тоже располагал всеми шансами вышибить слезу.

Третий роман — история гениального музыканта-гитариста, исполнителя классического репертуара, заболевшего паркинсонизмом и вынужденного отказаться от своего призвания, — повит тем же сказочным флёром. Тому, кому этот туман не застит зрения, трудно поверить в музыкальные возможности героя; для описания их у автора попросту не хватает средств (это Томас Манн сумел воплотить в слове несуществующие композиции Адриана Леверкюна…), что вынуждает наградить исполнителя неким экзотом: голосовым гудением — право же, совершенно немыслимым сопровождением инструментального звучания. Трудно поверить и в масштаб славы этой знаменитости, в то, что его, гастролера, мгновенно узнают в лицо на улицах и в гостиницах по городам и весям обоих полушарий «цивилизованного мира» (думаю, что даже Ростроповича и Рихтера с такой безошибочностью не опознавали портье, официанты и случайные прохожие). Устаёшь, особенно на виду у нынешних родных осин, от бесконечных застолий с изысканными винами и чёрной икрой, от крахмальных салфеток и услужливых кельнеров, от легко дающихся новому Монтекристо жестов щедрости и благотворительности. Устаёшь от обилия вставных жанровых сценок (вот в жизнь знаменитого семейства врывается вульгарная хабалка, с тем, чтобы вскоре исчезнуть; вот герой с методичной медлительностью раздевается чуть ли не донага, чтобы ввергнуть в покаянное смущение слишком льнущую к нему студентку протестантского колледжа); при чтении подобных «скетчей» мелькает кощунственная по отношению к рафинированному автору мысль о… строчкогонстве.

Тема духовная, заявка на которую изначально была значима для Е. Водолазкина, здесь прописана без малейшего внутреннего подъёма (имею в виду обращение в христианство и воцерковление героя, приобщение его, тяготящегося мыслью о смерти, — к Вечности). Ну а в угоду чувствительности читателя постигшее музыканта несчастье дополняется под конец ещё одной бедой, отнимающей у него последнюю надежду на концертирование: одарённая девочка-пианистка, его приёмная дочь и возможная партнёрша, умирает от рака (во времена оны шла в ход чахотка). Жертва пешкой в конструкции фабулы — да нельзя же так!

Первые сто, или около того, страниц романа показались мне бездвижными, тягучими, лишёнными «драйва» — это детство и юность героя на Украине. Закрыв прочитанную книгу, я поняла, что они — лучшее в романе. Здесь с непосредственностью, чуждой всякой фальши, автор воспользовался своим личным опытом (порадовав меня заодно вкраплениями украинской речи, по которой я тоскую). Тут царит правдивая безыскусность, которой так не хватает книге в целом, — хотя поистине сказочен Днепр, сказочен Киев… А Брисбен — он-то что? Город в далёкой Австралии, где мать героя надеется найти счастье, а, по безжалостной воле автора, находит смерть, — символ несбыточных мечтаний о райском будущем на земле, между тем как есть только настоящее, и жить надо внутри него («довлеет дневи злоба его»). Оно и верно, но зачем тут же прибегать к поучениям некоего русского инока, оказавшегося у мощей святителя Николая в Бари к услугам сникшего героя, словно, простите, рояль в кустах.

Популярности Е. Водолазкина, возможно, предстоит долгая жизнь; ведь так было даже с популярностью Паоло Коэльо. В конечном итоге всё станет на свои места. Но, как заметил один из моих собеседников, начинал наш автор, ещё до пришедшей с «Лавром» славы, письмом совершенно другого свойства (к стыду своему, я вовремя не успела отыскать раннюю его книгу). Кто знает, может быть, умный и добромыслящий литератор, пройдя искус заманивания читателя в сладкие ловушки, сделает крутой разворот к первоначальному своему опыту?

Обращусь к поэзии года, где мои находки оказались численно скудны. Зато не обошлось без удивительного и поразительного, по части как сегодняшней, так и историко-литературной. Эти определения в первую очередь относятся к тринадцатой по счету книге стихов Олега Чухонцева «Гласы и глоссы. Извлечения из ненаписанного» (М., ОГИ). Называя своё собрание таким образом, Чухонцев, думаю, прельстился не только каламбурной мелодией заголовка; не таков этот любитель сочетать «последнюю прямоту» с раритетами, чтобы не учесть значения второго из двух созвучных слов. «Литературная энциклопедия терминов и понятий» (М., 2001) сообщает, что глосса — это род толкования памятников письменности («Гомеровский глоссарий»), а также, в Новое время, толкования поэтами собственных произведений (например, «Сказание о старом мореходе» С.Т. Кольриджа). Так вот, новая книга Чухонцева просится на роль авторского глоссария к предшествующим двенадцати.

Обращусь к поэзии года, где мои находки оказались численно скудны. Зато не обошлось без удивительного и поразительного, по части как сегодняшней, так и историко-литературной. Эти определения в первую очередь относятся к тринадцатой по счету книге стихов Олега Чухонцева «Гласы и глоссы. Извлечения из ненаписанного» (М., ОГИ). Называя своё собрание таким образом, Чухонцев, думаю, прельстился не только каламбурной мелодией заголовка; не таков этот любитель сочетать «последнюю прямоту» с раритетами, чтобы не учесть значения второго из двух созвучных слов. «Литературная энциклопедия терминов и понятий» (М., 2001) сообщает, что глосса — это род толкования памятников письменности («Гомеровский глоссарий»), а также, в Новое время, толкования поэтами собственных произведений (например, «Сказание о старом мореходе» С.Т. Кольриджа). Так вот, новая книга Чухонцева просится на роль авторского глоссария к предшествующим двенадцати.

Мотивы, присущие зрению, слуху, темпераменту и духу поэта, будь то сезонное буйство и увядание флоры как аккомпанемент «пробегающему пейзажу» бытия, или сюрпризы неистертого, подчас игривого и игрового слова, проклюнувшегося из родного российского глинозема, или ощутимая плоть книг, снимаемых с полок и перелистываемых в поисках отчеркиваний и нотабене, или «стихи о русской поэзии», экспромтом выхватывающие тот или иной экспонат, или луч любовной лирики, по-новому освещающий редкие её примеры в других сборниках, или социальный критицизм неотъемлемых у этого поэта «гражданских» тем, — иными словами, «жизнь и смерть в свою чреду» — всё, вплоть до ars poetica в её практическом изводе, охвачено этаким глоссарием. Поэт продемонстрировал своим любителям и хулителям: то, что выходило до сих пор на поверхность, — только аккуратные просеки, ухоженные газоны и расчищенные поляны посреди творческих джунглей, которые десятилетиями разрастались вослед его человеческой, жизненной энергии. Довольствуясь сознанием такого богатства, можно было долгие годы держать его под спудом и «не трястись» над рукописями.

Среди этих фрагментов, распределённых на девять главок (но отнюдь не с утомительной смысловой прямолинейностью) найдутся афористические четверостишия («есть, есть ещё очарованье / в опознавании примет, / и в том азарте называнья, / и в том, чему названья нет»), мгновенные зарубки душевных состояний («проснулся в слезах: мне снилась / нескладная жизнь моя, / и сердце так часто билось, / о скоро видать и я»), вырванная из неведомого, но отсылающего к до-воображению читателя строчка («ничего ведь нельзя объяснить и дует в окно»). Иной раз это однострочье палиндрома — законная забава стихотворца. Но вот что изумляет. Там и сям обронены законченные и, как мне слышится, доведённые до последней отделки (какое уж там «ненаписанное»!) стихотворения, которым не нашлось уютного места ни в одной из тщательно скомпонованных книг. Вот примеры, наглядные для любого читателя: «всё лето погромыхивали громы…» (с.14), «ты слышишь, за хвойной стеной…» (с. 18), «нам все друзья-соседи, кто соприроден нам…» (с. 27-28) или семейно-личное, жёсткое «этот в первой мировой…» (с. 37). Эти полноправные в своем роде стихотворения — словно садовые цветы, выросшие случайным самосевом из элитных семян поодаль от возделанных клумб, в окружении вольных обрывков-дикоросов. Экая щедрость!

И я наконец поняла, что напоминает мне этот опыт. А именно: «Опавшие листья» и «Уединённое» — гениальное открытие Василия Розанова, впервые обретшее (полагаю, без прямого намерения, при всей любви Олега Чухонцева к этому писателю) стихотворное воплощение. Это острова и островки, выносимые на поверхность чистого листа непрерывным потоком думания над жизнью, но думающий — на сей раз поэт. Подражаний розановским «листьям» несть числа, но даже лучшие из них (к примеру, «Затеси» Виктора Астафьева) не приближались к планке исходного образца. Теперь этот уровень неожиданно достигнут на путях стихотворства.

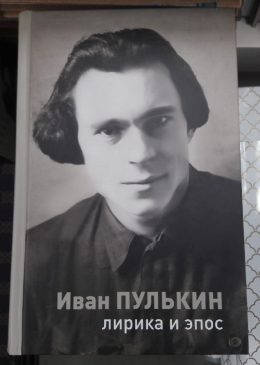

А вот нежданная и важная находка. Давно не секрет: и картина, и карта литературы ХХ века в нашем отечестве похожи на таблицу Менделеева, где в угадываемых по историческим признакам лакунах уместно оставлять пустые клетки, дожидающиеся своего заполнения. Каковое на наших глазах и происходит (этим, к примеру, успешно занимался поэт и исследователь Олег Юрьев, удачно находя пристанища возвращаемым «новинкам»). По случаю, попробую заняться этим и я, поставив между поздним Н. Клюевым («Погорельщина», 1928) и ранним Н. Заболоцким («Торжество земледелия», 1929-1930) громадную поэму-«монографию» (закавычиваю подзаголовок) Ивана Пулькина «Яропольская волость» (1929), с посвящением автора ещё одному недавно поставленному на почётное место поэту — другу Пулькина Георгию Оболдуеву.

Толстенный том Ивана Ивановича Пулькина (1913 — 1941): «Лирика и эпос», М., «Виртуальная галерея», 607 стр. (составление, подготовка текста и комментарии И. А. Ахметьева) — вышел в конце обозреваемого года по благой полуслучайности — рукописи поэта (намного превышающие объём данного издания) были внезапно обнаружены в архиве Хализевых (наследников): он приходился мужем старшей в семье, ныне покойной. Благодаря усилиям известного архивиста и собирателя, поэта В. Португалова, и др. имя Пулькина в гомеопатических дозах и прежде фигурировало в печати (как имя поэта-ополченца, пропавшего без вести в 1941 году) — отдельные стихи публиковались в сборниках, посвящённых творчеству павших. Я же открыла это имя для себя впервые.

Толстенный том Ивана Ивановича Пулькина (1913 — 1941): «Лирика и эпос», М., «Виртуальная галерея», 607 стр. (составление, подготовка текста и комментарии И. А. Ахметьева) — вышел в конце обозреваемого года по благой полуслучайности — рукописи поэта (намного превышающие объём данного издания) были внезапно обнаружены в архиве Хализевых (наследников): он приходился мужем старшей в семье, ныне покойной. Благодаря усилиям известного архивиста и собирателя, поэта В. Португалова, и др. имя Пулькина в гомеопатических дозах и прежде фигурировало в печати (как имя поэта-ополченца, пропавшего без вести в 1941 году) — отдельные стихи публиковались в сборниках, посвящённых творчеству павших. Я же открыла это имя для себя впервые.

Уроженец Волоколамской округи, этой самой Яропольской волости на реке Лама, выходец из крестьянской семьи, Иван Пулькин стал поэтом-автодидактом, с широким кругозором, начитанностью в творчестве предшественников и современников, ознакомлённостью с техникой стихотворства и отличной исторической эрудицией (так, свою «монографию» он снабдил сведениями о связи родных мест с гетманщиной и украинским вольнолюбием, пряным анекдотом о Екатерине Великой, доказательствами посещения волости Пушкиным и пр.). Его первые проникновения на страницы газет и журналов 1920-х гг. были пресечены немотивированным арестом и пребыванием в сибирском Мариинском лагере в 1934—1936 гг.

Освоение поэтического массива, заключённого в томе его избранного, для меня только началось. Пока могу заключить, что его поэтика эклектична и, вопреки этому, резко самобытна. Она впитала в себя и экспрессионизм Маяковского, и характерные для той поры, близкие к обэриутам поиски неопримитива, и этнографичность лексикона «новокрестьянских» поэтов, и эксперименты с тактовым и свободным рифмованным стихом, с изощрёнными составными рифмами, заставляющими вспомнить об И. Сельвинском. Но у Пулькина всё это звучит в «собственном режиме», ибо сполна выражает целостный внутренний мир личности, вбирающей воздух окружающего бытия какими-то гигантскими глотками, сногсшибательно темпераментной и вместе с тем лукаво-приметливой, упрямо строящей отношения с предметами и событиями на свой искромётный лад.

С чего начинать чтение этого поэта, сразу не решишь. Предлагаю — с означенного выше образца его эпоса, стоящего в одном ряду с поэмами о деревенской «перестройке» (хоть бы и со «Страной Муравией» А. Твардовского, помимо упомянутых выше, — притом что родная волость изображена лишь в отдалённом преддверии коллективизации). Тут и малявинские краски ярморочного буйства, и сочувственная конкретика кооперативного строительства, и «раззудись, плечо» на урожайной страде, и местные «чудики» (пользуясь словом Шукшина), и лирическое освещение возлюбленного до малейших извилин ландшафта. И в конце мажорный салют плодовитому трудовому году («…грузно, звонко, увесисто повезло…» — почти как маяковское «Хорошо!»). Между тем финал этот предуведомлен четверостишием, отправленным автором в сноску под строкой: «недурна тема, неплохо смодулирована, / приятен лирический дух, / т.е. напор — но ведь волость аннулирована / в 1924 году». Весь этот оптимизм — в прошлом. Трудно сказать, есть ли тут сарказм, но, по-моему, без него не обошлось…

А другим образцом для начального знакомства с Пулькиным могло бы стать «Послание в Знаменский» — из лагеря московским друзьям, собиравшимся в Б. Знаменском переулке, в квартире А.К. Гладкова (автора пьесы «Давным-давно»). Цель этого послания в стихах, перемежающихся шутливой прозой, — показать остающимся на воле близким, что автор-зэка не только не пал духом, но и сохранил в полной готовности орудия поэтического ремесла и даже способность к изощрённой над ними рефлексии. Он демонстрирует свой гекзаметр, подхватывая идиллическую тему «овсяного киселя», залихватски сменяет его на плясовой хорей «Утопленника» и «Бесов», рисуя при этом слегка цинический пейзажик («Пляж — открытое кладбище — / Сколько тел и сколько мяс»; не правда ли, похоже и на Заболоцкого времени «Смешанных столбцов»?), переходит в прозе на литературный анекдот о Байроне, сопровождая его элегией в «неустановленной форме», где с «нежностью» поминает Стендаля и ставит себе в пример его «тонкость, четкость, ярость». В целом же — имитирует беззаботный small talk ни о чём, разукрашенный блестками остроумия и поэтических находок. Это — один из самых мужественных и, по сути, «сопротивленческих» документов, дошедших из недр ГУЛАГа 30-х гг., правда, не самых жестоких его недр…

Прочее из изобилия Пулькина выбирайте для первоочередного чтения сами.

Наконец, хотелось бы привлечь внимание к книге, которую я в этом году намерена выдвинуть на соискание ежегодной Волошинской премии: Вера Зубарева. «Одесский трамвайчик». Стихи. Поэмы и записи из блога. — Idillwild, Charles Schlacks, Jr. Publisher, Ca. Автор — разносторонний литератор и филолог (проза, труды о творчестве русских классиков — Пушкина, Чехова, о «Слове о полку Игореве»), но — поэт в первую очередь — поизначальному призванию, давним дебютам в печати, благословленным Беллой Ахмадулиной, по чрезвычайной продуктивности. Давно проживающая и профессорствующая в США, Вера Кимовна Зубарева осталась в неразрывной душевной связи со своей родной Одессой (её отец был прославленным лоцманом в одесском порту). «Одесский трамвайчик» — книга для неё как поэта этапная; в укромных вагонах этого «трамвайчика» (уменьшительный суффикс оповещает о фирменном для коренной одесситки юморе) умещается не только собственно одесская тема, увенчанная реквиемом «Свеча» — плачем по погибшим в огненном мае, — но и вселенная с небесными и земными стихиями, с космическими навеваниями ветра, который доносит масштабные жизненные сдвиги до напряжённого слуха поэта, как бы балансирующего между явью и сном. Смысловой диапазон простирается от бытового припоминания уютных «двориков» одесского детства до созерцательно-философской композиции «Море». К финалу нарастает трагический звук; вот город, навсегда опалённый ужасом расправы, и он же — «Город неопалимый», символически являющий икону Неопалимой Купины. «Техногические» возможности поэтики автора предсказуемо широки: почти экспериментальная свобода во всех видах регулярного, акцентного, свободного стиха и рифмовки; но нигде не упущена из виду сердечная доходчивость — музыка грусти при возведении памятника прежнему, уже невозвратному городу и патетика надежды на его воскрешение. Книга «задействует» и этическое, и эстетическое чувство читателя, и в этом двойном посыле одна из черт её притягательности.

Наконец, хотелось бы привлечь внимание к книге, которую я в этом году намерена выдвинуть на соискание ежегодной Волошинской премии: Вера Зубарева. «Одесский трамвайчик». Стихи. Поэмы и записи из блога. — Idillwild, Charles Schlacks, Jr. Publisher, Ca. Автор — разносторонний литератор и филолог (проза, труды о творчестве русских классиков — Пушкина, Чехова, о «Слове о полку Игореве»), но — поэт в первую очередь — поизначальному призванию, давним дебютам в печати, благословленным Беллой Ахмадулиной, по чрезвычайной продуктивности. Давно проживающая и профессорствующая в США, Вера Кимовна Зубарева осталась в неразрывной душевной связи со своей родной Одессой (её отец был прославленным лоцманом в одесском порту). «Одесский трамвайчик» — книга для неё как поэта этапная; в укромных вагонах этого «трамвайчика» (уменьшительный суффикс оповещает о фирменном для коренной одесситки юморе) умещается не только собственно одесская тема, увенчанная реквиемом «Свеча» — плачем по погибшим в огненном мае, — но и вселенная с небесными и земными стихиями, с космическими навеваниями ветра, который доносит масштабные жизненные сдвиги до напряжённого слуха поэта, как бы балансирующего между явью и сном. Смысловой диапазон простирается от бытового припоминания уютных «двориков» одесского детства до созерцательно-философской композиции «Море». К финалу нарастает трагический звук; вот город, навсегда опалённый ужасом расправы, и он же — «Город неопалимый», символически являющий икону Неопалимой Купины. «Техногические» возможности поэтики автора предсказуемо широки: почти экспериментальная свобода во всех видах регулярного, акцентного, свободного стиха и рифмовки; но нигде не упущена из виду сердечная доходчивость — музыка грусти при возведении памятника прежнему, уже невозвратному городу и патетика надежды на его воскрешение. Книга «задействует» и этическое, и эстетическое чувство читателя, и в этом двойном посыле одна из черт её притягательности.

Продолжение ЗДЕСЬ.