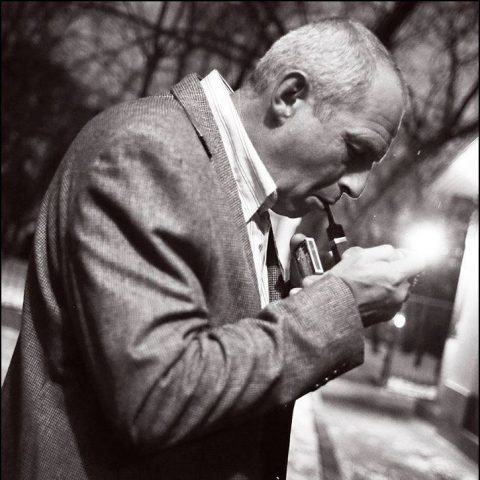

Поэт Наум Кислик

О поэтах «фронтового поколения» написано много заслуженно дельного.

Но сегодня они не формат. И если о Д.Самойлове, Ю.Левитанском, С.Орлове, А.Межирове, Б.Слуцком etc. нынче молчат, но всё-таки всегда имеют в виду, — то о поэтах, которые и в «форматное» время были не на слуху, теперь и подавно мало кто вспоминает.

Наум Зиновьевич Кислик родился 26.09.1925 г. в Москве. В детстве переехал жить в Витебск, где работал его отец. Рано научился читать. Любил рисовать. Не закончив 10-й класс, он ушёл добровольцем на фронт. Под Курском получил тяжёлое ранение в голову. Лежал в госпитале. Вот как вспоминает об этом его младший брат Валерьян: «После ранения его долгие годы мучили головные боли. По прошествии многих лет, когда стали проявляться возрастные болезни, ему сделали множество рентгеновских снимков. Один из них он показал мне: часть черепа и верхняя челюсть, как звездное небо, были усеяны мельчайшими осколками».

После долгого лечения был комиссован и, приехав в Оренбург к родителям, поступил в пединститут.

Вскоре после войны вместе с семьёй переехал жить в Минск, где продолжил учёбу в БГУ. Первое стихотворение было опубликовано в армейской газете за подписью «красноармеец Кислик». Вот как об этом писал сам поэт: «Однако N, писатель и майор, которому мой случай был не внове, перелистав изделие мое, достал листок и дал команду: «В номер!»

Всю свою творческую жизнь Кислик провёл в Минске (чем ещё не повод не «видеть» поэта). Но, опубликовав в разные годы 10 поэтических книг, он никогда не включался критиками во «фронтовую» обойму, что вовсе не помешало А.Твардовскому высоко отзываться о поэзии Кислика.*

Поэма «Эпизод с солью», на мой взгляд, одно из лучших произведений о Великой Отечественной войне и по праву стоит в одном ряду с уже классическими образцами русской поэзии этого периода.

Прочитав поэму впервые в конце 70-х годов, я был поражён степенью её мастерства и кажущейся лёгкостью, за которой стояла тяжёлая душевная работа.

И сегодня, по прошествии многих лет и на фоне блистательных образцов русской поэзии, она не потеряла своей значимости, но наоборот — одно из подтверждений есенинского: «Большое видится на расстоянии».

Умер Наум Кислик 27.12.1998г.

“Госпиталя, госпиталя — обетованная Земля…” Это он написал после тяжелого ранения, когда был еще совсем молодым. Вот и умер в госпитале. Умер, как сам предсказал в стихах, “по истеченьи крови всей”. Стихи, к сожалению, сбываются. Кровь хлынула горлом.» **

Феликс Чечик

———————————————————————————————-

*Из письма к А. Кулешову от 25 декабря 1969 года: «Я дал согласие на перевод Кислику (речь шла о переводе поэмы) — это, судя по одним стихам в “Юности”- человек серьезный».

** Из письма А.Дракохруста В.Кислику.

ЭПИЗОД С СОЛЬЮ

Поэма

И оживал я, и кончался.

потом я ожил и окреп.

И тут надумало начальство,

чтоб я недаром ел свой хлеб.

Чтоб с кучею продаттестатов

из Закавказья на Урал

через Москву, через Саратов

я раненых сопровождал.

Сперва я думал: забастую!

Да что мне — надо больше всех?

И сам уволен я вчистую,

и сам увечный — мне не грех.

Леса пестрели в Закавказье

а за хребтом кружился снег,

и не сбежать от той оказии —

со мною шестеро калек.

Кто в Вятке жил, кто в Бузулуке,

а кто в каких-то Мензелях…

Один слепой, один безрукий

и четверо на костылях.

Пока неспешно по России

нас проводили поезда,

еще мы все не раскусили —

в чем радость наша, в чем беда.

Но был один — кряхтя от боли,

а все ж полазав по толчку,

полсидора дешевой соли

понаменял себе в Баку.

Подсобирал за христа ради,

нацелившись на чистоган:

прослышал он, что в Сталинграде

шла соль — полсотни за стакан.

Я б этой сволочи коленкой

со всею радостью поддал,

но — черт возьми! — он был калекой,

я и его сопровождал.

…Бежали смутно небосклоны,

дышали трудно города,

шли эшелоны, эшелоны,

оттуда — мы, а те — туда.

А те, без счета, мимо, мимо,

в закат, неяркий и сырой…

И разъезжались мы, томимы

взаимной завистью порой.

Но посреди круговорота

и превращения судеб

еще немалая забота

у всех была — насущный хлеб.

И с ворохом продаттестатов

мотался я, на горло брал:

через Москву, через Саратов

я раненых сопровождал.

И что положено — отстаивал,

стучал — где надо — кулаком,

и замерзал я, и оттаивал

в очередях за кипятком.

И, трижды матеря порядки,

я оформлял все литера,

и трижды были пересадки,

где мы ломились на ура.

И посреди круговорота,

мечу дамоклову под стать,

еще одна была забота —

от эшелона не отстать.

Пока ты лазишь на карачках

из-под вагона под вагон,

уж он, глядишь, за водокачкой

спешит, ревет, берет разгон.

И на морозе невесомый

дымок плывет за поворот,

а даром что «пятьсот — веселый»,

как окрестил его народ.

…Бредя уныло на платформу,

я сознавал, судьбу кляня,

что ни проезду, ни прокорму

моей команде без меня.

А в той команде инвалидной,

где не Устав уже, не Строй,

начпродом я, и замполитом,

и старшиной, и медсестрой.

Вертелся, словом, так и этак,

но все же исполнял сполна

все должности, что напоследок

определила мне война.

Беда, что не был службой тяги

минутку малую одну…

А что мне толку в той бумаге,

что я с войны — не на войну.

Что не страшиться мог штрафбатов,

что наплевал на трибунал?

Через Москву, через Саратов

я раненых сопровождал.

Я стал расхлебывать баланду,

по дымным станциям мечась,

я догонял свою команду,

как будто воинскую часть.

…Кого охрана не приметит

и не попрет с товарняка,

так тот, пожалуй, и приедет,

а уж «дойдет» наверняка…

Но вот наплыли спозаранку

коробка зданья, деревцо,

фанерка с надписью «Солянка»

и крик о том, что делят соль.

Детишкам, бабам в шапки, в руки

делили даром на путях

солдат слепой, солдат безрукий

и трое, что на костылях.

А в поезде, на нарах нижних,

перед печуркой, на свету

несостоявшийся барышник

оплакивал свою мечту.

Пока я лазал на карачках

из-под вагона под вагон,

он просвещал слепых и зрячих,

какой у жизни есть закон:

— С политбеседами про совесть

загнешься и на двух ногах,

а при своей дешевой соли

я как при хлебе и деньгах.

Мне шутки ваши, подковырки,

смешочки все — на кой же ляд!

В кино там, скажем, или в цирке

и то ведь платят за погляд.

А что, смотреть вам в зубы, что ли?

Наш брат, само собою, прост…

Так на, возьми щепотку соли,

насыпь-ка умному на хвост!

Ни барыша ему, ни смысла

с тобой вожжаться — он таков:

загреб харчи себе и смылся,

шукает новых дураков.

Да я, по правде, ни вот с эстоль

за дураков не огорчусь.

Как прохарчитесь вы до места —

Бог весть! А я то прохарчусь. —

Так при своей дешевой соли,

как при казне иной король,

цигарки тщательно мусоля,

он толковал, в чем жизни соль.

Передавал свой личный опыт,

скорбя как будто и любя:

— Не будь раззявой — сам обштопай,

чтоб не обштопали тебя!

…Из одного в другое ухо

проход свободный, задарма.

Но штука в том, что голодуха,

она — не тетка, не кума.

Качаясь по стальным ухабам,

вагоны темные ползли,

во сне тревожном, словно бабу,

держа в обнимку костыли.

Подсунув сидор в изголовье,

на нижней полке мирно дрых,

как, сбыв пшеницу по присловью,

владелец кладов соляных.

Ползли по шпалам стоны, стуки,

дрожал на лицах свет скупой…

— Пощупаем, — сказал безрукий.

— Посмотрим, — поддержал слепой…

…Вокзал без окон и без кровли —

слепого бедствия лицо,

и одинокое по-вдовьи

задымленное деревцо.

Вокзалу этому под пару

базар, где было в дни войны

торговцев больше, чем товару,

червонцев меньше, чем слюны.

Где продавалась, где менялась,

убого выстроясь в ряды,

вся эта соль, что отстоялась

на самом дне большой беды.

Там у путей, где зябкий ветер

морозной крупки сыпал соль,

толпились женщины и дети,

толкалась голь, теснилась боль.

Эх, голодуха, голодуха —

не молодуха, не кума!..

И произнес безрукий глухо:

— Соль раздается задарма…

— Валяй! — слепой махнул рукою, —

Не в соли соль и не в рублях!

— Давай, давай! — кивнули трое,

стоявшие на костылях.

Детишкам, бабам в тряпки, в шапки

товар бесплатный в дар поплыл…

Гонял по шпалам ветер зябкий

и землю стылую белил.

Солил ее с небесной кровли,

как будто не была она

от слез, от пота и от крови

насквозь и глубже солона.

…Не торопясь из-под закатов

в рассветы поезд ковылял

через Москву, через Саратов

из Закавказья на Урал.

С войны, с довольствия, с учета —

на все четыре, в белый свет!..

Но в той свободе было что-то

щемящее.

Какой-то след.

Нерастворимая крупица.

Горчайшей памяти кристалл…

Но вот проститься, разлучиться

нам постепенно срок настал.

Навстречу радости и муке,

сливаясь с темною толпой,

сперва ушел солдат безрукий,

потом ушел солдат слепой.

И замела следы поземка,

когда растаяли в полях,

когда ушли, стуча негромко,

те трое, что на костылях.

К концу пути, убито, тихо,

пересидевший всех иных,

стал собирать себя на выход

владелец кладов соляных.

Неспешно складывал пожитки,

в карманы что-то ушивал…

В окне лесок растаял жидкий,

снежок вовсю забушевал.

Когда поближе к Оренбургу

пошла степная полоса,

взял костыли, подумал, буркнул

и, тяжко крякнув, поднялся.

И незлобив, нежаден с виду,

а просто жалостен и стар,

вдруг протянул мне тощий сидор,

в каком держал он свой товар.

— Ну вот… сказать… остаток соли…

стакана три, а может, пять…

Бери… Да я ж по доброй воле,

от всей души, ядрена мать!

Чудак! — и, бросив соль на лавке,

шагнул к дверям, но странно так

вдруг дернувшись, как на удавке,

вернулся, взял, вздохнул: — Чудак!..

Бежали смутно небосклоны,

дышали трудно города,

шли эшелоны, эшелоны —

еще не кончилась страда.

Еще была открыта взору

неоперенного юнца,

который знать не знал в ту пору,

что и не будет ей конца.

1967