Светлана Михеева родилась, живёт, работает в Иркутске. Заочно окончила Литературный институт им. Горького. Автор поэтических книг «Происхождение зеркала» (Иркутск, 2009 г.), «Отблески на холме» (М., «Воймега», 2014 г.), «Яблоко-тишина» (М., «Воймега», 2015 г.), «На зимние квартиры» (М., Водолей, 2018), книги эссеистики «Стеклянная звезда» (М.: «ЛитГост», 2018), нескольких книг прозы. Публикации: «Textura», «Дружба народов», «Октябрь», «Интерпоэзия», «Волга», «Сибирские огни», «Грани», «Журнал поэтов», «Литературная газета», «Юность», «День и ночь» (Красноярск), «Иркутское время» (Иркутск), «Лиterraтура» и др. Руководит Иркутским региональным представительством Союза российских писателей.

Жизнь как прозрачный циферблат

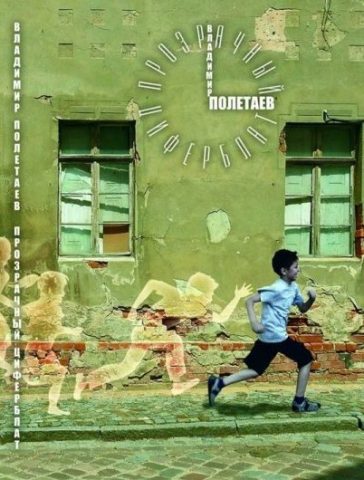

(О книге: Владимир Полетаев. «Прозрачный циферблат». — М.: ЛитГОСТ, 2019. Серия «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались». Сост. Б. Кутенков, Н. Милешкин, Е. Семёнова)

Можно сказать, что эта книга — не типична. Она больше похожа на кино- или радиопередачу, где ведущий голос, голос рассказчика, голос единого смысла, перемежается с включениями — эпистолярными, поэтическими, с другими заинтересованными голосами. Это всё-таки, в целом, книга о юном и рано погибшем Владимире Полетаеве, больше о нём, чем его. Под этой обложкой его стихи, переводы, некоторые письма, заметки, записки, фото. Но вводные голоса — критика Ольги Балла и отца Владимира, Григория Гершензона — не менее важны. Без них мы, прочитав стихи, возможно, не прочли бы главного: величественности человека как замысла и хрупкости как итога. Это первая книга в серии «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались» и, хочется надеяться, не последняя.

Можно сказать, что эта книга — не типична. Она больше похожа на кино- или радиопередачу, где ведущий голос, голос рассказчика, голос единого смысла, перемежается с включениями — эпистолярными, поэтическими, с другими заинтересованными голосами. Это всё-таки, в целом, книга о юном и рано погибшем Владимире Полетаеве, больше о нём, чем его. Под этой обложкой его стихи, переводы, некоторые письма, заметки, записки, фото. Но вводные голоса — критика Ольги Балла и отца Владимира, Григория Гершензона — не менее важны. Без них мы, прочитав стихи, возможно, не прочли бы главного: величественности человека как замысла и хрупкости как итога. Это первая книга в серии «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались» и, хочется надеяться, не последняя.

Говоря строго, книга — памятный сборник, имеющий целью восстановить по прошествии изрядного времени образ одной юной жизни, щедро и будто бы счастливо одарённой, оборвавшейся внезапно. Он всецело даёт представление об этой внезапности — а также и почву для размышления о даре, о проявлении дара, о его благости и его тяжести одновременно.

Однажды в «Российской газете», вспоминая вундеркиндов недавнего прошлого, журналист причислил Полетаева к тому явлению, которое сегодня характеризуется как ««дети-индиго». Но если мы оглянемся назад, то не увидим ли и раньше таких вот «индиго» в достаточном количестве? 16-летних героев, командующих полками, юных поэтов, создающих значительные вещи в двадцать, а то и раньше. В восточной, азиатской культуре есть понятие реинкарнации, которое позволяет допустить, что человек может сохранять некую глубинную память о прошлых жизнях, претворять её опыт в жизни действительной. Европейская цивилизация отдаёт подобные проявления психоаналитике, которая исследует архетипы и коллективное бессознательное. Время от времени возникают научные работы, подобные работе Яна Стивенсона, исследовавшего воспоминания о прошлых жизнях у детей. Знание юного Полетаева, трансформированное в глубокую, изящную простоту, друзья и родные называли «знанием ниоткуда». И это главная загадка и растаявшей жизни, и стихов, которые возрождаются как феникс из пепла угасшей жизни. Так что все эти вводные статьи, главная тема которых, как мне кажется, удивление, становятся в книге, по факту, основными — повествованием, наталкивающим нас на объективное восприятие лирика Владимира Полетаева.

Корпус стихов, предложенный составителями, конечно же, не даёт — при такой специфической организации книги — полного представления о том, как развивался дар поэта. Датирование стихов во многом могло бы упростить дело в случае с такой вот книгой-обзором. Впрочем, подборки, в том числе и переводческие, составлены ёмко, сделать вывод о силе этого дара, о его потенции легко. Вполне вероятно, что сам факт моментальности, стремительности созревания полетаевского дара отметает всякие вопросы о пути, которые прошёл поэт, достигая тех или иных высот в том или ином стихотворении. Возможно, что стремительность — и есть тот факт, который читателю нужно сообщить. Например, как утверждение того, что поэзия — это некая платоновская идея, она абсолютна и сверхчувственна. Голос того или другого поэта — лишь проводник в мире, где (как цитируют Платона учебники) «общее совмещено с единичным, а космическое — с человеческим».

Но даже и то небольшое количество собственных стихов Владимира Полетаева, которые мы имеем в этой книге, позволяет с удивлением говорить вот о чём: в его стихах с невероятным вкусом раскрыта любовная тема. Его любовная лирика (а она отсвечивает как в призме и в прочих стихотворениях) лишена малейшей экзальтации. Это слова о любви не юноши, а человека юного духом. Зрелость его лирики поразительна. О свободе и о поэзии можно убедительно говорить и в юности. Но о любви, которая одной своей улыбкой, одной возможностью двигает мир, сложно сказать убедительно, если твои переживания ярки, но недостаточны, опыт ничтожен. Тут мало одного огня — тут нужны весы, чтобы назначить правильную меру для превращения его в искусство. Может быть, Полетаев использует опыт любимых предшественников, к примеру, Бориса Пастернака, оставляя «следы усвоенных влияний», как выразилась Ольга Балла? Возможно, отчасти. Отчасти — потому что верифицировать подобные вещи вряд ли возможно. В подражаниях всегда будет некая, пусть даже лёгкая, пародийность, навязчивая узнаваемость. Всегда прочитается недостаток опыта переживания и опыта для трансформации этого переживания в нечто большее, объёмное, обращённое к космосу, если хотите. Но у Полетаева переживание — всегда его, личное, претворённое гармонически в факт поэзии. Мы видим влияния — но мы не ощущаем их чужеродности, как не ощущаем чужеродность похожих черт у ребёнка, глядя на его родителей. Это естественное наследование, за которым следует развитие и, наконец, созревание. Бессмысленно гадать, что бы ожидало нас «за тем поворотом», если бы Полетаев остался жив. Так же бессмысленно, как задавать здесь вопрос о случившемся с ним. Остановимся на том, что этот юноша обладал «знаниями из ниоткуда».

Переводы Полетаева, конечно, дают более ясное представление о степени его литературного мастерства как достижения, чем его собственная лирика, местами напоминающая чудо. Они свидетельствуют о его пути к поэзии — о пути нелёгком, поскольку цель, выбранная им в искусстве, высока. Замечательно в этой связи, что составители опубликовали его заметки о поэзии перевода, из которых этот путь нам ясен. Творческая биография переводчика, пусть он и мало прожил, вещь редкая.

Его письма — незатейливые полудетские письма случайной подруге по переписке, в которых лишь рассуждения о поэзии имеют неоспоримый вес — разъясняют кое-что о предпочтениях Полетаева. Он безапелляционно расправляется с Эдуардом Асадовым, как с «шутом для мещанства», называя его стихи «пошляцкими», «подделкой», а самого автора — слишком бездарным, не делая скидок на его героизм, на его слепоту. Конечно, тонкому натренированному вкусу Владимира претило творчество «поэта для кухарок», он следовал за лучшими лирическими образцами, сетуя на то, что книги хороших поэтов выпускают малыми тиражами, их не достать. Он настоятельно советует подруге читать Блока и досадует, что та Блока не понимает, восхищаясь Асадовым. Он посылает ей книгу «тихого лирика» Владимира Соколова, которого считает «лучшим нашим поэтом».

Много мелочей, из которых складывается образ взрослеющего человека, свидетельствуют о том, что человек был, человек жил, питал надежды.

Благодаря публикации этих писем, а также заметок о поэзии и переводе, «знания из ниоткуда» для читателя становятся более легитимными, в чём-то более объяснимыми. Знакомство с этой поэзией, благодаря структуре книги, напоминает работу скульптора по-микеланджеловски: беру камень и отсекаю всё лишнее. Лично для меня главной загадкой после «отсечения лишнего» остаётся та легкость, с которой Полетаев помещает романтическое чувство в поэтическую оправу. Оно перестало быть эмоцией, оно переросло переживание. Оно стало всеобъемлющим, общим, архетипическим. Традицией, которая обновляется — и за счёт этого сохраняет себя. Личное переживание перерождается во всеобщее ровно так, как это бывает с насекомыми — гусенице нужно, условно говоря, умереть, чтобы стать бабочкой. Метаморфоза незаметна, но эффект оглушает. Улыбка скользит на губах «таинственным намёком» и уже содержит, и уже подразумевает в себе «мучительную», «жадную» и «земную» любовь. Как сочетать это, не лицемеря?

Предсмертное стихотворение Полетаева, которого это всеобъемлющее, всеобщее присвоило, поглотило, ставит для нас эту проблему:

И мы уходим без оглядки

В неведенье и простоту

Затем, что давние загадки

Разгадывать невмоготу.

«Давние загадки» — это, конечно, вечные вопросы, на которые никогда и никто не получит ответа. Весьма вероятно, что они и должны оставаться безответными. Но вынести эту безответность трудно. А порой она вызывает непереносимое отчаяние: как жить, если жизнь твоя не принадлежит тебе всецело? Если «свобода жить» и «свобода умирать» — прямо противоположные и, согласно простой логике, конфликтные понятия — должны уместиться в тебе на равных, равно должны быть приняты? Такое соседство возможно лишь в опыте смирения — как, например, в опыте бесконечно погибающей и возрождающейся природы. Полетаев для себя этого опыта не предпринял, ответа не дал. Он предпочёл заострить проблему, снова поставить её перед человечеством. И его смерть, конечно, не решение проблемы — но вызывающий, жирный, тройной знак вопроса в конце предложения. Возможно, поэзия показалась ему недостаточно сильным, недостаточно убедительным средством для того, чтобы ответить на парадоксальные вопросы, на заглавный: «Живу я или не живу?». Лёгкость жизни, о которой он твердит и лёгкость смерти, о которой упоминает, возможно, и есть «изумлённой судьбы дорогая цена». Он всегда стоит перед последней чертой, потому что всегда сопричастен: «Без сопричастности нет подлинной поэзии».

Безусловная ценность этой книги, помимо прочего, в том, что она популярно объясняет, наглядно демонстрирует следующее: настоящий поэт обладает внутренним зрением на поэзию, внутренним пониманием того, что она — выше и больше него. Развитие именно этого знания, поистине — знания из ниоткуда, и приводит к большим свершениям в искусстве. Собственное «я» нивелируется, на первое место выходит сопричастность и служение: «и вдруг начинаешь слышать свой голос как бы со стороны», — пишет Полетаев в своих заметках. Это как раз — об этом, о том, как человек осознает своё предназначение и принимает его. Это чистый опыт, юношеский, идеальный, к которому подобные судьбы позволяют нам приблизиться — и осмотреться с ним, как с фонариком, в своей собственной жизни.

Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!