Светлана Михеева родилась, живёт, работает в Иркутске. Заочно окончила Литературный институт им. Горького. Автор поэтических книг «Происхождение зеркала» (Иркутск, 2009 г.), «Отблески на холме» (М., «Воймега», 2014 г.), «Яблоко-тишина» (М., «Воймега», 2015 г.), «На зимние квартиры» (М., Водолей, 2018), книги эссеистики «Стеклянная звезда» (М.: «ЛитГост», 2018), нескольких книг прозы. Публикации: «Textura», «Дружба народов», «Октябрь», «Интерпоэзия», «Волга», «Сибирские огни», «Грани», «Журнал поэтов», «Литературная газета», «Юность», «День и ночь» (Красноярск), «Иркутское время» (Иркутск), «Лиterraтура» и др. Руководит Иркутским региональным представительством Союза российских писателей.

Вестник

Опыт бунта и смирения Бориса Чичибабина

В этой поэзии есть главное, что я ценю и люблю: в ней есть человек, как тонкая, но сильная струна, в ней есть поэт — как несгибаемая высокая воля.

Музыка её одновременно страстная и нежная, упрямая и сбивчивая — ровно как человеческий голос, естественный, дивный, далёкий и близкий, тихий или громкий. В ней есть старые как мир — поиск предназначения, служение идеалу, обращение к другому, сомнение. И, может быть, самое главное — это сомнение, которое провоцирует нас к пониманию: каждый ежеминутно стоит перед выбором.

Нервическому, издёрганному переменами обществу это всё, подозреваю, мало подходит — как правило, которое вдруг не оправдало себя, как отличник, который вдруг провалился на экзамене. Недоумение и презрение — какие чувства ещё может вызвать сомневающийся, если мир и так чрезвычайно подвижен? Зачем нам эти неопределённые призывы «что-то делать», «хоть неизвестно что», когда вокруг и так сплошное «неизвестно что»? Чичибабин, пожалуй, вызывает даже некоторое раздражение — как анахронизм, или как застарелый диагноз, хронический симптом. Скорее даже как хроника — давит на больную мозоль, поминая то одно, то другое: всё — тревожное, всё — такое родное. Поднимает этот вечный нерешённый вопрос о родине, упрятанный в практичную трёхслойную обертку «Кому на Руси жить хорошо? — Кто виноват? — Что делать?». Любить нам её? Ненавидеть? Страдать вместе с ней? Страдать как она? Политический вопрос о границах родины давно слился в патологическом экстазе с вопросом о душевной привязанности к ней. Это мучительно, об этом лучше не думать. «Я с родины не уезжал, / за что ж её лишен?» — поздняя подоплёка гражданской лирики харьковчанина Бориса Чичибабина. Тогда страна развалилась. А теперь всё ещё хуже — «разваливается» мир, переформатируется привычная действительность. И как нам читать эти стихи? С замиранием сердца, пожалуй. Принимая благодарно как предшествующий опыт.

Но мы такое как раз мало читаем, и думаем лишь о самосохранении в гуще повсеместного движения — это анталгическая поза существа, зажатого между жерновами выбора. Комфорт в нашем понимании — это возможность выбора лёгкого, а то и возможность не делать его вовсе, переложив ответственность на обстоятельства.

Такая усталость общества порождает и усталую поэзию, бессильную что-либо сказать, к кому-либо обратиться. Она сама как явление стремится устроить свои старые кости где-нибудь в тёмном, тёплом углу, в зоне комфорта. Но надо ли нынешним поэтам напоминать, что искусство может какое-то время пребывать, но не существовать в этой зоне?

Борис Чичибабин — фигура достоинства, поэт, проживший долгую и непростую жизнь, человек, отказавшийся разменять судьбу на возможности и поместить свою музу в тёплый тёмный угол. Цена возможностей показалась ему слишком дорогой — расплатиться нужно было правом голоса, тем самым настоящим, что формирует человека. В жертву пришлось бы принести того себя, который рождался в тяжелых опытах лагерей, затем — в опытах литературного изгнанничества. Тем собой, который после всего брал уроки смирения в трамвайном депо. Речь не о политической повестке — времена менялись, оставались нравы; в литературной карьере Чичибабина было и оглушительное падение и невероятный (хоть и кратковременный) взлёт. Речь о выборе не выгодном, а истинном, когда за ошибку расплатиться нужно было Человеком, который любил и был любим. Любовь, пожалуй, сыграла в этом окончательную роль («Возлюбленная! Ты спасла мои корни!») — перед её требовательным лицом нужно стоять кристально чистым.

* * *

С той поры — лагерей, партсеков, второй литературы — прошло, в общем-то, немного времени. Изменилось ли общество? Свобода, о которой все мечтали, оказалась то ли засланным казачком, то ли попросту чем-то более сложным, нежели представлялось. Мы снова спрашиваем о ней — как спрашивали прежние поколения до нас. Вопрос цены снова стоит ребром, сразу после тактического вопроса о добре и зле. Но кто из поэтов не постесняется теперь открыто о нём поразмышлять?

Можно по-разному отнестись, например, к позднему стихотворению 1992 года с названием-ремаркой: «В бессонную ночь думаю о Горбачёве», но непреложным будет сам факт размышления, исполненный мастерски. Мораль его лежит не в политической, а в нравоучительной плоскости, события толкуются через призму общественного характера, черты которого — недоброта и неблагодарность, а судьба — «невзлюбливать вождей» и «от святынь кровавых отрекаться».

Подобные амбиции литературы вполне традиционны. В чичибабинских обращениях и размышлениях слышатся мотивы древней, начальной русской литературы. И в стиле обращения к почтенному собранию, и в тонкости приёмов убеждения, и во взвешенности приговоров. Помните, как митрополит Иларион толкует разницу Закона и Благодати через призму Святого писания, поучая, что Закон — «тень, а не истина»? Так у Чичибабина политика — лишь тень, обратная сторона, «бесовская игра», затянувшая людей. Истина где-то рядом — в благом намерении преобразить действительность. Судить о том, кто прав, в итоге будет не человек, втянутый в теневую игру, а Судья, который по заслугам присудит заслуженное всем участникам драмы. Сам автор занимает обычную для себя позицию повествователя: не от собственной разумности, но откликаясь на некий зов, он сочувствует намерению прозревшего пассионария, констатируя при этом общую картину действительности, которая уже не опирается на общие понятия морального сознания, удерживающие порядок вещей: «Молчат добро и зло. / Всем не до них, но надобно ж кому-то».

Борису Чичибабину было как раз до них. Он, обитавший как будто вне общей привычки сдаваться на милость житейских обстоятельств, «одержим и незаметен», существовал «между родиной и небом». На этом пространстве вся мифология сосредоточена в этой простой и вечной дихотомии: добро/зло. Ему приходилось переосмысливать их манифестации в привычной действительности, опираясь на внутреннее знание и зрение, на интуицию.

Поэтому свобода, на которую уповала непокорная интеллигенция, а затем — и вообще страна, для него, цельного, последовательного, состоялась в первую очередь, в праве на самоочищение. Для того, чтобы построить здание, нужно сначала подготовить площадку, не так ли?

Поэтому-то история с его наследием — с теми книгами, за которые он в зрелости обычно извинялся («оглаженные до проходимости» — говорил о них Лев Аннинский, имея ввиду сложный пищеварительный тракт советской издательской системы), — лежит за пределами бытовой логики, но вполне вписывается в проект судьбы, ему назначенной. В том, что назначенной — не сомневался: «Сотня строчек обветшалых — / разве дело, разве радость? / Бог назначил, я вещал их, — / дальше сами разбирайтесь». «Поэт — это же не занятие, не профессия, это не то, что ты выбрал, а то, что тебя избрало, это признание, это судьба, это тайна», — говорил он, извиняясь за свой «старомодно-смешной» подход.

Там же и оттуда же — горькие и по смыслу и по исполнению стихи последних лет, декларация его собственной человеческой независимости, скорее прямое обращение, чем искусство. Независимости от косности, трусости, приспособленчества и прочего, что обесценивает в итоге всю работу поэта, — если, конечно, мы подразумеваем, что поэзия есть высокий долг, поэтом осознаваемый. Для Чичибабина это непреложный закон, исходя из которого мы оцениваем его собственный вклад. И в том случае, если мы признаем, что искусство — это форма эстетического освоения мира, то метод Чичибабина — внутреннее самосовершенствование, стремление к чистоте (делание, если хотите, схожее в чем-то с деланием исихастов), которые наделяют его правом говорить и оправдывают в этом перед тем, к кому он обращается.

Поэт и критик Светлана Бунина в предисловии к книге писем Вениамина Блаженного, где помещены и письма к Чичибабину, называет нашего героя «настойчивым в полагании нравственного смысла искусства». Такая у него судьба: совеститься за собственные книги, чтобы иметь высокое право на следующие.

* * *

Одический дар Чичибабина произвел книгу «Колокол», которую поэт признавал своей главной и которая вышла за счет автора в издательстве «Известия» в 1989 году. Если говорить в общем, то она — о свободе. Точнее, о том, как эволюционировало это понятие в пределах одной души.

Одический дар Чичибабина произвел книгу «Колокол», которую поэт признавал своей главной и которая вышла за счет автора в издательстве «Известия» в 1989 году. Если говорить в общем, то она — о свободе. Точнее, о том, как эволюционировало это понятие в пределах одной души.

Изначально советский человек («Какая уж там у меня была антисоветская агитация. Совершенно советский человек. Во всяком случае тогда» — тогда, значит до лагеря, куда он попал, предположительно, за стихи) Чичибабин, каким был таким и остался, ведь «советский» в его случае значит лишь «человек своего времени», а точнее, человек, доверяющий своему — советскому — времени. Никаких других определений история нам не предлагает — ведь не дети же мы, в самом деле, чтобы поверить в реальность плакатных «советских людей».

Впрочем, идеологически положительный образ в выдуманной совдействительности и даже в отрыве от неё не так уж плох. Чем плохо обостренное чувство справедливости и бескорыстная любовь к родине? Чичибабин в идеальные стандарты вписывается канонически. Его главная книга «Колокол», за которую поэту дали, кстати, Государственную премию, демонстрирует нам дивный образ «простого советского человека». Без иронии — простого, скромного, честного человека, чьё стремление к справедливости и доброта естественны. Дмитрий Быков, посвящая юбилейной дате Чичибабина статью, с ироническим (и горьким) сожалением констатировал: поэт был «чрезвычайно хорошим человеком», что, увы, популярности ему не прибавило: «Высоко оценить Чичибабина мешает его простота, здоровье и жизнерадостность… Поэту такое не положено».

Поэту, может и не положено, а советскому человеку — положено. В обыденной жизни советский человек Чичибабин всячески открещивался от титула «поэт», представляясь скромно, бухгалтером. Щекотливая ситуация для собеседников, рекомендовавшихся ему — поэтами. Скромность на грани фола при высоком мастерстве могла бы показаться скрытым высокомерием, позой. Но позой не была, а граничила, в пределах свойства, со святостью — точнее, с самоумалением во имя большего. Кенозис (на глазах изумлённой публики, которая к самоотречениям подобного рода, кажется, не привыкла) совершается им без отступлений до самой кончины — это легко заметить в интервью и последних публичных выступлениях, записи которых, к счастью, сохранились и доступны. Говоря словами о. Сергия Булгакова о Божественном кенозисе, «безмерность Полноты заключается в меру, свойственную неполноте» — великая ясность проявляется в событиях человеческой культуры. Преуменьшая себя как человека, пишущий достигает освобождения и преображения для того, чтобы узреть Слово, Логос, витавший над водами до всего, — «поэзию, сей пламень небесный», говоря словами Батюшкова.

* * *

Конечно, слово «советский» при характеристике Чичибабина можно было бы и упустить — если бы оно не указывало на время поэта и не было бы в некотором смысле определяющим для его программных стихотворений.

Поэт не переставал быть советским и после лагерей, и после знаменитого — и сделавшего его знаменитым — стихотворения «Не умер Сталин!». Написанное в 1959 году, стихотворение ходило в списках и впервые официально увидело свет в том самом «Колоколе». В стихотворении объявлена трагедия народа, который идеал «советского человека» примерить на себя, вообще-то, не захотел, даже попрал. Дух «труслив и хищен», не ищущий истины — вот что он такое. Такой дух — это Сталин в нас. Собственно, это стихотворение превратило одиозную историческую фигуру в медного всадника советской эпохи, в её инфернальный символ, в подавляющую хтоническую фигуру, которая и стала наказанием неразумному стаду. Ситуация, что ни говори, вполне библейская. «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

Чичибабин оставался собой и на волне свободы, хлынувшей и затопившей имперские развалины. Однако свобода предстала хаосом, из которого ничего сразу не родилось, к удивлению и ужасу ожидавших. Почва была непривычна к новой форме существования. Наднациональная идентичность «советский человек» в один момент была утрачена, замены ей не нашлось. В такой идеологической пустоте всё и зависло. Тот, кто был советским, стал никаким, стал ничем и нигде — трагедия переломного периода, привычное российское дело. Чичибабин не миновал её, воспроизведя в «Плаче по утраченной родине».

Утраченная родина — мифологема. Утраченная родина — та, от которой отлучили, та, что оттолкнула, — мотив довольно поздний, ностальгический, эмигрантский. Георгий Иванов, умерший в Париже, довел его до трагических вершин, поставив под сомнение само прошлое, поместив прошлое в непреходящее настоящее, — солдаты, отступающие в вечность, стали его символом, знаком невозвращения. Настроения внутренней эмиграции прочувствовали этот мотив как отказ самой родины от своих детей (лагерная литература, тема репрессий и т.д.). Потеря была замечена и поэтами, как будто не противостоящими системе, во всяком случае, их политическая активность не была декларирована. Николай Рубцов, например, выразил её поисками спасения в далеком историческом прошлом, оказавшись участником обострившегося противостояния между городом и деревней, темой ещё есенинских времен.

Чичибабин, старший современник Рубцова, утратил родину позднее, при очередной стремительной смене политического строя. Красочная картинка менялась, умственная беготня тревожила и поглощала. Но внутренняя жизнь замерла, духовное рассуждение прекратилось. Колокол внутри замолк. «Бесколокольную мглу», где «свету не найтись» обнаружил он. И свой голос сам в ней услышал, «густой, горячий, виновато-уважительный звук», — так весомо и точно сказал об этом голосе литературный критик Павел Крючков.

* * *

Колокол — голос, напряжённый не столько исполнением, сколько осознанием важности послания. Чичибабинский колокол в первую очередь сигнальный инструмент. Предупреждающий, возвращающий. «Я чувствую себя дилетантом, которому было что сказать, когда молчали официальные поэты». «Которому было что сказать» — вот что здесь важно.

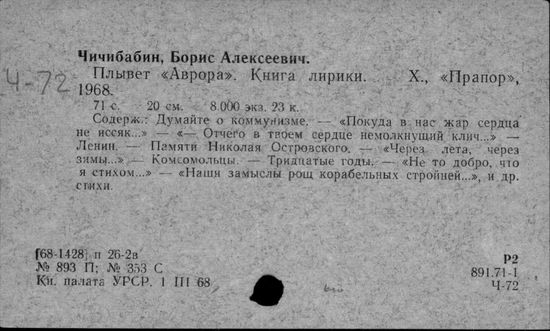

Для большинства сегодняшних литераторов такая мотивация к говорению покажется даже и смешной, нелепой. Поэзия давно во многом — ecriture, говорение, пользуясь ёмким, резким выражением Чеслава Милоша, «дневник раздражённого эпидермиса»: «Говорить о чём-то, лишь бы говорить, становиться операцией в себе, средством избавления от страха, своего рода реваншем формулы «не мы говорим языком, а язык говорит нами». Идею Чичибабина в писательстве можно обозначить словами Людвига Фейербаха: «Настоящие писатели — совесть человечества». Поэтому те книги свои («бедная книжка» «Молодость», затем «Гармония», «Мороз и Солнце», «Плывёт Аврора»), которые сам Чичибабин заклеймил (и содержавшие какое-то количество достойных стихов), стали для него неприемлемы — в них он не сказал того, что действительно хотел сказать.

Хотя обязательно заметить, что и в тех образцах поэзии, которые считаются за худшие, он не был пристрастен или лжив. «Всю жизнь за Ленина отдам / без уговора / Когда по вспененным волнам / Плывёт «Аврора» — возможно, стихотворение так себе, но жизнь отдал бы: поэт Зинаида Миркина утверждает в своих воспоминаниях, что Чибибабин верил в социализм и в коммунизм в ранней юности. Вопросы, которые мы зада ём себе сегодня в отношении этих книг, пытаются разрешить нравственную ситуацию, ситуацию чести. Чичибабин соглашался на эти книги против своей воли, движимый страхом забвения, абсолютной потери читателя? Или же, всё-таки, он соглашался на них, видя их иными, не такими уж «бедными», не такими уж «омерзительнейшими»?

Он обличал себя — в семидесятых, уже уйдя, по словам критика Льва Аннинского, в «карантинное молчание», сообщал друзьям, что «продавался с удовольствием и упоением: как-никак у меня вышло четыре омерзительнейших книжки». Это самообличение предшествовало «Колоколу» — и, собственно, уже было тем самым «Колоколом». Чичибабин пошёл путем покаяния, очищения (не перед кем-то, а перед самим собой), чтобы обрести право говорить.

* * *

Общеизвестно, что в 1968 году Чичибабин пережил духовный кризис. Дело не в политических взглядах Чичибабина — о таковых говорить, к счастью, вообще не приходится: его поэзия призывает человека изменить себя, а не общественный строй. И даже не в том, как открылась ему несвобода, — всякие бездны открываются поэту по мере его необходимости. Дело в том, как он осознал себя колоколом, вестником — и окончательно принял эту ношу и службу. Он «решает писать так, как ему диктует совесть, не считаясь с усиливающимся идеологическим прессом, оставляя сознательно всякую надежду быть опубликованным при жизни», — передаёт Лилия Карась-Чичибабина. Поэт вступается за «попранное добро»: «И тихо говорил о попранном добре» — строка из стихотворения, посвящённого украинскому диссиденту Мыколе Руденко, в полной мере может быть отнесена и к самому Чичибабину.

Пишущие о Чичибабине называют обычно две причины, задавшие начало этому кризису, — советские танки в Чехословакии и последовавшее за этим усиление цензуры (которая теперь не только перекраивала неудобные факты и слова, но и находила «неконтролируемый подтекст»). Однако история его выбора куда объёмней и ярче. Ведь, если подумать, что мешало ему определиться в своём выборе раньше: он отсидел, дружил с диссидентами, писал всякое.

Пишущие о Чичибабине называют обычно две причины, задавшие начало этому кризису, — советские танки в Чехословакии и последовавшее за этим усиление цензуры (которая теперь не только перекраивала неудобные факты и слова, но и находила «неконтролируемый подтекст»). Однако история его выбора куда объёмней и ярче. Ведь, если подумать, что мешало ему определиться в своём выборе раньше: он отсидел, дружил с диссидентами, писал всякое.

Советские танки в Чехословакии в 1968 году, протестующие на Красной площади (среди которых, была, например, Лариса Богораз — у нее и Юрия Даниэля Чичибабин жил в начале 60-ых, будучи в Москве), процесс Гинзбурга, опубликовавшего «Белую книгу» с материалами суда над Синявским и Даниэлем, появление «Хроники текущих событий», где освещались политические процессы и многое другое сформировало временную действительность того года. И вот на фоне этой напряжённой действительности в этом же году вышел романтический сборник «Плывёт Аврора».

Можно представить тот большой взрыв от столкновения событий, общественного и личного, из которого и возник другой, обновлённый Чичибабин. Быть частью того, что зиждется на устрашении и подавлении, означает безвозвратно утратить истинную свободу и право голоса для разговора с чем-то большим. Это уже не ходульная «проблема нравственного выбора», это проблема куда более глубокого плана. Впрочем, Чичибабина, как мы знаем, интересовали крупные явления: «Мне нужен Бог и человек, / себе оставьте остальное».

Может быть, если бы его собственная «Аврора» не оказалась в нужном месте в нужное время, перемены были бы не так резки — да мало ли как вообще могло быть. Заряд чичибабинской «Авроры» был не холостым — мы получили совсем другого поэта: не исключено, что именно благодаря «омерзительнейшей» книжке мы его и получили.

* * *

Новый Чичибабин обнародовал свою позицию — в 1972 году, как известно, вышел сборник стихов в самиздате, составленный литературоведом Леонидом Пинским («Это он меня нашёл / и пустил в перепечатку», скажет о нем поэт в 1981 году, в стихотворении-посвящении «На вечную жизнь Л.Е. Пинского») Чичибабин был исключен из Союза писателей. «Исключали, как сам он шутил, за сионизм и украинский буржуазный национализм — по совокупности» — вспоминает Иван Дзюба (в статье 2003 года, вышедшей в «Дружбе народов»).

Выдал в 1974 году стихотворение «Нехорошо быть профессионалом…», которое перекликалось с пастернаковским «Быть знаменитым некрасиво…» — и которое давно уже цитируют к месту и не к месту, пеняя на избирательность профессионального сообщества. «Я стих твой пешком исходил», — писал Чичибабин, обращаясь к Пастернаку, которого ценил невероятно: «Я весь помещаюсь в тебе,/как Врубель в Рублёве».

Конечно, Чичибабин имел в виду конкретных профессионалов в конкретном месте и в конкретное время — его стихотворение относилось к чиновникам, закостеневшим в звании «поэта» или «писателя» в Союзе писателей СССР, тусклых «звёзд в поднебесье», лишённых души, погрязших в «порочности опыта и спеси». «За ремеслом не слышно божества» — такой диагноз. Он прямо вытекал из пастернаковского: «Позорно, ничего не знача, / Быть притчей на устах у всех». Цель творчества, как известно, самоотдача — Чичибабин корректирует ту «любовь пространства», которая, по Пастернаку, опускается благословением на тех, кто не самозванец, — читай, настоящий поэт. У Чичибабина «самозванец» фактически равен литературному «профессионалу».

Стихотворение Пастернака было написано в 1956 году. Чичибабин ответил ему почти через два десятка лет, разворачивая тему, обозначая своё кредо: мир важнее текста, только тот, кто ставит жизнь выше буквы, — поэт. Ситуационный поворот, который предпринял Чичибабин, продолжая мысль предшественника: в семидесятые Союз писателей наполнился самозванцами-профессионалами, подходящими для литпроцесса, ведомого цензурой. Дух поэзии подменяется формальными, вторичными её признаками, ремеслом, которое вдобавок служит власти. Актуально ли это для нас сейчас, когда не то что цензуры, но вообще каких-то единых правил для литературы нет и в помине? Ещё как актуально: дух поэзии подавлен так же, если не сильнее, — тем, что само понятие о духе поэзии подменяется в прямом смысле буквой. Для того, чтобы потерять поэзию и вообще литературу, не обязательно ставить их на службу власти — достаточно просто отменить высокое предназначение, как бы забыть о нём, без устали апеллируя к свободе, говоря о том, что писатель, а тем более поэт, никому ничего не должен. Ещё как должен: должен своему дару, со всей ответственностью. Невольно приходят на ум высокие сравнения — в иларионовом «Слове о Законе и Благодати» сказано о разнице и последовательности: существует истина и её тень — закон, подготавливающий к принятию истины. Так же и в поэзии, которая сама по себе есть запредельный высокий смысл, и тень его — « буква», проявленность в стихотворении.

Кстати, хочется вспомнить о том, что проблема «профессионализма» заостриться позже — об этом роман Юрия Полякова «Козлёнок в молоке» из будущего 1985-го: организация создаёт писателя, что называется, из палок и сена, игнорируя уже и элементарный профессионализм. Поляков в «Козлёнке», кстати, называет фамилию «Чичибабин» — как иронический пример фамилии «почуднее», привлекательной для публики, а следовательно, желательной для успеха. Однако Бориса Чичибабина запомнили, конечно же, не из-за звучной фамилии, а из-за голоса, который сам по себе был событием, слагаемым из высоких устремлений, чистоты намерений и крупного поэтического дара.

* * *

Исключение из Союза писателей не означало, что поэт, обидевшись, принял воинствующую позу. Со слов супруги Лилии Карась-Чичибабиной (той самой возлюбленной, «спасшей корни») мы знаем, что революционные настроения Чичибабин вообще считал опасными, ожидая благости от преображения, а не от разрушения. Его подход был, в общем, почти религиозным. Последовавший опыт смирения, честный и сильный, привёл его к той благой определённости, которую ничем невозможно разрушить: к праву свидетельствовать о важном, задавать главные вопросы.

Чичибабин, осмысливая крупные и запредельные величины, вроде Бога, тяготел к малости. Чувство малости, как условие истинного счастья, приметила в нём Зинаида Миркина: как будто он боялся закрыть собой главное. Самоуничижение как форма аскетического делания в религиозном опыте предполагает, что человек отдает себе отчёт в том, что он грешник, а признавая, может духовно возрасти в самом себе. Чичибабин как большой поэт вырос из этой своей «малости», смиренно оставаясь прозаическим сотрудником трамвайного управления, а в стихах сравнивая свою долю с долей верблюда, бредущего по пустыне.

Однако внутри поэтического текста он уверенно опознаётся самим собой как поэт — тогда, когда его устами говорит иная справедливая и знающая сила. «В стихах я иногда называю себя поэтом, когда мне необходимо через это название выразить какую-то важную мысль. Но только в стихах и только когда это нужно. В жизни — никогда, даже мысленно, даже в мечтах — никогда…»

* * *

От этого же почти мистического опыта смирения — попытка снизить возвышенный градус поэтического текста. Неудобные согласные в том числе и на концах строк, будто намеренно лишающие их певучести, отвлекают от поэтизмов. Двойные, а то и тройные утяжеляющие финалы — как будто бы он силиться договорить, но всё не может высказать мысль в полной мере. Нет, он не захлёбывается речью, не идет у неё на поводу — просто хочет убедить нас в чём-то, что-то доказать и для этого (и поэтому) говорит.

Он бывает просто издевательски неблагозвучен (ох уж эти его усечённая частица «б»!) — словно вырастает из сладкозвучия как из коротких штанишек. Вырывается из гладкописания, как будто высвобождается из кокона — к новой жизни. Чичибабин напоминает созревшую бабочку, готовую к новой жизни крылатого существа. Полагаю, что это — метод. Оправдывает он себя или нет в глазах читателя, уже другой вопрос.

Так жизненная позиция, отягченная убеждениями, превращается в искусство — и, обогащённая им, возвращается в жизнь. Он отправляет свою музу даже на такие поля, где растет всякий дурман и дрянь — для обретения и этого опыта тоже, ибо жизнь превыше искусства. Поэтому-то его стихи, темой которых стала, например, политика, не выглядят грубо и неуместно в общем своде текстов — они занимают своё строгое место.

Попытка преодолеть поэзию как нечто, оторванное от жизни, упоминается им в стихотворении, посвящённом Ахмадулиной: «Я вашей струны певучесть / отверг на исходе лет». При этом Чичибабин безусловно признает её поэтом и готов принимать, несмотря на их разные пути в поэзии. Возможно, в «отвержении» сыграла роль та черта Ахмадулиной, о которой упоминал Юрий Нагибин в своих интимных, но всё же опубликованных дневниках: «Тут была совершенная подлинность поэтического переживания, но не было подлинности человеческой». А Чичибабин весь — человеческая подлинность.

В этой связи неотвязно возникает вопрос, сомнение, которое подкинул один мой товарищ, литератор и внимательный читатель: не переоценивают ли Чичибабина как поэта? Думаю, что в доказательство поэтического могущества следует привести простейший довод: на фоне стремления снизить градус, умалить поэтическое до земного, «бухгалтерского», его прекрасная лирика порой кажется непростительно, чересчур поэтичной. Он набрасывает на неё как сеть свои долгие, неоднозначные финалы, свои вычурные согласные, как бы ловя, приземляя то, что готово улететь, — с этим возвышенным нужно что-то делать, человек должен справиться с ним, особенно если подразумевается читатель, для которого странное чужое переживание следует освоить или, лучше, присвоить.

Настойчивые попытки прозаизации — наращивание некой утяжеляющей надстройки — в какой-то степени есть последствия тяжелых жизненных испытаний, которые отозвались специфически и в поэзии. Попытка уравновесить весы, поместить дыхание в тело, создаёт прекрасные образцы живой, чувственной лирики, для которой кромешный блеск и радужные переливы — обуза. Она настолько нежная, насколько живая и плотная, что прикрывать её, обертывать во что-то не нужно. Иногда кажется — чувственное может перейти за грань и предстать грубым фактом. Но никогда, никогда не переходит. Фантастический баланс, мастерство, что ни говори.

* * *

Ещё один признак подлинного, из-за которого переоценить Чичибабина трудно: его поэтическое намерение двигается в исторической перспективе. Это не привлечение милых или ярких деталей «из прошлого», не декорация для придания объёма и веса тексту, не приём. Медный всадник, собственно Пётр, Пушкин, мифологические Святополк, Борис и Глеб появляются у него не как «картинки с выставки», а как участники художественного настоящего. «Кого-то держат в кандалах, / как при Малюте» — обыденность и двадцатого века тоже, в котором люди, обретшие счастье в любви, живут как сведённые смертью веки. Потрясающая аллегория, неожиданная для любовной лирики, выливается в последнее предуведомление:

Не зря грозой ревёт Господь

в глухие уши:

— Бросайте всё! Пусть гибнет плоть.

Спасайте души!

Чудесные сращения — отзвуки из прошлого и тревога сегодняшнего дня, генерация личного и мифологического, внезапные прозрения, точное масштабирование характеров и событий — всё это естественно, не мешая друг другу, движет художественное осмысление, направленное импульсом творческой задачи преобразить реальность словом. В случае Чичибабина это — не фигурально и без преувеличения.

Вера в силу слова безукоризненна: Слова (Логоса), как организующей, двигательной энергии. Он ставит превыше стихов реальность, которую способен объять человек, всё обычное — но лишь как подлинность, а точнее, как действительность. «Судьба людей, величье книг и храмов — / мне всё важней всего, что напишу» — говорит он, практикуя самоумаление. Однако осуществлённая реальность во всей совокупности идей, вещей и взаимодействий противостоит не слову, не стихам, которые он напишет, но лишь кажимости — мнимости, видимости. Его «профессионал» — как раз такая мнимость. Поэтическое слово для поэта — та же действительность (в том смысле, в котором схоласты использовали слово actualitas, близкое к понятию «энергия» из аристотелевской «Метафизики», — процесс, приводимый к результату). «Стихи неотделимы от жизни» — это его слова, сказанные в одном из поздних интервью. Многие поэты говорят примерно то же, но для Чичибабина это не только метафора или метод, и уж конечно, не способ вызвать о себе нужное впечатление. Для него «неотделение» — исключительно возможность существовать в реальности подавляющей, противодействуя ей.

Поэтому он обращается к аудитории как оратор, проповедник, убеждающий нас идти, двигаться, действовать: «И что-то делать надо, хоть неизвестно что». На самом деле, ему (да и нам) всё давно известно, и всегда было известно: «В порядок душу привести хотя бы», «Брести к добру заглохшею тропой» и так далее — до Чичибабина говорили об этом и после будут. Важна актуализация: не только когда об этом сказано, при каких обстоятельствах, но в первую очередь сам факт напоминания, демонстрации старых истин в обновлённом «эфире», для закрепления в долгосрочной общественной памяти. Начиная с Платона, проблема памяти в первую очередь — философская: истинное знание это воспоминание об идеальном мире. Именно поэтому религия и её «дочка» искусство, предмет и содержание которых — оживление корней, заякоренных воспоминаний, несут столь большую нагрузку и являются постоянным предметом споров при абсолютной, неоспоримой необходимости. Удерживая прошлое в поле нашего зрения, они служат «познанию причин».

При этом всеобщий опыт, ведущий к «добру», базируется на частных прозрениях — глубину любой души составляет таинственная дихотомия «добро-зло». Так Чичибабин делится с нами своим честным и частным опытом преображения. Он не склоняет нас к обретению моральных истин, его проповедь лежит в подталкивании к возвышенному действию — когда он говорит: «Из нашей жизни ушёл Бог. Поверьте, пожалуйста, это всё объясняет».

Путь обретения Бога для него — путь обретения действительности во всей полноте. Поэтому не удивительно, что из глубин его стихов доносятся до нас отзвуки монастырской православной литературной традиции, звучит «Слово о Законе и Благодати», пробиваются одические мотивы, Тютчев, безукоризненно, по-юношески любимый Пушкин, — всё, что способно пробудить и побудить. «Интересно писать для всех» — цитирует его харьковский товарищ Михаил Стасенко в своих воспоминаниях. Поэт осознаёт свой частный опыт как путь к познанию причин, к признанию Божественного.

* * *

Неудивительно, что Чичибабина видели «похожим на иконописца рублёвских времен» (Евтушенко), на Садко (по «Он был энергичен, быстр в движениях, с окладистой бородой, настоящий Садко с голубыми глубокими глазами…», — Михаил Стасенко). На личность из мифологической глубины, из времени, очищенного от быта, когда литература не замкнулась на самой себе, а была средством общения с Богом и людьми — была движением, дорогой навстречу.

Программному стихотворению «Ночью черниговской…» читатель недаром присвоил своё называние — «Лошадки Бориса и Глеба», ощутив смысл этого Логоса-Дао (в китайских переводах Библии, Логос—Слово часто переводиться как традиционное «Дао»). В «Лошадках» важны не сложные исторические реалии, а раскрытие этого эпизода в перспективе современности, трансформация мифологического сюжета, основанного на противостоянии добра и зла. Собственно, в «Лошадках» Чичибабин высказывает своё понимание творческой роли человека в этом мире, сращивая историческое, временное и вечное. Использует «историчность» как дверь в мир идей, к Божественному.

Движение отроков Бориса и Глеба навстречу предуготовленной гибели есть одновременно и путь к спасению, которое невозможно без мук: «Мук не приявший вовек не спасётся». Отроки — объекты действия, пассивная часть поэтической картины. Ангельские лошадки, достающие «шёрсткой ушей» до неба и несущие святых братьев в рай, олицетворяют светлые силы, которым нужна помощь для того, чтобы добро было проявлено. Они не субъекты действия, они — совершенно платоновская идея, в нашем частном случае идея спасения. Нужно деяние, путь, логос, чтобы проявить её. Субъектом становится, традиционно, герой — «бездомный художник / бражник и плужник по имени Лёха». Имеется и реальный прототип — ещё один харьковский товарищ Бориса Алексеевича Леонид Пугачёв, разносторонняя творческая личность. Человек выступает как проводник блага. В этом и есть высокая цель и путь человека: совершать благотворящий выбор, имея как опору лишь две крайние, идеальные категории «добро» и «зло» в хаотическом мире, где ничто не останавливается ни на минуту.

Любопытно, что божественное при этом распространено надо всем, оно — не одна из чаш этих вечных весов, которые определяются понятными для бытового сознания соответствиями «жизнь» и «смерть». «Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти», поэт отделяет идеальную субстанцию от её проявлений с тем, чтобы в какой-то мере объяснить смысл жизни человека: «Чад убиенных волшбою разбудим». Волшба — искусство, духовная деятельность, дающая продолженный результат: лошадки «ныне и присно» скачут, унося святых братьев, торжествуя над гибелью вечно.

Друг Чичибабина, философ и публицист Григорий Померанц, вспоминал, что «в последние годы Борис часто читал эти стихи», они для него стали «словесной иконой». Это кажется вполне закономерным: «Лошадки» — манифест поэта, так же как манифестом Пастернака считается стихотворение «Ночь», написанное в 1957 году (больше известное широкому читателю по первой строке «Не спи, не спи, художник…»). Возможно, что «Лошадки» (написанные через двадцать лет после «Ночи», во время отлучения Чичибабина от «большого» литпроцесса) — это как раз отзыв на пастернаковскую «Ночь», углублённый, подводящий более наглядный итог хрестоматийному: «Ты вечности заложник / У времени в плену» и расширяющий выбор художника до выбора вообще человека.

* * *

Даже когда интеллигентные люди, ближайшие к культуре, рассуждают о прижизненных лаврах и признании для поэтов двадцатого века, в оборот частенько идёт слово «успех». О Чичибабине говорят: успех пришёл к нему после выхода книги «Колокол», за которую дали поэту заслуженную Государственную премию.

Слово «успех», увы, имеет запятнанную репутацию. Оно омрачено, во-первых, политикой (успех Евтушенко и Вознесенского в СССР — через оттепель, успех Бродского — через эмиграцию), во-вторых, тем самым «профессионализмом» (при обилии средних поэтов функционеры «совписов» замалчивали действительно яркие имена). В третьих, под успехом подразумевалось (и подразумевается до сих пор) возвышение над прочими: популярность, публикации и тиражи (а значит, и число читателей), деньги, овации стадионов, дачи в Переделкино — или что там может быть ещё. Всё это вообще не имеет отношения к сути поэзии, к истинному её назначению. Тогда для чего мы используем это потрёпанное слово? Оно сгодится лишь для обыденного и осквернённого времени, но никак не для таких высоких «маний», как у Чичибабина, — «что мир поэзия спасёт». Успех — это нечто сугубо индивидуалистическое, в каком-то смысле отграничивающее человека от других, принципиально выделяющее его на общем социальном фоне. Именно это было чуждо Чичибабину, представлявшемуся бухгалтером и служившему скромно экономистом-товароведом в своём депо.

Кобзарь, трибун, поводырь — те, кто ценил его по-настоящему, старались определить, наделить особым статусом этого необычного в своей простоте человека, умевшего, по словам Зинаиды Миркиной, «исчезать и становиться пространством для другого». Возможность извлекать счастье, становясь для кого-то «пространством», — свойство не только сильных натур, но и чистого, самодостаточного таланта, не обременённого завистью, способного преувеличивать чужие достижения, претворяя их, укрупнять, наращивать. Так присвоение — в диалоге поэта с другими — становится частью мировой культуры, продолжая её как процесс. Борис Чичибабин стал крупной ветвью на мировом поэтическом дереве. Всё прочее, что мы подразумеваем под «успехом», не имеет к этому никакого отношения.

* * *

Вот ещё что: был ли он разочарован тем, что случилось после того, как в девяностых свобода настала?

Традиционно мы говорим о разочаровании. Старшие не смогли смириться с тем, что прежняя родина потеряна, они же стали разменной монетой политики, так, в итоге, и не получив того блаженства в свободе, о которой утопически мечтали. Надежды, расчёты не оправдались.

Но нет ничего точного в поэзии, никакого расчёта. Она вся — как удивительное совпадение. Чичибабин, тяжело переживавший ломку социальных стереотипов, познавая тёмную сторону свободы, извлёк из этого свой урок до конца, оставшись верным предназначению вестника, укрепившись в нём. В стихах 1993 года, за год до смерти, он говорит о предназначении прямо, как будто подытоживая, обращаясь к тому, кто может разобрать его голос сквозь рёв разгулявшейся стихии, пока ещё лишь вольницы: «А и при смерти жду, что хоть кем-то услышится весть». И уже одним этим тихим, кротким признанием он её усмиряет. Думаю, что это его большой шаг в познание истинной свободы, которая живёт в каждой душе радостным, а не мятежным светом.

Последние видеозаписи, на которых он, старик, произносит стихи, служат утешением для тех, кто думает о том, что будет дальше. «Что любимо — то вечно и светом стучится в окно» — вот что останется в итоге от мира, который «тёмен и злобен». «И не тщетно щедры Бог и Вечность на каждом шагу» — то, чему мы безудержно и привычно поклоняемся, дальше не имеет никакой власти. Дальше — царство предопределения, где наш свет сходится с Божественным. Это чувствует каждый.

Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!