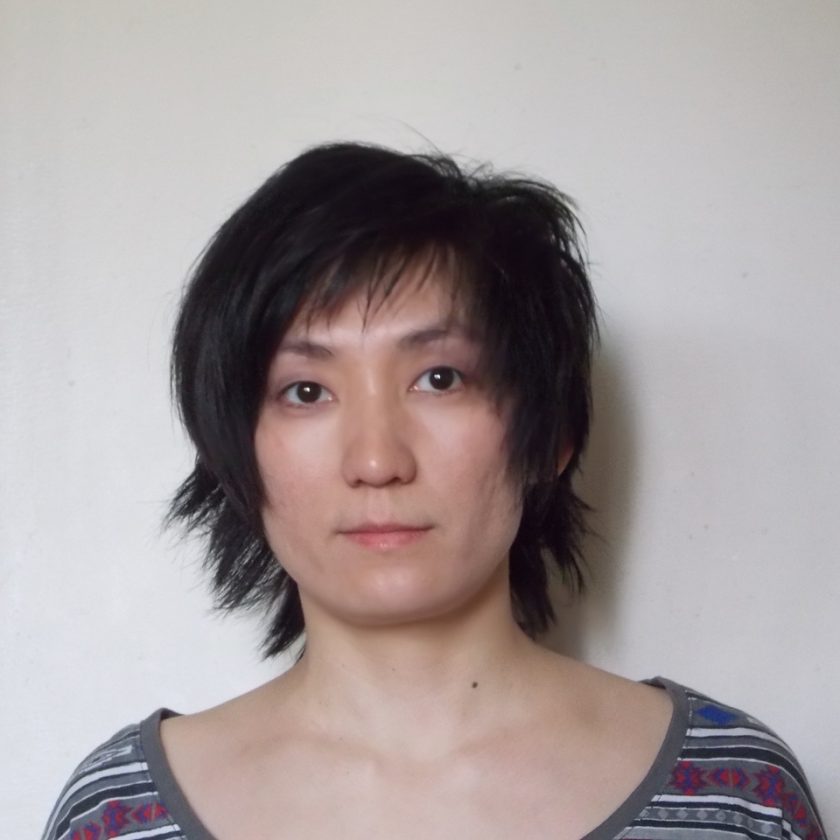

Алия Ленивец

Филолог, литературовед (магистратура Астраханского государственного университета, аспирантура Тверского государственного университета, кафедра истории русской литературы). Статьи опубликованы в конференциальных сборниках, рецензии и обзоры — в журнале «Знамя», на порталах «Textura», «Лиterraтура» и др.

Стихотворение как жизнь

(О книге: Андрей Пермяков. Белые тепловозы. Сборник стихотворений. – М.Изд-во СТиХИ, 2018. – 99 стр. с илл. – (Поэтическая серия «Срез» товарищества поэтов «Сибирский тракт». Книга восьмая).

Все книги поэтической серии «Срез» издательства «СТиХИ» отличает характерный внешний облик: скошенный верхний край, цветовая палитра обложек, портреты, рисунки и рукописи стихотворений на краф-листах, вставленных в книжный блок привычных белых страниц с печатным текстом. В оформлении обложек – репродукции картин великих художников от Босха до Ван Гога, правда, в чёрно-белом воплощении, однако подчас лишь подчёркивающем живописность полотен. Это относится и к «Белым тепловозам», где на обложке – фрагмент картины Камиля Писсарро «Вокзал Лейн-Лордшип в Далвиче», великолепно вписывающейся в концепцию книги и удивительным образом гармонирующей с поэзией Андрея Пермякова.

Все книги поэтической серии «Срез» издательства «СТиХИ» отличает характерный внешний облик: скошенный верхний край, цветовая палитра обложек, портреты, рисунки и рукописи стихотворений на краф-листах, вставленных в книжный блок привычных белых страниц с печатным текстом. В оформлении обложек – репродукции картин великих художников от Босха до Ван Гога, правда, в чёрно-белом воплощении, однако подчас лишь подчёркивающем живописность полотен. Это относится и к «Белым тепловозам», где на обложке – фрагмент картины Камиля Писсарро «Вокзал Лейн-Лордшип в Далвиче», великолепно вписывающейся в концепцию книги и удивительным образом гармонирующей с поэзией Андрея Пермякова.

Своим появлением железная дорога, явившись символом нового темпа жизни, дала невероятный импульс художникам, писателям и поэтам, кинорежиссёрам и т.п. Мотив дороги, движения, жизненного пути в книге «Белые тепловозы» можно назвать основным. Да, движение жизни в книге не линейное, но фабула в целом выстраивается вполне отчётливо: детство, юность, зрелость… В качестве маркеров стадий жизненного цикла лирического героя могут служить сказочные персонажи и сюжеты или поэтические цитаты. «Детских приветов» в книге немало: «Соседская девочка Эля играет с Тотошкой / (это их настоящие имена)» («Не было»), «Барышня, выросшая на сказке про братиков-лебедей, / Месит руками крапиву» («Мечты приводят»), «Двести самой простенькой. Можно без графина. / Станешь в меру косенький. Синий, как мальвина» («Кафе Буровая»), «Мы отошли в самый угол, за ржавые трубы. / Анька сказала: «Насонов сожрал лягушку!». / И сразу спросила: “А ты целовался в губы”?» («Май») и др.

При этом вполне отчётливо звучит авторское стремление «постареть, не взрослея» (по крайней мере, желание видеть действительность таковой): «Ёжик пришёл к медвежонку в гости – / Ёжику сорок два и медвежонку сорок. / Сидят, запивают домашнее домашним же лимонадом» («Тихое»). И такая позиция хорошо объяснима, ведь «там вообще всё было таким настоящим, / что до сих пор отражается в малоподвижной воде» («Не было»). И эта тоска по «настоящему» отчасти звучит и в самом лексическом полотне книги: от детских словечек («не плакай», «братик», «лепесинка», «самолётик», «ништо» и т.п) до почти полного отказа от метафорики в пользу прозаизации поэтической речи.

Авторский взгляд, обращённый в прошлое, – это не только (и не столько) ностальгия и мечтательность, как убеждает нас в своей рецензии Юлия Подлубнова, но необходимость полноты и чистоты жизни, лишённой ненужной напускной и натужной «красивости». Да и в воспоминаниях о школьных годах подчас слышна далеко не «мечтательная ностальгия»:

<…> Школьная форма цвета фингалов, многое цвета крови.

Вот этих детей били взрослые,

вот этих детей били дети,

а этим прилетало от представителей обоих сословий.

Дорога из школы лежала мимо столовой «Уют».

Далее всё получалось согласно нечитанному ещё поэту:

сегодня тебя побили, завтра меня побьют,

и так примерно от октября до самого лета. <…>

(«Двадцать лет спустя»)

Лирический герой стихотворений Пермякова убеждён в существовании законов жизни («законов естества»), которые неизбежны и незыблемы: «Есть другое слово: ”невозможно”, / Не поверишь, даже для меня. / Карты не обманут, ляжет фишка. / Счастье будет? Будет. Но вчера».

В сущности, ничего не меняется: перед лицом смерти человек бессилен. Признаёт это и автор книги:

Лягушачье

Планета летит и кружится,

и, можно сказать, вращается,

а в нашей уютной лужице

всегда ничего не случается.

Время бывает разное,

у нас оно неподвижное.

Кони гуляют красные,

смерти плывут неслышные.

Бессилие человека в этом огромном окружающем и «вращающемся» мире, как и его согласие с «уютом лужицы», не имеют никакого значения. Но при этом поэт ни слова не говорит о бессмысленности бытия. Скорее наоборот, все известные нам законы – это лишь кажущаяся очевидность. Пермяков постоянно меняет ракурс, стремясь разглядеть предмет и уловить нечто важное. Главное для поэта-Пермякова – детали и мелочи: несущественное, часто незамечаемое и незаметное, но обязательно вспоминаемое: «Внутри человечьей памяти небольшая собачья память: / это когда запоминаешь руки людей» («Эволюции»). Или в одном из «школьных» стихотворений:

Вот так вот память – старая каретка

стучит, стучит по ленточке бумажной.

Потом как чья-то мордочка из клетки –

и вспоминаешь, что совсем не важно.

(«Шестой класс»)

Своеобразный гимн детали – стихотворение «На фотокарточке»:

А что ещё? Конечно же, прощание.

Кленовой ветки долгое качание,

над головой тугие провода,

меж проводов тягучая звезда.

Ещё сияние. Ах, да. Ещё сияние.

Пионов белых долгое стояние,

прозрачных бабочек ночное умирание,

обыкновенное такое умирание –

доверчивой нежизни красота.

(«На фотокарточке»)

Если невозможно изменить этот мир, остаётся наслаждаться его красотой. Очевидный (и далеко не новый) вывод. Но созерцание как высший смысл человеческой жизни ставится автором под сомнение одним лишь возгласом: «Ах, да». Это, конечно, удивительный поэтический дар – столь минимальными возможностями преобразить ничем, по сути, не примечательное стихотворение, вдохнуть в него жизнь.

Но чтобы поймать эту нить (расслышать и разглядеть), необходимо просто остановиться (встать против течения):

Остался

На Полежаевской, на Курском, в остальных

местах, несообразных человеку,

сбиваясь, отражаясь в ледяных,

мешая одинаковому бегу

успешных, своевременных плащей,

цепляя злоумышленные плечи,

взыскать не света, но смешных вещей:

большой реки и окающей речи.

2008

Такая остановка позволяет увидеть себя со стороны, но и понять, что важнее света в конце тоннеля такие простые (для кого-то – смешные) вещи: малая родина и родная речь. Но, несмотря на вполне отчётливые отзвуки патриотического пафоса, ведь это такая простая и непогрешимая в своей правоте истина.

Одно из лучших стихотворений этой книги – об Отечестве:

Семидесятые

(versus cum auctorilate)

Жизнь начиналась вдруг и навсегда

в большой-большой стране без географии,

где были серыми журналы и вода,

а глянцевыми только фотографии.

В них разноцветные, но грустные леса

сверкают, как вожди военнопленные.

И непременно происходят чудеса.

Обыкновенные.

Светло-светло, но точно дождь висит над топями –

Здесь навсегда нелепая погода:

Где Эрика берёт четыре копии

И шоколадницы живут до полугода.

Страна, обречённая на «обыкновенные чудеса» и «навсегда нелепую погоду»: всё действительно интересное, новое, живое и настоящее будет выходить в самиздате («четыре копии» по Галичу сегодня тождественны тиражу в 250 экз.), да и жизнь поэтов зачастую очень коротка (хотя Дмитрий Веденяпин говорит о бабочках-шоколадницах).

И подзаголовок «versus cum auctorilate» («стихи с цитатами») не случаен. Чужое поэтическое слово, вписанное Пермяковым в стиховое полотно, встречается в книге не единожды: в «Семидесятых» – это строки из текстов Галича и Веденяпина, в «Комсомольском проспекте» – цитата из песни Высоцкого, в «Филологах на сборах» – это обращение к элегиям Феогнида, буколикам Вергилия и др. Литературный приём, насчитывающий не одно столетие, Пермяков использует с умыслом (опустим авторское желание подчеркнуть широту кругозора и разнообразие интеллектуального багажа): литературная жизнь для поэта реальней окружающей действительности. Поэт живёт в бесконечном диалоге, поскольку «душа в заветной лире <…> прах переживёт и тленья убежит». Ещё в школьные годы ему была «так неинтересна современность, / как будто только что вошёл в Теночитлан» («Шестой класс»).

И только «пиит», независимо от возраста, может признать: «Над вымыслом слезами обольюсь». Или, как Андрей Пермяков, чувствовать ком в горле, проживая стихи Анненского.

Шпалы

Инне Домрачевой

Почитай мне старого поэта,

нá спор, по-приколу, наизусть.

Я уеду, утром я уеду,

повезу домой смешную грусть.

На перрон квадратного вокзала

выйду пьяным, как старик Ли Бо.

Бес в ребро: «Слабо начать сначала?»

знаешь, бес, действительно слабо.

Допивая джин к Первоуральску,

фляжкой поцарапаю десну.

Докурю, устроюсь мало-мальски,

тихо, по-ежиному, засну.

Будет голос: «Солнца в высях нету

дымно там…». Не сон, а западня:

ты читаешь старого поэта,

а комок в гортани – у меня.

2007