Полина Барскова родилась в Ленинграде. Училась на кафедре классической филологии в Санкт-Петербургском университете. Окончила этот вуз. С 1998 г. училась в США, посещала Калифорнийский университет (Беркли). Ее научная работа касается русской прозы тридцатых-сороковых годов (Егунов, Вагинов, блокадная литература). Является преподавателем русской литературы в Амхерсте в Хэмпшир-колледже. Участвовала в литературном объединении, руководил которым Вячеслав Лейкин. Там испытала значительное влияние Всеволода Зельченко — старшего товарища. Первая книга нашей героини была опубликована в 1991 г. Тогда же она стала Лауреатом на Всесоюзном фестивале молодых поэтов. Позднее Полина Барскова была удостоена первого места в литературном конкурсе под названием «Тенёта», а также премии «Москва-транзит». В ранних произведениях нашей героини чувствовалось влияние некоторых поздних романтиков, в частности французских. Среди них Рембо, Лотреамон, Бодлер. Первая книга, которую написала Полина Барскова, называлась «Рождество». В 1993 г. вышла работа «Раса Брезгливых». В 1997 г. был опубликован труд Mette Dalsgaard. В 2000 г. в свет выходит книга «Эвридей и Орфика». В 2001 г. появляются «Арии». В 2005-м наша героиня пишет «Бразильские сцены». В 2007 г. выходит труд «Бродячие музыканты». В 2010 г. появляется книга «Прямое управление». В 2011 г. издается «Сообщение Ариэля». Еще одна книга, которую написала Полина Барскова, — «Живые картины». Книга «Хозяин сада» была издана в 2015 г. За последние 15 лет опубликовала многочисленные статьи по культуре и литературе блокадного Ленинграда в НЛО, НЗ, «Сеансе» и пр.

Ростислав Ярцев родился в Троицке Челябинской области. Выпускник филологического факультета МГУ (кафедра теории литературы). Магистрант кафедры теории дискурса и коммуникации. Публиковался на литературных порталах «Прочтение», «Формаслов», «Полутона», «Сетевая Словесность», на сайте «Новая литературная карта России». Живёт в Москве.

Полина Барскова: «Весь наш поэтический запас становится правдой у нас на глазах»

Ситуацию изолированности от мира можно считать как испытанием, так и подарком. Чтобы не сойти с ума, люди стараются продолжать заниматься своим делом. Возможность работы в уединении для поэтов — большая радость и редкость. Правда, на фоне самоизоляции и письменного общения в интернете наша потребность в устном диалоге ощущается особенно остро. Об этом в эксклюзивном интервью для «Textura» Ростислав Ярцев поговорил с поэтом, филологом, исследовательницей ленинградской блокады Полиной Барсковой.

Часть II см. ЗДЕСЬ.

Р. Я.: Полина Юрьевна, когда-то давно я смотрел ваше выступление на канале «Культура» — вас приглашал Рома Либеров, — и вы сказали там: «Если вы наберёте мои имя и фамилию, то первое, что сможете обо мне “нагуглить”, — что я поэт-вундеркинд…». Вы говорили о том, что для преодоления этого клейма приходится потратить много здоровья и терпения близких, а как сложившуюся личность вы себя осознали, когда стали жить в Америке. Этот coming of age произошёл у вас в связи с отдалением от родины и ретроспективной привязкой к конкретному топосу, которым стал Петербург?

П. Б.: Это всё, кажется, простые вопросы, а на самом деле очень непростые. У меня так странно получилось, что, поскольку я рано начала писать и, что ещё более странно, рано начала публиковаться, мной воспринималось это почти как данность — что так и должно быть. Писала я в каком-то смысле очень легко, много. Как заметил Миша Гронас в одной нашей беседе: «Полинка, тебе очень повезло, ты графоман». Но да, это правда, в том смысле, что в детстве и в юности из меня это просто-таки выскакивало — как в моей любимой сказке про двух принцесс, из одной из них всё время жабы выпрыгивают…

Р. Я.: У вас в стихах этот образ тоже был.

П. Б.: Да-да. Очень он мне близок. И мне казалось, что в этом ничего нет удивительного: ты рождаешься в невероятной красоты городе, и ты это не ценишь — мол, если всё это тебе даётся, то так и должно быть. Должны быть публикации в 9 лет, должно быть внимание взрослых людей… Мне пришлось утратить всё это — до самого-самого основанья; главное, что я утратила, — это языковую и культурную среду, уехав в Штаты из этого мира тёмных и пыльных квартир, насмешливых собеседников, невероятных учёных, — сначала я оказалась официанткой в столовке в Оклэнде. Мой английский там никто не воспринимал как английский, а русским, кроме определённого очень ограниченного круга, никто не интересовался. И это оказалось тотальным испытанием. Но надо сказать, что это, с одной стороны, оказалось также и невероятным отстранением от себя и от своей прошлой жизни, а с другой стороны, поскольку мне было двадцать два — двадцать три года, какого-то такого трагизма в этом не было. Драматизм был, но трагизма не было. И мне как раз очень нравилась эта идея совсем новой жизни, которую можно начать заново. Там был такой метаэлемент, потому что скоро я стала аспиранткой университета в Беркли на славистике. Там и мой русский язык, какой бы он ни был, оказался кстати, и я встретила невероятных людей своей жизни, и с их помощью у меня появилась возможность оглянуться: это был такой хорошо отмедиированный опыт Орфея, но в моём случае Эвридика от этого не погибала, потому что она уже давно в каком-то смысле погибла. Зато у меня появился инструментарий, чтобы всё это проанализировать и всё это разглядеть.

Р. Я.: Инструментарий, как я понимаю, набирался с детства? Причём большой ложкой, очень обильной, — вы вобрали практически всё, что можно вобрать, из русской поэзии… И тут, получается, вы вынуждены говорить о новом опыте новым языком. Неслучайно ведь ваше стихотворение «О преодолении языкового барьера» из сборника «Эвридей и Орфика» — не столько о русском и английском языках, сколько о преодолении барьера между языками культур. Ваша героиня, ухаживающая за обездвиженными бабушками и дедушками, пытается подобрать нужные слова, жесты и интонации, чтобы найти с ними общий язык…

П. Б.: Эта проблема непереводимости неслучайно остаётся проблемой моего ума, потому что есть ощущение, что ты всё время бьёшься над невозможной задачей. И иногда ты уже перестаёшь биться, потому что понятно, что это бессмысленно. Например, объясняя здесь (в Америке) про блокаду, ты понимаешь: это самый чудовищный способ, чтобы понять, что такое, собственно, есть советское. Я пытаюсь это здесь объяснять: люди слушают, и им это в каком-то страшном смысле здесь интересно, но, с другой стороны, объяснить это так дико сложно… Объяснить советское детство собственному ребёнку почти невозможно. Невозможно объяснить какие-то простые и в то же время увлекательные вещи: как тебя папа посылал купить что-нибудь съедобное коту, и ты пропадал на несколько часов — это была такая Одиссея очень увлекательная. С точки зрения мира, в котором ты живёшь здесь, объяснить это сложно. Но это один из мириады примеров. Постоянное ощущение, что всё это миры, планеты, которые, может быть, пытаются соприкоснуться посредством нас, людей языка, но на самом деле я понимаю, что это утопическая программа. А насчёт того, что я ела большой ложкой, — да, наверное, в каком-то смысле это так: я выросла в семье книжных людей; в 8 лет мама отвела меня в литературную студию, где главными задачами были обращение с языком и поэзией и игра.

Р. Я.: Насколько я понимаю, в вашей поэзии тоже имеет место игровой момент. Я бы сказал, культурная игра в эскапизм, создание своего альтернативного мира. Вспоминается ваше стихотворение «Автобус номер 51M» из той же книги «Эвридей и Орфика», которое вы завершаете сентенцией, что вас вело «вечное намеренье эстета — / шнур выдернуть и выдавить стекло». Мне кажется, что вы стремитесь пробить границу непонимания между двух культур, уйти от однобокого взгляда на мир. В 2000 году в интервью Ларисе Володимеровой вы говорили: «чеканная, бесстыдная пустота для меня самое уютное пространство»; это напоминает мне пресуппозицию модернизма — слова Мандельштама о том, что текст держится на «воздухе, проколах, прогулах». Думается, где-то здесь и зарождается ваш интерес к теме блокады и блокадного человека. С одной стороны — ситуация неизвестности, а с другой, как о вас часто говорят критики, — груз русской поэтической традиции, которая сообщает нечто новое о распаде. Есть дом мировой культуры, и в итоге мы выходим на тему катастрофы этого дома, на то, как он переворачивается, — почти булгаковский образ из «Белой Гвардии».

П. Б.: Замечательно то, о чём вы говорите, — по крайней мере, замечательно мне понятно. Да, та блокада, которую увидела я, очень похожа на то, о чём вы говорите. У меня был такой опыт, ставший для меня бесконечно важным, — это участие в публикации дневника Софьи Островской, феноменально странного существа; как в Америке принято говорить, очень противоречивого. Я работала над этим проектом со своими коллегами; про Островскую можно говорить часами, но мы не станем сейчас — это всё можно прочитать. Там среди прочего интересно то, что она кажется воплощением петербургского мира и культурного мира со всеми бесконечными своими сложностями. Она чудовищно начитанная, и для неё культура — это, в общем-то, есть мир статуса, потому что всё это очень меняется — сейчас, очевидно, это как-то по-другому. Я по какой-то своей личной причине смешной в последнее время рассматриваю картинки, связанные с культурой эдо, и читаю о том, как в Китае и в Японии на разных этапах от государственного чиновника ожидалось, что он также должен быть поэтом, знать историю поэзии и историю искусства. На меня это произвело огромное впечатление.

Р. Я.: Собственно, в античности это тоже было.

П. Б.: Я представила себе, если бы в современной России от чиновника требовалось в тонкостях знать историю поэзии; получился бы какой-то Сорокин. То есть статус культуры в разных эпохах совершенно разный. Для Островской это самое важное; уже потом для неё с этим связан статус власти, денег, секса… Но в первую очередь культура. И для неё блокада, о чём она очень подробно пишет, это, с одной стороны, разрушение этого ощущения культурного Дома — у неё всё время Дом с большой буквы, — а с другой стороны, чудовищная возможность переоценить и понять, насколько же именно это было важным. У неё умирает мать — как у большинства персонажей, которых я читала, публиковала и так далее, потому что все старики в блокаду погибли, как бы их ни пытались спасти их бедные дети, — сходит с ума любимый брат, и Дом искажается, распадается. Она всё время об этом пишет. И то, о чём вы говорите, — булгаковский образ: была лампа, была мама, которая читала стихи (что же ещё!)… Мама, читающая стихи, всегда была таким культурным мифом — и в 20-е, и в 30-е. Блокада оказалась последним культурным рубежом, когда Петербург пал. В аспирантуре, когда я стала заниматься блокадой, для меня самой центральной фигурой стал Вагинов, который своей тетралогией как бы объял этот мир исчезновения; для меня его проект — это проект по наблюдению за тем, как уходит Атлантида, вот она уходит и булькает, как у Тарковского…

Р. Я.: Одно из ваших стихотворений «Всегда декабрь» я как раз сравниваю с кинематографом; видно, что для вас важен кинематограф: великое итальянское кино, например. И Тарковского у вас зачастую наблюдаю в монтажной композиции текста, когда мы сначала видим пейзаж, потом размышление, рефлексию, а в конце концов какой-нибудь небольшой сюжет. В связи с этим хочу спросить: что вас подтолкнуло на поиск какой-то новой оптики? В раннем творчестве у вас очень ясная оптика, чёткость проговаривания. Там чувствуется петербургская эстетика, как вы сами об этом говорили, а в последнее время чувствуется очень много ризоматического, разворачивающегося. Причём я понимаю, что это началось где-то уже в конце 90-х; «Арии» — это совершенно другой нарратив; кажется, что другой человек разговаривает со мной со страниц этой частично исповедальной, а частично очень жестокой книги.

П. Б.: Есть бесконечное количество способов ответить на вопрос, что такое поэт. Один из таких ответов, что поэт — это существо, которое ищет создать язык, который бы соответствовал его эмоциональному запросу и, если угодно, его судьбе. Как мы выяснили сегодня, одной из таких судеб может быть то, что человек, считающий себя до 20 лет заласканным, внезапно оказывается инвалидом, — это к разговору о стихотворении об инвалидах, в чём суть этого стихотворения; человек находится в поиске языка и понимает, что новый обретаемый им язык — это уже и есть катастрофа. Потому что если двадцать лет в тебе развивалось, поощрялось абсолютное, уже декадентское владение своим языком, что ты можешь всё там прощупать, прочувствовать — и вдруг ничего не можешь. Просыпаешься, август 1998 года, что-то пытаешься такое говорить. Когда я была маленькая, я ужасно картавила, то есть не произносила половину слов. Моя мама отвела меня к логопеду, и там была проведена легендарная операция: мне делали операцию на языке, и первые дни после этого, как говорила Нонна, моя мама, с известной брезгливостью, «мой язык лежал, как лягушка». Он просто лежал во рту и не ворочался — и вот у меня было ощущение в 20 с лишним лет, что мой русский язык никому не нужен, мой английский лежит и не ворочается. Это какая-то травма, рана. И вот этим я должна воссоздать себя и свой новый опыт. И до сих пор я живу с такой мыслью, что лучше моего языка нет и ничего вообще не может быть. Есть ещё пятнадцать человек, но мы со всеми ними в напряжённых отношениях, очень хорошо знаем друг друга. А что до английского, то английский язык моей дочери — это Шекспир по сравнению с моим английским языком. Это такой сказочный сюжет, когда ты вдруг просыпаешься, и вчера ты принц, а сегодня ты нищий. Проблема распада, обнищания языка — она вдруг стала меня очень лично волновать.

Р. Я.: Не раньше, чем переезд? Ведь с творчеством Бродского вы познакомились в конце 80-х — и, как вы говорите сами, это была любовь с первого взгляда: вы во многом наследуете ему в поэтике, в синтаксисе…

П. Б.: Да, но как раз отношения с творчеством Бродского — они были про невероятную сложность и аррогантность. А когда ты фактически не можешь задать вопрос, как пройти в библиотеку, потому что фонетически тебя не понимают, то наступает новая эпоха. И значит, следующие двадцать, допустим, лет что-то во мне искало способа рассказать про это. Как это происходит, я не знаю: психоанализ творчества — тёмная, увлекательная тема. И когда я стала заниматься блокадой, я поняла — я не знаю, как я это поняла и что во мне поняло, — что в самом страшном, огромном по сравнению с моим маленьким, уютным — ну, не таким уж маленьким и не таким уж уютным — опытом — я имею дело с тем же вопросом, как говорить распадающимся сознаньем о распадающейся вселенной? — непонятной, незнакомой, новой. И, вероятно, произошёл какой-то резонанс: всё во мне срезонировало, и всё моё существо заинтересовалось этим. Я поняла, что этот мир — огромный и очень мало видимый отсюда — он таит в себе ответы на вопросы, которые, в частности, и мои вопросы.

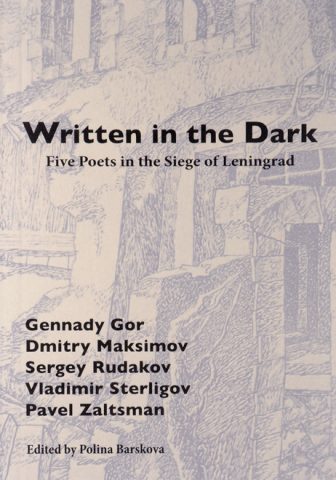

Р. Я.: Такое бывает часто — в эпохе, с которой мы не знакомы, мы видим некоторый близкий нам опыт — феноменологическую серьёзность: ты делаешь какие-то вещи, которые могут казаться абсурдными… и в блокаду люди тоже выживали ритуалами, деланием одного и того же, будь то тушение снарядов, очереди и так далее. И мне интересно всегда было сравнивать, с одной стороны, изолированную жизнь людей в блокаде с другой жизнью, когда ещё не было этого исторического события, самой блокады. Первая блокада в Петрограде была, как известно, в 1919 году; я очень люблю воспоминания о той эпохе Георгия Иванова, Ирины Одоевцевой. Потом также можно вспомнить и ощущение пустоты, непонимания, с которым столкнулись все русские эмигранты первой волны. И вот это положение, мне кажется, исправлялось разными русскими людьми по-разному: если Гиппиус и Мережковский утверждали: «мы не изгнании, мы в послании» — это значит поставить себя на какой-то пьедестал, — то из сборника “Written in the dark” который вы издали, видно, что блокадный опыт это совершенно хтоническая история, встреча с распадом face to face. Насколько это разные виды опыта — блокадный и эмигрантский?

Р. Я.: Такое бывает часто — в эпохе, с которой мы не знакомы, мы видим некоторый близкий нам опыт — феноменологическую серьёзность: ты делаешь какие-то вещи, которые могут казаться абсурдными… и в блокаду люди тоже выживали ритуалами, деланием одного и того же, будь то тушение снарядов, очереди и так далее. И мне интересно всегда было сравнивать, с одной стороны, изолированную жизнь людей в блокаде с другой жизнью, когда ещё не было этого исторического события, самой блокады. Первая блокада в Петрограде была, как известно, в 1919 году; я очень люблю воспоминания о той эпохе Георгия Иванова, Ирины Одоевцевой. Потом также можно вспомнить и ощущение пустоты, непонимания, с которым столкнулись все русские эмигранты первой волны. И вот это положение, мне кажется, исправлялось разными русскими людьми по-разному: если Гиппиус и Мережковский утверждали: «мы не изгнании, мы в послании» — это значит поставить себя на какой-то пьедестал, — то из сборника “Written in the dark” который вы издали, видно, что блокадный опыт это совершенно хтоническая история, встреча с распадом face to face. Насколько это разные виды опыта — блокадный и эмигрантский?

П. Б.: Это очень интересное противопоставление.

Р. Я.: Оно приходит мне в голову в связи с ситуацией самоизоляции, как ни кощунственно это может показаться.

П. Б.: Оно, с одной стороны, кощунственно, а, с другой стороны, оно всем нам в голову сейчас приходит. Конечно, то, что ты остаёшься наедине с собой и со своими, это нетривиальный опыт, как каждый из нас сейчас понимает. Даже в этом смысле есть перекличка с тем, о чём пишет Лидия Гинзбург, — что во время блокады прекратилось всякое неабсолютно необходимое общение. В Штатах сейчас появился новый термин: «only essential rides». И я подумала: как же перевести это? «Необходимый», «минимально необходимый» — тебя довезут до магазина, говоря другими словами. Но каждый из нас сам решает, что такое для тебя это «essential», то, без чего ты не можешь. И вот тут тоже интересно, что происходит что-то с миром семьи. Я в основном общаюсь либо с изысканными критиками — в Зуме, — либо с ближайшими членами своей семьи. Общение дружеское — оно в каком-то странном сейчас состоянии. Хотя человек я патологически дружелюбный. Поэтому интересно, что нынешняя ситуация работает в диалоге с предыдущими, как эхо. Тема блокады в эмиграции — она малоизученная; я пыталась в ней слегка покопаться, как легкомысленная такса, но накопала только то, что там много. И поскольку для огромного количества эмигрантов и отношения с городом стали предметом воображения, что же происходит с городом их грёзы, возник очень интересный вид литературы. Очень много стихов об этом существует. Но вообще катастрофа эмиграции и катастрофа тех, кто остался, — об этом не так уж много написано. Один из центральных для меня, важных авторов — это Тэффи-историк, именно она, а не Тэффи-юморист.

Р. Я.: Вообще, она схожа с вами именно «физиологичностью». Дети, которым я даю на занятиях её произведения, часто не представляют ту эпоху. Да и мы все не очень-то представляем 20-е годы.

П. Б.: Когда читаешь её произведения, написанные во время войны, это иногда невыносимо: она такая медленная, описывает болезнь, одиночество, голод, нищету… В каком-то смысле и это изоляция. Она очень соотнесена с тем, что происходит с её сверстниками, допустим, в Ленинграде. И мы ещё не говорим о ГУЛАГе, хотя этого тоже могла бы коснуться наша беседа.

Р. Я.: То, во что нас сейчас пытается загнать наша власть, некоторые интеллигенты в фейсбуке как раз сравнивают с ГУЛАГом. В каком-то смысле это сюжет для очередной антиутопии.

П. Б.: В каком-то смысле мы ждали антиутопию — и вот она к нам пришла, и что же теперь с ней делать? Ты это уже продумал, это уже и написали, и описали, и в этом большая странность происходящего.

Р. Я.: Есть с чем сравнивать — и сравнивать, может быть, не в пользу современному контексту. Я всё время думаю о том, насколько бурно жили творческие деятели в эпоху, например, надвигающейся чумы — нацизма в Германии… Вспоминаю Цветаеву, её дружбу с Белым. Почему русские поэты сейчас не могут друг друга поддержать? Зачем в такое трудное время делить чего-то?..

П. Б.: Среди прочего, занимаясь штудиями, записками блокадной интеллигенции, я увидела, как разнообразно, мучительно, ургентно многие из интеллигентов пытались придумать себе миры, которые могли бы чуть-чуть обезболить то, что с ними происходило. В последнее время я слышу, что трудно сейчас читать. Но возможно перечитывать. На первое сейчас сил особых нет. А вот посещать вновь — в этом есть особое утешение. У меня есть статья про блокадное чтение. Тогда не было интернета. Они жили в своих квартирах, на полках стояли уже прочитанные книги, поэтому они, собственно, были вынуждены; а поход в библиотеку, как и сейчас, был проблемой. Хочется пойти вновь туда, где что-то уже связано с тобой. Мы помним, что случилось с Гамлетом после возвращения, это не была блестящая его идея, но в каком-то смысле она была блестящая — он встретил свою любовь. Но то, что ситуация нынешнего кризиса — так или иначе, это кризис чего-то: государства, или каждого из нас отдельно, или цивилизации, — побуждает нас искать защиту себя, и мы ищем возможность как-то себе помочь — это точно. Что касается литературного сообщества, то у каждого из нас свой опыт. Так случилось, что мне предложили устроить литературные чтения, где выступали бы те, кто мне интересен: Евгений Осташевский читал свой новый цикл о блокаде, сейчас будут читать Линор Горалик и Мария Степанова. Не знаю, как пойдёт дальше, но я в этом смысле живу зачарованной жизнью. Может быть, это миф, но я придумала себе такую идею, что я живу в бронзовом веке русской поэзии, где, с одной стороны, у нас Айзенберг и Гандельсман, с другой стороны, есть яркие двадцатилетние; точно есть яркие тридцатилетние — Оборин, Гатина и так далее… Сосуществуют поколения очень разные. Недавно мне предложили отрецензировать антологию новейшей израильской русской поэзии. И я, будучи человеком недобрым, изо всех сил сидела и с карандашом выбирала: у меня получилось выбрать человек 50. Это армия, это солдаты Урфин Джюса. Ужас, сколько существует сейчас пишущих, без которых мне было бы нехорошо. И то, что сейчас это для меня важная часть истории, — это так.

Р. Я.: Прекрасно, что эта часть есть. Вообще, можно долго-долго говорить об этом. Но хотелось бы спросить о сторонах вашей поэтической натуры, которые, с одной стороны, метафизические, с другой — предельно телесные. Очень люблю ваше стихотворение «Что-то критики на меня серчают…», где есть знаменитое: «А сегодня дама мне сказала, / Распахнув свой портсигар изящный: / “До чего вы молоды, Полина, / Молоды и счастливы, Полина”». Молодость, красота, которые постоянно вами переосмысляются, пытаются быть деконструированными — и вообще очень неожиданно для меня зачастую уходят в область трансцендентного, духовного. Поэтому хотелось бы спросить, как вы сейчас себя ощущаете в связи с взаимоотношениями с этой стороной? Эротизм — это та тема, которую мы ещё у вас увидим?

П. Б.: Этот разговор можно повернуть в сторону моих занятий блокадой, потому что эта тема телесного — она как волна, как волнорез расшиблась о блокаду. Так получилось, что меня всегда занимало то, как тело и чувство соотносятся, то, как мы воспринимаем Другого, другое. И секс, сексуальность, эрос казались мне очень важным способом узнавать другое. Всё это было большой частью того, как я писала и жила. А потом случились занятия блокадой, в частности тексты Гинзбург; среди прочего, в ней мне было важно, что пишет человек с девиантной — с точки зрения социума — сексуальностью. Преступной. И вот этот человек встречает блокаду — и блокада встречает это тело. И это тело начинает свой блокадный путь. И вот прошли годы — и тема блокады всё ещё считается запретной, о ней нельзя говорить как хочешь.

Р. Я.: Очень ханжески табуированные темы.

П. Б.: Гинзбург, которая бесконечно много пишет о блокадном теле, внезапно осознаёт, что её тело — сложное, желающее не того, чего все другие (якобы) желают, — вдруг оказывается блокадным телом, то есть телом-врагом. Ведь главная опасность блокады — не в том, что тебя какой-то немец уничтожает; никакого немца нет, он где-то там в небе, но его не видно. Тебя мучает собственное тело — в результате голода, холода, грязи; ты сам себе враг, и об этом Гинзбург постоянно пишет. И это, конечно, чудовищная часть блокадного опыта. Или, например, мы видим у Геннадия Гора распад изнутри; и когда я стала это читать и бесконечно думать о них, тут нормальные вопросы XXI века — беременность, совокупление, старение — всё, что угодно, — движение — эти вопросы словно расшиблись о то, что жизнь тела может быть ещё и такой, может быть связана и с такой историей. Много-много других ходов. И, конечно, и у Гора, и у Зальцмана есть стихи, которые можно назвать эротическими: там что-то происходит с отношениями двоих, троих. Но это уже какой-то другой эрос. Катастрофический.

Р. Я.: Который вступил в связь с танатосом?

П. Б.: Да, но не в каком-то возвышенном, вагнерианском смысле. А в смысле приземлённом, хтоническом. То, о чём говорит Гинзбург постоянно, — что происходит постоянная буквализация метафор. Весь наш поэтический запас стал становиться правдой у нас на глазах. Правдой в кавычках или без кавычек — и это может нам напомнить нам сегодняшний момент. У меня в ноябре умерла мама возлюбленная. И я всё время ходила и говорила: для меня всё стало пусто, пусто. И вдруг начиная с марта оно всё стало пусто! Город пустой. И вот то, что я пыталась для других описать, а языка для этого не имела, оно вдруг стало правдой. Пусто — ни одного человека. Мы вчера ходили по городишке, и — никого. И я подумала, что ощущение, когда то, что ты пытался выразить, становится реальностью, — это фантастическое ощущение в прямом смысле этого слова. То, что мы сейчас переживаем момент буквализации метафор, — это невероятно.

Р. Я.: Я бы даже сказал: момент метафизикализации метафор. Они мало того, что здесь, мы их ещё внутри себя проживаем. Сразу вспоминается ваш текст «Она никогда не придёт с мороза», в котором вы говорили, что молодость это гипербола, а старость это литота, и что вы всегда выносили себя за рамки красоты. Цветаева говорила, что мужчина должен презирать свою красоту, смотреть на неё со стороны. И, наверное, сегодняшний выход — посмотреть на ситуацию глазами Другого. Потому что всё, что сейчас, — подвергается либо огромной субъективизации, либо всеобщему движению в связи с новостями, с медиа. Заполняют ли для вас медиа пустоту? Что больше всего поможет выбраться из такого состояния, когда всё пусто и кажется, что жить незачем?

П. Б.: То, что медиа не помогают никак, это точно. Это такой эффект чесотки, зуда, который ты пытаешься унять. Собственно, помогает то, о чём мы с вами и разговариваем, — помогает писать. Помогает вглядываться в этот хорошо видный мир вокруг себя. Вот он пустой. Какой он? Я живу в чём-то вроде Комарово, только в Массачусетсе. Вот мы выходим по нашим дорогам, ледяная такая весна, и всё так горестно и очень пышно цветёт, и какой-то бурундук рядом с тобой. И то, что я могу позволить себе видеть, запоминать, обращать внимание, — есть мой метод. Это Шкловский, вечный Шкловский, который наше всё: вся наука любви — в том, чтобы обращать внимание. Сейчас я ещё не могу осмыслить то, что с нами происходит. Вообще, это спорная идея — что поэзия должна быть простоватой, но сейчас я заново переживаю виток романа с Фетом. Я не знаю, что понимал Афанасий Фет, которого всё окружение немножечко считало дурачком, но это невероятная машина по запечатлеванию: он всё видит, и для меня это очень важная задача поэзии — что она может видеть, регистрировать изменения.

Продолжение следует…

Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!