Александр Архангельский

Кандидат филологических наук. В прошлом — автор и ведущий телевизионных программ «Против течения», «Хронограф». С 2002 года — автор и ведущий программы «Тем временем». Соучредитель Академии русской современной словесности. Автор научных и научно-популярных книг «Стихотворная повесть А. С. Пушкина „Медный Всадник“» (1990), «Беседы о русской литературе. Конец ХVIII — первая половина XIX века» (1998), «Герои Пушкина. Очерки литературной характерологии» (1999), сборников литературно-критических («У парадного подъезда», 1991), публицистических статей. Автор книг прозы «1962. Послание к Тимофею» (последнее издание — 2008), «Цена отсечения» (2008), «Музей революции» (2012) и др. Книга «Александр I» выдержала несколько изданий в России, переведена на французский и китайский языки. Автор школьных учебников, методических пособий, хрестоматий по литературе. Автор фильмов «Фабрика памяти: библиотеки мира», «Отдел», «Жара», «Интеллигент. Виссарион Белинский», «Изгнанник. Александр Герцен» и др.

Александр Архангельский: «Если понадобится писать про будущее, напишу и про него»

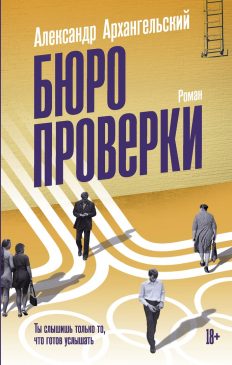

В издательстве «АСТ» вышел новый роман писателя, телеведущего, профессора факультета медиакоммуникаций Высшей школы экономики Александра Архангельского «Бюро проверки», действие которого происходит в день открытия Летних Олимпийских игр 1980 года. В романе хватает и детективной интриги, и рефлексии главного героя по поводу его обращения в христианство, и бережных описаний позднесоветского быта. Пока критики называют «Бюро проверки» «парком советского периода» и рассуждают о подобной тенденции в современной прозе, Борис Кутенков поговорил с писателем об осознанности «ностальгических» задач, о том, почему в романе важна поэтическая тема и советская песенная культура и о том, как новое поколение понимает Высоцкого.

– Галина Юзефович в рецензии на роман пишет о «музеефикации СССР». Действительно ли такая потребность у Вас была?

– У критика своя работа, у автора – своя. Критик смотрит с высоты птичьего полёта, обнаруживает тенденции в произведениях, пытается их связать и объяснить; автор работает совершенно иначе. Я когда-то занимался литературной критикой и представляю, как это происходит – на столе лежат 154 книжки, и каким-то образом обнаруживается, что они пересекаются между собой, взаимодействуют, перекликаются, и нужно понять, что за этим стоит. Автор, меж тем, сидит и работает наедине с собой, решая свои собственные задачи, а не следуя тенденциям. Поэтому я скажу сначала то, что я чувствую как автор, а потом попытаюсь перейти уже на читательскую позицию и понять, есть ли тут какая-то рифма с другими книжками или это случайность.

– У критика своя работа, у автора – своя. Критик смотрит с высоты птичьего полёта, обнаруживает тенденции в произведениях, пытается их связать и объяснить; автор работает совершенно иначе. Я когда-то занимался литературной критикой и представляю, как это происходит – на столе лежат 154 книжки, и каким-то образом обнаруживается, что они пересекаются между собой, взаимодействуют, перекликаются, и нужно понять, что за этим стоит. Автор, меж тем, сидит и работает наедине с собой, решая свои собственные задачи, а не следуя тенденциям. Поэтому я скажу сначала то, что я чувствую как автор, а потом попытаюсь перейти уже на читательскую позицию и понять, есть ли тут какая-то рифма с другими книжками или это случайность.

Лично я не испытываю ностальгии ни по восьмидесятым, ни даже по девяностым, которые мне гораздо ближе. Другой вопрос, что для меня очень важен предметный мир, который выражает эпоху. Любую. Вот мы с вами сидим в довольно китчеобразном кафе (беседа происходит в «Bosco Fresh & Bar» на Красной площади. – Прим. ред.), но я его запомню: и эти как бы дачные, из искусственного материала плетёные столики – они на самом деле что-то важное передают. Поэтому я фиксирую эту реальность и буду фиксировать впредь. Но и в пространстве, и во времени, и в материальном мире нет точки, на которую я бы опирался и не хотел бы её покинуть: если понадобится писать про будущее – напишу про будущее. Впрочем, уже писал: действие романа «Музей революции», вышедшего в 2012-м, года на два – на три обгоняло тогдашнюю реальность и заканчивалось началом военных действий.

– Почему в таком случае временем вашего романа выбраны восьмидесятые годы?

– Роман отражает историческое время, но это не исторический роман, его задача – не воспроизвести эпоху. Его задача – поместить героя с его проблемами в то время, которое позволяет наиболее ярко, точно и жёстко рассказать о них. 1980 год – это последний год безоблачного существования советской системы. Впереди 1981-й с его введением военного положения в Польше, впереди аттракцион бесконечных смертей генеральных секретарей, когда рассказывали анекдоты из серии: «У Вас пропуск на Красную площадь? – Нет, у меня абонемент». Что-то безвозвратно сломалось в этот год – после начала афганской войны, которая разрушила все советские лозунги. Ведь какой был главный советский лозунг? «Это не должно повториться», как сегодня в ходу противоположный: «Можем повторить». Но развернулась настоящая война за пределами Советского Союза – и война не освободительная, а захватническая, сорвавшая Олимпиаду. Между тем, война и Олимпиада – вещи несовместные. Олимпиады останавливают войны. Но как в 2014-м Олимпиада предшествовала гибридной войне, так в 1980-м ей предшествовала, эта рифма для меня важна, обратите внимание, какие даты поставлены под текстом. Так вот, 80-й это гибридный Афганистан, военизированная Олимпиада и смерть Высоцкого как символическое завершение эпохи. Старое кончилось, а новое ещё не началось – это и есть та точка, в которой должен был оказаться герой. Он вырывается из душного настоящего, но каким окажется будущее, можно ли там будет дышать? «Воздух» в этом романе есть – но он точно не в том, что было и не в том, что будет.

– А наблюдаете ли Вы тенденцию к реконструированию советских реалий в современной прозе? Если да, каковы корни этой тенденции?

– У каждого своя писательская тактика. Кому-то, как Шамилю Идиатуллину, советская эпоха даёт возможность попробовать себя в жанрах, которые сегодня невозможны. От апгрейда советского подросткового романа (с противоположным современным наполнением) до игры с романом производственным. Есть роман Алексея Варламова «Душа моя Павел», где действие начинается буквально через несколько недель после того, как завершается действие моего романа, и разворачивается в том же здании Первого гуманитарного корпуса, с которым связан мой герой. (Не я – подчеркну, а именно герой). Перед Алексеем, мне кажется, стояла задача обобщить поколенческий опыт и осмыслить советское как сложное.

Продолжу выйдя за пределы литературы: через несколько дней – премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лето», где действие начинается в 1981 году, через год после действия моего романа и романа Варламова. Что это означает? Означает ли, что Серебренников тоскует по советскому? Нет, конечно. Он про то, как начинается новая эпоха, как появляется человек, который даст ей голос. А я, не сговариваясь, писал про то, как завершается эпоха и обрывается её голос, голос Высоцкого. Эпоха эта аукается с днём сегодняшним, отзывается эхом здесь и сейчас. Скажу резче: если это не исторический роман – а я никогда не работал в жанре исторического романа и вряд ли когда-нибудь буду – написать роман о прошлом нельзя. Можно написать роман о людях, которых ты поместил в прошлое. Точно так же нельзя написать роман о будущем, если это не суррогатный жанр беллетризованной научной фантастики; можно написать о герое, помещённом в будущее. Жёстче скажу: и о настоящем времени романы не пишут, а только о людях, помещённых в рамку настоящего. Если ты пишешь о времени, а герой для тебя – нечто производное, такой текст мне как читателю неинтересен.

– Ваш герой приезжает из стройотряда 19 июля 1980, в день Олимпиады. А помните ли Вы сами, как проводили этот день? Что у Вас с ним связано?

– Подробности этого дня – едва ли не единственное (ну, может быть, ещё два-три эпизода), которые я взял из автобиографического опыта. Ровно в день открытия Олимпиады я приехал в Москву. Из стройотряда. Правда, я приехал не один, ко мне был прикреплён малолетний алкоголик, из тех, кто был у нас в стройотряде на перевоспитании. Один допился до того, что его просто выслали из стройотряда. А поскольку я уезжал, то мне его «поручили» – не дав ему денег, чтобы он не напился по дороге, но дав ему еды, чтобы он не умер с голоду. Три дня я его сопровождал – и доставил в Москву, высадил на перроне, и он радостно ушёл к своим друзьям, которые должны были ему налить. Жил я, в отличие от моего героя, в Матвеевке – не Москва, не загород, не пригород, не город, такое межеумочное пространство, какого было много в тогдашней Москве. Спортом я не интересовался, поэтому за Олимпиадой не следил, открытия не видел, и для того, чтобы написать роман, мне пришлось открыть записи – изучать, что называется, исторический материал. Так что этот день я очень хорошо помню, но он для меня с Олимпиадой не связан никак. А вот изумление от того, что заходишь в магазин и есть ну практически всё – не у знакомых спекулянтов, не на рынке, а в соседнем магазине – это, конечно, чувство неординарное.

– Многое ли приходилось восстанавливать по памяти – или чаще обращались к источникам?

– Что происходило в стране и мире в этот конкретный день – я, конечно, сверял. Проверял на всякий случай, были ли именно такие песни в этот год – не хотел промахнуться. Хотя у меня есть заранее заготовленное оправдание – герой как бы из сегодняшнего дня заглядывает во вчерашний, поэтому у него могут сместиться некоторые подробности… Но почти всё, что касается образов эпохи, взято из памяти. Я когда-то занимался наукой, был сравнительно неплохим гуманитарием, но у меня был умственный порок, несовместимый с настоящей филологией: плохая память на цитаты, имена, чуть лучше на даты. Для учёного это очень плохо, а для литератора – весьма хорошо: я помню подробности вещного мира и помню разговоры, интонации, встречи, что недавние, что далёкие: ту ткань, из которой состоит жизнь; главное для меня – человек, погружённый во время.

– Через роман красной нитью проходит поэтическая тема. Цитируются «непечатный автор Чухонцев», Межиров, книге предпослан эпиграф из Инны Лиснянской… В конце романа также помещён длинный список авторов цитируемых песен. Что это для Вас значит? Неужели только фон?

– Как в романе проходит лейтмотивом музыкальная тема, так и поэтическая – правда, с ней связан только один герой. Поэтому цитат меньше, чем хотелось бы. Если хочешь цитировать стихи в большом объеме, делай героя литературоведом, критиком или поэтом, что могут позволить себе только великие писатели…

– Почему?

– Потому что писатель в роли главного героя – это слишком лёгкий и, в девяти случаях из десяти, дешёвый ход. Попробуй лучше написать, как думает «неписатель»… Помещать героя в литературную среду мне тоже не хотелось. Поэтому нужно было придумать обстоятельства, в которых цитаты оправданы. И цитировать только то, что входит в кругозор героя, а не в твой кругозор. Герой не связан с миром андерграунда, он не читатель стихов. И это жёсткий ограничитель. С другой стороны, хотелось показать, что это время, когда стихи читали, обсуждали и через них как через нерв ощущали суть времени. Поэтому присутствуют в отголосках многие поэты. Напрямую – мало; в отголосках – много. Есть великие, как Анри Волохонский, есть ничтожные, есть гении официальной попсы, как Добронравов.

– Ваш роман выходит в год юбилея Высоцкого, которому отведено важное место в повествовании: о нём единственном из упоминаемых деятелей искусства главный герой говорит напрямую, книга заканчивается сценой его похорон… На Ваш взгляд, сегодня значение Высоцкого для аудитории полемическое или безусловное? А для Вас?

– В романе также есть ещё Макаревич, на концерт которого герой попадает благодаря своей подруге; герой помнит «Под небом голубым», причём в версии Гребенщикова, а не в версии Хвостенко, потому что он всё-таки из «среднего слоя» и мог слышать именно эту версию. Но Высоцкий – это символ, потому что, кто бы что ни говорил, он присутствовал во всех кругах, во всех слоях, на всём пространстве советского мира. Он автор антисоветских баллад для интеллигенции; комических песен, которые любил так называемый «простой народ»; его любили менты, потому что он сыграл в «Место встречи изменить нельзя»; его уважали чекисты, потому что это крутое мужское начало было им близко. И он стал голосом эпохи в прямом и строгом смысле этого слова. Что такое сегодня Высоцкий – младшему поколению в целом понятно; если нужно объяснять, кто такой Галич и почему это грандиозно, то Высоцкого воспринимают сравнительно легко. Был замечательный опыт у театрального режиссёра Марины Брусникиной, когда её студенты пропевали Высоцкого по-новому. Высоцкий остаётся чуть-чуть на исторической периферии – но в целом он никуда не делся. Я проверял с некоторой опаской, можно ли читать его стихи сегодня…

– И как? Выдерживают они «проверку глазным зрением», как утверждает биограф Высоцкого, профессор Вл. Новиков?

– Не все – их слишком много. Подряд их читать невозможно, но это живые стихи. Правда, к сожалению, уже не всё понятно новому читателю. В Фейсбуке я прочитал дискуссию о сегодняшней интерпретации «Случая на шахте» (баллады о забитом стахановце): некоторые из читателей недоумевали, что такое «в Таллине при Сталине» и почему его забили, что плохого в том, что герой перевыполнил план. Приходилось объяснять, что в таком случае план на следующий месяц увеличивали, и люди загибались оттого, что этот план не могут выполнить – это означало, что он подставлял их, губил. «В Таллине при Сталине» – это означает, что герой участвовал в высылке эстонцев после Второй мировой войны… Замечательная баллада, но она уже не очень читается из-за того, что приходится восстанавливать контекст. А есть вещи – «Кони привередливые» и многие другие – которые читаются как песни судьбы, но, конечно, не так, как в восьмидесятых.

– В Вашем романе полемически решается вопрос веры в советских условиях. Много ли автобиографического в диалогах главного героя и отца Артемия?

– Никакого отца Артемия в моей жизни не было и быть не могло в силу развитого индивидуализма и привычки отталкиваться от любого навязанного авторитета, но были, разумеется, религиозные поиски, как у всего поколения. Я прошёл все этапы этой рефлексии – от дхармы до православия как религии скоропостижного спасения, когда вопросы сансары, перевоплощения теряют всякий смысл. Но не буду путать веру и церковь как институцию. Для меня было важно подчеркнуть, что герой попадает в ловушку, но не благодаря старцам, а благодаря самому себе. В финальном эпизоде романа герой вспоминает лекцию одного философа, в котором угадывается Мамардашвили, который объясняет, почему человек не слышит Провидение, а Провидение не слышит человека. Вывод его таков, что то, что тебе сообщается прямым текстом, скорее всего ложь, а то, что ты не можешь понять, – скорее всего правда. На этом парадоксе многое строится в романе: если тебе что-то слишком понятно – насторожись, отношения с Провидением простыми не бывают.

– А как складывались Ваши отношения с советским самиздатом?

– Я не был вхож до поры до времени в диссидентский круг, поэтому до меня докатывались волны второго ряда, не первого. Ксерокс работал вовсю, хотя советская власть придумывала всяческие ухищрения: ставили счётчики, чтобы они считали ксерокопированные страницы… Но никакая советская власть не указ русскому умельцу: счётчики скручивали, отксерокопированная страница стоила от 20 до 40 копеек… Были свои переплётчики, которые переплетали книжки, и подполье имело свои отлаженные этажи: в глубине были свои, более сложные способы производства запрещёнки, я сейчас не о самом опасном слое. Но за то, что в Москве передавали спокойно и без опаски делились с друзьями, в провинции можно было запросто загреметь.

– Ваш роман вошёл в короткий список «Большой книги». Читали ли Вы произведения ваших соседей по списку и, если да, какие Ваши впечатления?

– Сначала скажу о тех, кто, к моему сожалению, не вошёл в короткий список. Уже упомянутый мной роман Алексея Варламова; роман Марины Вишневецкой «Вечная жизнь Лизы К.», опубликованный сначала в «Знамени», а потом отдельным изданием; достойный во всех отношениях роман Сергея Кузнецова «Учитель Дымов», роман Дмитрия Глуховского «Текст» – смелый с его стороны шаг, реакция на который нередко была брезгливой: мол, писал бы свою фантастику, в то время как получилась живая книга. Мне очень жаль, что в коротком списке нет Натальи Громовой с её прекрасной книгой о Берггольц… Это обидно не только как читателю: хочется конкурировать с полным спектром ярких текстов. Что до списка, то очень интересна книга Андрея Филимонова; всегда ярко пишет Олег Ермаков – правда, конкретно эту книгу я ещё не прочёл, но после «Зверя» отношусь к нему с большим уважением. Выдающаяся проза поэта Марии Степановой, которая присутствует в целом ряде премиальных раскладов; очень хорошая писательница Ольга Славникова – недаром «Знамя» сделало ставку именно на неё. С большим интересом прочел «Июнь» Быкова. Роман Винокурова прочту летом, как завершится учебный год и станет чуть легче со временем.