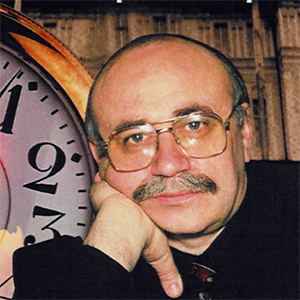

Борис Шапиро-Тулин родился 31 января 1947 года в городе Бобруйск, Беларусь.

Окончил Тульский Политехнический Институт.

В середине семидесятых — участник семинара молодых драматургов под руководством Михаила Шатрова.

Писатель, драматург. Член Союза писателей Москвы.

Лауреат Всероссийского театрального фестиваля (1982).

Победитель Всероссийского конкурса короткого рассказа, проводимого в рамках Бунинского фестиваля (2018).

Действие романа разворачивается в древней Иудее, в Беларуси осенью 1941 года, в Москве середины восьмидесятых, а также в нескольких городах Германии. Судьбы персонажей, живущих в разных странах и в разные эпохи, оказываются переплетенными самым неожиданным, порой мистическим образом.

Имбирные пряники, или Кантата №21

Фрагмент романа «Желтые цветы для синей рыбы»

1

Июль, вторая его половина. В городе Лейпциг, в двухэтажном особнячке на Thomaskirchhof 14, умирает Иоганн Себастьян Бах — кантор хоровой школы при церкви Святого Фомы.

В Лейпциге с минуты на минуту начнется дождь, не просто нудный моросящий дождь, а ливень, который горожане ждали в течение всего знойного и засушливого лета. Иоганн Себастьян приподнимется на кровати, повернется к окну и вдруг за распахнутыми настежь створками увидит его — этот ливень. Увидит спустя почти два месяца полной слепоты. Два месяца, которые пройдут после неудачной операции на глаза. Два месяца, наполненных безысходностью.

— Ливень, — скажет он, но его никто не услышит.

Потоки воды, низвергаясь с небес, будут затушевывать пространство, и оно, спрятанное за плотной мокрой завесой, покажется Иоганну Себастьяну отсутствующим, лишенным своей необходимости. Мир за окном перестанет существовать, и в этом будет свой резон, потому что мир по ту сторону распахнутых створок, мир в котором красно-черепичный город всеми своими зданиями, парками, улицами и улочками, всеми своими деревьями, мокрыми спинами лошадей, экипажами, из-под колес которых веером расходятся брызги, мир, который радостно подставляет себя летнему ливню, уже не вмещает в себя господина кантора, а потому сделается для него чем-то надуманным и нереальным.

Точно также перестанет существовать входная дверь, скрипящая лестница на второй этаж, ведущая к его спальне, домочадцы, их голоса, кухонные запахи. Даже смена дня и ночи окажется теперь лишней, ни к чему не обязывающей.

Но все это относится только к тому, что снаружи. Потому что чем больше будет сжиматься внешний круг Иоганна Себастьяна Баха — дверь из комнаты уже безнадежно далека, стол едва угадывается где-то в непрерывно гудящем воздухе, край постели все время уплывает и проваливается в пропасть, — чем больше предметов уйдет в небытие, тем огромнее станет простор внутренний. И вся его увеличивающаяся значимость вытеснит подробности окружающей обстановки, потому что они слишком мелки и сиюминутны перед ощущением бесконечности, которую господин кантор начнет ощущать внутри себя самого.

Существенным останется только элегантный белый камзол, в котором Иоганну Себастьяну Баху надлежит предстать перед Всевышним. Но пока он будет продевать руки в рукава, застегивать пуговицы, поправлять парик, придет осознание того, что камзол этот скроен из странной материи. Она, эта материя, будет облегать его одновременно изнутри и снаружи, и она же, подменяя собой телесную оболочку, в конце концов превратится в некий футляр, в котором, собственно, и притаилась вечность, потому что жизнь и смерть, вложенные в этот футляр, окажутся похожими на обычную игральную карту, где верхняя половина зеркально отображается в ее нижней части.

Иоганн Себастьян попытается вникнуть во все нюансы происходящего, но через какое-то время поймет, что нюансы эти отсутствуют, что вокруг существует лишь нерасторжимая цельность, а в этой цельности нет отдельных частей или деталей, и потому своей огромностью она равняется его микроскопичности, точно так же как он своей ничтожной малостью равен ее величию.

А поняв это, господин кантор произнесет те самые слова, которые звучат в финальной части его Кантаты № 21.

Да, именно их произнесет он, потому что уже начав слепнуть, Иоганн Себастьян Бах почти на ощупь будет пробираться к органу в костеле Святого Фомы, ждать, пока исчезнут все посторонние звуки и оставшись наконец один, вначале нежно коснется пожелтевших от времени клавиш, а затем мощно всеми десятью пальцами навалится на них, извлекая из металлических глоток органа музыку своей Кантаты. И тогда все пространство костела с его запахом старого дерева, смешанного с запахом множества горящих свечей, с его кафедрой, на которой переплелись символы «альфа» и «омега», с фигурой распятого Иисуса, висящего над алтарем, да, все пространство от каменных плит пола до остроконечной макушки шпиля и дальше, дальше, уже за пределами его, уже над крышами Лейпцига вплоть до бездонной синевы летнего неба — все заполнит эта музыка и эти слова, в которых сквозь нестерпимую муку пробиваются робкие ростки надежды: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду славить Его…

2

Каждый раз, произнеся эти слова, он непременно вспомнит тот странный день, когда начал писать свою Кантату. Странный день в городе Веймар случился задолго до Лейпцига. Вспомнит, потому что тот день явился как бы предтечей к его последнему вздоху. Именно тогда, да, именно тогда он впервые ощутил частичку смерти, которая жила в нем с момента рождения, но которая до переезда в Веймар не давала знать о себе, скрываясь где-то в бездонных глубинах его сознания.

Он вспомнит, как накануне того дня вернулся после вечерней мессы, уселся на кухне, сдвинув к затылку надоевший парик, уселся напротив жены и заявил, что ему чертовски хочется имбирных пряников. Мария Барбара покрутит пальцем у виска, что должно будет означать — имбирные пряники пекут на Рождество, а если, мой милый, ты соблаговолишь выглянуть в окно, то увидишь, как это тебе не покажется странным, не снежную метель, а самую настоящую середину лета.

Иоганн Себастьян не станет выглядывать в окно, он посмотрит на свою супругу с тем выражением лица, каким обычно приступал к сочинению новой музыки. Только на сей раз вместо музыки он вознамерится сочинить имбирные пряники. И первую скрипку во всей этой истории предстояло сыграть его дражайшей супруге. И вообще Марии Барбаре пусть за время недолгого еще замужества, но все-таки полагалось уяснить — если Себастьян что-либо вобьет себе в голову, гораздо легче согласиться, чем перечить. Да, именно так, черт возьми, потому что он всегда найдет тысячу и один довод в пользу своей очередной прихоти.

И Мария Барбара сдастся. Ну что ж — пряники так пряники. Правда, у нее на такой случай тоже припасено кое-что. А когда это «кое-что» веселыми чертиками проглядывало в ее глазах, отмахнуться от них было уже невозможно. Мария Барбара знала, что если, Господи помилуй, исполнить очередную прихоть Себастьяна и одновременно с этим, как бы невзначай, напомнить о своем желании, о котором она твердила этому упрямцу уже неоднократно, то дело может выгореть практически наверняка. И она сказала: о’кей, милый (или как там в ХVIII веке выражались в подобном случае). А потом добавила: но только завтра ты на целый день забываешь про свои ноты, и мы вместе с пивом, остатками бараньей ноги и, конечно, с имбирными пряниками отправляемся на берег реки Ильм. А когда он вопросительно округлит глаза и в недоумении приподнимет брови (как-то он рассказал, что научился этому у отца, который таким образом выражал свое отношение ко всяким неприятным просьбам), она скажет, словно продолжая начатый разговор: потому что уже середина лета, а я кроме лавок булочника и мясника, двух этажей нашего маленького дома, крепостной часовни, где ты на самой верхотуре целыми днями сидишь за органом, да еще, пожалуй, чернильницы с гусиными перьями, которыми постоянно переписываю твои опусы, никаких других красот, окружающих славный город Веймар, посмотреть так и не успела.

Хотя, может быть, про «славный город» она выразится как-то иначе — уж очень ей не хотелось переезжать сюда из уютного Мюльхаузена. К тому же правящий здесь герцог (прислуга сплетничала, что у него чересчур большие уши, из которых кустиками торчат седые волосы) не вызвал у нее никаких верноподданнических чувств. И хотя жалованье Себастьяна было на десяток талеров выше, чем раньше, Мария Барбара, когда мимо их окон проезжал экипаж сиятельного Вильгельма-Эрнста, не упускала момента, чтобы скорчить на своем миленьком личике смешную гримасу и обозвать пожилого господина замшелой скрягой. Если Себастьян был рядом, он сурово грозил ей пальцем или даже шлепал пониже спины, а потом оба прыскали от смеха. Что-что — а похохотать, да еще вместе, или, как говорил Себастьян, наперегонки, это было святое.

3

В общем — имбирные пряники.

Мария Барбара спустилась в подвал, разыскала в одной из корзинок припасенный на зиму имбирный корень, а когда вернулась на кухню, Себастьяна там уже не было. Она заглянула в соседнюю комнату — никого. Поднялась на второй этаж, толкнула дверь спальни и может быть даже всплеснула руками. Себастьян без парика и без рубашки сидел на постели, дул в большой палец правой руки, словно трубил в рог, и смешно надувал при этом щеки. Конечно, он мог спросить как обычно: угадай, что это за музыка? А мог ничего не спрашивать, потому что Мария Барбара наверняка не ответила бы. Она просто вошла и плотно прикрыла за собой дверь.

Когда Себастьян уснул, привычно повернувшись на бок и засунув руку под подушку, она оделась, тихо спустилась на кухню, замесила тесто и мелко-мелко натерла имбирный корень.

Утром Себастьян почувствовал запах, который рос откуда-то снизу. Запах был ветвистый, похожий на рождественскую елку. Себастьян лежал на постели и не хотел открывать глаза. Он просто лежал и улыбался. А потом медленно встал и не спеша натянул на себя одежду, словно растягивая удовольствие перед тем как спуститься вниз и окунуться в самую глубину ароматных волн. Так бывало в детстве, когда живы еще были родители, и он знал, что ожидает его в утреннем тепле кухни, украшенной еловыми ветками.

В общем начало дня проходило в тональности «до мажор» (так он определил для себя), и по всей видимости день должен был прозвучать так же энергично, как приветственный взмах руки Марии Барбары, так же бодро, как чашка крепкого кофе с еще не остывшими после выпечки имбирными пряниками, так же весело, как сборы для их пикника на берегу реки Ильм с бесконечными как бы случайными касаниями друг друга и не только руками, но удивительным образом прикасались еще друг к другу их губы, хотя это вроде бы никакого отношения не имело ни к приготовлению бутербродов, ни к попытке закрыть бутыль из тяжелого зеленого стекла так плотно, чтобы ни одна капля пива не могла просочиться наружу.

4

Тот летний день, что так неожиданно случился в Веймаре, стал для Иоганна Себастьяна особенным, не похожим на множество других. Хотя, казалось бы, что такого из ряда вон выходящего могло таиться под безоблачным июньским небом, не считая, конечно, нелепого каприза, связанного с рождественскими пряниками. На полянах, сразу за городом, косили траву. Посреди реки покачивались в лодках рыбаки в самодельных соломенных шляпах. На противоположном берегу красили небольшую деревянную часовню. Ленивые стрекозы висели в неподвижном воздухе. Бабочки неожиданно обозначали себя, выпорхнув из буйно разросшейся зелени, чтобы также неожиданно в ней исчезнуть. И все это отдавало такой неправдоподобной гармонией, что было страшно каким-либо случайным движением или словом ее разрушить.

Себастьян слушал, как плескалась вода, натыкаясь на прибрежные коряги. Как переговаривались рыбаки, недовольные клевом. Слушал незатейливую песенку, которую пел маляр около часовенки на той стороне. Где-то неподалеку мычала корова, стреноженная лошадь хлопала себя хвостом, отгоняя мошкару, а настырная собачонка заливалась лаем, приветствуя или, быть может, осуждая каждый такой взмах. Себастьян впитывал эти звуки и вместе с ними нарастало внутри него какое-то незнакомое раннее чувство. Это чувство странным образом соединило в себе приступ оглушительного счастья и одновременно такую невесть откуда взявшуюся тоску, что под ее воздействием сердце замирало, сдавленное невидимыми тисками. Ему необходимо было разобраться в том, что так неожиданно нахлынуло на него, разобраться, отчего так опечалилась его душа в то время как зрение и слух радовались всему, что дарил летний полдень неподалеку от крепостных построек города Веймара.

Для того, чтобы как-то совладать с этими странными ощущениями, понять во имя чего — в наказание или в награду — они были ему даны, лучшего места, чем берег реки Ильм в тот день, наверное, не существовало. В это время, именно в это время, не раньше и не позже, начинали здесь свое недолгое колдовство белоснежные цветки жасмина. Того самого жасмина, который Себастьян полюбил с детства, когда казалось, что обтекающий его густой аромат нес на своих волнах звучание таинственного оркестра, наплывавшее из каких-то неведомых ему глубин.

На этот раз музыки не было. Но от благоухания, издаваемого множеством кустов, теснящихся вокруг, у него начала кружиться голова, а тело стало наполняться такой легкостью, словно обретало странную невесомость. Странную, потому что эта невесомость существовала уже в каком-то ином пространстве, не связанном напрямую с тем реальным, в котором он держал за руку Марию Барбару, и в котором они оба лежали на старом лоскутном одеяле, расстеленном под разросшимся кленом, а сквозь его зеленые ветки смотрело на них небо.

А еще Себастьян ощутил, как в этом ином пространстве, в которое он постепенно начал проникать, происходило нечто необычное, никак не связанное с его прежним опытом. В этом пространстве он уже не чувствовал себя Иоганном Себастьяном Бахом, органистом при дворе Веймарского герцога. Он превратился в прохладную воду, текущую вдоль пологих берегов, в птицу, перелетавшую с кроны на крону коренастых деревьев, выстроившихся вдоль реки, и этими деревьями он тоже был, каждым деревом по отдельности и всеми сразу, как был белоснежным цветком жасмина и одновременно курчавой зеленью всех его разросшихся кустов.

Он продвигался в этом пространстве все дальше и дальше, а когда прекратились звуки, долетавшие извне, Себастьян внезапно осознал, что здесь он не один, что все это время кто-то — неразличимо существующий рядом — наблюдает за ним, ни на мгновение не выпуская из вида. А еще он почувствовал, что чем глубже затягивает его в себя это пространство, тем все больше сгущается окружавшая его тишина. Она становилась такой плотной, что ее уже приходилось раздвигать руками, и в этом сгустившемся безмолвии таилось предчувствие чего-то непоправимого, навсегда отрезающего его от прежнего мира. И Себастьян внезапно понял — это была смерть, вернее предчувствие смерти.

Ужас, охвативший его, сковал движение. Он словно наткнулся на преграду из безразличных ко всему серых валунов, остановился перед ними, а остановившись, начал мелеть, обнажать свое дно, зарастать болотистым мхом, в котором вязла, не умея выбраться, та самая птица, что раньше ласкала воздух своими трепетными прикосновениями. И даже прибрежные деревья, которые тоже составляли частичку его «я», скинули вдруг свои листья, сгорбились, почернели и стали превращаться в искривленные коряги, покрытые наростами чешуйчатого лишайника.

А тот, невидимый, чье присутствие он ощущал постоянно, был совсем рядом и, казалось, ждал момента, когда Себастьян либо склонит голову перед давившей на него глыбой абсолютного безмолвия, либо, наоборот, попытается расколоть его монолит звучанием неких фраз, способных вспыхнуть как молнии, а затем продолжиться долгими раскатами грома.

5

Трубка и табак — вот что сейчас требовалось Себастьяну. Длинная глиняная трубка, набитая табаком, трубка, лежащая в особом шкафчике рядом с листами, на которых Мария Барбара чертила нотоносцы. Эту трубку Себастьян обычно выкуривал перед тем как музыку, звучавшую в нем, превратить в нотную вязь, а витавший вокруг запах крепкого табака был своеобразным фимиамом — так ему казалось, — фимиамом, который мог защитить эту вязь от воздействия времени, точно также как сам табак, разложенный Марией Барбарой между платьями, рубашками и камзолами спасал одежду от воздействия жадной до нее мелкой, прожорливой нечисти.

Да, трубка и табак, вот что могло спасти его, а потом сразу клавесин или орган, потому что он уже понял, как взорвать эту монолитную тишину, понял в какой тональности и в каком темпе должны прозвучать фразы, обращенные к тому, кто был растворен в абсолютном безмолвии, а затем услышать его ответ, каким бы ужасным он ни оказался.

По крайней мере, первая нота уже клокотала в нем, вырываясь наружу.

6

— Почему ты кричишь?

Себастьян открыл глаза. Над ним склонилось улыбающееся лицо Марии Барбары.

— Это не я, — сказал Себастьян, ощупывая руками шероховатую поверхность лоскутного одеяла, словно проверяя на прочность ту прежнюю реальность, в которой он снова оказался.

— А кто же тогда? — Мария Барбара все еще приветливо улыбалась, ожидая от Себастьяна очередной шутки.

— Это кричала тишина, — сказал Себастьян.

— Тишина? — недоверчиво переспросила Мария Барбара.

— Да, — подтвердил он, — так бывает, поверь.

— А, — сказала Мария Барбара и на всякий случай отодвинула подальше от него плетенную корзинку, в которой уже не было ни холодной баранины, ни имбирных пряников, зато бутыль из зеленого стекла хранила в своем полумраке десяток-другой глотков крепкого свежесваренного пива.

7

А потом наступил вечер. И как всегда, в их дом постучался, конечно, герр Франк. Заломо Франк — так представился он чете Бах в день их приезда в город Веймар, и между собой они практически сразу стали называть его «господин Залома — парик, как солома». Хорошо, что герр Франк не знал об их шутке. Парики были его слабое место. Он менял их три раза в день: утром — черный, днем — цвета конского каштана, а вечером — пепельно-белый. Более того, к моменту появления в Веймаре молодого органиста с его симпатичной женушкой он, следуя парижской моде, вообще перешел на нечто невообразимое: вместо пышного начеса на его голове красовалась тонкая волосяная нашлепка, а спускающиеся от нее короткие букли едва прикрывали торчащие из-под них уши.

Все это было, как говорится, не по чину, но сиятельный герцог, у которого Заломо Франк служил начальником консистории, а, следовательно, вел всю необходимую канцелярию, смотрел на причуды своего подданного сквозь пальцы, как бы поощряя нелепые парики, обтягивающий кафтан, панталоны, застегивающиеся под коленом на блестящую пуговицу, и даже остроносые туфли на больших, опять же по парижской моде, красных каблуках. Очевидно, сиятельный герцог считал, что в их Веймарском захолустье должен быть хотя бы один яркий персонаж. А раз так, то почему бы не позволить этот небольшой каприз господину Франку, тем более что начальник консистории причислял себя к бессмертному ордену поэтов, а кому еще, как не этим странным людям, выделяться среди однообразной массы чиновников.

Впрочем, назвать Заломо Франка «яркий персонаж» — в этом была, пожалуй, некоторая натяжка. За исключением париков и щегольских кафтанов герр Франк обладал небольшим ростом, сморщенным к своим пятидесяти годам личиком и выдающихся размеров носом, на котором время от времени подпрыгивали круглые очки.

Очки он надевал всякий раз, когда прогуливался по вечерам от своего холостяцкого жилья, на другой конец Веймара к уютному гнездышку семьи Бах. Термин «прогуливаться», подразумевающий вальяжную походку, был не совсем точен по отношению к вечернему променаду господина начальника консистории: герр Франк, скорее, летел к чете Бах, летел как на крыльях. И если очки и листки бумаги с очередным либретто предназначались для главы семейства, вернее, для создаваемой им музыки, то новомодные букли, кружевной воротник и манжеты тонкой льняной рубашки, выглядывающие из-под приталенного кафтана, надевались исключительно для Марии Барбары, к которой вдовствующий поэт был явно неравнодушен.

8

Иоганн Себастьян взял у господина в очках листки с либретто и отошел к окну. Солнце заходило, но оно все еще позволяло обойтись без свечей. Листков было несколько. Он уже научился узнавать по почерку, где был текст, сочиненный самим начальником консистории, а где строчки, взятые из Святого Писания. Свои собственные творения герр Франк выводил, выписывая по отдельности каждую букву и соединяя слова в безукоризненно ровные строчки, словно любуясь не только содержанием, но и тем, как сочиненное им смотрелось на бумаге. Канонические же тексты он записывал небрежно, как бы подчеркивая досадную необходимость присовокупить их к своему творению и то лишь для того, чтобы, не приведи Господь, не нарушить жесткие требования церковных канонов.

«Вздохи и слезы, печаль и тревога, колени дрожат, смерть у порога» — было выведено в самом начале первого листа, — «сердце теснится, не движется кровь, словно болезнь, тяжелая скорбь».

Судя по почерку эти слова принадлежали самому Заломо Франку.

— Надо же, — подумал Иоганн Себастьян. И сразу вспомнились серые валуны, почерневшие коряги, покрытые наростами лишайника, и давящая плотная тишина, из которой он пытался выбраться, оказавшись в странном пространстве на берегу реки Ильм.

Он оглянулся. Заломо Франк сидел за столом перед бокалом пива, сваренного накануне. Он пил маленькими осторожными глотками, опасаясь, чтобы янтарные капли не испачкали выписанный из Парижа кружевной воротник, и при этом не сводил глаз, увеличенных толстыми стеклами очков, с Марии Барбары, а та возилась с кухонной утварью и изо всех сил делала вид, что не замечает плотоядного взгляда.

Иоганн Себастьян усмехнулся, стал вчитываться в остальной текст и вдруг зацепился за строчки, которые были записаны как бы второпях и с достаточной долей небрежности: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду славить его…»

Сноска внизу обозначила источник — псалом Давида.

Иоганн Себастьян еще раз пробежал глазами по этой строчке: «Что унываешь ты, душа моя и что смущаешься?» Память услужливо возвратила запах жасмина, птицу, перелетающую с дерева на дерево, плеск воды у берега, песенку маляра на той стороне реки, мычание коровы, лай настырной собачонки и странное чувство, соединившее приступ оглушительного счастья и одновременно такую невесть откуда взявшуюся тоску, что под ее воздействием сердце замирало, сдавленное невидимыми тисками.

«Что унываешь ты душа моя…» — еще раз повторил он, прислушиваясь к звучанию этой фразы. Теперь оставалось только взять трубку, набить ее крепким табаком, достать из шкафчика, висящего над небольшим рабочим столом, чистые листы с нотным станом, расчерченным Марией Барбарой, и сверху крупным почерком вывести название: «Кантата № 21».

Он так и сделал, потом закрыл глаза и попытался воспроизвести музыкальные фразы, которые придумал, находясь в плену абсолютного безмолвия, фразы, которые должны были взорвать спрессованную тишину, фразы, которые позволили бы принять вызов того невидимого и всемогущего, кто неотступно наблюдал за ним все это время.

9

Отчего-то сразу все пошло не так, как ему хотелось бы. Бах долго сидел, безуспешно пытаясь пробраться в тот единственный уголок памяти, где музыка, возникшая на берегу реки Ильм, ждала своего часа, чтобы вырваться на волю. Иногда казалось, что наступал момент, когда он уже прикоснулся к ней, но едва Иоганн Себастьян пытался воспроизвести ее звучание на воображаемой клавиатуре, как пальцы наотрез отказывались подчиниться, а значит то, что он испытал летним днем в окрестностях города Веймара, требовало чего-то иного, не поддающегося пока ни осмыслению, ни интуитивному прозрению.

Иоганн Себастьян не любил эти состояния. Ему казалось, что в такие минуты отключалась не только память, не только слух, не только воображение. Неудачные потуги исторгнуть из себя то единственное, что жаждала его душа, отдавались болью в спине, теснили грудную клетку, тревожили резью, появлявшейся в глазах, и даже зубы вели себя так, будто на оголенные их нервы попеременно плескали то горячим глинтвейном, то холодной родниковой водой.

10

Поздно ночью, обессиленный бесплодными поисками Иоганн Себастьян взял свечу и тихо, стараясь не скрипеть ступенями, поднялся в спальню.

Небольшого, слегка колеблющегося огонька хватило, чтобы увидеть темную горку одеяла, которое из-за жары было сдвинуто в самый конец кровати, и спящую жену в тонкой шелковой рубашке — его подарок ко дню свадьбы. Жена лежала на спине так, что одна ее рука безвольно покоилась вдоль тела, другая, подражая привычке самого Иоганна Себастьяна, была упрятана под подушку и казалась неестественно вывернутой, хотя в этой неестественности был элемент какого-то высшего для нее удобства.

Взгляд его остановился вначале на розовой мочке уха с маленькой дырочкой, предназначенной для снятой на ночь сережки. От этой мочки он провел замысловатую линию вдоль щеки Марии Барбары, спустился по изящной высокой шее в ложбинку, из которой застенчиво выступала ключица, прошелся по овалу груди, высвободившейся из-под расстёгнутого ворота рубашки, и остановился на верхней точке набухшего и слегка пульсирующего соска. Не желая гасить свечу, он вставил ее в медный канделябр, прикрепленный около постели, и осторожно лег рядом.

Мария Барбара ни единым движением не дала понять, что ощутила его присутствие, а Иоганн Себастьян начал неожиданно прикидывать: скрипка или, может быть, флейта могла бы передать красоту спящей жены, красоту, которую он словно заново открывал для себя в этот странный и бесконечный веймарский день.

А потом Мария Барбара прошептала во сне какую-то неразборчивую фразу и, вынув руку из-под подушки, повернулась к нему лицом. Груди ее трогательно свесились набок, и Иоганн Себастьян испытал глубочайшее умиление, какое человек испытывает, глядя на младенца, доверчиво потянувшегося ему навстречу. И тогда он подумал, что в непроницаемом монолите тишины, взявшей его в тиски на берегу реки Ильм, он оказался почему-то один без Марии Барбары, без ее дыхания, без прикосновения ее рук, без ее взгляда, скрывающего в своих глубинах загадку, которая так тревожила его. А подумав об этом, внезапно понял, что в этот день испытал он не только предчувствие смерти, но еще и предчувствие разлуки, исчисляемой не днями и не годами даже, а той безумной разлуки, время которой не доступно счету.

Мысль о вечном, невосполнимом расставании обозначила себя так отчетливо и с такой болью, что он, обжигаясь, схватил свечу, бросился вниз и торопясь записал на листе, с расчерченным нотным станом, как она, эта боль, разрывающая в клочья его душу, зазвучит в уже возникающей из небытия Кантате. Он понял, что росток хрупкого женского голоса, пробившись сквозь растекающуюся лаву мужского хора, должен будет заполнить собой бесконечное пространство, в котором трудились пчелы, цвел жасмин и покачивалась на воде лодка, пространство, где ветер теребил верхушки деревьев, а лиловые облака перекатывали внутри себя бочки, наполненные громом, пространство, где гасли и зажигались звезды, и еще дальше, где за ними, за этими звездами, были уже иные миры, окутанные непроницаемой тайной.

И еще он понял, что в этом пространстве женский голос, точно такой же как у Марии Барбары, исторгнет в молитвенном смирении: «Что унываешь ты, душа моя, и что печалишься, уповай на Бога, ибо я буду славить его…» А поняв, он услышал, наконец, всю музыку своей Кантаты, музыку, в которой утренние поцелуи вступят в диалог с клавесином, ночная рубашка Марии Барбары вызовет к жизни таинственную мелодию гобоя, мужской хор вберет в себя выложенные из прочного кирпича стены крепостной часовни, а запах имбирных пряников проскользнет между смычком и струнами солирующей скрипки.

Иоганн Себастьян набил табаком длинную глиняную трубку, подошел к окну и прислушался к ночной тишине. Эта тишина была уже иной, нежели та, прежняя, пугающая его, — в этой тишине был воздух, было дыхание, было биение сердца, разгонявшего по артериям застоявшуюся кровь. Он зажег новую свечу, обмакнул перо в склянку с чернилами и продолжил работу.

11

Через сорок лет под шум дождя, обрушившегося на Лейпциг, ослепший, лишенный движения Иоганн Себастьян Бах вспомнит эту ночь в городе Веймаре и мысленно погасит, наконец, свечу, что до утра горела тогда над его столом на первом этаже небольшого дома, пожалованного молодой чете сиятельным герцогом.

А едва он сделает это, как тотчас же вострубит ангел в свою серебряную трубу. И долго будет звучать первая нота мелодии. Так долго, что на чистом небе появятся кучерявые облака, и солнце окрасит их розовым цветом. А на одном из облаков появится грузный слепой старик со щеками, покрытыми седой неряшливой щетиной. Он будет вслушиваться в эту первую ноту, улыбаться ей, хмуриться, отгонять рукой, как назойливую муху. А нота продолжит звучать, и будет она первой, из которой появится затем Кантата № 21.

А потом исчезнет ангел и исчезнут облака. А старик будет выглядывать из какого-то дальнего уголка вечности, и сердито жевать губы, и зевать, и чесать свою волосатую грудь. И Кантата подчинится всем этим движениям, потому что так он начнет свою долгую беседу с Богом, а пространство, выбранное для этой беседы, будет благоухать свежеиспеченными имбирными пряниками точно такими же, какие испекла однажды Мария Барбара перед тем как отправиться на берег реки Ильм, туда, где сквозь кусты жасмина едва просматривалась крепостная часовня с небольшим органом, клавиши которого в тот странный июньский день так никто и не потревожил.