Константин Матросов о Георге Гейме:

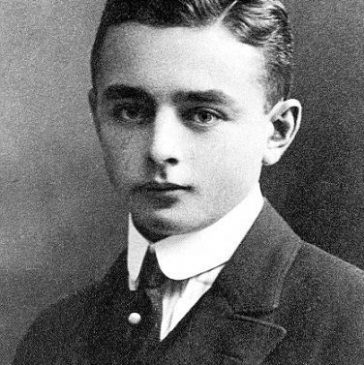

Георг Гейм (1887–1912) известен русскому читателю как немецкий поэт-экспрессионист.

При жизни Гейма вышла всего одна книга стихов – «Вечный день» (1911). Еще две вышли после смерти.

В начале 1912 года Георг Гейм, катаясь на коньках со своим другом – Эрнстом Бальке – на реке Хафель провалился под лёд и погиб. Однако за 24 года жизни он сделал достаточно, чтобы навсегда остаться в мировой литературе.

Только поэтом Гейм не был – он писал прозу и драмы. О драмах судить не берусь – они были началам творчества, поэтому, вероятнее всего, были «незрелыми», а вот проза у Гейма получалась весьма примечательной.

К сожалению, много написать он не успел: 7 рассказов, которые составили посмертный сборник «Вор» и 14 черновиков. В прозе Георга Гейма проявляются лучшие черты, присущие и его поэзии: яркая образность, почти всегда – мистические мотивы.

В легендарной экспрессионистской антологии «Сумерки человечества» стихи Гейма занимают необычное место. В отличие от своих коллег, Гейм пишет очень классические по форме стихи (у него довольно много сонетов) – почти всё написано пятистопным ямбом с перекрёстно рифмованными катренами, рифма классически точная, а вот содержание новое, хоть и основанное на мистических стихотворениях Бодлера и Рембо («Офелия» и др. стихотворения). Насыщенность циклопическими мистическими образами, предметность в виду большого количества существительных, описательность, и заимствование с последующим трансформированием классических образов из искусства прошлого неожиданно роднит Гейма с картинами польского художника Ждислава Бекшински, творившего несколькими десятилетиями позже.

В рассказах виден интерес к определённым темам, которые поэт затрагивал и в стихах: Французская революция, безумие, корабли, чума.

«Джонатан» – рассказ о больнице. Тематика для Гейма типичная («Госпиталь для больных лихорадкой», «Глухие» и ряд других стихотворений). «После полудня» – необычный рассказ для Георга Гейма. Образность там геймовская, а вот тематика лишена «хоррорности».

В отличие от примерно в те же годы написанных романтических новелл, например, на русском, происходящее в которых можно расценивать двояко – и как мистику, и как рационально объяснимое безумие, либо суеверия – прозу Гейма воспринимать как реализм вряд ли получится: за многими мистическими происшествиями никто из действующих героев не наблюдает (как за смертью в рассказе «Джонатан»), они показаны как объективно происходящее.

Стихи Гейма переводились на русский многажды, хоть полное собрание сочинений ещё и ждёт своего часа (и вполне заслуживает право на существование). Проза почти не публиковалась.

Константин Матросов о себе:

Константин Матросов о себе:

Константин Викторович Матросов. Родился в 1987 году в городе Нерехта Костромской области. Учился в КГУ им. Некрасова на филологическом факультете (отделение «литература»), ушёл с 3 курса. Несколько лет ходил на «Литературную пятницу» к поэту Ивану Евгеньевичу Волкову, пишу стихи, перевожу (по большей части из Георга Гейма). Участник форума «Век перевода». Лонг-лист «Лицея» 2018, Шорт-лист Волошинского конкурса 2018 в поэтических номинациях. Публиковался в журнале «Интерпоэзия», поэтическом альманахе «45-я параллель», «Новой реальности», «Homo Legens» и других журналах. Победитель конкурса «Музыка перевода» в номинации «Лучший перевод с немецкого языка». Мои переводы можно найти на сайте «Общества Георга Гейма» и в ЖЗ.

Создатель литературных пабликов «Ли́ца необщего выражения» и «Стихи ужасов».

Работал грузчиком и пастухом.

Джонатан

Уже третий день маленький Джонатан лежал в страшном одиночестве своей больничной палаты. Уже третий день, и часы шли всё медленнее и медленнее. Закрывая глаза, он слышал, как они стекают по стенам, словно неспешные капли, падающие с потолка в тёмном подвале.

Обе ноги были втиснуты в толстые шины, он едва мог пошевелиться, и когда боль в сломанных коленях медленно всползала выше, не было никого рядом: ни крепкого плеча, ни ласковой руки, ни утешительного слова. Когда он звонком вызывал сестру, она входила — сердитая, нерасторопная, брюзгливая. Едва заслышав жалобы на боль, она обрывала это «напрасное нытьё». «Сколько можно бегать сюда по сто раз за час», — говорила она, захлопывая за собой дверь.

И он снова оставался один, снова покинут, предоставлен своим мучениям, потерянный часовой, к которому со всех сторон — снизу, сверху, из стен — страдания протягивали свои белые дрожащие пальцы.

Тьма раннего осеннего вечера ползла по голым окнам в жалкую палату, становилось всё темнее и темнее. Маленький Джонатан лежал на большой белой подушке, уже совсем не двигаясь. Кровать, казалось, несла его в адском потоке, чей вечный холод стекал в вечное оцепенение затерянной пустоты.

Дверь открылась, и из смежной палаты вошла медсестра с лампой. Пока дверь была открыта, он взглянул в проём. Ещё в полдень соседняя палата была пуста. Там стояла такая же холодная и большая кровать, как и его собственная, ещё пустая, широко распахнутая, словно рот, отворенный в ожидании следующего пациента. Теперь кровать уже не пустовала. Он увидел бледную голову, лежащую на подушке. Насколько он мог видеть в моргании тусклой лампы, это была девушка. Такая же пациентка, как и он, сестра по несчастью, кто-то, за кого он мог удержаться, кто-то вроде него — тоже выброшенный из сада жизни. Ответит ли она ему? Чем она больна?

Она тоже увидела его. Их взгляды встретились на краткий миг, как бы приветствуя друг друга. И, как нежные крылья маленькой птицы, его сердце задрожало в этот миг в новой смутной надежде.

Внезапно в коридоре трижды раздался резкий, как приказ, звонок. Сестра бросилась на сигнал и закрыла за собой дверь в соседнюю палату.

Звонок оповещал об опасности, возможно, кто-то был близок к смерти. Джонатану уже приходилось слышать этот звук, и он дрожал от мысли, что сейчас кто-то может умирать в этой душной атмосфере. Ах, зачем умирать здесь, где смерть сидит на каждой кровати, здесь, где жизнь каждого ничего не стоит, здесь, где каждая мысль была заражена умиранием, где не было иллюзий, где всё было голым, ледяным и безжалостным. Воистину осуждённому на казнь было лучше, потому что его агония длилась всего лишь день, и смерть была ясно видна ему, тогда как они со дня поступления были брошены в эти палаты, в жертву одиночеству, тьме, осенним вечерам, зиме, смерти, вечному аду.

Им предписано было лежать в своих кроватях, отдаваться телесной муке, пока с их живой плоти сдирают кожу. И словно в насмешку над страданиями больных, чтобы их бессилие всегда было у них перед глазами, умирающий Христос висел на большом кресте у изголовья каждой постели. Бедный Христос, что лишь скорбно пожал плечами в ответ на просьбу евреев явить чудо: если ты Христос — сойди с креста. От его измученных глаз, которые видели в этих койках бесчисленное количество умирающих, от его болезненно искажённого рта, который дышал миазмами гниющих ран, от этого разбойника на кресте исходило чудовищное бессилие, подавлявшее в душах больных всё, что ещё не было тронуто отчаянием и смертью.

Неожиданно дверь в смежную комнату приоткрылась. Видимо, она была неплотно прикрыта.

Джонатан вновь взглянул на бледное лицо соседки, о которой почти забыл, погружен в мысли о смерти.

Дверь оставалась открытой. Больная тоже посмотрела на Джонатана, он почувствовал это сквозь сумерки. И в это краткое мгновение они молча поприветствовали друг друга, увидели друг друга, узнали, сроднились, словно двое потерпевших кораблекрушение, тянущихся друг к другу в безбрежном океане.

«Я слышала, как вы сильно стонете днём, вам очень больно? Из-за чего вы здесь»? — услышал он мягкий голос, который от болезни казался чистым и лёгким.

«Да, это ужасно», — сказал Джонатан.

«Так что с вами? Почему вас сюда привезли?» — повторила она вопрос.

И он дрожащим от боли голосом рассказал свою историю.

Пять лет назад он покинул Гамбург и пустился в плавание в восточную Азию в должности машиниста. Он дрейфовал в восточных водах, всегда внизу при своем котле, в кипящей жаре тропиков. Затем отправился на юг на коралловом судне, а потом года два занимался контрабандой опиума в мешках из-под маиса. На этом сделал большие деньги. Джонатан уже хотел вернуться домой, но его ограбили. Пришлось сидеть без гроша в Шанхае, но с помощью консульства удалось завербоваться на судно до Гамбурга, гружёное рисом. Маршрут корабля огибал Африку, чтобы избежать дорогого пути через Суэцкий канал.

В Монровии, в этой страшной малярийной Либерии, они грузили уголь в течение трёх дней. На третьи сутки в полдень он упал в котельной. Очнулся уже в больнице Монровии посреди сотен грязных негров. Скорее мёртвый, чем живой, он лежал там четыре недели, терзаемый чёрной лихорадкой. О что ему пришлось пережить в душной жаре июля, сжигающей вены, когда огонь колотился в мозгу железным молотком!

Но, несмотря на грязь, вонючих негров, жару и лихорадку, ему было лучше, чем здесь. Потому что больные там никогда не были одни, они всегда могли поговорить друг с другом.

«В разгар лихорадки негры пели свои песни, танцевали на кроватях. И когда кто-то умирал, он вскакивал, как будто крутящаяся воронкой лихорадка пыталась забросить больного в небо навсегда.

Видите ли, я лежу сейчас в карантине, потому что врачи думают, что я могу заразить других своей малярией, врачи в Европе так осторожны, мне кажется, они должны больше заботиться о пациентах. В Либерии больных не запирают, как преступников, в этом ужасном одиночестве.

Мои ноги заживали бы гораздо лучше, если бы я не был так одинок. Одиночество — хуже смерти. Прошлой ночью я проснулся в три часа. И я лежал, как собака, в темноте, глядя в одну точку перед собой».

«А можно узнать, что с случилось с вашими ногами? — спросила она Джонатана, — Расскажите, что было дальше».

И он повиновался.

Выздоровев, он отправился в либерийские джунгли с французским доктором, который хотел найти орхидею, растущую только в верховьях Нигера. Путники шли через джунгли два месяца, мимо ручьёв, полных аллигаторов, по гигантским болотам, над которыми москиты роились по вечерам так плотно, что одним движением руки можно было поймать хоть тысячу.

Мысль об огромных трясинах, сливающихся на закате с девственным лесом, вечный шум древесных крон этих бесконечных джунглей, экзотические имена чужих народов, покрытые тайной, загадки и приключения затерянных чащ, все эти странные картины наполняли сердце слушательницы восхищением, перемещая в какую-то необычайную атмосферу больного, лежавшего в палате напротив, маленького машиниста в жалкой постели мрачной гамбургской больницы.

Когда он умолк, она попросила продолжить рассказ.

И он рассказал ей конец истории о том, как попал сюда, как оказался вместе с ней в пуританской нищете этих комнат, поблизости от неё, где ему открылось широкое небо любви, наполнившее его сердце смутным блаженством.

У Лагоса они вновь выбрались из джунглей. Он направился домой, и всё было хорошо до самого Куксхафена. В тот день Джонатан хотел по железному трапу пройти над котлом, когда корабль содрогнулся от внезапного порыва ветра. Он лишился равновесия и лестница рухнула прямо в машинное отделение. Поршневым шатуном ему раздробило обе ноги.

«Это ужасно, это чудовищно», — сказала его слушательница, привстав на локте. Теперь он мог хорошо рассмотреть её. Лампа освещала профиль девушки. Её бледность, казалось, горела в темноте, как лик святого в тёмной церкви.

«Если смогу встать, я приду к вам. Могу ли я иногда навещать вас»?

«Приходите, приходите, — сказал он, — вы первый человек, который сказал мне тут доброе слово, знаете ли, когда я вас вижу, это помогает мне больше, чем все врачи, но сможете ли вы так быстро встать, почему вы здесь, в больнице»?

Она ответила, что перенесла операцию по удалению аппендикса и должна пробыть здесь ещё две недели.

«Тогда, быть может, мы будем чаще беседовать»? — спросил маленький Джонатан. «Мы можем разговаривать чаще»?

«О, непременно! Я попрошу доктора, я попрошу сестру оставлять утром открытой дверь хотя бы на время».

Он слушал её и не верил своим ушам. Из его палаты вдруг исчез ужас.

«Спасибо вам». Некоторое время они лежали неподвижно. Джонатан смотрел на её лицо, не отрываясь. В эти молчаливые минуты его любовь стала глубже, она влилась ему в кровь, она окутала его мысли счастливыми фантазиями: он видел широкий луг около золотого леса, летний день, неторопливый летний день, благословенный день. Солнце стояло высоко, и они шли рука об руку во ржи, неспешно роняя слова любви друг другу.

Дверь отворилась, вошли два врача и две медсестры.

«Здесь только что разговаривали, — сказал один из врачей другому, — Так не пойдет, это недопустимо. Нужно соблюдать больничный распорядок. Вам нужен покой, понимаете? А вы, сестра, чтобы впредь дверь не оставляли открытой! Больным нужен покой, и сами они должны быть в покое». Врач подошёл и сам закрыл дверь между палатами.

Затем он осмотрел ноги Джонатана, сменил повязки и сказал: «Через три месяца вы, возможно, вновь сможете ходить, если всё будет хорошо. Хотя у меня есть сомнения. Должно пройти время, необходимое для адаптации, вы должны привыкнуть к мысли, что станете калекой. Я оставлю здесь сестру, которая позаботится о вас».

Врач натянул одеяло на пациента, пожелал ему спокойной ночи и исчез вместе со своей свитой.

Джонатан лежал на подушке оглушённый, как будто кто-то одним рывком вырвал сердце из его груди. Дверь была закрыта. Он больше не сможет разговаривать с ней, больше не увидит её. Это были всего несколько минут, которые никогда не вернутся. Скоро её выпишут. Через две недели по соседству положат какого-нибудь торговца селедкой или старую бабку. Возможно, однажды она захочет вернуться, но её не пустят к нему. Да и что он о себе возомнил, жалкий калека, безногий? Врач только что сказал, что он останется инвалидом. И Джонатан погрузился в отчаяние. Он лежал неподвижно.

Боль вернулась. Он сжал зубы, чтобы не закричать. Слёзы, горячие, как огонь, заполнили его глаза.

Всё тело свела судорога. Ладони стали мёрзнуть. Джонатан почувствовал, что лихорадка вернулась. Он хотел окликнуть девушку по имени, но вдруг понял, что не знает его. И это внезапное осознание толкнуло его в бездну. Не знает даже имени! Он хотел произнести «милостивая фройляйн» или что-то в этом роде, но сев на кровати, увидел перед собой жёлтое лицо сиделки, за сотни ночных дежурств ставшее тупым и унылым.

Он же был не один, и совсем забыл об этом. Его опекала эта сестра, этот сатана, этот старый ссохшийся дьявол, от которого он зависел, который мог им командовать. И он упал обратно на подушку.

Теперь его никто не спасёт, никто не спасёт… А на стене висел Христос, этот несчастный улыбающийся мямля. Он, судя по всему, не очень-то страдал, Джонатану казалось, что распятый бог радовался его агонии, его улыбка была странной, злобной, напоминающей похоть. Джонатан закрыл глаза, он был побеждён.

Лихорадка охватила его с новой силой. Когда его трясло, перед ним возникало лицо соседки, как вечерняя звезда в пустом небе, белое, далёкое, как лицо мертвеца.

К полуночи он забылся сном. Это был тот страшный сон, когда болезнь и отчаяние ввергают тебя в оцепенение, исчерпав арсенал своих пыток.

Проспал почти два часа. Когда проснулся, боль в бёдрах была столь нестерпимой, что он чуть не потерял сознание. Изо всех сил вцепился в железную кровать. Джонатану казалось, что кто-то раздирает ему ноги раскалёнными зубами, и он закричал одним из тех длинных пронзительных криков, которые будят всех спящих вокруг в больнице и сдавливают сердце каждого невыносимым ужасом.

Он приподнялся на кровати, держась на руках, и затаил дыхание от боли, а затем, а затем он взревел во всю глотку «уууааа»!!!

Словно смерть промчалась над больницей. Она встала высоко на крыше, и под её костлявыми ногами поднимались в кроватях больные в белых рубашках, в мутном свете ламп похожие на призраков. Ужас пролетел громадной белой птицей по лестницам и палатам. Повсюду раздавался дикий рёв, спящие пробудились, ужасное эхо отозвалось среди больных раком, едва смогших уснуть и теперь разбуженных. Гной вновь потёк в их кишках. Эхо блуждало среди проклятых с гниющими костями, среди больных с чудовищными саркомами, растущими на головах, пожирающими их плоть, разъедающими ноздри, обгладывающими губы, просверливающими воронки в центре того, что раньше было лицом.

Эти душераздирающие вопли ходили вверх и вниз по этажам по указанию невидимого дирижёра. Иногда случалась краткая пауза, искусно вставленная в эту адскую оперу, и вдруг в тёмном углу опухолью вновь вырастал новый крик и порождал другие крики, дрожащие, длинные, тонкие «яяииии», сплетающиеся в единый шабаш смерти, парящий, как голос священника над пением церковного хора.

Все врачи были на ногах и бегали, как ошпаренные, туда-сюда между коек, в которых красные опухшие головы пациентов застряли, как огромные свёклы на осеннем поле. Медсёстры носились в хрустящих белых фартуках с большим шприцами морфина, с дозами опиума, словно министранты на каком-то странном богослужении.

Всюду больных успокаивали, кололи инъекции морфина и кокаина, давали снотворное, пытаясь утихомирить хаос. Вся больница наполнилась светом, и боль пациентов, казалось, угасала от этого избыточного освещения. Рёв медленно сходил на нет, и всеобщий гвалт закончился тихими рыданиями, сном и унылым смирением.

Джонатан упал в глухом беспамятстве. Боль прошла, и наконец его сдавила апатия.

Но едва мука отпустила, ноги начали набухать, как два толстых трупа, раздувающихся на жаре. В течение получаса его колени стали похожи на две детских головы, ноги почернели и стали тверды, как камень.

Доктор, вошедший на рассвете в палату, увидел, что одеяло поднято и из-под него видны громадные отёки. Он приказал снять бинты и взглянул на разлагающиеся ноги, затем трижды позвонил в колокольчик, и через несколько минут в помещение ввезли инвалидное кресло. Несколько человек посадили в него пациента. Они вывезли больного, и палата примерно с полчаса оставалась пустой.

Затем кресло привезли обратно. На нем лежал маленький Джонатан, бледный, с разодранными глазами, ставший вдвое меньше. Там, где раньше были его ноги, теперь был кровавый комок белых полотенец, из которого его тело вырастало, словно плоть экзотического бога из чашечки цветка. Санитары положили его в постель и ушли.

Какое-то время он был совсем один, и случилось так, что за эти пару минут он вновь увидел свою знакомую из соседней палаты.

Вновь дверь отворилась, вновь он увидел белое лицо. Но оно показалось совсем чужим, он совсем не мог его вспомнить. Сколько прошло с тех, как он с ней разговаривал?

Она спросила его, как он.

Он не дал ответа, он не слышал вопроса, лишь судорожно попытался как можно выше натянуть простыню на перевязанные обрубки ног. Ей нельзя увидеть, что ниже колен у него теперь дыра, что всё кончено. Это стыдно. Стыд — единственное чувство, что у него еще осталось.

Юная девушка повторила вопрос. Не получив ответа, она отвернулась.

Пришла сестра, молча закрыла дверь и села с рукоделием на кровать. Джонатан погрузился в беспокойную дрёму, одурманенный анестезией.

Вдруг ему показалось, что обои на стенах стали двигаться. Они слегка дрожали, как будто кто-то пытался разодрать их с той стороны. И вот в какой-то миг складки разорвались там, внизу, возле пола. Словно полчища крыс, хлынули оттуда толпы крошечных человечков, наполняя собой палату. Джонатан удивился, как такое количество лилипутов могло поместиться за обоями. Он стал громко проклинать беспорядок в больнице. Хотел пожаловаться сиделке, но только думал ей помахать, как она исчезла. Тут уже исчезли и обои, и даже сами стены.

Он лежал в огромном зале, стены которого удалялись всё дальше, пока не исчезли за свинцовым горизонтом. Всё это громадное пустынное пространство было заполнено маленькими человечками, чьи большие головы качались на тонких шеях, как гигантские васильки на хрупких стеблях. Хоть многие стояли рядом с ним, Джонатан не мог разглядеть лиц. Когда он пытался вглядеться в их черты, лица размывались и превращались в его глазах в танцующие синие пятна. Он спрашивал, сколько им лет, но не слышал собственного голоса. И вдруг к нему пришла мысль: ты оглох, ты больше не можешь слышать.

Лилипуты стали вращаться перед его глазами, вскидывая и опуская руки, толпа медленно двигалась. Справа-налево, справа-налево — жужжало в его черепной коробке. Толпа вращалась всё быстрее и быстрее. Ему казалось, что он сидит на большом стальном крутящемся столе, который двигается всё стремительнее, стремительнее и стремительнее. У него началось головокружение, он хотел сдержаться, но это не помогло: его начало рвать.

Внезапно стало тихо, стало пусто, всё прошло. Он лежал один, совсем голый, в огромном поле на чем-то вроде носилок.

Было очень холодно, собиралась буря, в небе появилось чёрное облако, похожее на колоссальный корабль с чёрными вздувшимися парусами.

Вдали, на краю неба стоял человек, обёрнутый в серую ветошь, и хотя он находился на большом расстоянии, Джонатан точно знал, кто это такой. Он был лыс, глаза его были глубоко посажены. Или у него вообще не было глаз?

На другой стороне неба он заметил женщину или молодую девушку. Ему показалось, что он её уже видел, но когда-то давно. Вдруг обе фигуры, как по команде, стали махать ему длинными мятыми рукавами, и Джонатан не знал, кому из них повиноваться. Когда девушка поняла, что он не собирается вставать с носилок, она повернулась и стала уходить. И он ещё долго видел её фигуру, удаляющуюся сквозь небо, расчерченное белыми полосами.

Наконец, совсем вдали она еще раз остановилась, обернулась и вновь помахала ему рукой. Но Джонатан не мог встать, он знал, что тот, стоящий за ним — со страшным черепом — не позволит этого. И девушка исчезла в одиноком небе. А человек позади махал ему всё настойчивее, грозя костлявым кулаком. Тогда он сполз со своих носилок и потащился по полям, по пустошам, а призрак всё летел и летел перед ним – всё дальше во мрак, в ужасающий мрак.

После полудня

История из жизни маленького мальчика

Улица казалась ему длинной линией, люди, проходившие мимо – раздувшимися белыми куклами. Что они знали о его блаженстве? Он спросил её: «Могу ли я вас поцеловать»? Маленький мальчик – он прижал свои губы к её губам и поцеловал их. Этот поцелуй прожёг сердце до самого дна великим чистым пламенем, которое спасло, осчастливило, возвысило его. О боги, он чувствовал, что кружится в танце с наивысшим счастьем! Небо раскинулось вверху широкой голубой дорогой, свет двигался на запад огненной колесницей, и дома, казалось, в ответ полыхали пожаром.

Мальчику казалось, что до этого он никогда и не жил; он парил, как птица, вечно погружённая в воздух, безгранично свободная, безгранично счастливая, безгранично одинокая.

Незримая диадема блаженства лежала на детском угловатом лбу и освещала его, как освещают скальпельные надрезы молний ночной пейзаж.

«О боги! Меня любят, меня любят, меня любит кто-то, кроме меня самого»! Мальчик пошёл быстрее, затем побежал, будто бы спокойное размеренное передвижение было слишком медленным для той бури, что клокотала в его сердце. Пробежав по улице к берегу, он сел у моря.

«О море, море!» – он рассказал морю о своих чувствах коротким криком, трепетным шёпотом, головокружительным молчанием. И море поняло и выслушало, море, на синих неистовых просторах которого столько тысячелетий штормы радости и мучений повторялись раз за разом, как вечное торнадо над девственно спокойной глубиной.

Мальчик трепетно хранил своё уединение. Когда приходили люди, он вскакивал, прячась в дюнах. Едва они уходили, он снова выбегал к морю, чья безграничная ширь была единственным сосудом, который он мог наполнить безбрежным потоком своих чувств.

Постепенно пляж стал более оживлённым. Всюду между плетёных шезлонгов сверкали белые одежды, приходили старушки с книгами под мышкой. Покачивались на ветру яркие зонтики, дети строили песочные замки. На воду спускались гребные лодки и парусники. Фотограф пробирался по песку с коробкой на ремне через плечо.

Мальчик смотрел на часы. Ещё полчаса, двадцать девять минут, и он встретит её. Он возьмёт её за руку, и они пойдут вместе в лес, туда, где будет тихо. И они будут сидеть вместе, рука об руку, скрытые ото всех в зелёной чаще.

Но о чём мальчик может поговорить с ней, чтобы она не посчитала его скучным? Она уже похожа на маленькую леди, а значит, надо развлекать её, шутить.

Что он может рассказать ей?

Ах, он вообще не будет говорить, она и так поймёт его! Они будут смотреть друг другу в глаза, и их глаза скажут всё за них.

Затем он приоткроет губы, тихонько возьмёт её рукой за голову, посмотрит, надёжно ли скрывает их кустарник, и поцелует её очень мягко, очень нежно.

Влюблённые будут сидеть вместе в лесу до темноты; о, как прекрасно, как прекрасно, как невыразимо радостно!

Они никогда не расстанутся. Он будет работать, быстро выучится, и в один прекрасный день она выйдет за него замуж. Жизнь казалась ребёнку прямой чистой улицей с голубым безоблачным небом вверху: короткая, простая, умиротворённая, как вечноцветущий сад.

Мальчик встал и пересёк пляж, лавируя между играющими детьми, взрослыми и пляжными корзинами. Появился пароход, поток людей наполнил пристань. Пароход загудел. Но мальчик ничего не замечал, всё, что могло привлечь его внимание – исчезло. Его взгляд был направлен внутрь, как будто он изучал того нового человека, что возник внезапно из расколотого ядра его души.

Он подошёл к берегу, где предполагал встретить свою маленькую подругу, но её ещё не было.

Было ещё слишком рано. Прошло только десять минут. Вероятно, ей пришлось пить кофе с матерью – она не могла её просто так оставить.

Несколько минут мальчик сидел на скамье, затем встал, пробежался несколько раз вокруг ротонды. Еще две минуты прошло; он стал высматривать её. Смотрел на тропу внизу, но тропа оставалась пустой. За деревьями никого не было видно. Солнце золотило их неподвижные в безветрии кроны и, пробиваясь сквозь листву, потоком света падало на дорогу. Аллея была похожа на большой зелёный тихий зал, а за ним – вдалеке – дрожала синяя полоса, там, где море и небо перетекали друг в друга.

Мальчик дрожал. Он чувствовал что-то внутри себя. «Почему она не приходит? Почему она до сих пор не пришла»?

«Ах, не её ли это шляпка, не её ли белая тесёмка? Вот она, вот она»!

Ворота его души распахнулись, он был потрясён нахлынувшими на него чувствами и побежал к ней. Когда он приблизился, он понял, что ошибся. Это была не она. И в этот миг ему показалось, что внутри него что-то умерло, задохнулось.

Мальчик вдруг испытал такое же чувство, какое испытывал, когда его вывели из дома, где он стоял у смертного одра: какое-то отвращение или омерзение. Это особенное, необычное ощущение овладевало им всякий раз, когда что-то было вопреки его желаниям, что-то неудобное, чего он не мог избежать, как задача по математике или оценка в школе.

Но с такой силой он это ещё не ощущал. Он почти мог почувствовать это на языке, как нечто горькое, серое.

Казалось, кровь остановилась; он весь поник, что ему было, в общем, несвойственно. Маленький лоб посерел, будто бы кто-то накрыл его тенью руки.

Мальчик медленно вернулся к ротонде. «Но она придёт, обязательно». Может быть, опаздывает. Она ещё придёт. Может быть, она придёт через четверть часа, обязательно придёт.

Он вновь взглянул на часы. Время кончилось, и секундная стрелка бежала всё дальше и дальше, как маленький худой паучок в серебряной коробке. Его крошечная лапка бежала по секундам, которые осыпались позади, как пыль на далёкой просёлочной дороге.

Прошло четыре минуты, потом пять. Минутная стрелка неумолимо взбиралась по ступенькам циферблатной лестницы. Мальчик хотел идти девочке навстречу. Но если она придёт с другой стороны – что тогда? Мальчик колебался: остаться или уйти? Но беспокойство уже гнало его. Он пробежал по тропе несколько шагов, остановился и повернул назад.

Он сел на скамейку, оглядываясь. С каждой минутой уверенность таяла. Он хотел подождать до пяти часов, может быть, она ещё придёт.

Издали его, сидящего понуро на скамейке, можно было принять за старика. Сгорбленный, ушедший в себя, много лет пребывающий в печали.

Он встал и медленно двинулся в свой театр детской трагедии.

Мальчик слышал тиканье часов будто бы издалека, но было ещё рано. Он смотрел на циферблат. Конечно, ещё слишком рано. Было без трёх минут пять.

И в эти три минуты в его сердце царила тоскливая надежда, как умирающее пламя, как маяк жизни, осветивший затихающий пульс умирающего человека.

Время пришло. Все башни города били за лесом. Он увидел ворочающийся колокол в звуковом отверстии колокольни, разливающий звук в ясном воздухе. И с каждым звонким ударом ему казалось, что медленно, рывками, чтобы продлить его муки, сердце разрывалось в груди. Так, так, скоро это случится, подумал он.

Башни умолкли, вновь стало тихо. И его грудь стала полой, ему казалось, что там образовалась большая дыра, будто бы он нёс в себе что-то мёртвое.

Мальчику казалось, что кто-то разлил по его жилам усталость. Голова стала тяжёлой, он был удручён.

Над лучезарной заводью, которая бросала блики на деревья, из трубы бани повалил дым. Он полетел по ветру, как облака. Мальчик смотрел равнодушно на то, как дым тлел на свету. За кустами послышалось несколько голосов. Появилась пара женщин, толкающих перед собой детские коляски.

Мамаши сели напротив него на скамейке у ротонды, вытащили детей из колясок, и те тут же плюхнулись в кучу песка.

Он встал и медленно ушёл, опустошённый.

Мальчик вновь вернулся на пляж. Прошёл между плетёных шезлонгов. Старушки всё ещё сидели со своими книгами, фотограф стоял перед небольшой толпой. Видимо, он пошутил, так как все смеялись.

Мальчика тянуло к пляжной корзине, в которой он в полдень поцеловал девочку, несло к ней как маленький кораблик в шторм к скале.

Быть может, она сидела сейчас в ней. Это было его последней надеждой. Он осторожно крался между корзин по пляжу, всё ближе и ближе. Уже был виден трепещущий красный тент.

Мальчик был уже очень близок к своей цели. Внезапное предчувствие приказало ему остановиться. Он услышал её голос. Она смеялась. Был слышен ещё один голос, и голос был мальчишеский.

Он аккуратно обошел по дуге. Затем упал в песок и пополз на четвереньках. Заполз за песчаный холм и медленно поднял голову над его краем.

Она сидела на коленях его внезапно объявившегося соперника. Тот, наклонив голову, поцеловал её, затем отпустил. Его рука потянулась к её бедру, а она прислонилась к его плечу, откинувшись на плетёную спинку.

Наш маленький герой опустил голову и отполз назад, механически переставляя конечности, одну за другой.

Он ничего не чувствовал: ни боли, ни мучений. У него появилось только одно желание: где-то спрятаться и лежать, лежать неподвижно, найти свой небольшой уголок на этом пляже.

Когда мальчик был уже достаточно далеко, он поднялся с песка и ушёл.

По дороге встретил школьного товарища, который ползал в песке около палатки. Справа появилась его мать и позвала к себе. Мальчик шёл так, будто ничего не слышал. Он шёл между пляжных корзин и людей. И пока он шёл, в голову ему приходили мысли о том, как сегодня он пробегал здесь, наполненный счастьем.

И тут его одолела мука. Он спасся тем, что бросился в дюны. Побежал вверх по склону, стебли песчаного овса били его по лицу. Аммофила, вылезающая из песка как стена леса, кивала головой на ветру, и среди побегов трещали несколько стрекоз.

Это был первый случай в жизни мальчика, когда за один день он выпил чашу блаженства и мучений, он, осуждённый испытать и мучительное страдание, и беспредельное счастье, пылающий от многих разнообразных чувств, разбился вдребезги, как драгоценный сосуд.