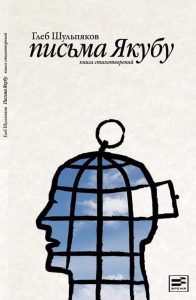

Глеб Шульпяков

ПИСЬМА ЯКУБУ. Третья книга стихотворений

Письма Якубу: Третья книга стихотворений. —

М.: Время, 2012. — 80 с. — (Поэтическая библиотека).

ISBN 978-5-9691-0725-0

«Письма Якубу» — третья книга поэта. Короткие, уводящие чита-

теля в лабиринты сознания, стихи соседствуют с крупными лири-

ческими высказываниями, чей сюжет разворачивается на фоне

Марракеша и Рима, Стамбула и Москвы. Перед читателем поэти-

ческий взгляд на «вечного» человека в сиюминутном, современ-

ном мире, примирить которых друг с другом может только «Ис-

кусство поэзии». Глубина этого взгляда прирастает вторжением

поэзии на территорию прозы — и успешным присвоением этой

территории. «Письма Якубу» — новая книга одного из лучших

поэтов, состоявшихся в своем поколении.

ПИСЬМА ЯКУБУ

* * *

прозрачен, как печатный лист,

замысловат и неказист,

живет пейзаж в моём окне,

но то, что кажется вовне,

давно живёт внутри меня —

в саду белеет простыня,

кипит похлёбка на огне,

который тоже есть во мне,

и тридцать три окна в дому

открыто на меня — во тьму

души, где тот же сад, и в нём

горит, горит сухим огнём

что было на моём веку

(кукушка делает «ку-ку»)

— и вырастает из огня

пейзаж, в котором нет меня

* * *

человек на экране снимает пальто

и бинты на лице, под которыми то,

что незримо для глаза и разумом не,

и становится частью пейзажа в окне, —

я похож на него, я такой же, как он

и моя пустота с миллиона сторон

проницаема той, что не терпит во мне

пустоты — как вода — заполняя во тьме

эти поры и трещины, их сухостой —

и под кожей бежит, и становится мной

* * *

гуляет синий огонёк

в аллее дачного квартала

— не близок он и не далёк,

горит неярко, вполнакала,

как маячок среди стропил

того, кто прошлой ночью эти

на землю сосны опустил

и звёзды по небу разметил, —

стучит его больной мелок,

летит в небесное корыто,

он — это маленький глазок

за дверь, которая закрыта

в деревне

человек остаётся с самим собой —

постепенно дымок над его трубой

поднимается ровным, густым столбом,

но — перед тем как выйти с пустым ведром,

чтобы элементарно набрать воды,

человек зажигает в деревне свет,

развешивает облака, расставляет лес,

а потом устраивает метель или гром

(в зависимости от времени года) —

в сущности, этот человек с ведром

просто переходит из одного дома в другой —

и остаётся собой

* * *

в моём углу — бревенчатом, глухом —

такая тишина, что слышны крови

толкание по тесным капиллярам

да мерная работа древоточцев —

ни шеи, ни руки не разгибая,

в моём углу я словно гулливер —

то с этой стороны трубы подзорной

смотрю вокруг, то с этой

(меняя мир по прихоти моей),

но слышу только равномерный скрежет,

— пройдёт ещё каких-нибудь полвека,

изъеденный, дырявый — угол мой

обрушится под тяжестью себя

и только скобы новый гулливер —

изогнутые временем, стальные —

поднимет из травы на свет и скажет:

умели строить

искусство

поэзии

Я жил в деревне

и ждал друга.

А он не ехал,

он всё не ехал.

Распутица! И я

бродил один.

В жухлой траве

— в тишине, когда

слышно реку

и как летит птица,

я не сомневался:

всему вокруг

— облакам и соснам,

валунам и даже

голубым лужам

(не говоря обо мне)

есть причина.

Что мир кем-то

вызван к жизни.

Но, как иной отец,

уходя из семьи,

забывает детей

— так этот кто-то

забыл про нас.

Не помнит.

Забытыми

они и выглядели.

Дуб, несущий крону

в пустое небо.

Мокрые собаки.

Тропа, ведущая никуда.

Искрящие провода.

Землеройки.

Даже фонарь и тот

по ночам мигал

морзянкой:

точка-тире, тире —

кого-то звал.

Но кроме меня

никто фонаря

не видел.

…Ночью

было не до сна.

Я выходил.

Вся в вате, луна

лежала на дне

ящика со звёздами —

но разве кто-то

слышал как

они бренчат?

Один в поле, я

смотрел на свой дом.

В темноте мне

казалось, в окне,

кто-то есть

(и разливает чай)

— но кто? Ведь я

был здесь.

…Наверное, так

я хотел влезть

в чью-то шкуру.

Но я ошибался,

ведь этот кто-то

мог и не знать,

что мы существуем.

Оставалось — что?

найти слова и

рассказать всё.

Пусть увидит.

Пусть запомнит.

Кто мы? Что у нас?

— вот удивится!

Как щелкают

эти семечки

— словечки.

* * *

ворона прыгает с одной

тяжёлой ветки на другую —

здесь что-то кончилось со мной,

а я живу и в ус не дую,

небытия сухой снежок

ещё сдувая вместо пыли,

— так по ночам стучит движок,

который вырубить забыли

* * *

качается домик

на белой воде

бульварного неба —

а может, нигде

— качается

между бульваров

москва (давно

опустели москвы

рукава) — одна

по привычке

дворняга нужду

справляет в её

позабытом углу

(мелькает как облако

жизнь в голове)

— и дальше бежит

по небесной

москве

* * *

как лыжник, идущий по снегу во тьму,

держу на уме, что не видно ему —

всё дальше уходит по лесу лыжня,

всё больше того, что в уме у меня;

сосна, как положено древу, скрипит

в ночи на морозе, который сердит;

и лыжник выходит из леса к реке

(я вижу цветные огни вдалеке)

— спускается вниз, и скрипит языка

большая, как память, ночная река

* * *

поэзия растёт из ничего —

возьмем картину, что

висит против окна,

точнее, момент, когда

на стене появляется тень

от дерева, что растёт

за окном —

картина неизменна, хотя

нарисованная река

течет — а тени, наоборот,

то видны, то нет

(в зависимости от облаков)

и мало-помалу

наплывают на реку

неподвижна одна

стена, но поскольку она

никому не видна,

(с тем, что на ней) — стихи

о движении/покое,

объекте/субъекте,

искусстве и жизни

(не говоря об окне)

так и останутся не-

написанными

джема аль-фна

«Спутник находится в мёртвой зоне…

…………находится в мёртвой зоне…»

Марракеш!

Розовые десны старого города.

Белые спутниковые тарелки

зря сканируют небо —

ни дождя, ни фильма небо им не покажет.

Погасла черная теле-кааба.

И город под вечер идет на площадь.

Головы. Головы.

Головы. Головы. Головы.

Голос на башне хрипит и стонет.

Все на молитву! но голос никто не слышит.

Сотни рук выстукивают барабаны.

Сотни губ вытягивают флейты.

Сотни ртов выкрикивают слова —

и площадь затягивает меня в воронку.

«Что бы вы хотели, мсье?»

слышу возбуждённый шёпот.

«Qu’est-ce que vous voulez?» —

Я отмахиваюсь:

«Не хочу смотреть гробницы Саадитов».

«Не хочу слушать сказки тысячи и одной ночи».

«Не хочу пробовать печень хамелеона».

«Ни будущее, ни прошлое менять не желаю».

«Так что бы вы хотели, мсье?» —

не унимается тип в полосатой джеллабе.

«Можешь мне вернуть “я”?» — спрашиваю.

«Нет ничего проще, мсье!»

Он покорно опускает веки —

виден лиловый узор, которым они покрыты.

«Идем до квартала двойников.

Тому, кто твой, положишь руки

на темя — так, смотри».

Грязные ладони складываются «лодочкой».

«И все?» — «Все». Улыбаясь, он

обнажает кривые белые резцы.

«Combien? — Сколько?» — «Сколько

Аллах подскажет сердцу».

Широкая, как жизнь, площадь

стекает в адские трещины улиц.

Утроба города урчит и чавкает.

В темноте на прилавках

все сокровища мира. Но где

полосатый балахон?

Еле успеваю за провожатым.

«Пришли!»

Под коврами, в шерстяном капюшоне

некто уставился в пустой телевизор —

рядом на ступеньке чай, лепешка.

Он подталкивает: «Пора, друг».

Замирая, складываю руки, и —

…………………………………

…………………………………

«Я — продавец мяты, сижу в малиновой феске!»

«Я — погонщик мула, стоптанные штиблеты!»

«Я — мул, таскаю на спине газовые баллоны!»

«Я — жестянщик, в моих котлах лучший кускус мира!»

«Я — кускус, меня можно есть одними губами!»

«Я — ткач, мои джеллабы легче воздуха!»

«Я — воздух, пахну хлебом и мокрой глиной!»

Теперь, когда меня бросили посреди медины,

я с ужасом понял, что я — это они: продавцы

и погонщики, зазывалы и нищие, ремесленники

и бродяги; что я смотрю на мир их чёрными

глазами; вдыхаю дым кифа их гнилыми ртами;

пробую мятный чай их шершавыми губами;

сдираю шкуру с барана их заскорузлыми

руками; что мне передалась тупая поступь

старого мула; то, как зудит лишай на

бездомной кошке. Я хотел найти себя, но стал

всеми! всеми! стою — и не могу сойти

с камня.

………………………………………

В этот момент вспыхивают экраны

— спутник вышел из мёртвой зоны!

и город отворачивается к телевизору.

А я застыл посреди базара

и не понимаю: кто я? что со мной?

«Мсье!» — слышу над ухом голос.

Это говорит офицер, патрульный.

«Ваши документы, мсье!»

— Мне кажется, что я не существую…

— Кому кажется, мсье?

* * *

моя стена молчит внутри;

на том конце стены горит

фонарь или окно без штор —

отсюда плохо видно, что

я слышу только скрип камней

прижмись ко мне еще плотней

кирпич бормочет кирпичу

— стена молчит, и я молчу

* * *

п. а.

наших мертвецов

продрогшие виолончели

мы вынимаем из футляров

и день за днем, нота за нотой —

трогая слабые, сухие струны

— вспоминаем, как они звучали

* * *

гуди, гуди — мой чёрный ящик,

на плёнку сматывай, пока

мой привередливый заказчик

не обесточил провода —

пока потрескивает сверху

его алмазная игла

я не закрою эту дверку —

мне по душе его игра,

в которой медленно и тускло,

без препинания и шва,

слова прокладывают русло

реки наверх — а жизнь прошла

«calem»

Я Новый год люблю встречать не дома —

не по душе мне здешние «забавы»:

мешочники на улицах, торговцы

с дешёвыми гирляндами на пальцах

и пьяные подростки в переходах.

Мне нравилось встречать его не здесь,

а сесть на Белорусском

в натопленный вагон и долго ехать

— туда, где из фарфоровых напёрстков

старухи тянут кофе на верандах

и пахнут морем свежие газеты —

где край земли и дышит горизонт.

И вот однажды я в последних числах

года, похожего на чешскую оправу,

оказался в городе на скалах,

где мост великого Эйфеля

висит над пропастью —

и лучший в мире делают напиток.

Итак, под Новый год я прибыл в Порто.

С утра меня будили крики чаек

и звон соборов. Я шёл в город,

измятый и окаменевший, словно

бельё, внесённое с мороза —

где гжельская посуда колоколен

и крыши зарастают черепицей.

Таким тогда я видел этот город.

А погреба? А лавки, где стоит,

сомкнув ряды, портвейн в бутылках?

А надписи на чёрных этикетках,

которые читались как поэма?

«Ferreira», «Porto Barros», «Porto Pocas»,

«Borges» и, конечно, «Calem» —

тот самый «Calem», что под бой курантов

я собирался выпить на мосту

и в сумерках к реке спускался.

Ближе к полночи, когда по небу

летают электрические боги

и порохом попахивает воздух,

я выбрался на знаменитый мост

и там, на высоте, бутылку «Calem»,

где трое стариков на этикетке,

откупорил, вздохнул — и огляделся,

и тут же вспомнил: боже, боже мой.

На Ленинских горах назад полжизни —

такой же точно ночью, на морозе

мы с друзьями Новый год встречали,

открыв портвейн «Алушта»

и разложив на сталинском ампире

закуску из буфета — как по кругу

пускали три товарища бутылку

и пили — жадно, долго, сладко,

горящими от холода губами…

Когда бы мне сказали в эту ночь

что век пройдёт, и век начнётся снова,

а я приеду в город, где мосты

работы рук великого Эйфеля

(и лучший в мире делают напиток), —

я рассмеялся бы. И я бы не поверил.

И вот теперь на этой высоте

я выпил «Calem», но не за соборы

и красную, как паспорт, черепицу —

а за Москву в те самые года,

когда голодная Москва,

раскинув рукава, в снегу лежала,

и будущее медленно, как парус,

вставало перед нами над Капотней —

за то, что мы его не различали.

начало религии

если скульптуру собаки

на станции «площадь революции»

отполировали до блеска

миллионами прикосновений,

значит, пора дать собаке имя,

придумать родословную,

украсить цветами и фруктами,

и поставить коробку для

денежных пожертвований —

ваш подземный путь

охраняет бог синей ветки!

— если этого не происходит,

значит ваше пожертвование

просто включили в стоимость

купленного билета

«философия общего дела»

сын человеческий, кто твой человек?

(переворачивает страницу)

тот ли, который собрал из камней ковчег?

(переворачивает страницу)

или тот, кто заставил его собрать?

(подчёркивает, затем стирает)

море раздвинул? стрелы повернул вспять?

(закрывает книгу)

ты —

это точка, и движешься вдоль черты;

вес твой ничтожен, ничтожны твои следы

(это напоминает скольжение гирьки

на весах в медпункте) —

но чем больше делений, тем ближе то,

что лежало в начале; что было «до»

(это называется «эффект рычага») —

и тем отчётливей голос

обернись во тьму

подойди к нему

спроси —

кто твой сын?

* * *

ревёт и грохочет на привязи лодка

ночного причала, и тьму околотка,

точнее, окрестностей архипелага,

сжимает, как землю в карманах, салага

— и между землёю и небом, как остров,

точнее, как необитаемый остов,

плывёт, раздвигая соборы из мрака —

апостола павла — апостола марка

армянский триптих

1

арарат —

шапку твою из рукава достану,

на брови надвину —

никто не заметит

2

выйду на лестницу —

первая травой заросла, вторая из камня,

а на третьей снег не сошёл

— ереван мой

3

берег есть, а воды нет

храм на берегу есть, берега нет

небо над храмом есть, храма нет

отдай, что взял — севан!

размышление в церкви

santa maria dei miracoli

во время католической мессы

человек совершает поклонение,

преклоняя колени на низкую

деревянную скамейку —

тем самым он как будто говорит:

о создатель и владыка мира!

человек — не последнее твоё творенье

во время православной службы

человек совершает поклонение,

преклоняя колени на холодный

каменный пол храма —

тем самым он как будто говорит:

о создатель и владыка мира!

человек — твой последний раб

когда говорят о европе и азии,

о том, что нас разделяет, и как мало

между нами общего, я думаю,

что дело не в языке/культуре,

истории или географии,

а в одной скамейке —

в одной маленькой ступеньке,

преодолеть которую

невозможно

прадо

Мясные ряды Рубенса.

Битая птица Гойи, перья испачканы грязью.

Креветки Босха, требуха Брейгеля —

кипят, бурлят в огромных чанах.

Вяленая рыба Эль Греко.

Между прилавков снуют карлы, буффоны.

«Педро Ивановиц Потемки» в меховой шапке.

Крики, конский топот, лязг металла —

всё сливается в один базарный грохот.

Только в полотняных рядах Рафаэля тихо —

ветер играет голубым отрезом.

И снова стук, скрежет, брань.

Отрубленное ухо кровоточит на пол.

«Взяли, поднимаем!» — кричит кто-то простуженным голосом.

В небе медленно вырастает силуэт креста. Всё замирает.

В эту бесконечную секунду тишины

слышно, как в пещере потрескивает огонь.

Плеск весла на переправе.

Шелест инкунабулы Иеронима

и стук прялки.

…На следующий день мы проснулись рано

и целовались в постели, не размыкая веки,

как летучие мыши. Два рисунка

— два наброска на холсте Мадрида.

Картина, которую никто никогда не увидит.

* * *

у чёрного моря в медвежьем углу,

где жёлтые волны одна на одну

бросает на берег, как стопки белья,

и море шумит в закромах бытия, —

мой новый овидий! оставшийся лишним

в отчизне, давно позабывшей о книжном

наречии, смотрит на небо за пряжей

густых облаков над пустотами пляжей,

и что ему греки, румынские даки

— в беременных тучах, как нож для бумаги,

мелькает крыло, разрезая страницы

вот счастье, овидий —

вот право — патриций

«кампо ди фьори»

Тогда через многие годы

На новом Кампо ди Фьори

Поэт разожжёт мятеж

Чеслав Милош

1

…по пути на площадь —

узкий проход, проулок (даже

не проулок, а щель, лазейка).

Солнце не заглядывает сюда.

Купишь пиццу, сядешь у стены

— кусаешь, пока не остыла,

и смотришь в толпу.

Стена (не мрамор, а гладкий

обмылок) — белая, тёплая.

Над крышами висит купол —

шар воздушный, железный.

Тащит пустую корзину

— только мелькают тени.

А толпа всё прибывает.

Чужой в этом городе, я

прихожу сюда каждый день.

Ни Колизей или Форум,

суды или банки, Термы,

но тёмный проулок:

вот где ось мира. Здесь

время сошлось, сжалось.

Американцы, французы, немцы

галдят, хрустят картами.

Сытые, самодовольные

мошки в янтарной капле

(и я вместе с ними).

И маленький индиец —

продаёт зажигалки.

В кафе по телевизору суд:

«Миссис Кемпбелл, скажите,

откуда эти бриллианты?»

Толпа замирает у экрана.

«Как она держится!» — шепчут.

А я читаю бегущую строчку:

«Число жертв… выброс нефти…»

Француз-кукольник

заводит шарманку.

Толпа окружает, хохочет.

Смешно — певец умер, а кукла

кривляется на помосте.

И монеты летят в шляпу.

А я затыкаю уши:

«Жги мир, как Нерон,

убивай в гетто — ничего

кроме чужих бриллиантов

неинтересно!» Не шум

вечного города, но скрип

ледяного ворота

— каменной ступицы,

вот что я слышу.

Не булыжник, но жернова

под ногами. Не шарманку,

но молох вращает кукольник.

Не вальс, но марш

звучит над головами.

«Мир, люди —

как разбудить вас?»

И тогда я решаю вот что.

2

…когда ты спал.

Собрала вещи, закрыла номер.

Улыбаюсь портье сквозь слёзы —

а сама не знаю, куда бежать.

Как сомнамбула, выхожу

из гостиницы на площадь

и сажусь в кафе, нашем.

«Синьора?» Официант кивает.

Заказываю кофе и граппу.

Что ты заказываешь обычно.

А рынок бурлит, торгует

— Джордано Бруно в цветах!

Закуриваю, пишу. Но что?

Слов для тебя у меня нет.

«Не могу больше…» Стираю.

«Мне не хватает тепла…»

И слышу твою усмешку:

«Тебе со мной так плохо?»

Кричу: «Хорошо, слишком!

Но это “хорошо” — холодное…»

И не могу отправить.

И тут этот парень.

Шорты, майка — обычный.

Задел столик, извинился

— акцент, иностранец.

Стоит под памятником, смотрит

поверх голов. Улыбается.

Отвинчивает крышку.

Вокруг пьют, стучат вилками.

Продавец отвешивает лимоны.

А у него побелели губы.

Хочет говорить, но слова? И я

понимаю, что сейчас будет.

Теперь это не лицо, а маска,

которую вот-вот снимут.

Пустая канистра падает.

Волосы слиплись, одежда

промокла (официант нюхает воздух).

А толпа уже собралась.

Какая-то девочка бросает монету.

Взгляд отрешённый, внутрь:

щелчок! ещё! ещё раз!

Разочарованный выдох.

Он поднимает глаза

— пустые, прозрачные.

Лицо заплаканное.

Находит меня взглядом.

Очнувшись, встаю. «Пустите!»

— пробираюсь к памятнику.

Протягиваю сухую зажигалку.

И сразу на площадь.

Шаг, другой. Ещё. Хлопок!

— как парусина на ветру —

и мир взрывается.

Крики, звон, стук, топот.

Карабинер на бегу достает рацию.

А я спускаюсь в переулок.

В проход, в щель — туда,

где таксист тянет шею.

— «Что там, синьора?» —

«На вокзал». Ко мне

возвращается мой голос.

Мимо, размахивая руками,

бежит маленький

индиец.

3

Я проснулся от шума — на площади выла сирена.

И увидел, что тебя нет рядом………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

случай в стамбуле

надо бы встать, выйти из кафе, подняться в номер,

закрыть двери/окна/шторы, стащить рубашку

— упасть на постель, провалиться в сон —

но вместо этого я не могу не смотреть на улицу,

где, глядя перед собой, как слепые, идут люди,

не могу отвести глаз от прохожих, между которыми общего —

только этот город и стены между ними —

только воздушные шары фантазий, скрипящие над головами,

— и я эти шары вижу

…несколько лет назад:

невысокая, гладкие волосы

собраны на затылке (бёдра

обтянуты светлой юбкой).

Турчанка, переводчица —

она повторяла слова, мои слова.

Чем ещё подкупить мужчину?

Широкие брови; масличный разрез глаз.

Тёмные, полупрозрачные, они

излучали тревогу, как будто

она знала, что между нами будет.

А потом проходит — сколько? — четыре года.

Мой роман вышел, я возвращаюсь в город.

В книжном издатели, журналисты.

Английский, турецкий язык, музыка —

сливаются в ровный шум.

А я всё смотрю поверх голов, ищу

её взгляд. И не нахожу, не вижу.

Она не приходит.

«Найти и подарить книгу».

«Не может быть, чтобы она забыла».

Ведь это нашу историю

я рассказал в романе. Нашу ночь

подарил герою. Наши чувства

рассказал всему миру.

И спускаюсь по горячим камням.

Грохот города отступает, меркнет.

В древних кельях тишина и прохлада.

Вода звенит в фонтане — как в тот день.

«Как представить господина?» —

На губах у привратника полуулыбка.

Смотрит — как будто знает.

«Господину обычный или турецкий?»

Пальцы не слушаются, чашка

вот-вот выскочит из рук.

Сижу, уткнувшись в газету.

И слышу забытый голос.

«Это вы? Вы ко мне?»

Сухая ладонь, быстрое пожатие —

ни словом, ни жестом! только

из-под ресниц тёмный блеск.

«Объявлен культурной столицей Европы…

Рада поздравить с книгой…» —

Она говорит не своим, деловым тоном.

А я смотрю на нежную шею.

На влажные крупные зубы, которые

разжимал языком, чтобы ощутить

горячий клубничный вкус

(мы ели в кафе клубнику).

И снова: «Наш культурный центр…

Среди почетных гостей…»

Она говорит, чтобы заглушить наши мысли.

Но я вижу стыд и любопытство.

Такими были её глаза, когда она,

полураздетая, прижималась ко мне,

чтобы я не видел её наготы; и в дверях,

когда запретила провожать себя.

«Что-то ещё?» — Мы встаём.

Я чувствую, как рубашка отлипает от кожи.

«Мне хотелось подарить тебе…» —

Оба смотрим на книгу,

как будто под обложкой приговор.

«Если можно, подпишите роман…» —

Она обводит рукой галерею.

«Для нас это важно, очень».

Я покорно вынимаю ручку.

Ладонь сухая, ни секунды дольше.

На лестнице оборачиваюсь —

нет, светлая юбка исчезла в келье.

Чернильные полосы кипарисов,

на столе красное пятно книги.

По дороге обратно захожу в кафе.

Вспоминаю тот, настоящий вечер.

Стул напротив, который остался пуст —

потому что она не пришла.

Нетронутую клубнику, и как

один поднялся в пустой номер.

«Надо бы встать, — говорю, очнувшись. —

Дойти до гостиницы, зашторить окна.

Заснуть, а завтра улететь из этого города».

Но другой голос перебивает:

«Надо бы все рассказать ей — ночью,

когда мы закончим». Ночью —

и будем лежать навзничь. Ночью,

и слушать тихий шелест.

Ночью — над нашими мокрыми

головами.

ёлка на манежной

(декабрь 2010)

Моя жена — кореянка (этот факт

имеет значение для сюжета).

[13.00] Я вышел с ребёнком.

Как обычно по субботам, мы

гуляли на бульваре — как вдруг

мне пришла идея [13.20]

показать ребенку новую ёлку.

Мы [13.30] спустились по Никитской.

Ёлка у Манежа оказалась

некрасивой (вместо игрушек реклама)

— и я [13.50] решил поехать на каток.

На Чистопрудном [14.15] шёл митинг.

Некоторые защитники Москвы

пришли с детьми, и те сразу

устроили у Грибоедова горку.

Наигравшись [14.45], мой повис на руке.

Я вспомнил про каток.

На прудах [15.00] в белых «фигурках»

катались девочки-подростки.

Они говорили по-французски.

«Странно! — подумал я [15.20], —

вчера я был в деревне, ходил в баню

— а сегодня митинг, француженки…»

[16.00] …Пока не замёрз окончательно.

На бульваре я знал винный бар.

Выпив [16.30] — и повторив [16.35],

я сводил ребёнка в туалет. Теперь

можно было ехать на «Охотный ряд».

На эскалаторе [17.00] я достал телефон

— 19 пропущенных! И набрал жену.

«Не спускайся в метро!» Она была в панике.

И: «Я не могу дойти до дома…»

Выскочив, мы поймали такси

и [17.15] помчались на Никитскую

по пустынным бульварам.

…От погромщиков моя жена

пряталась в арке Рахманиновского зала.

Когда я [17.40] втащил её в машину, она

схватила ребёнка и разрыдалась.

На её глазах они избили туриста.

Ей было страшно за ребёнка.

Она [17.44] не хотела жить в этой стране.

…Недавно пустую и холодную, площадь

покрывала розовая пелена дыма.

Некрасивая ёлка исчезла, только

еловые лапы валялись — словно

в городе прошли похороны.

Полчища нацистов колыхались,

как водоросли, — и наша машина

плыла сквозь них равнодушной рыбой.

Ни отвращения, ни гнева

я не испытывал. Изумление —

вот что осталось: «Что если

я бы не услышал телефон?»

Миры, которые нас окружали

— людей, беззаботно обедавших

за углом на Тверской, и тех,

кто бесновался у Кремля —

фигуристок, и защитников

старой Москвы, — эти миры

выглядели пугающе разными, но

как никогда близкими. Их разделяла

тонкая (как стекло машины),

но нерушимая грань.

Она была тем прочнее, что

проходила не снаружи,

а внутри каждого. И я

эту грань чувствовал.

Что видел из машины ребёнок?

[18.30] Он спал.

апрель

1

Обычное городское озеро —

круглое, около километра в диаметре.

Лавки, пирсы. Щиты «Не сорить»

и «Берегите лес от пожара».

Юные мамаши тянут пиво

(коляски припаркованы рядом).

Гудят покрышками велосипеды.

На опушке пикник, музыка:

«Жизнь невозможно… И время ни на миг…»

Слышен смех и стук ракеток.

Раньше я тоже гулял вокруг этого озера.

Пил вино, целовался. На спор

прыгнул с вышки в ледяную воду.

А потом поступил, уехал.

Начал новую жизнь. Сошёл с круга.

2

Сквозь еловые ветки кладбища —

море свежих крестов.

Город мёртвых растёт, строится.

Постояльцы на «…штейн», «…ский», «…

берг».

Реже на «…ов», «…ев», «…аев».

Одинокий полумесяц: «Омар Хайруллин».

Академики, слесари, все вместе.

«И этот здесь… и этот… и эта»

— я не верю собственным глазам.

А ведь когда-то они гуляли на озере.

В одиночку, парами. С коляской.

Именами некоторых названы улицы.

Площадь и средняя школа.

Но большинство не оставило по себе следа.

3

Эти люди научили меня всему —

алфавиту, счету, русскому языку;

как держать карандаш и рубанок.

Только один вопрос: зачем? — без ответа.

А теперь между нами никого, пусто.

«Когда ты уходил… Все звуки во вселенной…» —

Жарят мясо, пикник в самом разгаре.

Я подхожу ближе, заглядываю в лица.

Спрашиваю: «Ведь мы знакомы!»

Но в ответ они только смеются.

Бренчат на гитаре и запускают змея.

Когда музыка затихает, я

перехожу на шаг. Перевожу дыхание.

Старый снег в лесу хрустит и крошится.

Сердце стучит, вот-вот выскочит.

А больше ничего, тихо.

Лес похож на недостроенный собор.

Пахнет глиной, стружкой.

За колоннами блестит узкая речка.

* * *

во мне живёт слепой угрюмый жук;

скрипит в пустой коробке из-под спичек

шершавыми поверхностями штук

хитиновых — и кончиками тычет, —

ему со мной нетесно и тепло

годами книгу, набранную брайлем,

читать в кармане старого пальто,

которое давным-давно убрали

* * *

кому-то облако во благо,

кому-то тёмный переход —

бежит бездомная собака,

как будто кто-то её ждёт

из чернозёма смотрят окна,

горит под окнами закат —

давно повесил бы замок на,

да жалко брошенных щенят

пальто

набрасывается на человека —

обрывает ему пуговицы, хлястик;

выкручивает рукава и карманы —

трёт/мнёт/рвёт/режет,

а потом выбрасывает на вешалку,

и человек висит в кладовке —

забытый, никому не нужный

— и тяжело дышит,

высунув розовую

подкладку

* * *

часовую на башне крути, машинист,

карусель, упражняйся в счетах —

я отвечу тебе, что не слишком речист,

и не густо в моих закромах;

что живу на земле возле каменных стен

и годами не вижу огня,

но когда он горит, появляется тень,

— посмотри, как танцует она

* * *

старых лип густая череда,

гнёзда в липах словно черепа —

тихо наверху во тьме стучат:

завтра будет сильный снегопад,

а пока на небе карусель,

плещет в небе стая карасей,

комья по настилу, гром копыт —

я стою, зима во мне летит

мой стих

слепой, как птица на ветру,

облепленный пером

чужих имён — как вкус во рту,

который незнаком —

на вечном обыске, по швам

всё ищет край времён,

как много будущего — там,

как холодно мне в нём

* * *

человек состоит из того, что он ест и пьёт,

чем он дышит и что надевает из года в год

— вот и я эту книгу читаю с конца, как все;

затонувшую лодку выносит к речной косе,

ледяное бельё поднимают с мороза в дом

и теперь эти люди со мной за одним столом;

тьма прозрачна в начале, и речь у неё густа —

открываешь страницу и видишь: она пуста

письмо якубу

«Здравствуй, Якуб!

Мы не виделись с тех пор, как я впервые приехал

в твой город, то есть десять лет. Честно говоря,

уже и не помню, зачем пришёл тогда

в эту старую, растерявшую былую славу гостиницу.

Наверное, где-то вычитал, что в холле сохранился

оригинальный интерьер. Решил посмотреть,

как обставляли гостиницы в начале века.

Я вошел, заказал кофе — и застыл от изумления.

Резные шкафы и кресла, напольные часы, похожие

на саркофаги, и никелированные музыкальные

автоматы, мутные зеркала в облупленных рамах

и древние оттоманские печи, старые телефоны,

патефоны и радиолы, похожие на сундуки,

и сами сундуки и ящики — холл был буквально

набит старинной утварью.

Я бродил по коврам, разглядывая её.

Тебе могло бы показаться странным, что я

столько внимания уделяю этой рухляди.

Но пойми — как и многие мои соотечественники,

я испытываю ностальгию по старой мебели,

потому что старая мебель моей страны сгорела

во время войн и революций. А здесь

всё было в целости и сохранности.

И тут я увидел клетку.

Клетка стояла на окне рядом с пальмой.

Я бы мог и не заметить её, настолько неприметным

выглядело твоё жилище среди пышного

антиквариата. Скрип, щелчок, свист — ты

ухватился за прут решётки. Ты сидел в клетке

точно так же, как сейчас — десять лет спустя, разве

что перьев было побольше. Как и сейчас,

ты смотрел в окно, где двигались люди и машины

и летали чайки. И точно так же в твоём взгляде

не читалось ничего, кроме равнодушия —

к тому, что ты видел.

Помню, мальчишка-портье сказал,

что тебя зовут Якуб, но сколько тебе лет?

Он не знал и позвал старика-чистильщика.

Этого старика я запомнил по чёрным от гуталина

пальцам. Он поправил на голове шапочку и сказал,

что помнит тебя, сколько сидит на углу

со своими щётками, а сидит он всю жизнь, так что…

Странное это было чувство, Якуб!

За десять лет, что мы не виделись, я

объехал полмира, был одинок, несчастен, влюблён

и счастлив, у меня родился сын и вышло

несколько книг — а ты всё так же сидел в клетке,

распустив красный хвост: большая старая

нахохлившаяся птица на деревянной лестнице.

Попугай с библейским именем Иаков.

Итак, я вернулся из Каппадокии и поселился

в твоей гостинице. Это была чистая случайность —

то, что я здесь оказался. Мой издатель

забронировал номер, не подозревая, что

эта гостиница для меня значит. Да и сам я

в этот момент не знал, что — ведь о нашей встрече

десять лет назад я давно позабыл, если честно.

И вот увидел, и вспомнил. И обрадовался.

В Каппадокии я оказался на Пасху и тоже

был рад такому совпадению, ведь эта земля

древнехристианская и в то же время святая

для мусульман. И вот то, что одна земля смогла

приютить две религии, объединить их собой —

позволяло мне фантазировать, что и человечество

когда-нибудь сможет совместить

главные мировые религии.

Ты знаешь, я не религиозный человек, Якуб.

Если меня что-то и привлекает в религии,

так это идея, заложенная в ней. Та, что

давала шанс миллионам. Из двух религий,

обосновавшихся в Каппадокии, в исламе это была

идея нравственного государства,

справедливого социума.

А в христианстве — идея победы над смертью,

идея бессмертия души. Обе они (плюс, конечно,

идея родоначалия в иудаизме) образовывали

в моём сознании идеальную картину

мироустройства. На земле и на небе, и внутри

человека они справлялись с тем, с чем человек

наедине со своей религией, со своим богом —

так и не справился. И вот то, что в одной голове

идеи главных религий мирно уживались,

позволяло мне фантазировать, что рано

или поздно человечество тоже сможет

примирить их.

Надеюсь, Якуб, хотя бы ты меня понимаешь.

Что касается твоего города, в этот приезд

меня поразило, что теперь его кафе и бары

неотличимы от европейских (правда, с девушкой

в этих барах всё равно не познакомишься).

А ещё то, что власти города решили восстановить

древние стены Константинополя.

Это в моей голове совсем не укладывалось.

Ведь что такое, Якуб, руины? Это время, которое

можно потрогать. И вдруг его

начинают достраивать. Уничтожать — то,

чему цены просто не существует.

А между тем это те самые камни,

которые сыпались из-под ноги

византийского императора, когда он

сражался на стенах города. Те самые

пробоины, куда янычары бросились,

чтобы захватить Константинополь. И вдруг

новые камни и свежие бетонные швы.

И потом, согласись, это просто неумно

с точки зрения туризма — настоящий турист

едет не за красотами, а за исчезнувшим

временем.

С другой стороны, не мне упрекать

твой город. Знаешь, Якуб, я ведь давно

не чувствую себя своим в родном городе.

Того города, где я родился и вырос,

и который любил, больше нет. Люди,

идущие по его улицам — чужие.

Им все равно, какой город их окружает.

Это в твоём городе каждая прогулка

сулит открытие — новый закоулок, новый,

ещё не виденный дом или лавка. А у моего

города история была короткой. Разрушить

её оказалось проще. Всё, что мне

оставалось — утешать себя мыслью,

что если один город сменяется другим,

а не превращается в музей, то, значит,

история куда-то движется, а город живёт.

Значит, мы ещё не умерли. Но нужна ли мне

эта история? Близка? И не лучше ли быть,

как ты, Якуб — всю жизнь в одной клетке

на одном подоконнике одной старой гостиницы?

В Каппадокию я попал по приглашению

университета, который устраивал встречу

с поэтами и переводчиками. Слушая доклады,

я думал, что перевод начинается раньше,

гораздо раньше. Задолго до того,

когда переводчик раскроет роман.

Перевод начинается в твоей голове, когда ты

открываешь новую, незнакомую культуру. Когда

твое «присвоение» этой культуры становится

залогом её и твоего развития. Существованием

в пространстве, где нет разницы

между «падением Константинополя»

и «взятием Константинополя» — поскольку

искусство всегда придерживается

третьей точки зрения.

Когда я впервые приехал в твой город,

именно это и произошло со мной. Я просто

провалился в него, как Алиса в свой колодец.

Ничего не зная о великих мечетях Стамбула,

я ощутил энергию этой архитектуры. Я переживал

её — как человек переживает великое искусство,

ведь для того, чтобы переживать исламскую

архитектуру — как и фрески с распятием

в христианских соборах — не нужно быть

мусульманином или христианином.

Вот о каком переводе я говорю, Якуб.

Для того, чтобы этот перевод состоялся, нужно

позволить чужому миру войти в тебя.

Позволить ему перевести тебя.

Мне, Якуб, это состояние хорошо известно,

ведь в моей стране долгое время запрещалось

пересекать границы.

Это было сложно и дорого — из-за

бесчеловечного режима, управлявшего ею.

Мы жили, как ты, в клетке, и многие люди

старшего поколения — например, мой отец —

так и умерли, не повидав мира. Конечно,

сегодня совсем другое дело — вот уже

много лет мы можем пересекать границы,

переводить мир. И это, наверное, главное

достижение эпохи перемен, которую

мы пережили.

В остальном, Якуб, человек остается собой.

Куда бы он ни ехал, клетку своего «я» — своего,

по-твоему, «первородства» — ему приходится

тащить с собой. Из этой клетки никуда

не денешься, не сбежишь.

И в этом смысле я тебе немного завидую,

конечно.

Ведь у тебя хотя бы в теории есть шанс

оказаться там, снаружи. Где чайки.

А у меня такого шанса — нет».

ПРИМЕЧАНИЯ

Джема аль-Фна — средневековая площадь Мар-

ракеша. Одновременно и рынок, и место тра-

диционных народных представлений Северной

Африки. Когда-то Марокко было французской

колонией, поэтому местные жители часто заго-

варивают с туристами на этом языке.

Кампо ди Фьори — буквально «площадь Цветов».

Знаменитая площадь в Риме, где сожгли Джор-

дано Бруно, о чём свидетельствует установлен-

ный памятник. Одно из самых популярных мест

города, причём как среди туристов, так и среди

местной молодежи. Цитата из одноименного

стихотворения Чеслава Милоша о восстании

в Варшавском гетто дана в переводе с польского

Натальи Горбаневской.

«Случай в Стамбуле» обыгрывает художе-

ственный эпизод, действительно существую-

щий в романе «Книга Синана» (2005). Этот

роман был переведён и вышел на турецком

языке в Стамбуле, когда город был объявлен

культурной столицей Европы.

В стихотворении «Ёлка на Манежной» речь

идёт именно о том декабрьском дне, когда

на Манежной площади случилось несанк-

ционированное и невиданное по многочис-

ленности выступление националистически

настроенной молодёжи Москвы.

Скачать книгу можно здесь.