Лиля Панн – критик, эссеист. Родилась в Москве. Статьи и рецензии публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Октябрь», «Арион», «Интерпоэзия» и мн. др. С 1977 года живёт в Нью-Йорке.

Заразительный смех – Венедикт Ерофеев и Иосиф Бродский

Представление начинается. В нём принимают участие все.

Вен. Ерофеев. «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». 1985

Вот и вышел человечек, представитель населенья.

И. Бродский. «Представление». 1986

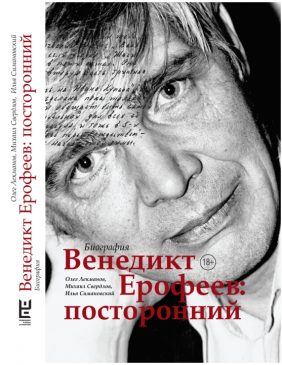

«Венедикт Ерофеев: посторонний», новейшая книга венедиктианы (так авторы окрестили всё написанное Ерофеевым вкупе с расширяющейся вселенной написанного о нём), катится по двум рельсам – биографическому и филологическому. Одно колесо читает жизнь Венедикта, прожившего чуть больше полвека (1938 – 1990), другое – один день из жизни Венички, и это оказалось столь удачной, гибкой конструкцией для сотрудничества истории и мифа[i], что поезд, ведомый совместно Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым, Ильёй Симановским, доставляет-таки читателя в «Петушки». Я хочу сказать: поднимается до бездны названия первой биографии Венедикта Ерофеева (см. ниже оправдание курсива). Как конкретно это удается авторам биографии, об этом надо писать обстоятельную рецензию, но в данный момент задача у меня другая, я собираюсь всего лишь сойти в двух пунктах на маршруте книги и проложить между ними, так сказать (на языке жд), соединяющую ветку.

«Венедикт Ерофеев: посторонний», новейшая книга венедиктианы (так авторы окрестили всё написанное Ерофеевым вкупе с расширяющейся вселенной написанного о нём), катится по двум рельсам – биографическому и филологическому. Одно колесо читает жизнь Венедикта, прожившего чуть больше полвека (1938 – 1990), другое – один день из жизни Венички, и это оказалось столь удачной, гибкой конструкцией для сотрудничества истории и мифа[i], что поезд, ведомый совместно Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым, Ильёй Симановским, доставляет-таки читателя в «Петушки». Я хочу сказать: поднимается до бездны названия первой биографии Венедикта Ерофеева (см. ниже оправдание курсива). Как конкретно это удается авторам биографии, об этом надо писать обстоятельную рецензию, но в данный момент задача у меня другая, я собираюсь всего лишь сойти в двух пунктах на маршруте книги и проложить между ними, так сказать (на языке жд), соединяющую ветку.

Один пункт – на биографическом рельсе, численностью не больше трех страниц (сс.402–404), это сюжет о заочной встрече Ерофеева с Бродским[ii], результатом чего оказалось приглашение вдруг ставшего «выездным» неформатного прозаика в Йельский университет прочесть лекцию-другую и вообще посмотреть Америку (и, кто знает, адресовать ей несколько крепких страниц в своих записных книжках – но это я говорю уже из ерофеевской постжизни, когда издание огромного корпуса его «литературы существования»[iii] начало процесс облачения голой прекрасной души Венички в живого ошеломительного Венедикта Васильевича). А когда выяснилось, что больному человеку уже не по силам лететь за океан, среди его читателей в Нью-Йорке возник план его приезда поездом в Венецию по личному приглашению, но… стало поздно[iv]. Сюжет мне знаком с года награждения поэта Нобелевской премией (1987), а перечитывание его, сюжета, в книге о «постороннем» завершилось написанием двух текстов: 1) «Трагедия в двух жанрах – Венедикта Ерофеева и Иосифа Бродского» – об интертекстуальных связях пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» и стихотворения «Портрет трагедии»[v]); 2) текущая статья.

Другой пункт – на филологическом рельсе, пункт много пространнее, объёмнее (сс.139–150), открывающий (сравнительно просто!) ларчик «Москвы – Петушков», в противоположность тем прочтениям, что ставят его на полку интерпретаций ради интерпретаций.

Если первый пункт послужил для меня отправной точкой для «странного сближения» И. Бр. с В. Ер., то второй вывел странность этого сближения на уровень, приемлемый, пожалуй, для литературоведения в сослагательном наклонении (от чьего имени я выступаю).

Начать естественно было с поиска в стихах Бродского каких-либо следов электрички «Москва – Петушки» (биография сообщает, что профессор Бродский включил поэму в список обязательной мировой литературы для своих студентов). Есть! – в элегии «Пятая годовщина (4 июня 1977)»: «Там хмурые леса стоят в своей рванине. / Уйдя из точки “А”, там поезд на равнине / стремится в точку “Б”. Которой нет в помине». А чтобы читатель не сомневался, в каком поезде едет, автор намекает: «Там дедушку в упор рассматривает внучек». Правда, у Ерофеева: «Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик», но поэт пишет как он видит.

Насущно стало проверить текстуальную перекличку, весомую, но случайную, по мнению Дм. Быкова («Дилетант», 2015, №11) – в финале сильнейшего стихотворения доотъездного Бродского «Любовная песнь Иванова». «И я беру ещё бутылку белой — она на цвет как у нее глаза» vs. «С глазами белого цвета — белого, переходящего в белесый,— эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица», под градусами эроса и бахуса. Оба текста помечены годом 1970 и оба, как известно, впервые были опубликованы несколько лет спустя в тамиздате. Вероятность того, что Бродский написал про «белые глаза» в соседстве с «бутылкой белой» независимо от Ерофеева, весомо снизится по ознакомлении с комментарием Льва Лосева в «Новой библиотеке поэта» к стихотворениям, найденным Бродским среди своих старых бумаг и отправленным в 1994 г. другу-издателю Якову Гордину с пояснением в письме: «Что касается одесского стишка и «Подражания» < имеется в виду «Любовная песнь Иванова» – Л.Л.>, не удивляйся датам под: я их – вернее, 5–6 первых строф, – нашел в марамзинском месиве[vi]; остальное либо вспомнил, либо дописал». А «Иванов» содержит 10 строф! Проклятая, как в том анекдоте, неизвестность… Редко встречающиеся белые глаза и водка в одном флаконе – это если не улика, то след.

Теперь несколько более существенных слов о системе ценностей, вернее, о последних ценностях «постороннего» в освещении новой книгой. Здесь, как и можно было ожидать, не оставлено без внимания структурное свойство личности Венедикта Ерофеева, замеченное многими из тех, кто знал его в расцвете жизненных сил. Почему даже тогда он, одаренный природой с несправедливой щедростью, прямо-таки лелеял, на первый взгляд,

беспричинное (в отличие от героини Крамского) «неутешное горе»? Душевная болезнь? Веничка поэмы готов к такому диагнозу.

А явление, вообще-то говоря, хорошо освещено с дней Екклезиаста: мировая скорбь. Веничка и называет вещи своими именами: «Я знаю лучше, чем вы, что “мировая скорбь” – не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу её в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать». Но… всё-таки не говорит прямо, что из этого следует и до чего редко кто докапывается из толкователей «Москвы – Петушков». Книга о «постороннем» докопалась – до бездны.

Образ опошлен достоевщиной, но противоироничный Веничка заставляет отнестись к нему серьезно. Помните? – «…Если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны…». Дотошная книга не пропускает ерофеевский оксюморон: подняться – не опуститься! – до бездны (с.141).

Новая книга, копая в правильном направлении – древних греков, бога Диониса, Шопенгауэра, Ницше и ряда других прозревателей, – вгляделась в бездны, удостоившиеся ерофеевских ума и сердца. Венедикт-Веничка принял жизнь, убеждает книга, «не заслоняясь от пытки бытия, — через испитие скорби до дна, через постоянное, всегдашнее переживание утраты, через открытость небытию». Подобная установка сознания мгновенно переводит наш взгляд на поэта Бродского, открытого небытию, может быть, еще усерднее, чем Венедикт-Веничка, за что, возможно не в последнюю очередь, и был высоко ценим Ерофеевым («высвобожденный голос», говорит Бродский в фильме о Ерофееве[vii]). И когда глубинный экзистенциальный анализ авторов книги завершается диагнозом ерофеевской системы ценностей: «настоящие ценности испытуются и утверждаются бездной, вне бездны — они обесцениваются, оборачиваются “вздором”», то к компании, так сказать, бездных я с чистой совестью отношу и Бродского. И понимаю давнюю свою тягу видеть их неподалеку друг от друга во времени Культуры.

К слову, открытость небытию вовсе не означает закрытости бытию ни Венедикта-Венички, как о том свидетельствуют многие страницы поэмы и дни жизни Ерофеева, ни Бродского, «понимавшего жизнь, как пчела на горячем цветке», оттого и написавшего так горячо «на смерть друга».

Через бездны творчества проходят трагедии «Вальпургиева ночь…» и «Представление».

«Вальпургиева…» принесла новость, поднимая занавес над давно забытым старым – трагедией в пяти актах, соблюдающей все классицистские каноны, т.е. анахронизмом для ХХ века (того, что «настоящий», по ахматовскому счету). После Первой мировой ницшеанское «рождение трагедии из духа музыки» отправилось в архив: хаос в музыке, видимо, превысил критическую массу для уха певца трагедии. Катарсис стал невозможен, вернее, возможен только как очищение творческим актом автора, а не патетической гибелью героя. В своих «Иллюзиях и разочарованиях Екклесиаста» беспощадный литературовед Александр Белинков, постигавший категорию трагического в сталинском концлагере тринадцать лет, просто издевался над трагедией, «не решившейся стать фарсом»[viii]. «Вальпургиева ночь…» решилась и стала событием жанра. А каноны «Вальпургиевой…» только оттеняли неканоническую стратегию современной трагедии: без союза с комедией ей не выжить.

Если поэма Бродского «Представление» – да нет, какая это поэма, но и «длинное стихотворение» (224 строки) не определит внятно конгломерат шестнадцати этаких кентавров, нижняя часть каждого из которых состоит из шести реплик «хора», а верхняя из авторской ремарки (тоже на шесть строк), традиционно представляющей того персонажа, что «входит» в каждое из «явлений» этой усеченной пьесы, – короче, если «Представление» было бы опубликовано, когда написано, т.е. через год после публикации «Вальпургиевой…» (1985), а не в 1989-м (да ещё в «Митином журнале» с несерьезным тиражом), то родство этих двух «представлений» – прежде всего в сплаве невиданной ранее твердости трагического с комическим – просто бросилось бы в глаза. А так: слона-то я и не приметил.

Ни одно из известных мне прочтений «Представления», как бы ни отличались они по задачам, филологическому уровню, убедительности, не видит в первой буффонаде Бродского отклика на «Вальпургиеву ночь…». А их порядочно, и понятно почему: расшифровывать шокирующие образы вознаградительно, когда за каждым словом здесь стоит разрывающая сердце русская жизнь.

Маловероятно, что столь чувствительный к поэтике драмы поэт прошел мимо, не задетый шальной пулей «Вальпургиевой…» – впрочем, не такой уж шальной, если принять во внимание, что за пьесой Ерофеева в «Континете» 1985, №45 сразу шла пространная подборка новых стихов Бродского (не говоря о том, что поэт входил в редколлегию журнала).

Столь неожиданная в своей обильности инъекция комического в глубоко трагическое, по сути, «Представление» (своего рода реквием по родителям, умершим в тоске по живому и недоступному сыну) могла быть предпринята Бродским, само собой, независимо от трагифарса «Вальпургиевой…». Здесь однако нелишне будет вспомнить нечто, что вспоминать давно уже моветон: величие замысла. Думаю, что поэт, сознавая величие замысла ерофеевской пьесы, не мог не пойти дальше в испытании крепости сплава трагедии с фарсом.

«Вальпургиева…», хотя и уступает в стилистическом богатстве, метафизическом томлении, лирическом трепете, главное, в неподдающейся анализу органичности – «Петушкам», еще настоятельнее выявляет необходимость трагикомической оптики, когда автор выходит за чисто лирический жанр в эпос. Смех, поддерживая стоицизм поэзии Бродского в противостоянии хаосу и абсурду, погоды в его поэтике всё же не делал. А в «Представлении» сделал и – так и не затухал до конца его пути поэта. Смех, конечно, все больше от отчаяния, язвительный, достигавший верхнего «до» сарказма по адресу миропорядка («Портрет трагедии», 1991) или земных «псов», навязывающих окончательное решение вечных вопросов («Aere perennius», 1995).

Смех заразителен, и когда один бездный заражается от другого, искусству не обойтись без термоядерной реакции. Чем и воспринято было «Представление» первыми читателями.

Два «представления» – В. Ер.и И. Бр. – сопоставимы лишь по их эстетическим и этическим достижениям: метафизические их измерения перпендикулярны; Ерофеев религиозен, с апофатическим уклоном, последние смыслы бытия, в отличие от последних ценностей, остаются неподъёмны и в «Петушках», и в «Вальпургиевой…». «Представление» Бродского – вообще не метафизика, а физика советской жизни как она впиталась с молоком матери. Две с половиной сотни строк (наполовину длинных, наполовину совсем коротких), напитанных густой аллюзией, простых по философии и сложных по образности. Чуть ли не каждое слово открывает дверь, если подобрать ключ (а это-то самое хитрое) в ту или иную «коммуналку», будь она на трибуне Мавзолея или в рудниках каторги. В своём анализе музыкального субстрата «Представления» искусствовед Елена Петрушанская сравнила одну сценку из двух строк с «чёрным карликом», т.е. остывшей сверхплотной звездой-карликом. Корректнее сравнение этого двустрочия, как и всей вещи целиком, было бы с «белым карликом», с ещё не остывшей звездой, имея в виду предельную словесную плотность малого объема, излучающего ослепительный свет смысла, пусть неутешительного. Ошибка критика в цвете, думаю, вызвана эмоцией: вещь мрачнейшая, обильный юмор исключительно чёрный. Что не мешает смыслу быть высказанным, и это единственный род катарсиса в современной трагедии.

Советская действительность, по Ерофееву и Бродскому, зашла в тупик не только исторического, но и антропологического развития. Мысль не новая, но новость в литературе, как известно, приносит талант. Отсюда особый интерес к их, талантов, умножению и произведению. Ерофеевская метафора – дурдом, у Бродского – ночной кошмар, бред, театр абсурда. Тупиковая антропология дана через язык – речь персонажей с именами, как полагается в традиционной по форме пьесе Ерофеева, а в усеченной пьесе Бродского в описаниях социальных пейзажей и через речь персонажей безымянных, «представителей населенья». Языковое сходство таково, что все персонажи в какие-то моменты могли бы с одинаковым успехом представлять в любой из двух пьес, с той однако разницей, что пациенты ерофеевской психушки в абсурд своего языка играют, а представители населенья у Бродского смертельно серьёзны – что и делает его буффонаду антропологической трагедией. «Вальпургиеву…» же таковой делает смертельно серьёзная докторская власть, разрушающая психику больных, убивающая их выродившимся в садизм языком.

Последний, пятый акт «Вальпургиевой…» начинается с представления в песнях и танцах; авторская ремарка оповещает: «Представление начинается. В нем принимают участие все». Все – это пациенты палаты психбольницы, куда в начале дня доставлен поэт Лев Гуревич, главный герой трагедии, избывающий тюрьму сумасшедшего дома в свободе и изяществе словесной игры, тайный постановщик «вальпургиевого» Представления. Именно он, с замыслом «…внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней», добыл из закромов дурдома горючее для праздника стихии слова (спирт оказался по роковой оплошности ядовитым метиловым).

Ниже самые первые «вальпургиевы» частушки (кто именно поёт, сейчас не важно для нашей цели найти отклики в «Представлении» Бродского; обозначения Ер. и Бр. не нуждаются в раскрытии).

Ер. «Я надену платье бело / И весеннее пальто. / Никого я не боюся: / Председатель – мой отец», «Председатель к нам спешит, / “Не кручиньтесь, – говорит, – / Не кручиньтесь, не тужите, / Удобренье положите”.»

Невероятно, но факт: Председатель открывает и «Представление» Бродского.

Бр. «Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела! / Эта местность мне знакома, как окраина Китая! / Эта личность мне знакома! Знак допроса вместо тела. / Многоточие шинели. Вместо мозга – запятая. /…/ Вот и вышел человечек, представитель населенья».

Обезличенный одноклеточный представитель населения у Бродского близок такому же у Ерофеева, точнее, тому образу, что представляет каждый псих в танце смерти.

Одной породы и представители детей:

Ер. «Дети в школу собирались. / Мылись, брились, похмелялись.»

Бр. «И младенец в колыбели, / слыша “баюшки-баю”, / отвечает: “мать твою!” /…/ Входят строем пионеры, кто – с моделью из фанеры, / кто – с написанным вручную содержательным доносом. /…/ Что попишешь? Молодёжь. / Не задушишь, не убьешь.»

Советский Кремль, столь значимая эмблема для автора «Москвы–Петушков», совпадает с той же эмблемой у Бродского; близки и окрестные скабрезные песнопения:

Ер. «Вся страна лежит во мраке – / Огонек горит в Кремле! / Обожаю нежности / В области промежности!»

Бр. «Глянь – набрякшие, как вата из нескромныя ложбины, / размножаясь без резона, тучи льнут к архитектуре. / Кремль маячит, точно зона; говорят, в миниатюре.»

Без мотива собачьей жизни-смерти не обойтись:

Ер. «Ай-ай! Ох-ох! / Всё готово. Бобик сдох.»

Бр. «У попа была собака». / «Оба умерли от рака».

В наличии, само собой, и «жиды». В «Вальпургиевой…» еврейская тема строит сквозной сюжет трагедии, фарсовая тень которой богата вариациями на тему. Вот, к примеру, диалог в разгаре метилового веселья:

В и т я. Я бы голландцев наказал, за их летучесть…

М и х а л ы ч. Тогда уж и жидов, за их вечность…

А вот частушки на тему от Бродского: «Жизнь – она как лотерея». / «Вышла замуж за еврея.» /…/ «Над арабской мирной хатой / гордо реет жид пархатый».

И без суда над эгоизмом, бездуховностью, пошлостью Запада не обойдется ни тот, ни другой фарс. Паясничает Гуревич: «… они разобщены: у каждого свой трепет, свое урчание в животе. У нас – один трепет и одно урчание!» (выделено автором пьесы).

А в одном из явлений в «Представлении»: «Входит с криком Заграница, с запрещенным полушарьем / и с торчащим из кармана горизонтом, что опошлен. /…/ придирается к закону, кипятится из-за пошлин, / восклицая: “Как живете!” И смущают глянцем плоти / Рафаэль с Буонаротти /…/ Пролетарии всех стран / маршируют в ресторан.»

Когда психи-скоморохи, опоенные метилом, уходят один за другим в мир иной, их реплики сменяются авторскими ремарками, тоже находящими отклик у автора «Представления»:

Ер. «Стасик становится у трупа, оттянув подбородок, в позе стерегущего Мавзолей.»

Бр. «Хорошо, утратив речь, / встать с винтовкой гроб стеречь.»

Или такая вот неаппетитная текстуальная перекличка:

Ер. «Медбрат Боренька и медсестра Тамарочка не смотрят на больных, а харкают в них глазами.»

Бр. «Харкнул в суп, чтоб скрыть досаду». / «Я с ним рядом с.ать не сяду.»

Одна из финальных мизансцен «Вальпургиевой…» сопровождается голосом попугая из клетки: «На работу, на работу, на работу, на … – на … – на …» (в оригинале три трехбуквия).

Труд как дело чести, доблести и геройства на месте и в «Представлении»:

То ли правнук, то ли прадед в рудных недрах тачку катит,

обливаясь щедрым недрам в масть кристальными слезами.

И за смертною чертою, лунным блеском залитою,

челюсть с фиксой золотою блещет вечной мерзлотою.

Знать, надолго хватит жил

тех, кто головы сложил.

Есть ли еще сомнения в том, что «Представление» под напором «Вальпургиевой…» высвободило Бродского-клоуна – если не «рыжего», то «белого», а точнее: «черного» – что еще больше сделало ахматовского «нашего рыжего» нашим!

Если же товарищи мне укажут на то, что откликается не автор на автора, а просто материал у них один и тот же, то в ответ предложу прислушаться к такому вот текстуальному эху. В прологе пьесы врач приемного покоя приказывает медсестре занести в историю болезни Гуревича: «Больше любит папу-еврея, чем русскую маму». Последние строчки «Представления»: «Это время тихой сапой / убивает маму с папой». Словно свалившаяся с неба колыбельная в эпилоге «Представления» магически превращает буффонаду с хулиганским уклоном в реквием. Не только по родителям, но и по родине в целом.

От любви бывают дети.

Ты теперь один на свете.

Помнишь песню, что, бывало,

Я в потемках напевала?

Это – кошка, это – мышка.

Это – лагерь, это – вышка.

Это – время тихой сапой

убивает маму с папой.

Не знаю, возможно ли подобное в музыке – пожалуй, нет, не бывает так, чтобы мелодия, завершающая вещь, меняла звучание предшествовавших частей при повторном прослушивании. А в поэзии это возможно. Как и в любом жанре письменного слова. Так и финал «Вальпургиевой…» всю предшествовавшую ругань власти целителей возводит (низводит) в квадрат ублюдочным словоотделением, с каким медбрат Боренька по кличке Мордоворот добивает ногами умирающего Гуревича, выводя фарс на уровень трагедии языка.

В своих подробных комментариях к «Представлению» в «Новой библиотеке поэта» Лев Лосев сообщает об адресате посвящения: «М. Николаев (1929?–1987), автор автобиографической книги «Кто был ничем…» (М.: Время, 2008), знакомый Бродского < муж Виктории Швейцер, автора книги «Быт и бытие Марины Цветаевой» – Л.П. >. Родителей не знал, т.к. они были, вероятно, репрессированы, а имя и фамилия были ему даны в детском доме, где он воспитывался с младенчества. Позднее сам сидел в советском лагере. Трагическая судьба человека, “усыновленного советским государством”, видимо, глубоко задела Бродского. Как вспоминают очевидцы, на похоронах Николаева Бродский плакал, повторяя: “Собачья жизнь… собачья жизнь..”».

Лосев предполагает, что в прижизненных изданиях Бродский датировал «Представление» 1986 г. ошибочно, т.к. в 1988 г. подарил вдове адресата посвящения машинопись как недавно законченную вещь. Но ведь могло быть и так, что написал он стихи раньше и не решался обнародовать текст, начиненный на добрую долю табуированной лексикой (ничего сравнимого по этому параметру в его публикациях не было и позже не появилось). А смерть того, «кто был ничем» (1987) и, стало быть, чего только не слышал в жизни, действительно могла вдохновить поэта на оплакивание многих и многих подобных жизней в единственно подходящем жанре – трагической буффонады, пример которой явила «Вальпургиева ночь».

«Представление» строже, чем любое другое сочинение Бродского, доказывает работоспособность его известного заявления «Только с горем я чувствую солидарность» и для worst case: в случае горя народного, общего, а не только частного, экзистенциального.

В соответствии со своим зрелым пониманием трагедии, манифестированным в «Театральном» (1995) (ещё одна буффонада, философская): «Но в настоящей трагедии гибнет хор, / а не герой. Вообще герой / отступает в трагедии на второй / план. Не пчела, а рой / главное! Не иголка – стог!», Бродский построил антропологическую трагедию «Представление».

Сходный путь от индивидуального к общечеловеческому (архетипный, по Юнгу, для состоявшейся личности) Венедикт Ерофеев завершил несколько раньше. Рассказав в поэме о своем экзистенциальном «неутешном горе», в пьесе он выходит за пределы одной трагической жизни: погибает хор. Таким же жанр трагедии мыслился и для двух других частей начатого триптиха «Три ночи».

Из посвящения «Вальпургиевой ночи…» Вл. Муравьеву: «“Ночь на Ивана Купала” (или проще “Диссиденты”) <…> обещает быть самой веселой и самой гибельной для всех её персонажей. Тоже трагедия и тоже в пяти актах». На вопрос автора этих строк в 1987 году, погибнут ли все персонажи и в третьей трагедии «Ночь перед Рождеством», Венедикт Васильевич торжествующе улыбнулся: «Я всегда… их всех… убиваю».

[i] О взаимодействии истории и мифа см. Ю.M. Лотман, Б.А. Успенский «“Письма русского путешественника” Карамзина и их место в развитии русской культуры»

[ii] «Письмо от Ольги Седак.<овой>: “Также привет тебе от И. Бродского, твоего горячего поклонника”, из Венеции». Вен. Ерофеев. Последний дневник (октябрь 1989 г. – март 1990 г.) // НЛО, №18, 1996, с.195.

[iii] «Литературой существования» в одноименной статье (1996) по аналогии с философией существования – экзистенциализмом – называл невымышленные сочинения писатель Александр Гольдштейн (1957 – 2006)

[iv] Вен. Ерофеев. Последний дневник (октябрь 1989 г. – март 1990 г.) // НЛО, №18, 1996, с.189.

[v] «Звезда», 2018, №10.

[vi] Имеется в виду первое машинописное самиздатское собрание сочинений И.А. Бродского, в составлении которого активно участовал писатель В.Р. Марамзин в 1971 – 1974 гг.

[vii] Документальный фильм «Москва – Петушки». Режиссёр П. Павликовский.

[viii] Лагерная тетрадь Аркадия Белинкова. (Публ. И. Уваровой.) // НЛО, 1996, №18.

—————————————————————————————————————————

См. также главу из книги Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского на «Textura». – Прим. ред.