Санджар Янышев – поэт, переводчик, композитор.

Родился в 1972 году. В 1995 году окончил факультет зарубежной филологии Ташкентского университета и сразу уехал в Москву; работал курьером, коммивояжером, уличным музыкантом, рекламным менеджером, редактором, частным преподавателем, сценаристом, писал статьи для детской энциклопедии…

Автор книг: «Червь» (2000), «Офорты Орфея» (2003), «Регулярный сад» (2005), «Природа» (2007), «Стихотворения» (2010), «Умр. Новая книга обращений» (2017).

Лауреат независимой поощрительной премии «Триумф» (2001), премии журнала «Октябрь» (2003), четырежды дипломант премии за лучшую поэтическую книгу года «Московский счёт».

Фото Санджара Янышева сделано А. Забриным

Со скоростью анекдота. Часть I

Избранные заметки, наброски, посты

Часть I вот здесь

*

В «Андрее Рублёве» есть такая сцена. «Это кто?» – спрашивает татарин, указывая на фреску. «Это Дева Мария», – отвечает русский князь. «А это?» – «Сын её, Исус Христос». «Какая ж она дева, если у неё сын? – удивляется татарин. – Впрочем, у вас на Руси ещё и не такое бывает…»

Бывает. Сирень вот осенью цветёт.

Деревня Рождествено.

*

В электричке. Луковка и Баклажан.

*

Бабуля. Абдурахимова Кафия Бектимировна. В переводе с татарского Кафия значит «рифма». «Эта рубашка ещё меня сносит», – сказала однажды про свою ночнушку, и я вдруг с последней ясностью понял, как работает поэзия.

СОСЕДИ

Читаю Сене и Юле книжку про Пятилапа. Там молоко на специальном молочном дереве растёт – уже пакетированное: на нижних ветках – трёх-с-половиной-процентное, на верхних – полутора. Спрашиваю Юлю:

– А вы какое молоко покупаете?

– А вы?

– Мы – трёхпроцентное.

(Две десятых процента я опустил как несущественные для шестилетней девочки.)

– А мы гораздо меньше покупаем.

– Почему?

– Потому что его никогда не хватает. Всё Сашенька выпивает.

Сашенька – её годовалый брат. Есть ещё старшая сестра Оксана, похожая на Суок. Есть мать – Ира, тридцать лет, глава семейства. Когда трезва, все ходят по струнке. Зато когда выпьет, тогда уж все по лезвию ходим. Это она меня первая Дядей Сашей звать стала.

Сначала, около года, соседи смотрели на нас с опаской и детям своим запрещали с нами разговаривать. Присматривались. Мы тоже, конечно, наблюдали. Мужик у них справный, работящий; как позже выяснилось, – «завязамши». Я к нему пару раз ходил, топор просил – не столько для надобы, а чтоб посмотреть на человека с двух шагов. Говорить он стеснялся, глаза в штанину прятал, топор, однако, давал. Миша.

В этом году, ближе к середине лета, прорвало. В нашу жизнь вошла Ира. Забор меж нами от ветхости рухнул, как берлинская стена, образовался пролом метра в три, соседка приняла храброй микстуры и к пролому – знакомиться. В тот же вечер она увела к себе мою жену. Та только успела обречённо поморгать: через сорок минут набери меня и потребуй назад. Когда жена на амбразуре, муж, по «легенде», должен быть непьющий и строгий. Эту роль я играю уже два месяца. Дольше, чем «на пять минут», жену не отпускаю. Хотя по факту, понятно, раз в десять дольше. Но не пойти – обида смертная.

И всякий раз один и тот вопрос встаёт у Иры – то колом, то соколом, то мелкой пташкой: «Ты чо, Натаха, русского себе найти не могла?»

Натаха пожимает плечами: значит, не могла.

Вру, это не Ира под мою идентичность копает, это её мама (у Иры есть мама – вот кого я реально боюсь!). Ира обычно заходит с другого конца: «А ты с мужем… на каком языке ругаешься?».

Вчера, после многоводки и пивоса, насели обе: «А он кто вообще конкретно?». Мол, ясно, что чучмек, но какой именно. Услышав слово «узбек», мама Иры проявила чудо толерантности: «А узбеки, слышь ты, лю-ю-ди!». В смысле – не чета всем прочим чуркам.

В районе, к слову, много таджиков; они обычно ходят стайкой: три-четыре женщины в платках, шесть-семь ребятишек. Мужчины ходят по двое. Все вежливые, миролюбивые, даром что по-русски совсем не говорят. Есть ещё семья армян. Узбеков мало-мало есть, но в соседней деревне. В этой – только я.

…Однако вопрос о том, почему я всё же не русский, – он, походу, на все времена вопрос. И пролом этот в заборе, через который ко мне запускаются дети и собаки, а жена изымается, – тоже вечен.

Вчера утром стук в окно: «Натаха, дай двести рублей до вечера». Как пел БГ, «трубы, я слышу трубы». Вечером – пакет грибов притащила: белые, лисички… Невероятно красивые, только я их уже видеть не могу.

Трезвенник Миша женины загулы принимает смиренно, как санитар. Он работает с братьями в лесничестве, на заготовке. Мужик рукастый, может и печку построить, и колодец вырыть. Готовит в доме тоже он. Старшáя (Оксана) рецепты в школе записывает, отец воплощает.

Месяц назад мы подрядили его разобрать покосившийся гнилой сарай, в который уже страшно стало заходить. Денег Миша запросил не много (за «много» – сам разберу), обещал завтра начать. Через неделю признался, что «тракторист запил». Тракторист – это человек с телегой, чтоб мусор вывозить.

В общем, уехали мы в Москву, оставили соседу полномочия… Сарай Миша разобрал. Траву «на сдачу» покосил. А заодно зачем-то спилил куст, который я всё лето растил. Куст рос на пне, между калиткой и дорогой; помимо экологической функции, выполнял декоративную: прятал этот самый пень, обещал в будущем стать полноценным деревом.

– Миша, зачем спилил?

«А нахер он нужен!» – подумал Миша, глаза в штанину; но вслух только плечами пожал.

…А сегодня грибов принёс пакет. Тяжёлый.

*

В нескольких верстах от нас – деревня Спас-на-Сози, по сути – хутор с тремя-четырьмя избами, точнее, теремами, принадлежащими небедным людям. Сразу за хутором земля обрывается, белый свет скручивается в свиток. Иными словами, ничего, окромя болот, дальше нет. Примечателен контраст между шикарным бытом хуторян и величественной в прошлом церковью Преображения Господня, которую хочу вам показать. Рядом с церковью кладбище: биологический срез двух последних веков.

Я, естественно, влез по шатким досочкам на колокольню (но руку сломал не там, а позже, когда мы деревню покидали). Вошёл и в церковь. В центре – разверстая геенна с обугленным нутром. В одном из приделов стоит стол, накрытый кумачём, за ним – подобие алтаря.

Представил себе картинку: из уезда привозится уютный батюшка и по живым мосткам, страхуемый также знамением крестным, переносится к алтарю; там он раскладывает на столе свои ароматные инструменты и совершает обряд крещения.

Потом венчания.

Потом крещения.

Потом отпевания.

ДЕРЕВЕНСКИЕ АРАБЕСКИ

Сосед принёс пахнущую собачьим дерьмом глину для печки. Всякой печке время от времени нужна глина: подмазывать трещины, укреплять дымоизоляцию. Алебастр для такого не годится, поскольку при нагревании ведёт себя непредсказуемо. Тут и глина не каждая подходит (лучше всего – «шамотная»). В этой, что принёс сосед, слишком много песка; оно бы и ладно, но вот дерьмо… Я пока не спрашивал ни у соседа, ни у гугла; может, дерьмо-то в малярном деле – центральное вещество, и ничто другое не обладает такими связывающими характеристиками, как отборное, выдержанное в эмалированной посуде, слегка подмороженное, слюной человеческой спрыснутое да пестиком берёзовым помятое тузиково дерьмо?..

С другой стороны, ежели исключить физическую сторону вопроса, то останется одна лишь магическая: попытка посредством глины повлиять на нашу внутреннюю, сокрытую от посторонних жизнь. (Это не паранойя – это художественное допущение.)) Давным-давно я работал в некоем издательстве редактором проверки, и однажды мне поручили проверить такой факт. Где-то в исламском мире существует мускусная мечеть; при строительстве в её кирпичный раствор строители добавили пахучее вещество мускус, используемое в парфюмерии и добываемое из желёз млекопитающего по имени кабарга. И всякий раз, как ветер становится влажным, стены мечети принимаются чувственно благоухать, что настраивает правоверных на особый неверифицируемый лад… (Cлова «мускус» и «mosque» для меня с тех пор однокоренные.)

Печь, источающая по мере нагревания лёгкий запах собачьего дермеца, – что это, как не кратчайший способ обращения… – во что?

Будь проще – говорит мне Сосед своим сыпуче-пахучим даром. Проще будь.

…А нынче мясо бобра притаранил. «Будешь варить, – говорит, – первую воду слей».

Когда в деревне идёт дождь, интернет сдувается: с обычных 2Gдо 1. Почему так? Почему вода – прекрасный, если не лучший, проводник для электричества – радиоволны без зазрения совести гасит? Перед глазами сцена из «Чёрной кошки, белого кота»: «Алё!.. Алё!!.. Ида, полей столб!» Ида берёт ведро воды, поливает телеграфный столб, телефон начинает работать. Преимущество проводной связи перед космической.

А ещё у местных в ходу выражение «одноразовые зажигалки». И это совсем не то, чем кажется.

Жизнь в деревне, помимо очевидных всякому эскаписту преимуществ, ещё тем хороша, что позволяет прокрастинировать с минимальными потерями. Вот, скажем, решил ты пописать давно замысленную прозу – а вместо этого берёшь шамотную глину и мажешь ею печные трещины. Вроде сачкуешь — а всё при деле. Или садишься на толчок, предвкушая многотрудное чтение… А вместо этого включаешь смартфон и выводишь эти вот арабески.

Сижу на толчке.

Собака соседей вдруг на кого-то: «Ав! Ав-Ав!»

Соседка Ира (очень строго): «Тайга, чо ругаешься! Он мимо идёт!»

Соседская девочка Юля (7 лет) – моей жене.

– А правда, что вы матных слов не знаете?

– Знаю, просто обхожусь без них.

– А ваш папа тоже не знает?

– Знает. Просто мы… обходимся.

– А мои папа с мамой не обходятся.

Я писал уже год назад, что у соседей трое детей, и вечно не хватает молока. На днях Миша рассказывает: та, корова, чьё молоко они до недавнего времени покупали, умерла. Цапнула со стола батон (в дом что ли вошла?) и заболела: живот вздулся, пришлось прирезать. Миша: повели бы к ветеринару, прокололи корове бок – воздух бы и вышел. Не повели.

Здесь другая логика жизни: не как лучше, а как проще. Проще срубить под корень, нежели подпилить опасные ветви или макушку столетней берёзы, что вросла уже навеки в небо над соседской временной избой.

*

– Папа, а сколько лет этой девочке?

– Думаю, столько же, сколько тебе…. Шесть-семь.

– Но она же умеет ругаться…

– Ну, ты тоже умеешь ругаться.

— Я умею только кричать по-ругацки, а делать глазами строго я не умею.

*

Мужчина без женщины дичает.

Покрывается шерстью.

Начинает пахнутъ непотраченными гормонами.

Бросает под ноги окурки и кусочки рифлёной бумаги.

Разбивает машину.

Перестаёт отжиматься от пола и экономить электричество.

Идёт в Макдональдс.

Обзаводится старыми друзьями.

Приобретает микроинфаркт.

Бросает пить.

Изобретает средство от рака молочной железы.

Возвращает женщину.

*

Однажды ляпнул глупую глупость,

И даже не заметил.

А он помнит.

Но вряд ли помнит,

Как спас мне жизнь,

Выбив из рук канистру с бензином.

Я вот никогда не забуду,

Как топорщилось резиновое покрытие на детской площадке, когда он умер.

И я представил его голым.

Потому что так нельзя.

Голые мёртвыми не бывают.

Смерть – это одежда.

Много-много одежды.

*

«Я умир» – статус френда, провисевший в ФБ вплоть до сегодняшнего утра.

Никто не поверил, потому что не остроумно.

А посты и прежде появлялись крайне редко.

Хорошо, догадался в «личке» спросить: что, мол, это было?

«Ну умир я бляха! атебитися».

Любовница из Сухума хакнула профиль чувака.

Теперь руководит им.

Как мечтала при жизни.

*

Ответил на предложение дружбы, которое месяца два провисело в «запросах»; прежде по обыкновению взглянул на парсуну, отмотал несколько постов – безобидный старичок, однофамилец моего ученика, почтенный литератор; уже нажав кнопку «принять», я увидел верхнюю публикацию: оказывается, он только что умер, мой новый друг, вчера умер. Теперь мы взаимные друзья, я отправляюсь в прошлое и читаю в обратном порядке его посты: ремарки, реплики, стихи…

Много лет уговариваю друга Славу вступить в ФБ-сообщество, главный аргумент созрел недавно: здесь никто не умирает. И пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится – а посты будут жить. И нас переживут. Как пластиковые бутылки в лесу.

*

– А он обрезан? Говорят, американцы это любят.

– Знаешь, я его без эрекции ещё не видела.

(The Affair, 10-й эпизод 3-го сезона.)

Как я люблю Францию.

*

То странное чувство, когда на литературном вечере друга к тебе подходит импозантная дама лет пятидесяти двух и с блеском в очах признаётся: «Санджар, вы – кумир моей юности!»

*

Подчас довезти все подаренные в поездке книжки/журналы/альманахи/антологии до московского малометражного гнезда – не скажу, что подвиг, но подвижничество –натуральное, как санкционные продукты. Кто-то из великих стариков как-то обронил: мол, время сохранит лишь книжки с автографами.

А вот ни фига. У подписанных витиевато и с лестным получателю придыханием кой-какой шанс еще есть – прочие постигает судьба.

Речь не обо мне: я, как правило, всё довожу и на какое-то время прописываю в одном из пяти моих круглых углов. До первой генеральной уборки. Далее – см. предыдущий пост. Зато один мой приятель, поэт О., разгрузился однажды под голубой елью в районе привокзальной площади города Х. Но и это много.

Знаменитая поэтесса Ч. «забыла» дарёный пуд стихотворной материи на шкафу своего номера в отеле фестивального города Ш. Спустя неделю она получила все эти брошюрки и фолианты по почте. Наложенным платежом.

*

Лучше всего фамилии тырить на кладбище. Для литературных, так сказать, нужд. Только там обретается какой-нибудь Панкрат Обрезумов. Или Флора Игумнова.

А вот магазин «Смешные цены»: неумолимая фамилия Безвыходных.

*

Нас иногда не любят без причины.

Есть у природы такая охранительная функция:

Не дай бог вот эти соединятся – бабочка Брэдбери куколкой покажется.

Отсюда же всякая разноречивость: язык-то вроде один – уши разные.

«Он вор!!» – «А кто не вор??»

(«Вы греки, уважайте свой алфавит!» – «А персы нас уважали?»)

Разговор флоры с фауной.

Тебе дерево – потому что живое и светится; ему пень – потому что «упадёт, блядь, однажды, и дому капец».

Жизнь в деревне – торжество функциональности.

Красота – это клумба в жигулёвой покрышке.

История – это человек с усами.

Бог – это не дай бог какое несчастье.

Баба Нюра, тётка моего соседа, всю жизнь выбирала свечные огарки из кандила, блюла прихожан, радела за чистоту и порядок.

Котят топила – сперва оборачивала их тряпочкой, чтоб не видели.

И воду им всегда подогревала – чтоб тёпленькая была.

Милосердие – это любовь.

Нас никогда не любят без причины.

*

Всю свою юность, лет с 16, я занимался «попрошайничеством», то есть зарабатывал деньги собственным талантом. Не говорю: большим (пусть другие судят) – тем, что Бог дал. Пардон, подал. На улицах и площадях, в переходах, в метро.

Крупных денег никогда не собирал: один раз поесть (семью накормить) хватало. Батон хлеба, грамм 200 колбасы, пачка масла, три куриных кубика (помните такие? – «кнорр вкусен и скор»), батл пива. Молоко ребёнку. Труд адский. Потому что всяк мудак татуированный может заказать «мурку» (в смысле «таганку») – и попробуй не изобрази. Всяк алкач ароматический норовит подпеть, да ещё и приобнять. Это часть профессии, как говорят члены профсоюза юным белошвейкам. Зажми нос и играй. Призови всю силу во, всё чувство ю. И ни одна копейка не будет лёгкой. Ибо люди бросают деньги не из жалости: они оценивают. Даже если не останавливаются. Нескольких секунд на эскалаторе им хватает, чтоб краем уха зацепить уровень игры или испытать радость узнавания, если звучит что-то любимое. Например, вальс Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» – самая высокооплачиваемая мелодия в московском метро в 90-е годы прошлого века (не удивлюсь, если и сегодня…). Или тема Эннио Морриконе из фильма «Профессионал».

…Один раз только упали в футляр, кажется, 100 тысяч дореформенных рублей (эквивалентных сегодняшним 500, а то и 1000) – шальных, новогодних… Однако любой уличный музыкант, как достоевский игрок, знает цену фортуны: чаша всегда будет уравновешена – не завтра, так послезавтра. Придёт баран в форме лейтенанта милиции и не просто прогонит (чаще всего было так), а заведёт в участок и заберёт всё до запонок, арестует инструменты, поглумится, запрёт в обезьянник, пригрозит стрижкой под ноль, да ещё предохранителем табельного поиграет перед твоим носом… Было и такое, правда, не в Москве – в Ташкенте, впрочем, менты везде одинаковые, природа у них такая. Это как у Пелевина про политику (что применимо к любым властным структурам): «если девушка сосёт хуй в публичном доме, из этого с высокой степенью вероятности следует, что перед нами проститутка».

Бляди не мы – бляди они, потому что нам полжизни по галактике «маму» петь, чтоб домой вернуться, им – долг исполнять эцилопский. То есть, цитируя того же П., «работать пидорасами у клоунов».

Были и светлые моменты. Женщина с мальчиком лет восьми, специально остановившаяся в переходе с «Таганской» на «Марксистскую», чтоб преподать сыну вечный урок: «Смотри, будешь плохо учиться – так же будешь попрошайничать в метро».

А в 1994 путешествовали с братом и его девушкой автостопом из Питера в Одессу, и в белорусском городе Жлобин настиг нас неизбежный кризис – финансовый и моральный. Хорошо, был с нами инструмент. И зажгли мы на привокзальной площади так, что слушали нас в то утро, наверно, все жлобинцы, включая младенцев и беременных женщин. Менты, кстати, тоже слушали – и, смею верить, ловили кайф. Потому что для небольшого провинциального города это было в новинку и в диковинку: нечто яркое и свободное. Как и для ташкентского, кстати, Бродвея, позже зачищенного и оскоплённого (сперва прогнали музыкантов, потом художников, потом столетние чинары – и всё это оказалось явлениями одного порядка). Так вот, возвращаясь в Жлобин: за один час мы заработали на три плацкартных билета до самой Одессы – и это было счастье.

Не стреляйте в пианиста. Не унижайте его своим презрением. Если он играет плохо — не платите. Если спешите – не слушайте. Но не осуждайте. Особенно в России. где уличный музыкант (декламатор, мим, не важно) – всегда канатоходец на площади. И его выход на публику – подчас последнее, что не даёт ему сдохнуть.

*

Вдруг понял, откуда предрассудок (или примета?) – не передавать деньги из рук в руки – а класть их, например, на стол. Древнее правило коррупционеров: пока не поднял – не оставил на купюрах пальчиков — ты как бы ни при чём. Синдром бесправия, он у нас в крови, ибо прадеды подмазывали, деды отстёгивали, отцы тоже давали «на лапу» (конверт в ящик стола или в карман пальто).

«Я дал клятву не прикасаться перстами к презренному металлу. Но если назойливые миряне суют мне всякую дрянь… вот в этот карман… или вот в этот карман… то грех они берут на свою душу» («Дуэнья»).

Кстати, почему я иногда люблю пересматривать советские фильмы. Они не всегда честно отражают существующий порядок вещей, но всегда о нём ПРОГОВАРИВАЮТСЯ. Изучать по этим фильмам глобальную историю нельзя, но ряд локальных, например, историю моды, или историю эстрадной музыки, или историю возникновения/бытования сленга, – очень даже можно.

Недавно наткнулся на фильм 1965 года «Дорога к морю». Фильм как фильм; привычное уже шестидесятничество, романтический идеализм, последние, накануне брежневского застоя, искренние порывы, жажда подвига и торжество бескорыстия… В кульминационный момент мечтающие о матросской стезе героини-близняшки договариваются избавиться от своих женихов таким вот нестандартным образом: «Я скажу Космачу, а ты скажешь Толе, чтоб он убирался В ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА!» (Речь – не об общей жилплощади, а о посёлке лесозаготовщиков, то есть довольно населённом месте…)

Позже так и происходит: каждая из сестёр отправляется к жениху другой с благой вестью: «…и она сказала, чтобы ты в ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА отсюда улепётывал».

Нормальная такая формулировочка, да?

Это ведь не просто канцеляризм, это, если вдуматься, нечто пострашнее.

*

Тормоз я, все давным отфлешмобились, моя же декларация о первых доходах будет только теперь (пост об уличном искусстве вызвал бурю воспоминаний…) – и вот она.

Я рано женился: вытащил из горной реки девушку – и пятнадцать лет одышливого счастья (а в прошлом году официальным разводом отметили десять лет счастливой жизни врозь), поэтому вкалывать приходилось много – наряду с очными занятиями в универе.

По вечерам руководил кружком литературно-музыкального творчества во Дворце пионеров им. Н.К. Крупской.

По выходным пел в хоре адвентистской – почему-то корейской – церкви; до сих пор могу обратиться, если придётся, к Богу по-корейски.

Однажды продавал помидоры в Москве, у метро «Красные ворота». То была разовая экспедиция: в 1992 году мы с шурином и его оборотистым другом закупили в узбекском совхозе ящиков пятнадцать, по рублю за килограмм, подкупили проводников (вот когда я узнал, что советский вагон – это такая жилетка Вассермана; столько в нём тайных отделений, ячеек и выемок…), потом таможенников, потом московских ментов… В общем, несмотря на то, что навар номинально превышал затраты в 60 раз (килограмм помидоров москвичам обходился в 60 рэ), всю нашу прибыль можно описать старой русской идиомой: «бульон из-под яиц». Дорогу оправдали. Зато открыл для себя Правило Двух Кучек. Если у тебя одна кучка помидоров, люди проходят мимо. Если две – в одной помидоры чуть покрупнее, нежели в другой, и слегка дороже, скажем, на пять рублей, – люди спрашивают цену каждой кучки – и берут; не обязательно, кстати, из той, где подешевле.

Людям нужна возможность выбора. Даже если «оба хуже».

…Но все эти заработки не идут ни в какое сравнение с первым официальным. После 9-го класса советские школьники обязаны были проходить летнюю трудовую практику, и мы с братом ничего лучшего не придумали, как устроиться на ближайшую к дому обувную фабрику № 1. Всё моё детство я ежедневно пробегал мимо проходной этой фабрики и видел исключительно одноногих инвалидов: люди устраивались туда «на дожитие». Полагаю, после года-двух работы их выносили с фабрики ногой вперёд.

Как выяснилось позже, цех, куда нас взяли, был самым вредным: в нём производили кирзовые солдатские сапоги. Дымящаяся кирза навсегда отложилась черной пастилой в моем обонятельном центре и время от времени заставляет меня совершать что-нибудь маршево-штыковое.

Сперва моя должность называлась «удал. стел. закл.». Работа была конвейерная; со скоростью крутящегося эскалатора я удалял щипцами из стелек эти самые «закл.».

Потом лимб поменялся: меня перебросили на участок ещё более ответственный; по-видимому, вышел из строя очередной одноногий инвалид, и теперь моя роль называлась «подб. кол. в гол.». Мимо проплывали распаренные голенища. К каждой паре я должен был подобрать пару соответствующих колодок. Некто, чья должность звучала, например, «возвр. кол. в яч.», постоянно докладывал эти самые колодки в деревянные ячейки за моей спиной. Увесистые колодки были сделаны из того же материала, что мячи в боулинге (приятную тяжесть узнавания я пережил лет через двадцать), а по форме напоминали ступни манекена. Внутри голенищ они следовали дальше, там с их помощью кирзе придавали окончательную форму; инвалид по имени «вын. кол. из гол.» вытряхивал колодки из сапог в тележку, – круг замыкался, цикл повторялся. Сапоги же отправлялись на поиски своих уникальных подошв.

Мне полагалось бесплатное молоко – «за вредность», и один раз я получил один литровый пакет. Нормативов я не знал, требовать ещё не научился, пить предпочитал газированную воду, и в перерывах бежал к бесплатному автомату во внутреннем дворике. У меня даже завёлся специальный телескопический стаканчик: в сложенном виде он легко помещался в кармане моего халата. Каждый раз, вынимая его и раздвигая, словно мехи детской гармошки, я обнаруживал, что изнутри абсолютно зелёный стаканчик стал абсолютно чёрным. Такими же чёрными, наверно, были мои лёгкие, но я их не видел.

Два забавных случая вынес я из той практики.

Учреждение было советским, поэтому время от времени работа цеха приостанавливалась, работников загоняли в кабинет начальника, и начиналось СОБРАНИЕ – с обязательной «проработкой» какого-нибудь Борщова. В нашем случае его звали Ишанкулов. Собрание проходило на узбекском языке, большую часть речей я не понимал, чувствовал только, как растёт градус выволочки несчастному Ишанкулову, который, кажется, вообще отсутствовал. Возвращаться в жаркий цех не хотелось, я мысленно пел Ишанкулову и всем его родственникам осанну. Когда градус достиг предела, обсуждение на пару секунд запнулось, и в грянувшей тишине раздался тоненький голосок какого-то старичка в тюбетейке: «И-ищанкулов ахуительно ишлайди!» («Ишанкулов хороший работник!») И все сразу поверили – и этому аргументу, и незримому Ишанкулову. Кажется, его оправдали. Такова была сила русского слова в Узбекистане.

За второй случай мне несколько неловко, и я пишу о нём только за тем, чтоб лишний раз напомнить себе и тому, кто дочитал мемуар до этого места: миром правят контрасты.

Столовая фабрики походила на обыкновенную чайхану: в уютном дворике был огорожен закуток, где продавали чай, лепёшки и самсу двух видов. Тут же вокруг традиционных низеньких столиков лежали курпачи, на которых располагались родные инвалиды. Звучало узбекское радио: громкоговоритель висел в самом центре дворика, рубабы и дойры способствовали пищеварению. Обычно в обеденный перерыв мы с братом бегали домой, благо дом находился буквально за забором. Но однажды решили остаться и попробовать местную самсу. Самса была дешёвой и жирной. Зелёный чай пился как противоядие… А потом мы услышали собственные голоса: по всей фабрике, над всеми цехами и кабинетами звонко разливались наши с братом песни, месяцем ранее записанные на Гостелерадио.

Классик об этом написал так: «Я вдруг утратил чувство реальности… Будущее толпилось за плечами. Пережитое заслоняло горизонт».

*

<К реплике Путина в интервью Оливеру Стоуну о женских «циклах»>

Мужчины тоже могут испытывать ПМС.

Всякий раз, когда вижу невесть откуда вылезшее слово «русофобия», я переживаю мощный приступ ПМС. Вот ведь не было «русофобов» при совке – ни при Андропове, ни при Сталине. Сегодня это абсолютный аналог выражения «враг народа». Ровно такое же место занял «русофоб» в сознании т.н. патриотов – и подгонять не пришлось.

Забавно, что «русофобия» означает не то, что оно означает, поскольку означает оно отнюдь не ненависть к русскому [блядь, миру], как думают они, а страх перед русским [блядь, миром].

Или вот ещё слово – «либерал». То есть – «свободолюбивый». У них же оно значит – русофоб. Который, в свою очередь, значит – см. выше.

Впрочем, и для либералов слово «патриот» – совсем не то, что под ним понимают т.н. [самоназванные] патриоты.

И это еще один повод для жесточайшего ПМС в моём мужском организме.

*

Я гипса не нюхал тридцать лет и три года.

Мне было, наверно, двенадцать, когда я впервые сломал руку: забрался на крышу ржавого микроавтобуса, дёрнулся при появлении сторожа и полетел вниз головой; сломал почему-то лишь руку, левую (моя левая сторона до недавнего времени страдала больше, чем правая – видимо, как напоминание о том, что бывший левша). Назавтра отправили меня с братом в любимый 7-й санаторий лагерного типа, там я всю смену носил гипс и даже один раз дрался, устрашающе помахивая белой дурой. Разумеется, «бриллиантовой» – иначе как «Б.Р.» ко мне не обращались.

Пятью годами раньше я сломал нижнюю челюсть (уже не помню, с какой стороны, надо у мамы спросить). В родном дворе качались с другом на футбольных воротах: висели на верхней перекладине, двое других пацанов поднимали и опускали нижнюю – не удержали… Друг успел сгруппироваться, я принял на грудь всю тяжесть огромных, как аидов зев, стальных ворот. Челюсть – в мелкое крошево. Потом дней сорок в ТашМИ (впервые оказался в больнице ОДИН) питался исключительно жидкостями – сквозь связанные проволокой зубы. Бульонами, растопленным на солнце мороженым… От безысходности полюбил читать книги; с тех пор, чтобы открыть книжку и погрузиться в неё, мне не нужно ничего ломать.

Тем не менее, в четырнадцать лет в том же дворе получил по башке: знакомые с моим ранним творчеством (это я иронизирую, слова «моё творчество» всерьёз давно не употребляю) хулиганы пытались заставить меня спеть песню про Петрушку, который влез на дерево; не стал им петь – попал в больницу с сотрясением мозгов и другими досадными травмами. Полюбил шахматы, люблю больше стихов – наверно, потому, что реже играю, чем пишу.

В 99-м, кажется, напали на меня четверо в люберецкой облупленной ночи. В числе потерь: первые заработанные часы, книга о Канчели, дискета с только что завершённой статьёй о нём же любимом (заново писать статью не стал…) Ну и средний палец правой руки, суки, сломали – так и хожу с тех пор: ни в носу поковырять, ни гордый фак показать коррупционерам государственным.

В прошлое воскресенье я окончательно уравновесил в себе стороны: сломал в кисти правую руку. За неделю привык обходиться левой, подтираться только неудобно. Зато гитара по-прежнему мне служит: пальцы-то гипсом не скованы.

Брат-близнец, который никогда ничего не ломал, говорит, что нам достались неравномерные ангелы-хранители: мне – половинка, ему – полтора…

Пусть так, пусть лучше так.

*

Есть в моём переходе человек лет двадцати, не злой, но весёлый. Он бегает туда-сюда каждый день с каким-нибудь предметом: то с приёмником у самого уха, то с рулём, то с невидимыми палками. Переход длинный, П-образный. Добежит человек до лесенки вверх – и обратно, с двумя поворотами. Если двигаться не спеша, его можно встретить дважды: сперва обгонит, а спустя минуту уже навстречу несётся. Словно хармсовский стишок экранизирует: «Бегал Петька по дороге, по дороге, по панели…»

Одет всегда по-разному. Стало быть, где-то живёт. Может быть, с родителями, которые каждый день выпускают человека побегать, а потом, ближе к ночи, прибирают домой.

Вчера я успел его поприветствовать, он осклабился на бегу и крутанул руль влево. В это мгновенье я поймал взгляд параллельной старушки, она смотрела вслед моему человеку с чувством сожаления пополам с брезгливостью; и тем, и другим старушка решила поделиться со мной: «Что делается: молодые все с ума посходили!»

«О да!» – мысленно согласившись с параллельной старушкой, я показал ей язык. Параллельная старушка застыла в космическом анабиозе, я же спустился в метро: мои круги все разомкнуты.

*

«Тссс! Сандж спит», – говорит Абдуллайчик, и я просыпаюсь окончательно.

Никто не умеет так громко шипеть «тссс», как Абдуллайчик. Громче – только его выразительно-трестящие пакетики. В пакетиках – носки. В пакетиках подарки («хурматы» редакторам, журналы Вадюше…). В пакетиках – купленная для меня в duty free граппа.

Треск пакетов врывается в утренний сон как «норд-ост». Теракт меня миновал (я был на спектакле месяцем раньше), но я помню свидетельства тех, кого не миновал: звук, что останется с ними до конца, – визг скотча, которым террористы приматывали свою взрывчатку к креслам и стенам…

А в хорошем фильме «Страна садов» герой изобретает бесшумную липкую ленту и зарабатывает на этом миллионы.

Я знаю твердо: если мир перейдёт на бесшумные эко-пакеты, то хрусткие винтажные – многажды постиранные и просушенные – сохранятся в Ташкенте и спустя полвека станут зваться (на японский манер) «абдуррайтики».

Об этом я подумаю завтра, когда они пойдут в ход, а сегодня Абдуллайчик сказал «тссс» – значит, пора вставать. Ибо «тссс» может означать только одно: он, наконец, приехал!!

*

«Многие переживают трагедию, но следует помнить, что не для всех её пишет Шекспир» («Синдикат-2», слова Феликса Дзержинского в исполнении М. Козакова).

Говорят, Козакову трижды пришлось сыграть Дзержинского ради того, чтоб снять одни «Покровские ворота». Вот сюжет шекспировского масштаба и шекспировской же пошлости.

*

Ещё вчера – угловатое, похожее на Суок, создание, сегодня, насмотревшись телевизора, заявляет:

«Рожать раньше 26-ти нельзя, потому что будет плохое здоровье. И замуж рано нельзя, потому что тогда женщина начинает толстеть – оттого, что с мужем ест много мяса».

И ведь всё равно – прелесть, даже с этим дурацким телевизором. Как Ния (если кто помнит). Вроде человек – а с другой планеты. Слепленная по некоему хрупкому образу из всеядной булькающей биомассы.

СЫНУ

Чтоб поймать солнце, нужно биться, как тело внутри тела: пятьсот движений, сто семьдесят ударов, сорок пять кручёных…

Вот говорят: не распыляйся, будь настойчив в чём-то одном.

Потом говорят: не замыкайся, стань всем, будь во всём.

По сути, надо умудриться щёлкнуть зонтом и тут же отщипнуть почку (nip in the bud, nip-nip in the bud).

Сумеешь – возьмёшь восьмую линию, как та маленькая сновидица.

(Помнишь ведь момент, когда испытал это впервые?

Из миллионов претендентов только ты вышел к финишу.

То же и здесь.)

Кстати, твоя сестра это понимает.

Не зря полетала, побегала.

Но однажды сыграла со мной в шахматы.

И передумала рождаться.

*

Вечно меня принимают за кого-то другого. А счёт предъявляют, естественно, мне.

Вот позавчера, например, еду ночью в метро. Подходит человек лет тридцати (пяти), неопределённой наружности – наверно, так выглядят ангелы.

– Простите, пожалуйста, вы – Игорь?

– Игорь, — говорю. – А кто не Игорь?

– Игорь Николаев?! – ликует пассажир.

– Нет, что вы, – начинаю трезветь. – Если вы имеете в виду певца старой мельницы, то – вы ошиблись, я точно не он.

Но человека не обманешь. Животное можно обмануть, человека – никогда.

– Возьмите! – суёт мне что-то серое. – Она тёплая.

В руках у меня оказывается шерстяная кофта. Пытаюсь вернуть – не берёт.

И смотрит на меня уничтожающе. То есть с любовью.

С одной стороны – почему бы не признать себя Игорем Николаевым, человеку приятное сделать. С другой — кто предскажет возможные последствия? Я ещё не стал Николаевым, а уже с кофтой! А что огребу, согласившись на Николаева?.. Петь, например, заставят. Я, конечно, могу и спеть, и даже кое-что николаевское помню, скажем, «Комарово», «Айсберг» или «Расскажите птицы»… Голосом Пугачёвой – могу, а не только что безголосого Николаева.

А вот спросят про моих жён? Люди всегда интересуются жёнами. Я же про жён компопевца не знаю ничего. Ну, помню одну русалку, что про тюльпаны жёлтые пела. Зачем, спросят, русалку бросил?

В общем, проехал николаевский фанат со мной несколько станций – и обратно отправился, на Киевский вокзал. Оказался не-москвич. Москвичи – они, конечно, другие. Знают, что Николаев, подобно Гаруну-аль-Рашиду, в подземное царство не спускается. И тем более не делятся с ним кофтами.

Несколько лет назад в Калининграде, у могилы Иммануила Канта, меня приняли за Фарруха Закирова из группы «Ялла». Ну, за Закирова меня и прежде принимали… Точнее сказать, однажды приняла, встретив в американском посольстве, некогда близкая моему сердцу женщина. «Ты, – говорит, – теперь совсем Учкудук Три Колодца». Прозвучало как «Чингачгук Большой Змей» – я не обиделся. Мы, индейцы, обижаемся только когда нам за стеклянные бусы огненную воду не наливают.

Еще меня иногда принимают за лидера казахстанской поп-группы «А-Студио» Бейгали Серкебаева. Однажды, помню, в Ташкенте девчонки местные бегали за мной: «Астудио, астудио». Позже я вычислил, что девчонки имели в виду, скорее всего, Серкебаева. Потому что солист группы покойный Батырхан Шукенов усов при жизни не носил. В общем, пришлось устроить автограф-сессию. На мятых тетрадных листках я несколько раз написал: «Астудио МПЦ». Последние три буквы означали звук воздушного поцелуя.

Но чаще всего случаются Моменты Смутного Узнавания. «Где-то я этого перца видел». А вот где – в платяном шкафу или на канале «Культура» – так и повисает зудящей интригой.

Однажды, благодаря таковому качеству, я спутешествовал невидимкой из Москвы в Ташкент.

В октябре 1995 года я приехал покорять столицу русского мира, и сразу заявился в молодое богатое издательство «Аванта+» с требованием взять меня на работу. Главредом издательства тогда была Светлана Исмаилова, однокурсница подруги одноклассницы моей подруги. Заручившись этим шатким отношением, я оказался на пороге её кабинета, а потом увидел его изнутри. Над большим издательским столом торчала большая издательская голова Исмаиловой. Угол стола занимал муляж огромной пачки крупных и очень красивых денег. Спустя несколько секунд разговора выяснилось, что для работы в столь блестящем издательстве необходим диплом (о высшем образовании). Диплом у меня был, но виртуальный: просто в родном ТашГУ мне не успели его почему-то выписать.

– Без диплома нельзя. Езжай в Ташкент за дипломом.

Ничего себе – «езжай». Где Москва и где Ташкент. Я сюда-то приехал, не имея за душой ни копья, – копьеносцем благородного идальго – на трёх поездах и четырёх автобусах, с недельной остановкой в мужском монастыре города Рыльска (об этом я как-нибудь расскажу)…

Тут Света протягивает руку к муляжу и снимает сверху несколько красивых крупных бумажек.

И вот я на Казанском вокзале. До отправления скорого поезда «Москва-Ташкент» десять минут. Купить билет я не успеваю. Можно, конечно, взять на завтрашний рейс. А вдруг билетов в кассе нет? – такое тоже возможно.

За минуту до отправления проникаю в поезд и несколько плацкартных вагонов бегу в поисках свободной полки. Вот она, верхняя, кажется, единственная пустая – на весь состав.

Сразу открылся попутчикам, мол, еду «зайцем», не выдавайте. Попутчики мне посочувствовали и даже уступили простыню – я застелил матрас, придав полке вид давно обжитой. О том, что на ближайшей станции в вагон войдёт законный её владелец, старался не думать.

За шестьдесят часов путешествия хозяин полки так и не объявился. Мимо ходил проводник, который даже представить себе не мог, что в мире существует подобная наглость; я тоже до этого дня не знал, что на такое способен. Однако удачливость моя – результат не одной только великой наглости.

Узбекские проводники лыком не шиты. Они всегда и безукоризненно контролируют территорию: знают в лицо каждого своего пассажира, отслеживают чужих, поскольку постоянно подсаживают «левых»… От их физиогномических и мнемонических способностей напрямую зависит дополнительный (а по сути основной) заработок. Поэтому мой проводник прекрасно меня знал. И он знал, что видел «этого очкарика» раньше. А где он мог меня видеть? Ну, разумеется, не в телевизоре. Он видел меня во время посадки в поезд, когда проверял мой билет; и позже – когда собирал билеты по вагону. Так, во всяком случае, он думал. Вернее, не думал – знал. Узбекское знание есть отложенный опыт.

…Сэкономленные деньги я отдал тёще на операцию: накануне моего неожиданного возвращения в глаз ей попал сок грецкого ореха, что привело к отслоению сетчатки. Благодаря двум красивым бумажкам Светланы Исмаиловой к старушке вернулось зрение; она, кстати, по-прежнему жива-здорова и видит излеченным глазом всю мою подноготную, хотя тёщей мне уже не является.

Исмаилову я никогда больше не видел. Пока мотался в Ташкент, в «Аванте» произошёл раскол: Света ушла, забрав с собой часть коллектива и главное детище издательства, «Энциклопедию для детей».

Начались долгие судебные разбирательства, с арестами и санкциями, всё как у взрослых. Циклопы победили, зыбкое землячество мне так и не пригодилось, равно привезённый из Ташкента диплом. Я не стал Заместителем Главного Редактора, а стал курьером – об этом я тоже расскажу, но не сейчас…

Мне так понравилось путешествовать на шару, что спустя два года я САМ выдал себя за другого человека. Работавшая в ЖД-структурах подруга прислала из Ташкента документы, обеспечивавшие её право раз в год прокатиться на поезде бесплатно. По ним я взял два билета, и поехали мы с другом моим Славой в Ташкент на халяву. В его билете стояло имя подруги, в моём – её дочери. Я потом ещё долго по инерции представлялся Чивитой Олеговной Пак.

…С тех пор, кажется, ни разу не выдавал себя за другого человека. Даже за родного брата (нас и сегодня, случается, путают). Хотя иногда, ей-богу, проще признаться: ну, дельфин я, дельфин, чо уставились!..

Есть искушение полагать, что счёт, предъявляемый непосредственно мне, С.Я., на самом деле адресован кому-нибудь из них: Игорю, Фарруху, Бейгали… Или – что судьба в виде безносой красавицы возьмет однажды ложный след: придёт ко мне, а на моём месте – Учкудук Три Колодца.

*

Заблудился на кладбище. Искал дорогую сердцу могилу, да сбит был с толку Алексеем Семёновичем. Это кладбищенский сторож, человек с железными пальцами и жидкими зубами.

– Заблудился?

– Что вы, Алексей Семенович, как можно…

– Да можно, почему нельзя. Но через пять минут закрываемся. Ты, это, главное, не ссы.

– Дотерплю!

И вот один в непролазном мраке: и ссать хочется, и яндекс-карта не помогает. То есть показывает всё очень подробно, вплоть до участка № 2138, вдоль которого иду, только нет здесь прямых путей: нужно бесконечно сворачивать – то налево, то направо, то трижды налево, и вот я снова у мусорного бака с надписью «кл. кур», тщательно затираемой темнотой. Темнота, кстати, здесь уютная, как в бане. Не съест, не выдаст. Фонарь смартфона – вот что скорее выдаст; к чёрту фонарь. Свет сжирает зрение – долой свет.

Да и заряд нужно экономить.

17 %.

Только пусть допоют Qui tollis peccata mundi – в реж. энергосбер.

Выкл. карту.

5 %.

Теперь выкл. моб. инт. Но сперва – функц. автопублик. при звуке зур

*

Esto fue un milagro!

Фильм, в котором есть ВСЁ. «Тайна Коко» (или просто – «Коко», как в оригинале), очередное пиксаровское чудо. «Очередное» – потому что «обыкновенное», меньшего никто не ждёт.

Смех и слёзы, а также смех сквозь слёзы; путешествие ребёнка в загробный мир, весёлое и обратимое (страшное происходит не там; всё несправедливое, подлое, смертельное – по эту сторону жизни); извечная вилка: проклятие творчества – и простое-человеческое-счастье (выбор не столь очевиден, когда на второй чаше – ВСЯ отпущенная тебе любовь); музыка как универсальный ключ; песня, буквально возвращающая герою бессмертие… Кстати: любовь, убивающая вернее, чем забвение.

Может быть, мне просто близок (и – непросто близок!) этот родоплеменной, тесный, как иудейский хаос нашего поэта, мир. Я из него когда-то вышел, теперь он выходит из меня, словно паста из гусениц (та, которой куклы А. Толстого чистят себе зубы).

Был в моём ташкентском детстве такой кинофестиваль: «стран Азии, Африки и Латинской Америки». Так с тех пор туда и тянет, в мир этих стран. Тянет, а однажды тяпнет.

Мир, где никто не умирает: предки обступают тебя плотной стеной, ты стоишь на их плечах, они – на твоих, поэтому семья, род, племя – это истинная религия, для отправления культа достаточно ПОМНИТЬ; а забыть живое (немыслимый оксюморон!) можно только прокляв и передав проклятие по цепочке – но и тогда небытие будет столь же шатким в своих правах, как постигший мальчика Мигеля запрет петь и слушать музыку. Допущение фантастическое, возможное лишь в кино.

Настоящая фантастика «Тайны Коко» – вот в этом допущении. А что если там, за гробом, есть ещё одна смерть – по принципу матрёшки? Очень редкая смерть, таинственная в той же степени, в какой нам, неразумным обитателям иудео-христианской цивилизации, представляется уход человека с лица земли. «Когда в том мире не остаётся тех, кто тебя помнит, ты исчезаешь и ОТСЮДА: вроде как… смерть после смерти», – говорит мальчику мертвец Гектор, и в этой тайне зарыт подлинный покойник пиксаровского шедевра.

…Как многие произведения проклятого Голливуда, фильм отмечен сверхчутким слухом в отношении ДРУГОГО (иной традиции, иной ментальности). В данном случае сюжет и мир героев построен вокруг одного праздника, отмечаемого в ряде латиноамериканских стран – Дня мёртвых. Попутно и музыкальная культура, и карнавальная, и быт простых мексиканцев – всё это нарисовано-озвучено-снято с той же бережной подробностью, с какой показана гитарная аппликатура во время исполнения Мигелем его песен.

Ни одного белого в фильме нет. Даже лысый пёс Данте с космополитической внешностью донского сфинкса на поверку оказывается Мексиканской голой собакой, шолоитцкуинтли, издревле сопровождавшей души мёртвых в загробном мире. В имя породы впечатан тёмный бог ацтеков Шолотль. Его светлый брат-близнец Кетцалькоатль в фильме тоже присутствует.

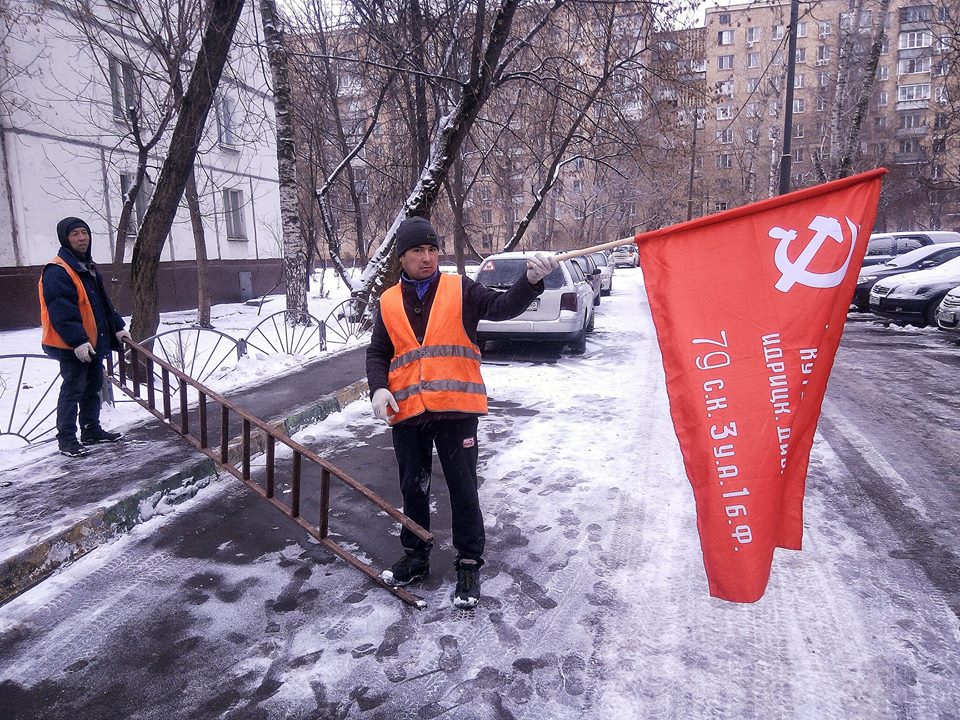

А теперь попробуйте для сравнения представить: в России снимается фильм с бюджетом… окей, не 100, пусть 10 миллионов – и не долларов, а рублей, – полностью посвящённый какому-нибудь обычаю, скажем Узбекистана. Или Таджикистана. И фильм этот собирает в прокате… хоп, не 500, а хотя бы 50 миллионов. Потому что интересен всем. Ведь это культура тех, кого мы видим везде, в основном, в крупных городах, но и в деревнях, и всюду, где требуются руки. И людей этих с каждым годом всё больше. Как мексиканцев в кровеносной системе американских штатов… Представили? Впрочем, нет, не пытайтесь – никакой представлялки не хватит.

*

Никакие котики, никакие иглистые мыши в человеческих постиках не характеризуют своих хозяев так, как это делают рингтоны наших мобильных.

Вечному подростку в черной толстовке и пудовых говнодавах входящая смска рыгает инфернальным Amorphis’ом образца 1994 года.

Офисные кадавры ограничивают свои тринадцатые «айфоны» летним виброжужжанием; однако, если перевести звук в режим «корпоративное бухалово», то аппарат закружится в ритме вальса из «Берегись автомобиля» или ложноеврейского танго из сериала «Шерлок».

В сериале «Измены» кнопочная ретро-раскладушка «сименс» распутницы Аси (роль Елены Лядовой) предательски пищит тему «Три товарища» из михалковского «Своего среди чужих…». И неспроста: у героини три любовника; муж, понятно, не в счёт.

На днях приехали ко мне с канала «Просвещение» двое: корреспондентка Света (22-25 лет, джинсы в обтяжку, пухлые губы, искренний взгляд) и оператор Валерик (33-35 лет, вместо внешности – глазомер). У Валерика в смартфоне – детский хор поёт «Белые снежинки» из «Джентльменов удачи».

У симпатичной Светы – гудок. Просто гудок. Не тихий, не громкий, не винтажный, не футуристический, не сладкий, не горький, не ding и не drago…

И сразу – всегдашнее моё проклятие: из ленты памяти – старое доброе кино. На сей раз фильм 2000 года What Women Want («Чего хотят женщины»). Герой Мэла Гибсона получает волшебную способность слышать внутренние голоса всех женщин. Ошеломлённый всесторонним наплывом тайных мечтаний, интенций, претензий и страстей, он приходит на работу; там его встречают две контрастные секретарши. Герой принимает оборонительную позу, готовясь услышать всё, что думают о нём эти курицы.

И не слышит НИЧЕГО.