Презентация книги Алексея Ильичёва «Праздник проигравших». Часть II

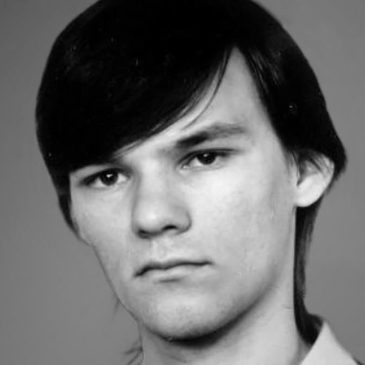

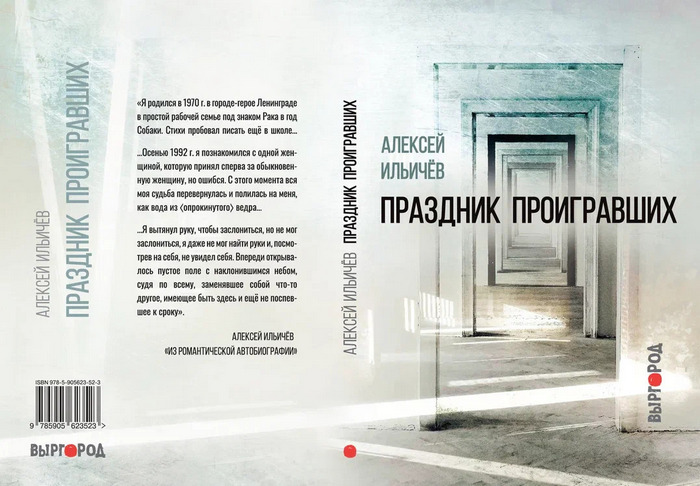

В книжной серии «Поэты антологии “Уйти. Остаться. Жить”» вышла книга стихов и прозы санкт-петербургского поэта Алексея Ильичёва (1970–1995) «Праздник проигравших». Представляем стенограмму презентации, прошедшей 14 июня 2025 в санкт-петербургском книжном магазине «Во весь голос».

Часть I, стенограмму московской презентации, смотрите здесь.

Видео презентации смотрите здесь.

Скачать книгу в открытом доступе можно здесь.

В презентации участвовали:

Наталья Абельская — поэт, друг Алексея Ильичёва;

Михаил Бешимов — поэт, литературный критик;

Надежда Гамильнот — поэт;

Максим Кашеваров — поэт;

Алексей Ларионов — поэт;

Елена Наливаева — поэт, литературный критик;

Вадим Пугач — поэт, прозаик, литературный критик;

Богдан Хилько — поэт, художник;

Вячеслав Хованов — поэт, друг Алексея Ильичёва;

Данил Швед — литературный критик, редактор отдела критики портала «Дегуста».

Наталья Абельская: Лёша Ильичёв был моим другом. Мы дружили близко, но недолго — познакомились в начале девяностых, а в девяносто пятом его не стало. Это было «уличное знакомство»: я возвращалась с одной из своих работ (тогда все работали в нескольких местах одновременно) последней электричкой метро в самый дальний уголок Петербурга, в Рыбацкое. Вагон был пуст, когда в него вошёл молодой человек и уселся рядом со мной. Я читала книжку и сделала вид, что ничего не заметила… Он стал читать вместе со мной. Не помню, какая была книжка, но что-то хорошее, что можно было обсуждать. В Рыбацком — конечная станция метро, путь домой через пустырь мимо кладбища, — мы вышли одни из пустого поезда. И он стал что-то говорить по поводу книжки, в которую заглядывал через моё плечо. Неожиданно неглупое и нестандартное. Он проводил меня до дому, явно напрашиваясь «на чай».

Я возражала — дома сыновья-подростки, которые заждались маму, время позднее. Но он поднялся со мной и… очевидно изумился, увидев детей на пороге. Понял, что это была не отговорка. Попрощался и исчез. Через несколько дней появилась публикация в газете «Смена» под названием «Так жили поэты»: в течение нескольких месяцев поэт, переводчик и критик Виктор Топоров и журналист Максим Максимов представляли читателям «Смены» поэтов петербургского андеграунда, а это была завершающая публикация с групповой фотографией. С этим номером газеты Лёша появился у меня на пороге — позвонил в дверь и спросил, показывая на снимок: «Так это Вы?! А я тоже пишу стихи…» Он, как выяснилось, писал странные, действительно хорошие стихи. Они не были лирическими, что свойственно возрасту и чего следовало бы ожидать. Это была попытка построения собственной философии нетрадиционными методами.

Лёша много читал и, обладая прекрасной памятью, наизусть цитировал философов, о которых я в некоторых случаях только слышала, а уж цитировать и подавно никого не могла. Он закончил школу, какой-то техникум, послужил в армии на Крайнем Севере и работал на стройке. Но был гуманитарно образован — не просто напичкан книжным знанием, нет, это знание было пропущено через реалии собственного опыта, присвоено и превращено в инструмент познания мира. Подлинность и отсутствие фальши в любых проявлениях — вот главное, что хочется сказать о нём. Леша был моложе меня примерно на столько же лет, на сколько старше моих детей, он и с ними дружил, но по-другому. Они устраивали подушечные бои, вместе ездили на дачу, при этом обсуждали что-то важное для всех… В их судьбе он сыграл огромную роль, не собираясь этого делать, просто присутствуя. Вместе с младшим сыном они с моей подачи пошли в ЛИТО Вячеслава Лейкина (я была когда-то его первой и старшей ученицей). Сын оказался слишком юным и не прижился там, а Леша прижился. Это была та самая профессиональная среда, которая необходима любому пишущему человеку, и она у него появилась.

Через некоторое время Лёша собрал первую книжку, и я помню, как он получил тираж. Это было незадолго до его трагического и неожиданного ухода.

Вячеслав Хованов: Я прикинул: вот, допустим, я бы тоже скончался в 1995 году. Издали бы меня? (Смех в зале). Мне такого академизма не положено по той простой причине, что подобные истории случаются крайне редко. Обычно они не случаются. Поэтому я всех нас поздравляю с тем, что в этот раз она произошла.

Теперь об Алексее. Я его впервые увидел, когда какие-то «официальные» круги нас не принимали, а приняла нас Лариса Аркадьевна Неймарк и устраивала встречи в своей квартире на улице Пестеля, откуда пять минут ходьбы до этого магазина, где мы сейчас находимся. Времена были прекрасные, потому что, пока мы в гостиной занимались словотворчеством, Алексей Хвостенко с Лёней Фёдоровым на кухне репетировали первый альбом «Чайник вина». Мы бегали на кухню слушать, что они там репетировали, а они бегали и подслушивали, чем мы в гостиной занимаемся. Появился Алексей, и что было сразу ясно? Человек, полностью себя сделавший. После учёбы в ЛИТО его тексты в техническом отношении стали, конечно, немножко чище, но принципиально не изменились, это вот чисто самородок.

Второй важный момент. Когда начинаешь читать стихи Алексея, они часто кажутся простоватыми. Но к концу стихотворения понимаешь, что это ни фига не так. В чём прикол? В случае с Ильичёвым, мне кажется, я нашёл формулу. Ильичёв — поэт рефлексирующий. Причём в каком смысле рефлексирующий? Это не романтика, не социалка, не ода, не сатира; это отстранённый взгляд наблюдателя. Причём это отстранённый взгляд наблюдателя не только на то, что происходит, но и на себя в этой картинке тоже. Это ситуация очень нечастая.

Собственно, рефлексия — это то, что отличает человека от животного. И, конечно, поэтому Алексей был человеком с очень большой буквы «Ч» и умел перекладывать это в текст. Как — не знаю.

Году в 1994-м или 1995-м мы затеяли проект под названием «Как бы проза» — проза поэтов. Там было 6 участников, но только Ростислав Клубков был профессиональным прозаиком. Это была, конечно, очень странная книга, потому что поэты прозу писать не умеют, всё время норовят сбиться на стихотворный размер. Но общую тональность этой книги задала, как мне кажется, проза Ильичёва, она дала ей и название, потому что это скорее не проза, а «как бы проза». Собственно, всё, спасибо.

Михаил Бешимов: Собственно, довольно необычно говорить о книге ровесника, особенно когда тебя от ровесника отделяет лет больше, чем есть тебе и было ему. Но тем не менее мы находимся здесь, книга издана в 2025 году, это событие для нас здесь и сейчас, и поэтому хотелось бы как-то понять, что эта книга может для нас значить.

С одной стороны, как уже было сказано, поэзия эта в высшей степени традиционна: Анненский, Ходасевич, Мандельштам. Образы, интонация, построение фразы отсылают к ним. Много прямых реминисценций; есть эпиграф из Ходасевича. Всё это для поэзии Ильичёва характерно. Он как будто абстрагируется от всего того, что было кроме этой традиции. И при этом стихи довольно хорошего технического уровня; это, безусловно, хорошие стихи. Но если бы это были просто хорошие стихи, мы бы вряд ли здесь собрались; нужно ещё что-то. Что-то, кроме хороших стихов…

Уже отмечался специфический взгляд самоотстранения. Здесь тоже можно провести параллель с Ходасевичем, его взглядом в зеркало, этим удивлённым, самоотстранённым взглядом. Но у Ильичёва, в отличие от его именитого предшественника, этот взгляд не вызывает какого-то разрыва, отторжения, отвращения. Скорее наоборот, «взгляд со стороны» выражает примирительное стремление к целостности:

Отойди на середину,

Погляди со стороны.

Ведь подробности картины

По-другому не видны.

Впрочем, зренье искажает

Тот невидимый узор,

Словно славу наряжает

Для надёжности в позор.

Очень простое стихотворение и крайне наглядное, потому что взгляд со стороны тут не только растворён в лирическом событии как мотив, но и тематизируется. Важно подчеркнуть тут что? Стремление к целостности сталкивается с неизбежными искажениями, но они принимаются как неотъемлемая данность и также становятся частью целостностного образа личности и мира. На смену отвращению и разрыву у Ходасевича приходит примирение между кажимостью и чем-то действительным, их уравнивание в правах.

Жизнь становится проста —

Легче и больней,

Акробату без шеста

Легче и вольней.

Птица с каменных дерев

В воздух входит вброд.

Остаётся, умерев,

Жить наоборот.

Вкупе же с тем, что автор, о котором мы сейчас говорим, ушёл так рано, можно заметить, что для нас, для читателей, он неизбежно повисает во времени. Поэтика сплавляется с биографией, вернее, её финальным актом.

Вечером длинного дня

Сквозь деревья на солнце глядел,

Небо пахло, как свежая простынь,

Деревья хранили пространство.

И было не нужно дышать,

Чтобы чувствовать жизнь у её неподвижной границы.

Как раз самоотстранение у неподвижной границы жизни даёт поэту специфическую опцию — замереть перед падением с моста, перед лёгким и «вольным» сходом канатоходца с каната, где боль уравнивается с волей, жизнь начинается наоборот и остаются только простота и лёгкость, а реальность здесь и сейчас становится такой же бытийствующей кажимостью, как и всё остальное в мире поэта.

Вадим Пугач: Не буду повторять то, что говорилось на зумной презентации. Я прочитаю одно стихотворение и что-то скажу по поводу него.

Когда Алексей прочитал его нам, мы сразу поняли, что это стихи сумасшедшей силы, это событие. Но в чём это событие — раскрылось не сразу.

Как называлось то животное

Что выползало из воды

Оставив грязные и потные

И непонятные следы

Как называлась эта гадина

Но я разыскиваю зря

Её название украдено

Из словаря и букваря

Остался только след петляющий

Пересекающий весь лист

И ничего не понимающий

Стареющий натуралист.

С первых строк стихотворения мы видим амфибию. Но проблема в том, что амфибия не может оставить потных следов, амфибии не потеют. И надо сказать, что либо неточность — а мы все большие мастера видеть неточность в текстах, — либо всё же надо понять, почему следы были потными? Он промахнулся — или он попал, но не всем понятно, что он попал?

Читаем дальше. «Как называлась эта гадина». Если «гадина», то понятно, что это не теплокровное. Гады — это у нас амфибии и прочие пресмыкающиеся. То есть повисает эта история с потом. Здесь повисает, собственно, что? Современный человек начинает искать некий исток себя. Потому что это исток, это некий эпохальный выход какой-то твари из жидкой стихии на воздух. Современному человеку интересно, потому что это его предок; это первое, что его интересует. Ильичёв — не вне времени, он пытается построить мост между своим временем и доначальным временем. И при этом он абсолютно не рассчитывает, что он этот мост построит. «Но я разыскиваю зря». Не буду здесь шаловливо объяснять, что «зря» может означать ещё и деепричастие, но в тексте такие возможности содержатся.

Поразительная последняя строфа. Кто оставляет этот след? Лирический герой. И этот след действительно может быть потным, потому что — ну, большой труд стихи писать. Он называет гадиной себя, он не любит себя и пытается понять, кто он.

И последнее. Мне только сейчас это пришло в голову, я не успел отрефлексировать, насколько это гнусно. Животное выползало из воды, а Лёша ушёл в воду. Ситуация эта закруглилась, она сразу проросла в жизнь. Или в смерть.

Данил Швед: Стихи Ильичёва ясные и прозрачные в том смысле, что тебе не нужно преодолевать себя или совершать какие-то усилия, чтобы достичь логичной кульминации и простого, обычного читательского удовлетворения как от самих текстов, так и от их завершённости. Но ясность, которая иногда представляется некоторым как недостаток, проявляется в текстах Ильичёва в совершенно другом ключе. Абстрагированная ясность или даже, можно сказать, адресатная близость стихов Ильичёва придает им весьма холодное звучание, рождающее долгое эхо после, на первый взгляд, слов, сказанных вполголоса, слов простых и понятных. Ещё больше усиливает глубину и дрожь этого эха бессубъектность мира Ильичёва, что больше воспринимается как парадокс, потому что пространство текстов Ильичёва более чем подвижное, в нём каждое мгновение что-то происходит, кто-то куда-то идёт, что-то где-то звучит, кто-то о ком-то думает. Парадокс стихов Ильичева ещё в том, что их читаешь с улыбкой, особо не отдавая себе отчёт, почему ты улыбаешься или почему улыбка самовольно появляется под носом. Ильичёв изображает подобие весёлого праздника с шутками и анекдотами прямо на пороге апокалипсиса и полной пустоты, который накроет либо самого лирического героя, либо мир вокруг него.

Богдан Хилько: Ильичёва я прочитал только сейчас. Большое спасибо Борису и его коллегам, которые делают эту серию.

Сегодня было уже очень многое сказано об Алексее, о его отстранённом взгляде на себя. Но в первую очередь я увидел в нём своего ровесника, очень молодого человека лет примерно двадцати пяти. То, что пишет Ольга Балла в предисловии, — я, наверное, с этим не совсем согласен: он зрел, он взросл, но очень много в нём непосредственного и того, что он для себя открывает впервые. Вообще очень интересно в нём сочетание понятности мира и не до конца его как бы исследованности. Это выражено в первую очередь в силлабо-тонической форме, рифмованных стихах, но при этом живой речи, которой эта форма наполнена: в ней много уточняющих слов, как бы размывающих предмет, вроде «как», «почему-то», «что-то». И при этом его поэзия свежая и, наверное, открытая.

Частый образ для Ильичёва — это камень. И сам он напоминает такой камень, который запустили по глади воды, и каждый его скачок — это меткое, точное стихотворение, не продолжительное, но создающее ощущение непрерывного пути вперёд. Пользуясь его словами, его кровь действительно «играет и горит», и я думаю, это главное в этих стихах, которые открылись мне далеко не сразу. Пользуясь словами Олега Юрьева, я посмотрел на них «сквозь толщу движуще-светящейся воды», и сами они оставляют такое впечатление.

И напоследок я бы прочитал то, что проиллюстрирует мои размышления.

* * *

В качестве выпада, повода

Из замешательства вышнего

Ну и лети себе оводом

И не бери себе лишнего.

Вскарабкайся по песчаному

Склону писчебумажному.

Только в одном — в молчании,

Может быть, не откажут нам.

Как хорошо всё видится,

А завтра начнёт мутиться.

Вот бы на всё обидеться —

Или во всё влюбиться.

* * *

Закатился камушек в дальний уголок,

А у нас, голубушка, нет ни рук, ни ног.

Ах, у нас, родимая, нет и уголка,

А про этот камушек я тебе солгал.

И что ещё удивило меня в Ильичёве, — это его назидательный тон, обращение с какой-то метапозиции, откуда-то извне.

Я полон мудрости, и жалости, и гнева,

Мне кажется, живых на свете нет.

Смотри на небо, и увидишь небо,

Смотри на солнце, и увидишь свет.

И гнев кипит во мне, и мудрость говорит,

И жалость плачет горькими слезами,

И нет живых, и мёртвый мир стоит,

Как камень, под живыми небесами.

И последнее:

Я знаю, нить моя прочна,

Я не боюсь ни дня, ни сна.

Здесь было всё: и тьма, и свет,

И даже то, чего и нет.

И, как и прежде, горяча

Смола в устах, смола в очах.

Но то, что было, приближает

То, что его уничтожает.

И в этой мысли суть огня,

Мир окунувшего в меня.

Максим Кашеваров: Я познакомился со стихами Ильичёва благодаря этой книге полтора месяца назад. Откровенно говоря, я споткнулся о предисловие Ольги Балла. Этот так называемый спотык обошёлся мне в полтора месяца хождения вокруг «Праздника проигравших». Чего стоят упоминания взрослости, отстранённости, холода, собранности, с которыми Алексей Ильичёв, по мнению критика, подошёл к описанию своего окружного похода. «Окружного» здесь — продолжение мысли критика об Ильичёве как о поэте экзистенциального формата, который отказывается от близости с предметами говорения и в основном отрешается от того, что происходит. Можно ли согласиться с подобными рассуждениями? Я подозреваю, что это наиболее простой способ рассуждения о человеке, который оставил нас в достаточно юном возрасте. Возрасте, к которому очень хочется прикрепить ярлычок гениальности, недопроговорённости, представить себе те дороги, которые могли бы быть.

И важно ли смирение для поэта? Не является ли вся поэтика Ильичёва попыткой смирения, о котором также рассуждает Ольга Балла, говоря о том, что для него не характерны те признаки, которые свойственны «возрастным» авторам? К ним, по словам Ольги, как раз эта тоска, смирение, усталость применимы.

И вот спустя полтора месяца хождения вокруг этой книги я возвращаюсь к ней — и нахожу в основном смирение. С ним, как мне кажется, Ильичёв подходил к созданию поэтических текстов.

Это ощущение смирения Ильичёва прервалось, было для меня полностью разрушено при чтении прозаических фрагментов и рассказов, где я начинаю нащупывать красные линии для Ильичёва как для поэта, как для художника, как для человека слова. Мы можем найти около четырёх или шести стихотворений, в которых Ильичёв говорит о функции слова, о функции языка. Но именно в рассказе под названием «Китаец» раскрывается некоторый ход внутренней мысли, который больше работает скорее как эссе, рассуждение на темы. Здесь я увидел его определённую оскорблённость и уязвлённость. И это идёт вразрез со смирением, которым я хотел его «наделить». Без этой прозы такого ощущения у меня не возникло и Ильичёв выглядел бы другим автором. Они как бы «портят» в моих глазах Ильичёва, но одновременно и делают его более живым человеком. Парадоксально.

Мне бы хотелось закончить двумя фрагментами: небольшим фрагментом из прозы и стихотворением, которое я хотел бы прочитать.

И опять прежняя жизнь вспомнилась ему, и в ней было столько примеров этой честности. «Почему нельзя было сделать подругому?» — спросил китаец. И вот уже вся ложь поскакала на него отовсюду, но чем больше она защищала, тем сильнее разрушался мир, взявший его под защиту.

Китаец втягивал в себя ложь и нашёл в этом странное удовольствие, ибо она была мощна и бессильна, а он был слаб и силён.

Он лежал в своих мыслях, как в могиле или как в утробе, и чувствовал, что когда всё додумает до конца, то, наверно, заплачет. Лицо у него было мрачное, но как бы служило предчувствием улыбки. И ещё на нём можно было увидеть странный афоризм: «Отчаянье есть воспитание надежды».

И стихотворение, которое я просто отмечаю.

Я потратил всю жизнь на шуршание, шелест и шорох,

Ухватившись за вьющийся шнур боязливой рукой,

Громоздясь на себя в продолженьях и жадных повторах,

Я лежу на земле и желал бы увидеть покой.

Сколько было угля сожжено ради чёрного дыма.

Дым глаза разъедал и вползал червяком в небеса,

Я желал бы не зреть повторенья того, что всегда повторимо,

И вчерашнюю боль по ночам, одурев, не чесать.

Ведь остался в живых лишь солдат, притворившийся мёртвым,

Он поднялся с земли и не мог ничего говорить,

Я желал бы увидеть всё, что тут написано, стёртым

И от царских гонцов поскорей ворота затворить…

Алексей Ларионов:

Ильичёв завершает небольшое стихотворение так:

Один мудрец любил пасти овец.

Второй мудрец любил глотать свинец.

Другой любил сидеть внутри быка,

А я люблю не их, а дурака, —

Безразлично, будет ли читатель тянуть нить рассуждений от суфийской притчи до тиранической казни в древней Греции. Это лишь дополнительный пласт, это дижестив. Очевидно, что текст должен лишь манифестировать противопоставление в объектах любви.

У Ильичёва вообще мудрец/волшебник/ученый — фигура, которой не стоит сочувствовать, но внимание (в пропедевтическом и садистском смысле) ей положено. Для автора важно продемонстрировать читателю, что между дураком и мудрецом онтологической разницы нет. Как он ехидно замечает: «Легко показаться себе дураком, мудрецом». И от читателя, конечно, не может ускользнуть противоречие тезиса. Но дурак, подобно «юродивому», честнее. Дураку доступно «откровение».

А главное — дурак необходим для функционирования мира. Своей готовностью быть агентом действия, а не осмысляющим субъектом:

Лишённый понимания процесса

Я был в процессе нужен как принцесса

Чтобы найти горошину под ней

И я решил: кому-нибудь видней.

И нет, «во многой мудрости много печали» не страшит Ильичева — знание не позволяет воспринимать мир как он есть. Печаль же — то что помогает мировому опыту. Автор, словно Руссо, сетует на утраченную свободу (в этом случае свободу восприятия), стремясь найти ее в редукции естественного. Не видеть за объектом законов: «Смотри на небо, и увидишь небо, / Смотри на солнце, и увидишь свет»

Естественный человек Ильичёва, его «дурак» хочет единения с миром, мир в своём многообразии ему достаточен:

И где-нибудь начать расти,

Расти дурак-травой,

Там, на обочине пути,

Где нету никого.

Попытка разгадать мир, не принимать «вещь в себе» в её непознаваемости жестоко наказывается в пространстве текстов Алексея:

А если кто придёт с вопросом

Тот от вопроса и умрёт

Мудрец ли то седоволосый

Или надменный идиот

Заметим, что надменный идиот не равен дураку — это просто мудрец, чьё знание не соответствует общим ценностям.

Трансгрессия взгляда на мир не через знание, а через его проживание, не обязательно сконцентрированы в дураке. Дурак — просто одна из форм, её обеспечивающая, её воплощающая. Но вот, например, наступающая смерть позволяет посмотреть на облака сверху вниз:

Так сиреневый больной,

Приподнявшись на руках,

Видит дырки в облаках

Над обратной стороной.

Подобным образом трансгрессировать может человек, утомленный рутиной труда и угнетения. Образ рабочего, в который включает себя и Алексей, едва ли не чаще встречается, чем образ дурака. Очевидно, что физическая работа противопоставлена эксплуатирующей мудрости:

Бросил лопату свою и стою у окна, наблюдая,

Как кошка пытается с крыши трактора слезть,

Делает вид, что ей не прыгнуть.

Десять минут посмотрю ещё и пойду на обед..

Или:

Василич лежит на железных дверях

В больших сапогах на тяжёлых ногах.

И воздух составом каким-то пропах,

Который нельзя объяснить на словах…

Трансгрессия, которая, как я уже сказал, направлена к миру переживаемому, а не познаваемому, — это желание, отыскиваемое в любом из стихотворений Алексея. Мир, у которого есть знаки, но нет цельного языка. Лишь предикат, мир, ещё не формулируемый через речь и смысл:

Так расплескивается вода

Из наполненного до краёв стакана

Так нерасслышанные слова

Изменяют смысл своим отсутствием

Или:

Всё кончилось, я что хочу заметить,

И рыба состоит из дырок в сети.

Рыбак бросает лодку плыть одну

И сам идёт на радостях ко дну.

Невозможность проекции внутреннего переживания вовне — для Алексея причина тщетности знания. Мир потребляем через внутреннее, и об этом нельзя ничего сказать:

Что дальше случится — я вам не скажу.

Как я вам скажу?

Чтобы любой объект был схвачен, включая человека или даже жизнь, его нужно чувствовать имманентно, проживать. Понятие «схватывание» приобретает в таком контексте иной, практически буквальный смысл. Вот как коротким текстом обозначает это Алексей:

Я ложился на снег,

Моя смерть начиналась сначала,

Ты кричала во мне, кулаками по стенке стучала.

Я молчал и ложился на снег,

Но тебя было больше, чем всех.

Об этом же, например, следующий текст:

Всё, о чём я молчу, — это ты.

Всё, что мне не сказать, — это ты.

Если я молчу — значит, я говорю с тобой.

Эти вопросы интересуют Ильичева и в прозаической форме. Он проводит параллель между событийностью как внешним и мыслью о мире как внутреннем. Понятно, что первое враждебно: «Отчего люди боятся грустных мыслей? Тогда как стоило бы бояться грустных событий, грустной жизни, грустной смерти».

Что уж говорить о «Как бы проза», тексте, сконструированном как фильм Феллини «Восемь с половиной», хоть и абсолютно безыскусно.

Возвращаясь к сравнению с Руссо: идеальный герой Алексея лишен не только знания, но и «других» вообще, потому и свободен. «Кто это учит меня разным правдам и странным мыслям? Теперь я не стану слушать тех, кто скажет, что отчаянье вредно». Ведь звучит эта позиция как откровение, данное через юродивость, этакое ницшеанское откровение без прожектистского пафоса. И звучит оно везде с бессилием самоубеждения.

______________________________________________________________________________

Рецензии Надежды Гамильнот и Елены Наливаевой читайте в журналах и онлайн-изданиях. — Прим. ред.