Презентация книги Алексея Ильичёва «Праздник проигравших». Часть I

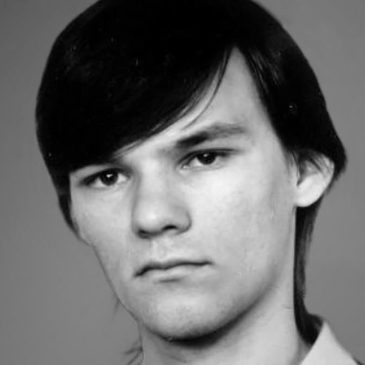

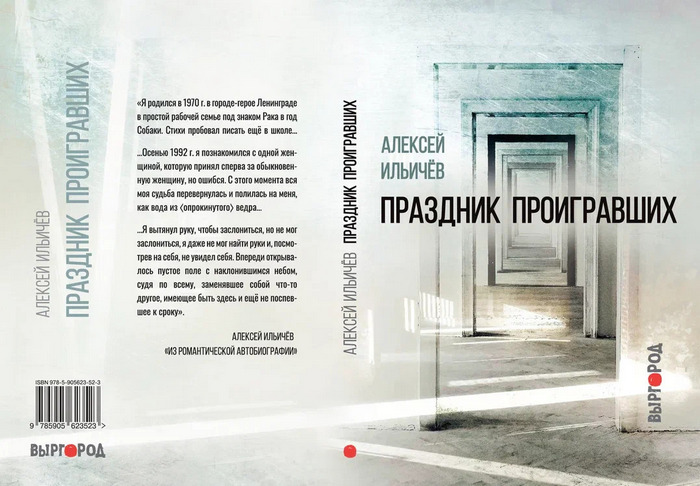

В книжной серии «Поэты антологии “Уйти. Остаться. Жить”» вышла книга стихов и прозы санкт-петербургского поэта Алексея Ильичёва (1970–1995) «Праздник проигравших». Представляем стенограмму презентации, прошедшей в формате Zoom-конференции 8 июня 2025.

В презентации участвовали:

Ольга Балла — поэт, литературный критик, редактор журналов «Знамя» и «Знание — Сила»;

Егор Евсюков — поэт, культуртрегер;

Борис Кутенков — поэт, культуртрегер, составитель книги Алексея Ильичёва;

Алёна Максакова — поэт, филолог;

Вадим Пугач — поэт, литературный критик;

Анатолий Севрюгин — писатель, друг Алексея Ильичёва;

Елена Севрюгина — поэт, литературный критик, кандидат филологических наук;

Валерий Шубинский — поэт, историк литературы, редактор онлайн-журнала «Кварта»;

Филипп Хаустов — поэт, литературный критик;

Ирина Чуднова — поэт, переводчик, литературный критик.

Вели мероприятие Борис Кутенков и Елена Севрюгина.

Видео презентации смотрите здесь.

Скачать книгу в открытом доступе можно здесь.

Редакция благодарит Елену Кукину за подготовку стенограммы.

Борис Кутенков: Дорогие друзья!

Мы начинаем презентацию книги Алексея Ильичёва «Праздник проигравших».

С творчеством Алексея Ильичёва я познакомился в 2012 году, когда затевались наши первые мемориальные чтения, которые тогда назывались «Они ушли. Они остались». Примерно тогда же вышла его подборка в журнале «Волга», подготовленная Владимиром Орловым, самая, наверное, заметная из публикаций. И эти стихи абсолютно поразили.

Вот стихи из той подборки:

Как-то мама мыла раму

Маша мыла руки мылом

Что потом случилось тама

Память глупая забыла

Запустила ль мылом Маша

Мимо мамы, да в стекло

Только помню было страшно

Крови много утекло

Понятно было, что это «Леди долго руки мыла…» Почувствовался метафизический наследник Ходасевича, который пропитан им, пишет словно бы по его канве, но всё равно создаёт что-то своё. Та поэтическая палимпсестуальность, которая очень интересует меня в стихах. Там же было стихотворение «Старуха», самое, может быть, сложное и предполагающее множество интерпретаций. Всё это поразило, и на протяжении всех последующих лет мы так или иначе возвращались к Ильичёву, делали доклады, его подборка с послесловием Зои Барзах вошла в первый том антологии «Уйти. Остаться. Жить» в 2016 году, дальше, в рамках нашей рубрики на сайте «Современная литература», об Алексее написала Елена Мордовина.

Но окончательное решение выпустить его книгу в мемориальной серии, наверное, пришло уже после 2018 года. Тогда вышла книга «Сдача в плен», составленная, если не ошибаюсь, всё тем же Владимиром Орловым. И почувствовалось, что желание издать книгу можно свести к трём причинам. Первое — это разумеющаяся любовь к поэту и желание, чтобы его больше прочитали, потому что ощущение, что «Сдача в плен» прошла незамеченной, я не видел рецензий на неё. Мне кажется, это большая несправедливость, но поэтической книге сейчас легко провалиться в информационную дыру; когда такого не происходит, перед нами скорее исключение. Во-вторых — а может быть, и в-главных, — захотелось, чтобы у нас был свой Ильичёв, так как не все стихи в «Сдаче в плен», как мне кажется, равноценны, пришлось выбирать, и этот выбор был интересным; некоторые стихи вошли уже из архива, предоставленного Вячеславом Ховановым, то есть ни в каких книжных и журнальных публикациях их нет. А потом благодаря помощи Елены Наливаевой удалось включить ещё и прозу. В-третьих, почувствовалось, что как раз нужна работа с архивом, потому что ощущение, что при подготовке этой книги такой работы не проводилось.

Работа с архивом была непростой, я благодарен Вячеславу Хованову, который прислал около 1000 сканов; не всегда получалось разобрать почерк поэта.

Пришлось это прокомментировать в послесловии от составителей. Впервые в истории наших книг пришлось вынести это послесловие и комментарии в финал. Я не знаю, интересно ли оно читателю, скорее всего нет, скорее всего, большинство читателей пройдёт мимо этой части книги; любопытно это разве что пытливому филологу-исследователю, который захочет глубже копнуть, но редакторскую совесть такое комментирование, безусловно, успокаивает.

Я благодарен Ольге Балла, которая написала предисловие к книге, Полине Барсковой, которая дала разрешение на републикацию её биографического текста из «Сдачи в плен», и Елене Наливаевой, которая нашла в библиотеке и отсканировала книги Алексея.

Сегодня с нами присутствуют и критики, и друзья Алексея Ильичёва. Конечно, очень ценны воспоминания тех, кто его лично знал. Пусть это создаёт не эклектику, но по возможности равновесие.

Регламент выступления 7 минут. И хотелось бы перед тем, как мы перейдём к основным выступающим, предоставить слово Елене Севрюгиной, с которой мы ведём это мероприятие.

Елена Севрюгина: Для меня имя Алексея Ильичёва на сегодняшний момент абсолютно новое. Я для себя открываю этого поэта. Открываю с интересом, и для меня прекрасным путеводителем, конечно же, стала статья Ольги Балла. Я хочу ей выразить слова огромной благодарности за эту не то чтобы исчерпывающую (исчерпать-то поэзию невозможно), а очень полную многогранную статью о творчестве этого молодого поэта. Когда я читала его стихи, а потом заглянула в статью, я подумала: что тут можно ещё сказать, когда самое основное, как мне кажется, уже подмечено, и подмечено очень верно.

Мне кажется выход книги этого автора очень симптоматичным для нашего времени, потому что автор выражает некое настроение в целом человека, живущего в современную эпоху, если опираться на эстетику абсурда, эстетику одиночества, эстетику самоотрицания. Правда, честно сказать, я не знаю, если бы Алексей был жив сейчас (почему-то вдруг захотелось назвать его Евгением, не знаю почему, но явно не по ассоциации с Онегиным), было бы интересно, как сложились бы отношения этого поэта с нынешним социумом, в том числе и с государственными структурами. Как мне кажется, всё здесь не так однозначно. Потому что этот густой эскапизм, самоотрицание, отрицание всего, выход за пределы чего-то общепринятого могут быть восприняты как некая форма протеста. Неочевидного для многих, но всё-таки протеста тому, что имеется, тому, что существует. Тем более что, как мне кажется. у него это было в природе. То, о чём писала Ольга (прошу прощения, отчасти буду тоже на это опираться, потому что читала его стихи, и мне показалось, — да, это присутствует). Есть как бы три кита, на которых базируется творчество этого автора, — это эстетика отрицания, внутри которого, как мне кажется, доминантным является самоотрицание. Это отрицание себя, как мне показалось, в границах земного существования. Нередко замечаю его, кстати, не только в поэтике и поэзии Ильичёва, но и в поэзии многих других авторов. Может быть, у нас время такое, которое к этому очень сильно располагает, я не знаю.

Помимо этого — ещё эстетика абсурда, которая естественным логическим образом вытекает из эстетики самоотрицания. И ещё можно, наверное, говорить о том, что это эстетика молчания, из которого Алексею удаётся извлечь гораздо больше предполагаемой в нём изначально информативной пустоты. Он как бы своим творчеством доказывает, что молчание — это отнюдь не информативная пустота, а нечто, содержащее в себе гораздо большее, чем это может показаться вначале. Даже есть такое стихотворение: «Пустота карманов — явный козырь…» То есть упоминание пустоты, помимо всего прочего, даже на лексикографическом уровне довольно часто встречается. Для него, как мне кажется, это слово играет большую роль.

Все, о чем я молчу, — это ты.

Все, что мне не сказать, — это ты.

Если я молчу — значит, я говорю с тобой.

Может быть потому, что я тютчевед, а не по какой-нибудь другой причине, у меня сразу возникает логический отсыл к Тютчеву: «Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои …. Поймет ли он, чем ты живёшь? / Мысль изреченная есть ложь».

То есть обо всём лучшем, обо всём значимом в жизни можно только промолчать. Мне кажется, Алексей это понимал как никто другой.

Конечно, привлекательна линия его очень непростых отношений со смертью. Смерть для него, конечно же, категория совершенно особенная. Мне кажется, это то, что поэт пытался постичь не только как что-то запретное, а как нечто изначально присущее, данное, явное, может быть, не воплощённое в реальности, но актуальное для него в любой момент существования. В этом плане, кстати, я для себя открыла его прозу. «Китаец» — совершенно автобиографическая в мировоззренческом плане вещь. Это же он прежде всего о самом себе здесь и о том, что всё, наверное, самое важное, значимое, сущностное и, как ни парадоксально это прозвучит, жизненное, живое, в понимании жизни как чего-то наполненного смыслом, реализуется тогда, когда человек уже физически не существует. Мне кажется, эта мысль должна быть очень близка и понятна Борису Кутенкову, потому что его стихи тоже во многом об этом — о том, что открывается человеку за границами земного существования. И я в который раз задаю себе этот вопрос — если вспомнить поэтов прошлого — судьба Цветаевой, судьба многих других поэтов. Такое странное стремление этих поэтов как будто бы распрощаться со своей земной ипостасью, выйти за её границу и постичь нечто большее, некую мудрость, которая не может открыться в повседневных будничных координатах. И есть в этом логическая устремлённость к своему, по крайней мере, физическому распаду.

Возникает ощущение, что такие поэты, как Алексей, из жизни просто так не уходят. Они как будто логически всем своим существованием к этому стремятся. Это звучит страшно, но так уж получается, что поэзия Ильичёва в наибольшей степени отражает суть направленности его личностного движения. Если внимательно читать его стихи, то погружаешься в такой мир, в котором напрочь отсутствуют какие бы то ни было конкретные координаты.

Ольга тоже об этом пишет: что это поэт без имени, без каких-то конкретных привязок — географических, материальных и прочих.

Возникает ощущение некой универсальной сущности, которая стремится быть большим, нежели ему дано изначально. То есть выйти за пределы самого себя, потому что этому поэту изначально присуща та истина, которая недоступна многим. Мне кажется, это вообще можно сказать обо всех хороших больших поэтах. И он понимает, что преградой к постижению этой истины может быть его земное существование. Поэтому он всячески пытается это преодолеть. Преодоление границ земного существования — это то, что я в целом могла бы и хотела бы сказать о творчестве этого поэта.

Между поэзией и прозой как будто бы нет ярко выраженной границы. Когда я стала читать прозу Ильичёва, у меня возникло ощущение, что я просто продолжаю читать его стихи, но как будто бы немножко под другим углом зрения. Причём в прозе чуть более угадывается сам Ильичёв, хотя она иносказательна, аллегорична. Хотя, конечно, есть абсолютная размытость лирического героя. Его здесь нет, и возникает такое ощущение, что намеренно, нарочито, всеми силами и усилиями воли стремится скрыть своё «я» за множеством образов, личин, которые возникают в его поэзии. Как будто он очень не хочет быть тождествен самому себе, хочет быть чем-то большим. Это поразительная черта, и она мне очень импонирует у любого поэта. Потому что она даёт гораздо больше возможностей и альтернатив и в плане интерпретации поэтики, и в плане интерпретации личности самого автора.

Можно ещё говорить о литературной традиции, которой следует Алексей, но я уверена, что сегодня будет очень много разговоров на эту тему — откуда все это растёт, что можно считать корнями, истоками творчества Ильичёва. Там, конечно, в первую очередь прозвучат Ходасевич и Мандельштам.

Как рядовой читатель я рада появлению этой книги, потому что это действительно хорошая книга. Книга, которую стоит прочитать очень внимательно, может быть, не один раз. Мне одного раза чтения никогда не хватает, когда читаешь повторно, открываются новые пласты, которых сразу не увидел. С некоторыми поэтами, как с Андреем Ткаченко, получилось вообще очень интересно. Когда я выступала на «Полёте разборов», этот поэт произвёл на меня одно впечатление; когда я полностью прочитала его книгу, я вдруг поняла, что он пишет вообще о другом, а не о том, о чём мне казалось в самом начале.

Здесь тоже — может быть, что-то изменится в моём восприятии этого автора, но не изменится одно — то, что это, безусловно, очень хорошая большая глубокая поэзия, иначе бы она не вышла в серии Бориса Кутенкова «Уйти. Остаться. Жить», которая проходит очень жёсткий отбор.

Борис Кутенков: Спасибо большое, Елена, за добрые слова об Ильичёве. Сейчас хотелось бы предоставить слово Валерию Шубинскому. Самый интересующий меня вопрос — знали ли Вы Алексея Ильичёва по Питеру, какие у Вас воспоминания с ним связаны. И, конечно, очень интересно Ваше впечатление о книге, о его поэзии.

Валерий Шубинский: Я отвечаю на Ваш первый вопрос: к сожалению, нет. И это очень странно, потому что у нас не такая большая разница в возрасте. Я общался в первой половине 90-х годов и со Всеволодом Зельченко, и с Полиной Барсковой. Это его друзья, его круг, но я даже не слышал тогда его имени, что совершенно поразительно. Хотя все мы были достаточно активны и всё было более и менее на виду.

Я узнал его имя после его смерти. Я прочитал его книгу, вышедшую тогда, после его смерти, и она на меня произвела достаточно сильное впечатление. Я с тех пор запомнил и его имя, и некоторые его стихи, и очень рад, что сейчас они переизданы.

Теперь я хочу сказать несколько слов о той эпохе и о поколении. Как мне кажется, поколение, которое было на несколько лет моложе нас, люди, родившиеся начиная с 68-го года по 76-й – 77 годы, — это поколение, которое оказалось перед совершенно неожиданными вызовами. В какой-то момент возникло ощущение, что писать хорошие стихи стало очень легко. Как в шахматах, огромное количество «дебютных вариантов». Они существуют в голове, существует огромное количество поэтик, которые можно использовать, и гораздо труднее в этом найти самого себя, свой путь. И, с другой стороны, у нашего поколения — поколения 80-х, не было соблазна. Мы с самого начала формировались в ситуации, когда мы понимали, что нас, скорее всего, никто никогда не будет печатать, а если и будут, то в любом случае у нас никогда не будет массового читателя, и это нормально. А на рубеже 80-х и 90-х годов возникла такая иллюзия, что у поэзии опять может быть широкий массовый читатель, сейчас всё к нему дойдёт, всё будет напечатано. А потом оказалось, что по большому счёту напечатано-то может быть всё, но количество людей, которым это нужно, очень ограничено. И для многих это стало травмой. Поэтому именно в этом поколении, сформировавшемся в 90-е годы, было такое количество людей, по разным причинам сошедших с дистанции. Среди них были замечательные поэты. Например, я до сих пор переживаю из-за того, что Зельченко перестал писать довольно рано, ушёл в филологию, в науку. Были поэты, которые просто резко снизили планку и, в общем, тоже не состоялись. Были поэты, чья жизнь оборвалась при разных обстоятельствах. Здесь диапазон очень большой: от приобретшего неожиданную и, на мой взгляд, не вполне заслуженную популярность Бориса Рыжего до Анны Горенко, Максима Анкудинова и других поэтов.

Мне кажется, что в этом ряду имя Ильичёва очень важно. Это был поэт, который быстро себя нашёл, — в отличие от многих поэтов своего поколения, которые долго себя искали и потом обретали себя либо в работе с чужой речью, как Зельченко или Мария Степанова, или проходили через предельный минимализм и дальше растили свою поэтику уже из него, как Игорь Булатовский. А Ильичёв очень рано пришел со своим очень своеобразным голосом, но, к сожалению, успел сказать только первые слова.

Очень интересно, какой это голос. Тут уже называли имя Ходасевича, но чем интересен Ильичёв и чем он близок лично мне — тем, что у него Ходасевич сочетается с таким элементом очень тонкого, очень мягкого, но вполне сюрреалистического, постобэриутского остранения. Одно накладывается на другое, и каким-то образом это вместе работает, приглушённо, неярко, на очень тонких тонах. Собственно, это всё, что я хотел сказать, теперь я хотел бы прочитать несколько его стихотворений.

* * *

Как называлось то животное

Что выползало из воды

Оставив грязные и потные

И непонятные следы

Как называлась эта гадина

Но я разыскиваю зря

Её название украдено

Из словаря и букваря

Остался только след петляющий

Пересекающий весь лист

И ничего не понимающий

Стареющий натуралист.

* * *

Мы на стыке незримых границ

Воевали, не зная чудес,

Собирая опавших синиц,

Как чернику с небес.

Мы не знали, что то, что дано, —

Это больше того, что дают,

Те, кто выпили это вино,

До сих пор его пьют.

Мы бредём впереди своих ног,

Мы летим впереди своих птиц,

Задержавшись на маленький срок

В цепких пальцах страниц.

* * *

Шествие мира из разных сторон

Шествие ветра на праздных ворон

Шествие звука чужих голосов

Кто-то летит и лишён тормозов

Кто-то глядит, кто подвешен за ноги,

Кто-то успел увернуться с дороги,

Кто-то кого-то ведёт за собой,

Мне б ваше зренье. — Да я же слепой.

Время идёт, проверяя билеты,

Самое время — поверить в приметы.

Время варить и ломать макароны,

Время делить или мерять короны,

Время проехать свою остановку,

Время гаданий на божьих коровках

(Спать бы под шорох змеи в камышах,

Воздух дышать и расти на дрожжах,

Где-то проснуться в антракте, в пролёте

И улететь на другом самолёте)

* * *

В соседней комнате темно

И тянет холодком,

И кто-то там стучит давно

По стенке молотком.

А иногда и кулаком

С размаху и со зла,

И стук уходит далеко

Из нашего угла.

Но иногда и головой

Он, надрываясь, бьёт,

Не зная, кто поймёт его

Так, что его проймёт.

Ну а когда ему совсем,

С разбегу во всю прыть,

Уже отбитым телом всем

Он начинает бить.

Стена стоит, как истукан.

Из тела кровь бежит.

И даже жалко мужика,

Что на полу лежит…

* * *

Бездельник выходит с работы.

В руках его сумка, а в ней

Немного тяжёлых камней

И ложка ещё для чего-то.

Бездельник садится в троллейбус

И видит далёкий плакат —

Там голая белая дева

И надпись на трёх языках.

Бездельник глаза закрывает,

И музыка сразу звучит,

И дева во сне, как живая,

Ему подаёт кирпичи.

И дева другая лопатой

Готовый раствор подаёт,

А третья считает зарплату

И грустную песню поёт.

Спасибо!

Борис Кутенков: Большое спасибо, Валерий Игоревич. Очень интересное выступление. Кстати, Вы упомянули Анну Горенко, её книга выйдет следующей в серии, она уже почти готова.

Валерий Шубинский: Я очень рад. Совершенно недооценённый поэт, очень интересный.

Борис Кутенков: Да, создаётся ощущение, что новое поколение фактически не знает её, и даже не очень новое. Когда говоришь «Анна Горенко», ассоциация с Ахматовой…

Валерий Шубинский: Согласен. Но это был её сознательный выбор псевдонима, как вы знаете.

Борис Кутенков: Мы о ней обязательно подробно поговорим. А подборка Максима Анкудинова будет в четвёртом томе нашей антологии. Она тоже уже готова вместе со статьями.

Я хотел спросить о студии Вячеслава Лейкина. Многие отмечают, что для Алексея Ильичёва было важно, что он посещал этот литературный семинар. У нас присутствуют люди, которые, насколько я понимаю, ходили вместе с ним в эту студию, они подробнее расскажут. Но как Вы думаете, чем для Питера 90-х была эта студия, какие там были тенденции и как это повлияло на развитие Алексея Ильичёва?

Валерий Шубинский: Про студию, наверное, лучше Вадим Пугач расскажет. Я на этой студии бывал периодически, нерегулярно, заходил туда в середине 80-х. Поэтому я ничего не могу сказать про неё в 90-е годы. Но в 70-е, 80-е годы круг Лейкина действительно сыграл очень важную роль. Он сформировал большой круг самых разных поэтов. Но это отдельная интересная тема. Вообще, эта лейкинская студия существовала чуть ли не до совсем недавнего времени. Но опять же — расскажут люди, которые с ней теснее были связаны.

Борис Кутенков: Спасибо! Раз таким образом пошёл разговор, мне кажется, логично будет предоставить слово именно Вадиму Пугачу. Тоже попросим рассказать о знакомстве с Алексеем Ильичёвым, которое, если не ошибаюсь, всё-таки было, о той студии и так далее.

Вадим Пугач: Добрый день. Борис, я поправлю для начала то, что касается истории книжки «Сдача в плен». Мне показалось, что Вы сказали, что эту книгу готовил Владимир Орлов, но я про Владимира Орлова, честно говоря, даже не слышал. Готовил её, подбирал материал в основном Ростислав Клубков. Он появился как раз где-то на уровне 79-80-го года в круге Лейкина. Он очень активно этим занимался. Я могу показать, если кто-то не видел, эту книгу. Она выглядела так (показывает). Это было уже значительно после смерти Алексея — сравнительно недавно — книга 18 года выпуска. Просто в какой-то момент мы собрались и решили, что надо его помянуть таким образом. И сделали книжку. Мы подошли к этому так: тоже работали с рукописями, я меньше других. Ростислав Клубков, Анатолий Севрюгин, который здесь присутствует, работали больше. Там было несколько человек — сам Вячеслав Абрамович Лейкин, Валентин Бобрецов и я, которые всё-таки позволили себе редакторскую правку. Это связано с 90-ми годами, попробую объяснить. Я не видел Вашей книги, но я понимаю, что Вы подошли более грамотно литературоведчески, то есть — не вносили своих правок. То, что мы сделали, может быть, некорректно, но нужно учесть следующую вещь.

Я довольно хорошо помню его первое чтение. Нас тогда выгнали, кстати, отовсюду, и мы собирались на квартире у Ларисы Аркадьевны Неймарк на улице Пантелеймоновской, угол Литейного. И Наталья Абельская совершенно случайно познакомилась с Алексеем. Он был совершенно из другой сферы — простой рабочий паренёк, но при этом интересовавшийся такими «пустяковыми» вещами, как, например, китайская культура, философия, поэзия. Да, у него отмечали очень серьёзный след не только Ходасевича и Мандельштама, но и Введенского. Стихотворение, которое читал Валерий, «В соседней комнате темно…» — это история из хармсовских «Случаев», но только абсолютно лишённая всякого комизма. Хотя у него были и комические вещи. Те, кто читал его стихи, помнят, как в четвёртом цеху какой-то день подряд кричат обезьяны и так далее, или, допустим, та же «белая дева», которая подаёт кирпичи. Это очень комично. Конечно, трагического было больше.

И вот Наталья Абельская привела Алексея туда, где мы собирались. И, честно говоря, первое впечатление у меня было резко отрицательное. Это были совершенно графоманские стихи. Полное невладение формой, тяготение к общим местам, к назывным вещам, что мы не очень приветствовали примерно всегда, и мне показалось, что это неинтересно. Наверное, из всей истории лейкинской литстудии первая половина 90-х была самым «полётным» временем, потому что росли, как на дрожжах, и Полина Барскова, которая была ещё школьницей и лет с четырнадцати писала совершенно замечательные стихи, одно лучше другого, и Всеволод Зельченко, тогда совершенно роскошный. И мне тоже страшно обидно и больно, что он ушёл в филологию, но, с другой стороны, он оставил такую книгу, как «Войско». Я думаю, что это лучшая поэтическая книга рубежа тысячелетий, написанная на русском языке, по крайней мере. Это невероятно здорово. Тогда вернулась в литературное объединение наша Нина Савушкина, которая лет десять не писала. Это было очень интересно, и уровень действительно был довольно высок. Можно назвать ещё Тимофея Животовского — из основных действующих лиц. И на этом фоне, конечно, то, что писал изначально Алексей, было совсем несерьёзно.

Но он очень быстро сориентировался. Очень быстро понял и набрал технику. И уже через несколько раз или, может быть, на следующий год, я не помню, в каком именно году он появился, но помню, что он года два к нам ходил. Значит, это год 93-94-й. В 95-м он погиб, сейчас как раз 30 лет. И уже на следующий год это было… мы уже ждали, когда он придёт, что он прочитает. Не могу говорить о других, но я точно в то время сосредоточился на творчестве Алексея как на моём главном интересе. Это было невероятно здорово. Его первая книжка, изданная в «Борее» (показывает). Тогда в «Борее» издали книжку и Слава Хованов, и Алексей Сычёв, и кто-то не нашего тогдашнего круга, например, Вероника Капустина тоже издавалась в «Борее». Это было не очень дорого, это было возможно. Уже эта книга была страшно интересная. И тут эта засада, что он вдруг погиб.

Я внимательно слушал, что говорит Елена, особенно о соотношении личности поэта и темы смерти. Я очень не люблю, мне кажется, что это трагическая безобразная ситуация, когда молодые поэты делают так, как это, скажем, произошло с Рыжим. Я, кстати, не то чтобы очень высоко ценю Рыжего, но в любом случае мне кажется, что было бы более достойно не делать то, что сделал он. Извините, что я отвлёкся, может быть. Мне кажется, это важно в связи с тем, что происходило с Алексеем Ильичёвым. Дело в том, что очень часто лирический субъект навязывает поэту как человеку определённую линию поведения. Поэт, в сущности, попадает в плен к своим текстам и к демонстрируемой лирическим субъектом позиции. Может быть, это нехорошая версия, но я думаю, что тот же Рыжий просто испугался — как же он проживёт больше 27 лет и выйдет за пределы клуба «27». Что бы он стал делать? Мне кажется, что он испугался вот этого, потому что у него-то всё складывалось прекрасно. У Алексея ничто не складывалось прекрасно, но Алексей действительно экспериментировал. Он экспериментировал не столько с литературой, потому что то, что он делал, вырастало из совершенно прекрасных источников и всё было очень хорошо.

Он экспериментировал со своей жизнью. Результатом этих экспериментов, собственно, и стала его смерть, которая для нас была ужасна. Не представляю — как спросить, а как для него, в какой степени это планировалось. Представляете себе человека, который зимой — я не знаю зачем — ходит над водой по заледеневшим перилам. Зачем это? Собственно, так и произошло. Там не была зима, но произошла эта ситуация. У него были такие случаи и в зимнее время. Здесь мне хочется прочитать одно стихотворение, коротенькое, но совершенно изумительное со всех точек зрения. И это немножко польёт воду на мельницу того, что говорила Елена.

* * *

Жизнь становится проста —

Легче и больней.

Акробату без шеста

Легче и вольней.

Птица с каменных дерев

В воздух входит вброд.

Остаётся, умерев,

Жить наоборот.

То есть — это была такая история эксперимента. Во многих стихотворениях у него возникает этот мотив смерти, причём — смерти от воды. Мне очень жаль, что он отдался в плен собственным текстам. Мне очень трудно представить, что бы получилось из Алексея, потому что обещания были колоссальные. Но эта тяга к экспериментам оказалась роковой. Теперь я возвращаюсь к тому, с чего я начинал, — почему мы позволили себе править некоторые вещи. Потому что, при всех этих колоссальных обещаниях, Алексей ушёл поэтом всё-таки начинающим. У него очень неравновесные тексты. Какие-то совершенно блистательные строфы, строчки просто не позволили нам не брать их в книгу, и в то же время другие в этих же самых стихотворениях строчки, например, с явными ошибками в языке. Такие вещи, которые точно надо было править, и мы взяли на себя этот нехороший труд, мы их поправили. Замечательно, что он вышел в другом варианте. Я не видел книгу. Борис, Вы будете 14-го представлять эту книгу?

Борис Кутенков: Да, я обязательно буду, я привезу её в Питер. В конце книги есть раздел «Примечания от составителей». Собственно, составитель это я, который работал с этим архивом, с тысячей сканов, и я подробно прокомментировал, в чём отличие от тех же текстов в «Сдаче в плен», от «Набросков равновесия». Зачастую было непонятно, и в рукописях Ильичёва, и в книге, кто именно вносил правки, по какой причине. С некоторыми текстами было всё ясно, насчёт текстологической корректности некоторых стихотворений до сих пор не ясно. Спасибо, что Вы всё это проясняете.

Большое спасибо за выступление. Очень ценны личные воспоминания. Я хотел бы ещё спросить у Вас, Вадим, про Алексея Ильичёва — каким он был по-человечески, какое производил на Вас впечатление. Очень интересно, например, как он реагировал на обсуждение своих стихов. Что Вы можете об этом вспомнить?

Вадим Пугач: Я боюсь, что у меня не лучшая память. Почти совсем не остаются слова, остаётся его лицо. Он не показывал, огорчён ли он или не огорчён. У Лейкина никогда стихи не обсуждались. Это не было принято совершенно. Если что-то кто-нибудь говорил, он говорил это кулуарно, лично. С ним, насколько я понимаю, очень много работала Наталья Абельская. Они жили в Рыбацком, недалеко друг от друга, там случайно и встретились. Она работала с ним, чему-то его учила. Он с маломеняющимся лицом, человек достаточно угрюмый, распростецкий паренёк, читающий китайскую философию. Конечно, он почувствовал на следующий год и наш интерес, и наше уважение к нему. Я, честно говоря, и по себе помню, как я почувствовал, что я впервые написал когда-то что-то достойное, когда я читал, и это происходило в абсолютной тишине. У нас как раз все чувствовали так. То есть он понимал, как мы замираем, когда он начинает читать.

Что касается каких-то замечаний… Я ему, например, замечаний не делал. Я не считал это ни нужным, ни возможным. Я не помню ничего из того, что я мог бы ему высказать. И кроме того, мы не были действительно близки. Потенциально, конечно, это был друг. Но состоялось ли это, я не знаю. Например, я никогда не дружил именно дружбой с Зельченко, просто потому что у нас большая разница в возрасте. Мне он был чрезвычайно интересен, я восхищался, но о дружбе — нет. С Ильичёвым у меня происходило что-то тоже такое.

Я бы хотел обратить внимание вот на что. Как-то в «Невском альбоме» была большая публикация Ильичёва, и там были некоторые статьи, что-то из них попало в «Сдачу в плен», что-то не попало. Там были воспоминания об Ильичёве и были сказаны, по-моему, Натальей Абельской очень близкие вещи к тому, что говорила сегодня Елена Севрюгина. Он был непонятно какой. Он был любой. По его виду нельзя было сказать ничего. Всё дело в текстах. А в текстах, оказывается, тоже довольно сложно сказать, какой он был. Это, в общем, человек-загадка. Как он сформировался? Мы примерно знаем, что он читал, но как это произошло — из мальчика из ПТУ, как произошло это взросление, перелом, до того момента, как он попал к нам, я не знаю.

Борис Кутенков: Жаль, что сегодня с нами нет Полины Барсковой и Всеволода Зельченко. Мы их приглашали.

Мы договорились чередовать выступления людей, лично знавших Алексея, и тех, кто его только что прочитал. Продолжаем.

Елена Севрюгина: Сейчас мы предоставляем слово молодому поэту и культуртрегеру Егору Евсюкову. Пожалуйста, Егор.

Егор Евсюков: При первом приближении Алексей Ильичёв представился мне как поэт кенозиса, говорения из пустоты, чьи метафизические интуиции всякий раз указывают на невозможность речи, жизни, любви. Эта невозможность у Ильичёва не связана с разочарованием в бытовом и социальном существовании, со страхом перед историческими катастрофами, как это часто бывает при творческой эволюции поэтов-метафизиков (вспомним изгнание Бродского). Напротив, как мне кажется, эта категория невозможности изначально присуща поэту, предстаёт как экзистенциально-личностное зерно, растущее из внутренней пустоты, отчуждённой позиции наблюдателя:

* * *

Пустота карманов явный козырь

А тем паче тяжело растратить

Я хотел расти как эти розы

Я хотел ползти как эти рати

Отчего не узнанный другими

Незнакомец мне так узнаваем

Словно я ему придумал имя

Но его всё время забываю

* * *

Как называлось то животное

Что выползало из воды

Оставив грязные и потные

И непонятные следы

Как называлась эта гадина

Но я разыскиваю зря

Её название украдено

Из словаря и букваря

Остался только след петляющий

Пересекающий весь лист

И ничего не понимающий

Стареющий натуралист.

Субъект в этих стихах изначально умалён, аскетичен, молчалив, а где-то метафизически ироничен. При этом здесь нет романтического несовпадения должного и сущего, реального и воображённого — мир примиряется в парадоксах, крайности сглаживаются. Местами Ильичёв исходит, можно полагать, из обэриутского абсурдизма, позволяющего прозреть текучесть реальности, а в каждой обыденной вещи заподозрить потайную изнанку. Как, например, в такой игре-оборотничестве культурных и повседневных регистров, в которой дон Хуану приходится вместо пейота предлагать герою-визионеру дыню:

Дыня

Мой дружок Кастанеда имеет четыре соседа,

И один из них — я, а другого нельзя позабыть.

Всё похоже на дыню, как вторник на прошлую среду,

Но среда не жена, и её невозможно любить.

Глобальная неотвратимость смерти — при всём её героически-возвышенном, сугубо человеческом пафосе — так же оборачивается игровой иронией, суживающей пугающую картину до незначительного эпизода из жизни насекомых. (Возможно, аллюзийно здесь обыгрывается блейковский «Мотылёк»: «Мой краток век. / Твой краток срок. / Ты человек. / Я мотылёк», если допустить творческое знакомство поэтов):

Памяти павших героев

Под космическим законом,

Как под маленьким сачком,

Сдохли Бабочка с Жучком

Без рыдания и стона.

По мере разворачивания сюжетики мы видим, как пустота у Ильичёва обживается различными персонажами, а лирический субъект примеряет на себя балладные маски: хирурга, охотника, читателя газеты, даже метафизически-хармсовской старухи. Бытовая конкретика — которую поэт так же ловит дырявым сачком — всё равно остаётся пронизана бытийным сквозняком: вопросы смерти, самоопределения, истинности существования не покидают Ильичёва даже когда он прибегает к нарочито сниженным, масочным жанрам. И, кстати, о масках, бабочках и сачках. Пустота — она же бродсковская бабочка-ничто — допускает любое, всякий раз новое наполнение. Оттого и такая тяга к игре меняющимися лицами, попытка испробовать разные формы письма:

Старуха

И только кровь из головы

Стекает, спутываясь с соком,

И убегает в грязь кривым

Пересыхающим потоком.

Утренняя песня хирурга

И впереди из облаков

Он нам махнёт рукой,

Всё правильно — без дураков

Нет смерти никакой…

Охотник

Я сделал вид, что вышел на охоту.

И я, как все, махал своим сачком,

Как дурачок, и вдруг поймал кого-то,

Накрыл сачком и сам упал ничком.

Есть в книге и ещё одна попытка заполнить пустоту — на этот раз межличностную, эмоциональную. Это любовь. Любовь, которая в поэтическом мире Ильичёва, увы, обречена на провал, не выдерживает проверки. Почему же? Во-первых, следуя Тютчеву, «изречённое», открытое другому чувство сразу же становится ложью. Во-вторых, сам мир — как мы выяснили, парадоксальный и переменчивый, — противится, требует от человека сыграть с ним в прятки, но не показать истинного лица (которое при ближайшем рассмотрении можно и не разглядеть — там вновь зияет пустота, притаившаяся за очередной маской). Поэтому лирический субъект предпочитает отмолчаться или уйти в философские апории:

* * *

Я не могу вязать такие петли,

Тут сам собьёшься, следствие собьёшь,

И не понять наверно, есть ли, нет ли

Полслова правды или снова врёшь.

Чего там дальше, и куда ты клонишь,

Гляди под ноги и по сторонам,

А то споткнёшься, выронишь, уронишь,

Я подниму и больше не отдам.

* * *

Я извлекаю из подкладки

Себя последние остатки.

Пора, мы наигрались в прятки,

Мои хорошие ребятки.

Пора и скинуть шубу эту

Из неубитого медведя

И всё, что есть, раздать соседям,

И сдать билет, ведь мы не едем.

Моя нелепая подружка,

Я расскажу тебе на ушко:

Бросавший нам копейки в кружку

И сам похож на побирушку.

* * *

Вот гуманитарная помощь

От продвинутых стран —

Спасение, чудеса, исцеление,

Раздача истины мешками, —

Чистое сухое словесное молоко

Для самых маленьких,

Кого мать не кормит.

Наконец, завершает книгу трагически самосбывающееся пророчество, явленное в лейтмотивах утопления, посмертного путешествия к другим берегам. При этом лирический субъект снова сталкивается с пустотой, на этот раз осмысленной не как экзистенциальный вызов, но как понятие буддийской философии. Уточним, что в буддизме пустота, она же шуньята, предстаёт как бессамостность, взаимозависимость явлений реальности, выражающаяся в непостоянстве, текучести воспринимаемых форм. Поэтому «тайная свобода / от подражания себе», к которой на самом деле так стремится лирический субъект Ильичёва, обретается только в принятии метаморфоз жизни, полном растворении лирического сознания в омуте её перелицовок. Бояться нечего — смерти нет, остановки нет, самого себя нет, есть только бесконечный поток перевоплощений. Это и есть метафизический «праздник проигравших».

* * *

В пустом пространстве ты станешь напрасным шагом,

Широким звуком, кольцом, колесом с обрыва

Напрасно ты говоришь, закрывая лицо бумагой, —

Твоё дыханье в руках у тебя, как рыба.

Поодаль кто-то глядит на тебя с усмешкой,

Понятной, как подтвержденье, похожей на опасенье.

И если твоя монета упала на землю решкой,

Орёл пролетает сверху, её накрывая тенью.

* * *

Тут все спешат. Но мне спешить не надо.

Я говорю: хорошенькое место

Для превращенья головного мозга в тесто.

Пока я не упал, я лучше сяду.

Смотрю вперёд и плавлюсь под лучами

Невидимого солнца за спиной.

Так плавно берег переходит в дно,

И чайки переходят в крики чаек.

Мне странно здесь, как и везде кругом,

Я вспоминаю: тут же, годом раньше,

Я долго думал, что со мною станет,

Пока не стало просто и легко.

Какой-то мальчик пробегает возле.

Какой-то катер проплывает мимо.

Какой-то холод еле ощутимый.

И я не знаю, что же будет после.

* * *

Мне снилась тайная свобода

От подражания себе,

И я ронял себя под воду

С подводным шумом в голове.

И плыл, и грёб неповторимо

Пустыми чашами весов,

И голос ясноговоримый

Казался сотней голосов.

Но что я буду делать, милый,

Проплыв всё поле до конца

Без утомления, без силы,

Без побужденья, без лица?

Борис Кутенков: Спасибо огромное, Егор. Замечательное вдумчивое прочтение.

Мы договорились чередовать выступления людей, которые ознакомились с творчеством Алексея именно в процессе чтения «Праздника проигравших», и лично знавших его людей. У нас присутствует ещё только один человек, знавший Ильичёва при его жизни. Это Анатолий Севрюгин. Анатолий, хотелось бы Вас услышать, и, конечно, интересны биографические воспоминания.

Анатолий Севрюгин: Здесь было столько сказано об Алексее, мне довольно трудно что-то добавить о его творчестве. Но что сказать о нём как о человеке… Я его знал. Человек он был очень замкнутый, скрытный. Два или три раза он был у меня в гостях. Это довольно-таки неожиданная вещь, потому что он, мне казалось, никого не впускал в свой мир. Я один из немногих счастливцев, у кого есть книга, прижизненное издание с его автографом. Автограф такой: «Толе, учителю, от которого не пахнет школой, от автора, всегда желавшего, чтобы от него не пахло литературой». Вот такое посвящение — он желал, чтобы от него не пахло литературой. Мы никогда не обсуждали стихи, мы читали их. Что, видимо, больше всего его привлекало в литстудии Лейкина, — то, что там не было лаборантских «штудий». Сегодня, между прочим, день рождения Вячеслава Абрамовича Лейкина, именно сегодня. Он действительно оказал огромное влияние на Алексея.

Алексей приходил ко мне посмотреть какой-нибудь фильм. Тогда же были видеокассеты, и вот он что-нибудь достанет, боевик какой-нибудь или ещё что-то абсолютно прозаическое, и посмотрит. Потом что-нибудь почитает. Кроме китайской философии и китайской поэзии, он ещё увлекался эзотерикой. И возможно, это тоже повлияло на его поэзию. Впрочем, действительно, он однажды сказал, что лучше читать стихи, чем рассуждать. И вот последний раз мы договорились встретиться, и он хотел записать своё чтение, хотел оставить свой голос. Не удалось. Не успел.

Если это уместно, если время позволяет, я прочту стихи, которые наиболее близки мне и которые я от него помню.

Борис Кутенков: Да, прочитайте, пожалуйста, это очень уместно.

Анатолий Севрюгин:

* * *

Я выронил себя из цепких рук,

Я выпустил себя, как воробья,

И в темноте взлетел под потолок:

Ну вот, теперь ловите — вот он я.

Я — это тот, кого здесь нет теперь,

Припоминаю сам себя с трудом.

Не вздумайте, не отворяйте дверь —

Я вылечу. Поймаете потом?

* * *

Твоё имя похоже на лёд.

Я не знаю, куда я иду,

Но как будто по льду и сквозь лёд,

Всё как будто сквозь лёд и по льду.

Согреваясь мышиным теплом

Прогрызающей дырку души

Под каким-то мышиным углом

На какой-то мышиный аршин.

Зафальшивев, завшивев почти,

Я едва нахожу, что сказать

На знакомый мышиный мотив:

Перегрызть, перелезть, прошуршать…

* * *

Как-то все сбивает с лада,

Я не помню, где прочёл:

«Не зови меня, не надо,

На поляну за ручьём».

То ли это дети пели,

То ли сам себе я пел,

То ли кто-то в самом деле

Прилетел и улетел.

Все идёт в другую лузу,

Издеваясь и шутя.

Я расслабленную Музу

Одеваю как дитя,

То веду её куда-то,

То она меня ведёт,

То ли надо что-то спрятать,

То ли кто-то нас найдёт.

И ни луга, и ни сада,

Только голос за плечом:

«Не зови меня, не надо

На поляну за ручьём».

И последнее, возможно, не самое лучшее, но очень характерное для него.

* * *

Рыбы рисуют узоры хвостом

На дне реки цветут сорняки

Воды движутся на восток

Откуда рукой подать до руки

Тебе протянутой издалека

Без всякой цели но неспроста

И разжимается вдруг рука

У глядящего вниз с моста

Последнее слово в первой книге Ильичёва, прижизненной, — «утонул». И часто говорят, что он предвидел, у него очень много стихотворений, где описана смерть от воды, падение с моста и так далее, что в конце концов произошло. Вадим Пугач, по-моему, в статье сказал, что «я бы этой мерзавке, смерти, не дал бы ни единого шанса на что-то поэтическое». Смерть Ильичёва была трагической и омерзительной случайностью.

Елена Севрюгина: А можно вопрос? Я об этом ничего не знаю, а как он погиб?

Анатолий Севрюгин: Говорят, что компания друзей стояла на мосту, какая-то была неполноводная подмосковная речка. И ребята говорили, он сидел на перилах, а потом на секунду они отвлеклись, бац! — и его уже нету. То есть что-то очень непонятное. То есть он был — бац, и его нет.

Елена Севрюгина: А это не могло быть самоубийством? Стихи его наталкивают на такую мысль.

Анатолий Севрюгин: Публичное самоубийство… ну, извините. Я думаю, нет.

Елена Севрюгина: Но видите, никто ничего как будто бы не заметил.

Анатолий Севрюгин: Да в том-то и дело,

Вадим Пугач: Простите, можно я влезу. Можно было бы подумать так, если бы он до этого не делал таких экспериментов. У него была такая развлекуха — ходить по перилам моста. По-видимому, в эту ночь он был выпивши, и его ловкость акробата не сработала. Он, вероятно, просто встал на перила и соскользнул. Скорее всего, это было так.

Анатолий Севрюгин: Ещё хочу подчеркнуть, что он был настолько скрытным человеком, что его семья узнала, что он пишет стихи, что он ходит к Лейкину и вообще кто такой Лейкин, только после его гибели. Они не были в курсе. Куда-то раз в неделю уходил, приходил воодушевлённый, трезвый, что им очень нравилось. Настолько странные были взаимоотношения.

Борис Кутенков: Анатолий Борисович, спасибо за очень интересные рассказы, ценные воспоминания. Я бы хотел спросить: когда он приходил к Вам в гости, казалось ли Вам, что он был более откровенным, чем обычно в жизни? И вообще — о чём он говорил?

Анатолий Севрюгин: Он был, может быть, более свободным, более весёлым. Он и со своей девушкой приходил. Я не помню, как её зовут. Я её видел последний раз на презентации журнала «Невский альбом», где много материала было ему посвящено. Говорил — что ему нравится, говорил об обэриутах. Кстати, есть или, по крайней мере, была запись его голоса. Свои стихи он не успел у меня записать, а я знаю, что была запись, где он читал стихи Введенского. Я её слышал.

Борис Кутенков: Невероятно интересно было бы найти эту запись. Когда мы готовили книгу, мы проводили целое расследование, но, к сожалению, можно сказать, это оказалось безрезультатным. Кроме той единственной фотографии, которая есть в интернете и которая везде публикуется, ничего не нашли. Сестра нам ничем не помогла, фактически не захотела выходить с нами на связь. Если кто-то сможет найти ту самую девушку, объявляем нашедшему вознаграждение. Скажите ей, пожалуйста, чтобы она пришла на презентацию 14 июня в книжный магазин «Во весь голос». Мы её разобнимаем, предоставим ей слово. Если кто-то найдёт запись, посвящённую Введенскому…

Анатолий Севрюгин: Я постараюсь. Она должна быть у сестры. Я с ней виделся после нашего с Вами разговора. Но вот запись видео, о которой мы говорили с Вами, она найти не смогла. Будем дальше работать, я не оставляю надежды.

Борис Кутенков: Спасибо, мы тоже не оставляем. И не оставляем наших замечательных выступлений. Елена Севрюгина объявит следующего спикера.

Елена Севрюгина: Слово предоставляется критику и по совместительству — моему лучшему путеводителю по творчеству Ильичёва — Ольге Балла.

Ольга Балла: Я бы хотела начать разговор с зацепившей меня темы влияния. Я подумала о том, а что такое вообще влияние, для чего оно нужно. У Ильичёва мы вполне без труда выявляем основные влияния, но интересно задаться вопросом: а для чего оно ему нужно? Потому что влияние — это когда человек из множества отработанных матриц, прожитых другими, берёт те, что соответствуют его задачам. И пишет уже поверх них. То есть он выбирает те плечи гигантов, стоя на которых он будет творить в своём направлении. То есть все перечисленные влияния на Ильичёва — понятно, что это Ходасевич, Мандельштам и Бродский, почти в конце 80-х — начале 90-х, это Введенский, которого тоже тут назвали, это Олег Григорьев, и полное отсутствие влияний со стороны средних и поздних советских десятилетий. Так вот, Ильичёва, скорее всего, влекло такое расположение, когда утрачен старый мир, но нет тоски по нему, желания его вернуть….

Я прочитаю одно стихотворение, которое со мной постоянно.

* * *

Мне снилась тайная свобода

От подражания себе,

И я ронял себя под воду

С подводным шумом в голове.

И плыл, и грёб неповторимо

Пустыми чашами весов,

И голос ясноговоримый

Казался сотней голосов.

Но что я буду делать, милый,

Проплыв всё поле до конца

Без утомления, без силы,

Без побужденья, без лица?

Борис Кутенков: Это как раз одно из стихотворений, которое вошло в последний раздел книги. Раздел так и составлен — из стихотворений, в которых присутствуют метафоры воды. Когда я понял, что этих стихотворений очень много, мне показалось, что можно их соответствующе расположить. И сейчас я услышал про эту страшную конгениальность — что и в стихотворении присутствует «и разжимается вдруг рука / у глядящего вниз с моста», и, как говорят Вадим и Анатолий, это соответствует реалиям его гибели. Конечно, такая воплощённость поэзии, преднамеренная или нет, ужасно пронимает и в то же время остаётся загадкой. Спасибо, Ольга, что Вы написали это предисловие и что Вы прочитали эти стихи.

Елена Севрюгина: А слово у нас предоставляется постоянному участнику «Полёта разборов», поэту, критику Ирине Чудновой.

Ирина Чуднова: Здравствуйте. Видимо, на мою долю досталось говорить о китайских мотивах как человеку, который с 93-го года живёт в Китае. Как раз по моей прямой обязанности подсветить всю эту тему, так как сегодня неоднократно звучало, что Алексей Ильичёв очень увлекался Китаем.

Я, пожалуй, вначале скажу о его прозе, потому что о ней было очень мало сказано. Его проза — это полудневниковое размышление о себе. В «Китайце» он говорит о себе, немного принакрывшись этой маской китайца. Это мне и самой близко. Мы с ним почти ровесники, он старше меня на четыре года. Мне это ещё и поколенчески очень близко. Я вижу какие-то поколенческие вещи в его стихах, и мне его стихи абсолютно понятны. Я вижу, что из чего в нём произрастает. То, что сегодня говорили о нём как о личности, идеально ложилось в то, что я понимала об этом человеке из его текстов.

Сейчас я скажу о текстах, в которых поэтические китайские мотивы очень хорошо проявлены.

Во-первых, это текст, который так и называется — «На китайский мотив». Сегодня один из выступавших говорил, что «протяжно и грустно в четвёртом цеху кричат обезьяны» — это такое обериутство и это смешно. На самом деле это абсолютная калька из китайской древней поэзии, где крики обезьян означают, что человек с Севера был послан в качестве чиновника на юг, и там он слышит крики обезьян. Это такая формула. Если в китайской поэзии появляется такая фраза «крики обезьян», это означает, что северянин тяготится своим пребыванием на юге. «Крики обезьян» — это определённый маркер.

Во втором стихотворении из этого цикла «Еду в трамвае номер 18…»: «Так больно сердцу угадывать всё, что случится». Всё, что касается сердца в китайской поэзии, это, как правило, стилизация под дворцовую поэзию, и там лирическим субъектом, даже если пишет мужчина, всегда является женщина. Это либо наложница из дворца, либо, может быть, даже императрица. Это обязательно дворцовая девушка. Но тут, к сожалению, стилизовано неточно. Здесь есть формула, видно, что китайские стихи он читал, при большом объёме начитки ты начинаешь воспринимать эти вещи как часто встречающиеся. Это он понял. Но всегда за этим стоит женщина, даже если автор мужчина. А в китайском языке, особенно в древней поэзии, нет категории «я», никогда не встречаются личные местоимения. Когда их переводят на русский язык, то эти местоимения, как правило, добавляет переводчик. Они безличные, достаточно эмоционально сдержанные, и если появляется эмоциональность, то это, как правило, указание на что-то. Как в данном случае — «как больно сердцу угадывать» — это, по идее, должно быть указание на дворцовую девушку, которая томится либо невниманием императора, либо тоской по своим родственникам, либо, может быть, её подъедает какая-то другая дворцовая девушка. В общем, там должны быть мотивы тоски. Мотив тоски есть, а ощущения женскости в этом тексте, к сожалению, не присутствует. То есть тут недостилизованно.

В грязной одежде иду

по свежему снегу.

Я всем доволен.

Встречные люди мне ничего не должны,

И я им не должен.

Вот погрузчик провез мотки чёрной провлоки,

словно баранки.

Мне хорошо. Отчего же сердце забилось?

«Отчего же сердце забилось?» — это указание на дворцовые стихи, тут должна быть девушка. Но здесь смешивается: «В грязной одежде иду» — это образ отшельника. «Встречные люди / мне ничего не должны» — здесь мотив чиновника, отставленного от дела. Может быть, ушедшего в отшельники. Это была в Древнем Китае частая история — высокопоставленные чиновники либо удалялись от дел на время и жили либо в отшельничестве, либо в своём поместье, и там как раз появлялся мотив «недолжности», потому что долженствование проистекает из должности, из чиновничества. И затем «Отчего же сердце забилось». Здесь как будто сразу несколько мотивов закручены в одно.

Бросил лопату свою и стою у окна, наблюдая,

Как кошка пытается с крыши трактора слезть,

Делает вид, что ей не прыгнуть.

Десять минут посмотрю ещё и пойду на обед…

Это стилизация на стихи, когда очень образованный человек в деревне наблюдает за очень простыми вещами. Это даосский мотив, и он очень хорошо сделан, это идеальная стилизация, с указанием времени — «10 минут посмотрю». Здесь, конечно очень хорошо сделаны как стилизация первый и четвёртый тексты, а вот третий недостилизован. Но это китайский мотив, и автор имеет право так делать, но мне кажется, что можно было сделать и тоньше, если бы он знал про формулы, которые указывают именно на дворцовых девушек.

Это стихотворение очень в китайском стиле, хотя здесь нет никаких специальных указаний на это. Это абсолютно даосский взгляд на мир.

Ещё есть стихотворение «С недоступным тихим смыслом…»

* * *

С недоступным тихим смыслом

Тихо пыль прошелестит,

Словно дерево повисло

Ветви в воду опустить.

И в провал неповторимый

Улетает эта пыль

Мимо сонных мыслей, мимо

Их расставленной толпы.

В слабой судороге света

Видно тающий пунктир,

Как его костюм надетый

Расползается до дыр.

И не сразу зарастает,

А точнее — никогда:

Только кажется — пустая

Растворённая вода.

Что здесь китайского? Это такое «перекидывание». В первых двух строках мы видим один посыл, а в других строках мы видим некую оппозицию к этому посылу. Либо это визуальная оппозиция: «С недоступным тихим смыслом / Тихо пыль прошелестит, / Словно дерево повисло / Ветви в воду опустить» — это обэриутская метафора, но в то же время она и китайская. В китайской поэзии четверостишия построены определённым образом: первая строка — посыл, вторая строка — ответ на посыл, третья строка — поворот, сентенция, никак напрямую не вытекающая из первых строк и в то же время как-то к ним относящаяся, и четвёртая строка — узел, где всё это сходится. Здесь, как мне кажется, выражен этот оппозитный приём китайской поэзии. Мне кажется, он зацепил это из переводов, потому что наши переводчики очень хорошо об этом знали и закладывали это в русские варианты. И ещё обычно переводили китайские четыре строки русскими восемью строками. Здесь эта оппозитность проявлена и по структуре стихотворения.

* * *

Рыба с выпученным глазом,

Бьясь в последней лихорадке,

Видит всё, всё видит сразу

В сверхъестественном порядке.

И смыкаются так близко

В остывающем зрачке

Небо, брошенное низко,

Дно в загадочном скачке…

Здесь мне видится скорее влияние даосской философии, нежели влияние китайской поэзии. «Завершенье пути похоже на выстрел в горах. / Как медведь — муравейник, мозги разгребает страх»: здесь тоже есть китайская философия, но нет напрямую китайского влияния.

* * *

Рыбы рисуют узоры хвостом,

На дне реки цветут сорняки,

Воды движутся на восток,

Откуда рукой подать до руки,

Тебе протянутой издалека,

Без всякой цели, но неспроста,

И разжимается вдруг рука

У глядящего вниз с моста.

Это очень программное для него стихотворение и для его судьбы. Но «воды движутся на восток» — это абсолютно китайская формула. В китайском языке есть «Солнце садится на запад, реки текут на восток». То есть здесь прямая цитата. Я побьюсь об любой заклад, что здесь есть влияние китайской поэзии.

* * *

То, что меня гнетёт, меня не гнёт, но гонит.

Ещё дрожит тугая тетива,

А мёртвая стрела в каком-то море тонет,

Где море спит и не должно вставать.

Как муха полуумная над спящим,

Над морем стынет каменный закат,

И рыба со стрелой в губах неговорящих

Плывет вперёд, пытаясь плыть назад.

Мне кажется, здесь тоже даосизм порылся. Образы «Ещё дрожит тугая тетива», «мёртвая стрела в каком-то море тонет» — здесь есть отсылка к китайской философии, но не к китайской поэзии напрямую.

* * *

Медвежее ухо цветёт на альпийских лугах

Швейцарское солнце слегка отражается снегом

Как каждому морю мне скушно в моих берегах

Мне хочется двигаться медленным медленным бегом

Слегка засыпая но всё же на полном ходу

Слегка спотыкаясь но всё же не так чтобы падать

Имея в виду настоящую эту звезду

А также и тьму почему-то цветущую рядом…

Здесь мне слышится Гумилёв, а именно его стихотворение «И вот мне приснилось, что сердце моё не болит, / Оно — колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае». «Медленным медленным бегом» — это гумилевские «лёгкие лёгкие звоны». Может быть, я немного «натягиваю сову на глобус», но я здесь чувствую интуитивно. Интуиция, бывает, оказывается точной. И к тому же почему бы человеку, жившему в Ленинграде и увлекавшемуся Китаем, не пытаться применить к себе образ Гумилёва, который тоже увлекался всевозможными странствиями, и не попытаться на его поле что-то поискать. Для Китая очень характерно растягивание и сжимание времени. Даосы вообще экспериментировали со всякого рода задержками и ускорениями. Это очень даосский мотив. И если он читал большое количество литературы про даосизм, а я знаю, что в Ленинграде того времени такие книжки издавались, потому что до меня эти книжки доходили, и я их читала на русском языке, — мне кажется, что он мог про это знать, этим интересоваться и мог это иметь в виду в своих текстах. Но здесь мне слышится ещё и Гумилёв.

Большое спасибо за то, что вы меня послушали и большое спасибо за возможность прикоснуться к этому автору. К своему стыду, до того как меня пригласили выступить на этой презентации, я его не знала. А автор достаточно интересный и, как оказалось, личностно мне очень близкий. Мне очень нравится стихотворение «Трамвай идет то медленно, то быстро…» и очень близок вот этот цикл:

* * *

1

Мне хорошо и без

Того, что я как бы есть.

Будто теряешь вес,

Но и не хочешь есть.

2

Словно бы смотришь из

Леса в своё окно.

И забываешь жизнь,

Мёртвую, как зерно.

3

В общем, меня здесь нет.

Узнанный вами вид —

Как проездной билет,

Который уже пробит.

«Мёртвую, как зерно» — это, конечно, Ходасевич. Это тоже очень даосское стихотворение и по своей сути очень близкое мне, моим юным ощущениям и восприятию мира. Большое спасибо за предоставленную возможность сегодня об этом рассказать.

Борис Кутенков: Большое спасибо, Ирина. Кто бы нам ещё рассказал о китайских мотивах. Совершенно эксклюзивная информация, это действительно связано с творчеством Ильичёва.

У нас сегодня остался последний спикер из пришедших, это Филипп Хаустов. Чуть позже мы обязательно послушаем Филиппа и поговорим с залом, но сейчас мне хотелось бы рассказать, постараюсь кратко, об остальных книгах серии «Уйти. Остаться. Жить».

(Рассказывает о книжной серии).

Для тех, кто захочет скачать эти книги в электронном виде, напоминаем, что они есть на сайтах «Гостиная» и «Формаслов». Для тех, кто хочет иметь их в бумажном виде, — они есть на многих сайтах. Можно написать мне, я пришлю, буду очень рад вашему вниманию к этой серии.

Мы возвращаемся к Алексею Ильичёву, и Елена Севрюгина объявит следующего выступающего.

Елена Севрюгина: Слово предоставляется поэту, критику Филиппу Хаустову, пожалуйста.

Филипп Хаустов: Начать хочется с, казалось бы, общего места: поэзия занимается попытками передать неуловимое. Зачастую после подобных утверждений либо начинается высокоумное гадание на кофейной гуще, либо вспоминается что-то хрестоматийное в тему, например: «Тень несозданных созданий / Колыхается во сне». А в итоге конкретики и понимания — кот наплакал.

Но Алексей Ильичёв, о котором сейчас речь, — творец совсем особый, поскольку для него неуловимое предельно вещественно, и сам он похож более на натуралиста (акмеиста), чем на колдуна: искомая неизвестность представляется ему животным, которое в ходе эволюции перебралось из океана на сушу и исчезло — теперь предстоит, подобно первому человеку в райском саду, разгадать его украденное из словаря и букваря название по оставшимся грязным следам.

Для этого поэт постоянно выискивает в бытии различные дыры, пустоты, щели и ниши («Мы займём как бы нишу в стене, / Затаясь в этих самых словах»), откуда удобно с позиции исследователя наблюдать за происходящим и хладнокровно очищать его от всего наносного. Даже в декадентском, в духе «проклятых поэтов», стихотворении «Хрычовка старая, торговица носками…» лирический герой совокупляется с этой хрычовкой отнюдь не ради похоти, а чтобы, опять же, занять отстранённую позицию и чтобы благодаря этому «жизнь, которая вчера лишь объяснялась, / Полезла, вылезла. Попробуй отыщи» — т. е. показалась в пугающей для обывателя полноте, перед которой органы чувств теряются, как у внезапно увидевшего свет слепца.

Итак, заняв позицию, какими же способами Ильичёв препарирует реальность? На первый взгляд, методы Ильичёв наследует, в частности от обериутов и лианозовцев, его главное орудие — чуть едкая и лапидарно выраженная ирония. Возьмём для примера такую миниатюру:

Один мудрец любил пасти овец.

Второй мудрец любил глотать свинец.

Другой любил сидеть внутри быка,

А я люблю не их, а дурака.

В итоге непонятно: то ли целый свет так безумен, что теперь глотать свинец и сидеть внутри быка (пасти овец — ещё куда не шло!) суть мудрые занятия, то ли мудрецы вообще недостойны любви, так что лучше предпочесть им дурака, о любимом занятии которого стихотворение умалчивает.

Другой очевидный реверанс в сторону Хармса сотоварищи — в стихотворении «Старуха», где на фоне мира и войны «в ожиданье винограда / Старуха смотрит из окна, / Как наблюдатель из засады», а затем жадно поедает созревший урожай, мешая собственные крокодиловы слёзы с кровавым виноградным соком и грязью. Несмотря на внешнюю бурлескность действия, напрашивается отрешённо-буддийский вывод, что война и мир одинаково бессмысленны, поскольку в своём непостоянстве ведут к страданию, крови и смерти.

Творческую стратегию Ильичёва в принципе сподручно рассматривать через призму восточных учений, в которые автор был глубоко погружён (сохранилось несколько стилизаций под китайскую поэзию, а также рассказ «Китаец», где наименование героя в третьем лице можно рассматривать как скрытый иллеизм). Эта точка зрения позволяет представить сюрреалистические приёмы не производными от чуждого автору бытового юмора, а скорее коанами на русский лад. Внешняя абсурдность в творчестве Ильичёва никогда не переходит в избыточный поток сознания и аскетично подчинена тому, чтобы освобождать восприятие от непостоянных элементов.

Один из распространённых способов сделать это — присмотреться к сновидениям:

Мне снилось, что мой друг читал газету.

Я мельком рассмотрел её названье.

«Сухие свиньи» — вот как называлась.

Такая чушь! И всё же он читал.

К чему же снится эта чушь? Может быть, к тому, чтобы, проснувшись, осознать, что газеты с условно нормальными названиями по осмысленности недалеко ушли от «Сухих свиней». Да и понятия, в сущности, даже наяву неустойчивы и не способны долго привлекать наше внимание к себе:

Так всё в башке запуталось —

Всё это она, проклятая

Смесь добермана с водкой

И полнолунья со спаниелем <…>

В другом тексте Ильичёва мимоходом возникшая собака выступает как бы базовым эталоном зрителя, потому что предел людских мечтаний в конце стихотворения сформулирован так:

Чтобы музыка звучала,

Не заканчивался смех,

Чтоб собака отличала

Хоть кого-то изо всех…

Есть соблазн усмотреть в этих строках простое указание на бытовую обезличенность людей и даже на этом основании обвинить Ильичёва в отвержении человечества (знакомые поэта действительно свидетельствуют, что он отличался скрытным и сложным характером). Но возможна, как нам кажется, и более глубокая интерпретация, поскольку у Ильичёва в то же время можно найти немало обращений к другому: «Эй, проснись, о тебе говорят». Более того, в этих обращениях между строк — невысказанная любовь, которая приближает лучшие вещи Ильичёва к «безобразному» стихотворению Пушкина «Я вас любил»:

Всё, о чём я молчу, — это ты.

Всё, что мне не сказать, — это ты.

Если я молчу — значит, я говорю с тобой.

И если адресат не наделён конкретными чертами, то лишь потому, что эти стихи, подобно хокку, становятся медитативными пространствами, где любой из нас может примерить позывные ты, о тебе на себя. Так хокку лишены лирического героя, чтобы лирическим героем среди пейзажа становился каждый читатель.

Многие другие поэты поддаются соблазну высказать свою любовь и нарядить её в стиховую музыку, но Ильичёв утверждает:

Дык, эта музыка, наверное, не та.

Неточности почти её примета.

Она торчит травинкой изо рта

И в темноте неряшливо одета.

Единственное, кроме любви, что поэт не препарирует, — это, пожалуй, свет (огонь, лучи…): ибо это единственное вещество, которое, как и любовь, направлено не на поддержание себя, а на освещение окружающих предметов. Можно предположить, что именно подразумеваемый между строк огонь любви и разума позволяет поэту в вышеприведённом отрывке видеть, как любовь одета в темноте.

Символично, что новая книга Ильичёва выходит именно сейчас, в эпоху нейросетевых симулякров, потому что по многим стихам складывается впечатление, будто поэт предвидел их появление и особые приметы. Причём предвидел не как футуролог, а как мудрец, глубоко познавший инерционность и нелогичность повседневности, из тканей которой сейчас и ткутся нейросети:

По завершеньи того иль иного событья

Всегда замечаешь иную возможность его

Ряд несоответствий торчащих наружу ниток

Всегда что-то ещё не к месту некстати

Из вышеприведённой цитаты (начало цикла «Посмертные стихи Иеронима N») следует, что для того, чтобы увидеть все несоответствия жизни, надо и её завершить. К тому же известно, что разум особенно обостряется в пограничных состояниях, к которым относится нахождение между жизнью и смертью (недаром Ильичёв, по свидетельству его знакомых, любил ни с того ни с сего пройтись по скользким перилам речного моста!):

Рыба с выпученным глазом,

Бьясь в последней лихорадке,

Видит всё, всё видит сразу

В сверхъестественном порядке.

Впрочем, поэзия Ильичёва такова, что по её прочтении хочется отрешиться от обыденных эмоций — даже от скорби! — и думается, что смерть — это не конец, не тёмное небытие и, может, даже не переход в мир иной. Есть надежда, что поэт нашёл себе самую удобную нишу для наблюдения за реальностью, у неподвижной границы вселенной, где есть только непреходящие огонь и любовь.

А раз смерть — возможно, не конец, то и завершить хочется не ею. Дело в том, что при подготовке этого отзыва мне стало неловко писать развёрнутый умозрительный текст в прозе по поводу предельно лапидарных и насыщенных стихов. Захотелось немного поговорить о поэзии её собственным языком и посмотреть, что выйдет. Привожу получившееся у меня «эхо»:

Может быть, жил на свете поэт Алексей Ильичёв:

подрядилась его пеленать или мать, или тьма,

мыли кости ему или чернь, или червь, или чёрт,

чтобы рассматривал он, как жирны пустотою дома;

чтобы он горевал-говорил — о себе ли? о ком?

или чтобы молчал про любовь, про тебя и меня,

из оконных икон извлекая укромный огонь,

на котором цветут непонятных вещей имена;

чтобы он, на себя умножаясь, делился на нуль

и на братскую трапезу звал неучтённых существ,

чтобы он приоткрыл глубину или в ней утонул,

через щели в пространстве от власти мятежной ушед.

Борис Кутенков: Спасибо огромное, Филипп. Всегда очень интересно тебя слушать. Отдельное спасибо за посвящение, довольно необычная традиция, но в то же время добрая.

Я бы хотел сейчас прочитать текст Зои Барзах, которая лично знала Ильичёва. Текст опубликован в первом томе антологии. Зоя по нашей нерадивости не смогла сегодня прийти на презентацию, о чём сожалела, и прочитать этот текст — лучшее, что мы можем сегодня сделать.

(Текст Зои Барзах читайте в первом томе антологии «Уйти. Остаться. Жить». — Прим. ред.)

Вот такой текст Зои, на мой взгляд, совершенно замечательный. Единственное, с чем не хотелось бы согласиться, — с тем, что наброски так и остались набросками. На мой взгляд, большое количество совершенно состоявшихся текстов Алексею удалось создать. И все они вошли в книгу «Праздник проигравших», хотя их меньше, чем в книге «Сдача в плен». Из неё я очень придирчиво выбирал, подчёркивал карандашиком, и, например, стихотворение про поляну за ручьём не вошло, но понятно, что всё это вкусовые критерии.

У нас закончились спикеры, огромное спасибо всем, но не хотелось бы заканчивать. Может быть, у слушавших нас есть какие-то мнения, вопросы к спикерам. Алёна Максакова хочет сказать.

Алена Максакова: Добрый вечер, Борис. Как всегда, было очень интересно слушать то комьюнити, которое собралось у Вас. Действительно, Вы умеете сплотить людей, которые могли бы поддержать идею. Мне бы хотелось выступить немножко не в общем ключе, потому что здесь действительно было очень много литературных высказываний, мы здесь почти все филологи. Мне хотелось бы сказать, что после прочтения сборника и биографии автора у меня создались совершенно не литературные ассоциации, а скорее музыкальные. Я бы встроила Ильичёва, наверное, в парадигму дворников и сторожей, и для меня это такой Виктор Цой современной поэзии. Потому что это определённый тип пути, когда есть максимальное отстранение, есть максимально аскетичный язык, как у Виктора Цоя, и путь аскезы, который присутствует в данной поэзии. Мне очень интересна эта параллель между, казалось бы, совершенно разными людьми, у которых одинаковый бэкграунд.

Мне было действительно очень интересно узнать этого автора, в том ключе — как в те времена, как раз соответствующие фильму «Лето», когда в тусовку «золотой молодёжи», в интеллигентную тусовку приходит человек из совершенно другой среды и приносит некоторое другое понимание бытия. И плюс — восточную поэзию. Очень интересно было бы встроить данного автора в такую парадигму, в общекультурную, не только в литературную. Очень интересно понимание культурного слоя того времени, которое рождало тех героев. «Последний герой» — это тоже такой восточный путь, который на тот момент был достаточно востребован.

Борис Кутенков: Спасибо, Алёна. Может быть, кто-то хочет сказать на ту тему, которую затронула Алёна? Есть ли ещё какие-то мнения у прочитавших книгу?

Ирина Чуднова: Можно я ещё чуть-чуть добавлю? Чисто поколенчески, что называется. Я же понимаю, какое это было время — конец 80-х — начало 90-х. Это было время взлёта русского рока. И я пыталась находить, читая эту книгу, какие-то явные моменты в стихах Алексея Ильичёва, которые были бы надуты этим ветром русского рока. И, к удивлению своему, а может быть, наоборот, и к радости своей, я не нашла в его текстах таких прямых моментов. Там есть абрис времени, атмосфера, аура, но там нет того, что бывает, — какая-то смычка, когда ты даже сразу не понимаешь, откуда к тебе это залетело. Я не нашла ничего. И меня это удивило некоторой поэтической отключённостью и, может быть, напротив, острым ощущением своего языка и своего мира, откуда автор всё это черпает.

Борис Кутенков: Спасибо, Ирина. Хочет ли кто-то ещё что-нибудь добавить?

Елена Севрюгина: Я могу буквально одно слово, если будет позволено. Я поймала себя на мысли и хотела ещё в самом начале это сказать. Может быть, эта ассоциация покажется несколько странной, но это ассоциация с мировой литературой, точнее — драматургией. Мы очень много говорили о некоторой отстранённости поэтики Алексея Ильичёва, когда он как будто бы теряет самоидентификацию, отстраняется не только от мира, но и от самого себя, от своего «я» в физическом воплощении. Мне вспомнилась и вспоминается на протяжении всего нашего разговора драма Ибсена о Пер Гюнте. Я думаю, все читали. Помните, там герой как будто бы теряет свои личностные характеристики и по сути адаптируется к той среде, в которой оказывается. И его обретение самоидентификации происходит только благодаря другому человеку — любимой женщине. Я нашла по крайней мере одно такое стихотворение. Это своеобразное раскрытие любовной темы, когда герой обретает себя в лице, в сердце любимой женщины. Кто-то другой, близкий человек помогает ему заново обрести себя.

Ты похожа на себя.

И обманешь — не обманешь.

Как посмотришь на тебя,

На себя похожим станешь.

Ты поместишься в карман,

Если в сердце не вместишься,

Так неслышна и нема,

Как сама себе ты снишься.

Ты торопишься пешком,

Чай вприкуску, дрожь вприпрыжку,

Не далёко, далеко,

Не высоко, просто выше.

Ты исчезнувшая тишь,

Перетёртая на шорох.

А о чём ты мне молчишь,

Ты сама забудешь скоро!

Опять появляется тема молчания, которое красноречивее любых слов, и опять возникает эстетика парадокса. В умолчании на самом деле смысла гораздо больше, чем в процессе говорения. И обрести себя иной раз можно только слившись, приблизившись к другому человеку, который тебе небезразличен. Тут есть элемент, простите за непоэтический термин, своеобразной социализации. Человек в границах самого себя не обретает себя, но, соприкасаясь с чьим-то другим миром, он в этом мире, как в зеркале, находит самого себя. У меня возникло такое чувство, что Ильичёв по жизни был человеком довольно одиноким. И те настроения, которые у него возникали в поэзии, в творчестве, во многом объяснялись жгучей потребностью найти кого-то близкого, похожего на себя. Единомышленника, друга, спутника жизни. Одиночество — это вообще, наверное, естественное состояние для любого поэта. Как Диоген, который выходил из бочки и ходил по улицам с фонарём под лозунгом «Ищу человека». Так и в его поэзии периодически ощущается особенный нерв поиска человека, рядом с которым он сможет спокойно оставаться самим собой. Такие ассоциации у меня возникли. Спасибо.

Борис Кутенков: Спасибо огромное, Лена. Мы заканчиваем нашу конференцию. Ещё раз благодарю всех, кто высказался о поэзии Алексея Ильичёва, я всем очень благодарен.