К читателю как на необитаемом острове

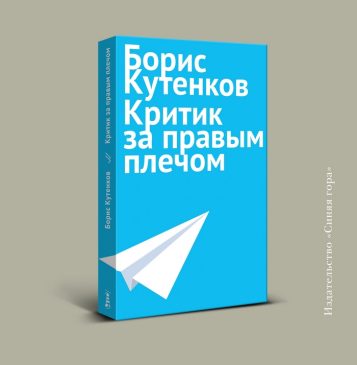

Презентация книги Бориса Кутенкова «Критик за правым плечом»

20 сентября 2025 года в библиотеке № 76 им. Лермонтова в рамках проекта «Библиотека поэзии» состоялась презентация книги Бориса Кутенкова «Критик за правым плечом. Избранные заметки о классиках, современниках, литературном быте» («Синяя гора», 2025), в которую вошли избранные заметки автора из его телеграм-канала. Вели мероприятие Борис Кутенков и Клементина Ширшова. Представляем стенограмму презентации.

О книге говорили:

Анна Аликевич — поэт, литературный критик, соредактор журнала Prosodia;

Ольга Балла — литературный критик, эссеист, редактор журналов «Знамя» и «Знание — Сила»;

Андрей Войнов — культуртрегер, основатель проекта Voinovpoetry;

Марина Марьяшина — поэт, литературный критик;

Елена Севрюгина — поэт, литературный критик;

Илья Склярский — поэт, прозаик, культуртрегер;

Артём Тронин — магистрант Высшей Школы Экономики;

Андрей Фамицкий — поэт, культуртрегер, соредактор издательства «Синяя гора»;

Александр Хан — поэт, прозаик, эссеист;

Александр Чанцев — прозаик, переводчик, литературный критик;

Сафа Чернова — поэт, культуртрегер;

Клементина Ширшова — поэт, культуртрегер, соредактор издательства «Синяя гора».

Книгу можно скачать здесь или купить на сайте издательства.

Видео презентации смотрите здесь.

Борис Кутенков: Сегодня я буду говорить очень мало, буду слушать вас. Моё мнение об этой книге вы знаете из предисловия; мне очень интересно, какой она вам представляется. Могу сказать, что в некотором смысле она для меня всё ещё слепое пятно, потому что это моя первая книга в жанре телеграм-эссеистики.

Какой она вам видится, что вам за ней открывается? Есть ли у неё сюжет? Существует ли она легитимно именно как книга, а не просто собрание частных заметок? Потому что изначально она не предполагалась таковой. Тем не менее, какая-то композиция в ней, безусловно, есть. Как вы её почувствовали — может быть, это не совсем совпадает с тем, что я написал в предисловии.

В общем, говорите что хотите, ни в чём себе не отказывайте. Не стесняйтесь, если вам что-то не понравилось. Я сегодня ощущаю себя в шкуре участника «Полёта разборов», но с «той» стороны. Это очень полезный экзистенциальный опыт, он помогает ощущать, что действительно чувствует сам обсуждаемый. Такой опыт бывает со мной достаточно редко, потому что я обычно по другую сторону в этом королевстве кривых зеркал.

На этом предоставляю слово Клементине Ширшовой, соредактору издательства «Синяя гора», в котором и вышла книга.

Клементина Ширшова: Дорогие друзья, рада приветствовать вас на презентации книги Бориса Кутенкова «Критик за правым плечом». Действительно, я соучредитель издательства «Синяя гора». Соответственно, быть причастной к выпуску такой книги для меня большая честь. И я рада, что мы смогли отразить очень важный, как мне кажется, момент в развитии литературного процесса. Потому что долгое время, как вы можете помнить, Facebook* был главной социальной сетью в России. Затем времена изменились, мы все понимаем почему. Теперь телеграм занял ведущее место как соцсеть для тех, кто производит литературу. И это привнесло нотку откровенности и искренности в тот контент, который литераторы размещают.

И Боря, на мой взгляд, интересно раскрылся именно в формате этого телеграм-канала «тонио крёгер». Я помню своё первое впечатление от первых его постов там. Мне показалось, что я увидела какую-то новую грань его личности, я долго не могла оторваться. И очень здорово, что мы теперь можем эту книгу перелистывать. Перелистывать страницы жизни Бори и его размышления о литературе.

Личное здесь соседствует с профессиональным, с восприятием книг, литературного процесса и его действующих лиц. Поэтому книга, мне кажется, получилась очень насыщенная и интересная, там срез самых интересных записей, которые в этом канале содержатся.

(Выступает Ольга Балла; рецензию Ольги читайте в журнале «Знамя».

Выступает Анна Аликевич; рецензию Анны читайте в «НГ Ex Libris». — Прим. ред.)

Андрей Фамицкий: Добрый вечер. Я с позволения Бориса, а я его получил, сначала сделаю несколько объявлений, а потом выскажусь о книге.

У нас сегодня праздник. Когда праздник, дарят либо цветы, либо что-то ещё. Мы с Клементиной хотим подарить Борису книгу Константина Матросова «Свалка манекенов». Её ещё нет ни у кого, даже у Константина Матросова.

Второе объявление: пожалуйста, следите за сайтом и телеграм-каналом издательства «Синяя гора». Мы там размещаем новости о нашей грядущей серии «Чёрное дерево», это серия вечеров, которые пройдут в следующем году. Их будет двенадцать. Двенадцать вечеров и двенадцать книг. К каждому вечеру будет напечатано 30 экземпляров каждой книги. Книжку можно будет получить только по предзаказу или придя на вечер. Мы пока держим в секрете, кто эти авторы. В конце этого года назовём первого автора; в конце первого вечера, соответственно январского, мы назовём имя следующего участника нашего проекта. И так будет до самого конца.

Эта серия, как я уже сказал, эксклюзивная: её нельзя будет приобрести на «Озоне», на «Яндекс-маркете» и где-либо ещё. Все тридцать экземпляров будут нумерованы. Поэтому, пожалуйста, следите, следите.

По поводу книги Бориса. Вы сами видите, что нас в зале очень много — притом что презентуется даже не книга стихов, а книга критики и эссеистики. Мне кажется, удивительно, что такой зал собрался, — притом что здесь люди не будут даже читать стихи, а просто высказываться. Это свидельствует о том, что эта книга нужная, что все её ждали, что её читают и будут читать с большим интересом и удовольствием. И, соответственно, эта книга, не выйди она в «Синей горе», непременно вышла бы в каком-то другом издательстве.

Поэтому когда Борис обратился к нам с вопросом, интересно ли будет нам издать такую книгу, мы сразу же согласились, для нас это честь. Мы сразу поняли, что это будет пушка-бомба, это будет классная книжка. И наша задача как издателей была в том, чтобы придать ей форму, достойную Бориса Кутенкова. Такую форму, чтобы эту книжку замечали, чтобы её хотелось сразу же приобрести или получить в дар, взять в руки, полистать и не прятать на какой-нибудь второй ряд на книжной полке. Мне кажется, мы с этой задачей справились, большое спасибо нашему дизайнеру Екатерине Мурашовой. Большое спасибо Борису за то, что он к нам обратился.

Лично мне как читателю эта книга дорога тем, что в ней мы видим живого человека. Не критика, который выступает официально и старается говорить что-то объективно, не поэта, чьи стихи мы читаем, а человека, который стоит за парадностью своих критических статей. Человека, который сомневается, размышляет, думает, попадает в какие-то смешные ситуации. Книга дорога мне именно этим. Всех поздравляю с книгой Бориса.

Борис Кутенков: Спасибо, Андрей.

Сейчас выступит человек, чья микроэссеистика меня вдохновила в своё время. Дело в том, что я не считаю эти свои заметки эссеистикой в полном смысле слова. Здесь есть разные записи: есть одно прозаическое произведение в третьем разделе. В основном это вольные размышления, а к эссе они приближаются или не приближаются в зависимости от их художественности.

У книги были разные предшественники — это Ольга Балла с её замечательной «Дикорослью», это Лидия Яковлевна Гинзбург, которую я не устаю перечитывать, и до её уровня осмысления ещё расти и расти, но её книга для меня, без преувеличения, настольная. Это Александр Чанцев, который нам ещё скажет сегодня своё слово. Но вдохновил и сборник Александра Хана, его эссеистика, которую я читал в 2021 году, и я тогда подумал, что хочу двинуться к чему-то похожему. Хочу предоставить слово своему другу и помощнику, да не обидит его это слово, Александру Хану.

Александр Хан:

к читателю как на необитаемом острове

телеграм-эссеистика — горячо любимый жанр, ставший полноценным жанром, со своими колкостями и характеристиками, одной из которых, беспрекословно, является порывистость — ветер жарко обдаёт своей стихийностью не только читателя, но и автора, с холодком в горло перечитывающего то, что только что, нажав enter, увековечил (да, пост можно всегда удалить, даже мамонтально, но сам акт выкладывания — двух желудочков и двух предсердий? — на интернетный стол во всё — от 1 до разных тысяч человек — обозрение не удалишь, сколько ни тыкай мышкой, пальцами, тачпадом)

именно порывистости телеграм-эссеистике Бориса Кутенкова хватает сполна — самые реальные обиды, восторги, скорби стройно соседствуют с завуалированными требованиями внимания, ностальгией по созданному самим автором золотым пантеоном, Russianмору, камнепад с которого неминуемо превращается в смертепад, и под давлением визионерства Борис Кутенков — глубоко дыша — стремится вырваться из

вырваться из не опостылевшего, но языка, превращая его в Язык — заглавность Первой Букве придаёт отпущение себя, степень искренности, залингвированная бетоном под стройными деревьями такого парка горького, как ритм, рифма, образ, интонация (наблюдая за чтением Бориса Кутенкова текста со с- цены, невольно мысленно одеваешь его в орарь или епитрахиль, а под его вечно напевными шагами to and fro выстраиваешь — чтобы человек не упал с неба — скиросную солею)

любовь к попсе-китчу, где Борис К. не чурается добывать правду (где бы они ни была, как бы неприглядно ни выглядело место её богом отнюдь не забытого обитания), означает выключить профессионала — и открывается то самое поле, где собираешь с таким лёгким сосредоточенным трудом в тканевый шоппер магию (доступ к которой у Бориса К. есть в отличие от значительного большинства художников) неистово эсхатологических пучков тепла —

это — позиция переправника, чуткого земного настила, ягодами ощущающего каждое движение литературной жизни и достаточного Гейя-крепкого, чтобы сказать старшим об их неадекватности, — сказать колыхающимися листиками земляники под ветром, который даже и не думал дуть —

вся чуткость телеграм-эссеистики проявляется в промолвленном внутреннем голосе по имени «Борь» — именно Борь позволяет себе ворчать, оправдывать, задирать, язвить, выравнивать и равновесить Бориса Кутенкова, отличающегося большей эмоциональной спектральностью и порывистостью в адрес людей, текстов, ситуаций (заботливо заблюренных N-ами, эвфимизмами, обходить-ельностью) (не путать с елейностью); именно Борь я доверяю в данной телеграм-эссеистике больше всего — тёмной сущности, «которая начинает разговаривать сама с собой» —

Язык Бориса К. сродни его речи — голос, по всей видимости, кладёт кирпичную кладку и вприпрыжку шагает по ней через вышеупомянутый Борь — по углублению в звучит как мелодия — поэт даже в прозе останется поэтом, ему никуда не скрыться даже в таком жанре, как телеграм-эссеистика, который слишком обрывочен и с точки зрения языка не экспериментален, чтобы называться автофикшеном, однако автофрикшеном — вполне себе, ибо представляет собой сухие трения без какой-либо влаги (на неё не хватает места и instant-времени) на нерегулярной основе, никогда не доводящие до конечной точки оргазма, которая суть не является ультима Туле (очищение после надлома катарсиса, самое сложное в котором — жить с данной очищенностью среди остальных людей (да, Борь?))

отсюда — минорная тональность речи на перепутье одиночества и уединения — болезненного ощущения разобщённости не столько литобщества, сколько себя, вынуждающее добывать поэзию из себя; эвристика медитаций Бориса К. представляется невозможной в избыточности современного мира, но он сознательно от его чрезмерности и нетактичности отказывается, в чём может видеться понт, поза, позиция, но диссеминация — непозволительная и непозволенная для Бориса К. роскошь, в отличие от минималистического удела молчальника, исихаста, пилигрима, угрюмо cancel себя из зоны назойливого контакта, решительно выбирающего писать под Мандельштама, Чуковскую, Чудакову, Лорена, Ткачук, Сытник, Батабаева — мелодии истекающего на глазах кровью времени, сжимающего в пальцах малину, сдавливающую её в прах, прах, прах —

«Часто это одиночество проистекает из объективного положения дел — и трансформируется в индивидуальный невротизм, нередко плодотворный для мира; обращаемый, скажем, не в алкоголизм, а в «светлую странность», зачастую трудоголического свойства»

с тяжелейшими вводными Борис К. удивительным образом не теряет ориентир, забрасывая себя самой разнообразной работой, упокаивая себя под её дагестанскими кирпичами, что подписывает его под лабильностью всей экзистенции; это позволяет ему убийственно проницательно не путать наркиссизм с актом познания — ведомый в телеграм-эссеистике диалог с литпроцессниками тому подтверждение: «вера в правду состояния, в истинный преображённый смысл отзывается в лирике глубинной» [подлинностью; лирика зачёркнута]

ещё в «от автора» Борис К. выражает надежду, что ему удалось избежать «злокачественности, основанной на исконном противоречии между интимностью и желанием нравиться», однако я выражаю уверенность, что два этих чувства не только могут, но и обязательно должны друг другу сопутствовать, потому что именно желание нравиться толкает к определённой степени кокетству, писательскому флирту, который и притягивает читателя, как ребёнка, увлечённого загадкой; однако высшим дарованием телеграм-эссеистики становится не это — мы не можем полюбить то, что не знаем, ибо такое чувство будет называться любым словом, кроме любви; а именно любви нам всем так не хватает —

тем не менее, упрекнуть Бориса К. в отсутствии интимности не приходится, поскольку эта же интимность суть плодородность эстетической полянки, утешающей и утишающей интонации, а также рядовых фраз, будничных оценочных суждений, посредственных сравнений — что есть неизбежное подтверждение мысли телеграм-эссеистикой, ибо она без проходных сентенций не может обходиться (мы не можем разрешить себе перманентно мыслить, как Борь, — мы сойдём с поезда ума и никогда больше не кликнем на rzd.ru)

всё, на что Борис К. надеется, какие эльдорады и модели воссоздаёт пред собой, дабы было к кому идти, суть сомнения, потворствующие реальности, — самоисполняющиеся пророчества, ибо я уже пять лет наблюдаю, как загаданный Борь и Борисом К. Борис Кутенков неизменно сбывается —

в этом и есть волшебство языка; а Борис К. существует именно языком, который расплывается в пространство постистории, — настоящее почти невыносимо вследствие своего расщепительного характера, а цельность обретения личности происходит в тексте, который есть больше, чем просто телеграм-эссеистика, который есть больше, чем поэзия, который более сроден не литературе, но проживанию где-то между музыкой и молитвой; в тексте, который у Бориса К. никто и никогда не отберёт, несмотря на то, что он ему никогда и не принадлежал —

язык, который для человека может быть как клеткой, так и безвременьем, что только в очередной раз маркирует корпускулярно-волновую его разноОбразность, создающую бесконечное множество конструкций

пленником которых Борис К. с удовлетворённостью является

спасибо тебе за эту книгу, Борь

Клементина Ширшова: А сейчас мы хотим пригласить человека, который является частью нашей команды издательства «Синяя гора». Этот человек помогает нам в продвижении наших книг и крайне внимателен ко всему, что мы делаем, это Елена Севрюгина.

Елена Севрюгина: Очень рада всех видеть. Везде, где я бываю, стараюсь популяризировать творчество издательства «Синяя гора». Вот сейчас вернулась с «Левитов-феста», где представляла книгу «О стихах и стихиях». Стараемся как можем.

Теперь по поводу Бориной книги. Скажу сразу, что я нахожусь только в начальной стадии познания этой книги, я её пока что успела пролистать. Поэтому более пристальный разговор, наверное, впереди.

Но что-то я могу сказать уже сейчас. Мне безумно нравится название этой книги. Мне кажется, оно очень точно передаёт название, в котором Борис как критик себя выражает в контексте своего прозаического творчества. Критик за правым плечом — ну, понятно, что по аналогии возникает. Действительно, это не что-то такое оппозиционное по отношению к читателю, а это ангел-хранитель, который даёт напутствие, помогает, делает это ненавязчиво и действительно помогает представителю молодой литературы вырасти. Понятно, что книга в первую очередь ориентирована на молодого автора, но в целом, как мне кажется, она широко ориентирована на любого читателя.

Ещё хочу сказать, что мне очень нравится жанр. Потому что, с одной стороны, это взятые хаотично и спонтанно телеграм-записи. Судя по тому, что сказал Борис, они затем подлежали обработке, корректуре, изменениям. Потому что у меня было ощущение, когда я начала читать, что всё это стихийно, спонтанно взято из телеграм-канала и в таком виде опубликовано. По всей видимости, были корректура, редактура и всё остальное?

Борис Кутенков: Корректура — точно, и точечная редактура, а композиция в основном не менялась.

Елена Севрюгина: Наверное, это хорошо, что она не менялась.

Тут уже прозвучало имя Александра Чанцева, и я почувствовала перекличку с его книгой, которую я относительно недавно рецензировала, «Духи для роботов и манекенов». Не то чтобы там есть очевидное сходство, но подача отчасти близка — в том смысле, что здесь во всём присутствует хаотичность, спонтанность и фрагментарность. Мне кажется, это жанрообразующий принцип какой-то новой литературы, которая сейчас популярна. У неё очень хорошее будущее. Хотя это какие-то заметки на полях, но нужно уметь так объединять эти заметки, чтобы они потом превратились в общий художественный замысел.

Ещё скажу, что в содержательном смысле для меня эта книга стала продолжением того разговора, который был начат ранее, в книге «25 писем о русской поэзии». Книга вышла раньше, тоже в издательстве «Синяя гора», как все знают. В них есть некоторые общие вопросы, и один из них, на который я не могла не обратить внимания, — вопрос о соотношении иерархического и эмоционального при оценке художественного произведения. Насколько это может соотноситься — любовь к чему-то элитарному и в то же время тяготение к массовой культуре? Это антиномия, которую я наблюдаю в творчестве Бориса уже не один год, и меня не устаёт поражать бесконечное продуцирование каких-то элитарных форм литературы в прозе, поэзии и тяготение к массовой культуре. Мне кажется, в этом есть внутренняя логика, но, признаюсь, до конца я её не постигла. То есть она есть, но я бы не хотела её озвучивать. В целом это довольно любопытно.

Ещё мне показалось очень важным, что книга просто невероятно широкоохватна. Она охватывает целый круг разнообразных вопросов. Там есть заметки и о той же массовой культуре и о нашей российской эстраде, и в то же время там, например, есть статья, которая посвящена премии «Лицей» и Степану Самарину, победителю этой премии. То есть это самые разные фрагменты культуры во всём её многообразии. Это я всегда ценила в творчестве Бориса и буду продолжать ценить. Так ещё нужно уметь — охватить и то и другое и так многоаспектно это представить.

То, что у книги прекрасное литературное будущее, — в этом сомневаться не приходится. Книга выглядит действительно потрясающе. Но в издательстве «Синяя гора» по-иному не бывает, там всегда всё на уровне. Создали очередной шедевр.

Буду продолжать изучать книгу. Надеюсь, что это выльется в рецензию для очередного журнала.

Борис Кутенков: Спасибо большое, Лена. Заметьте, что сегодня день сюрпризов: прозвучало, что в книге есть внутренняя логика, которую Елена не хотела бы озвучивать. Для меня это повод дополнительно пошептаться со спикером, мне правда очень любопытно.

А сейчас ещё один сюрприз — видео от Андрея Войнова. Он сказал мне, что оно должно меня чем-то шокировать.

Андрей Войнов: Итак, меня зовут Андрей Войнов. Я нахожусь в Старом Осколе и, как обещал, выступаю с докладом о книге Бориса Кутенкова «Критик за правым плечом».

Сразу сделаю спойлер, что такое «критик за правым плечом». Борис очень бережно отзывается о молодых авторах, очень любит молодых авторов и считает, что критик — это такой ангел, который стоит за правым плечом молодого автора. Тут, возможно, возникает такой момент, что в общепринятом понимании критик воспринимается как сноб, прагматик, злодей, жёстко проходится по молодым, неоперившимся, и так далее, и тому подобное. Но Борис не согласен с этой концепцией, и это несогласие пролегает через весь материал книги «Критик за правым плечом». Борис скорее видит критика ангелом, который помогает и поддерживает молодого автора.

Сразу скажу, что снимаю это видео в кафе, попросил девушку-бариста снять это видео, она ни секунды не думая согласилась, сказала, что денег за это не возьмёт. А это как раз контекст времени, когда что-то создаётся в потоке безудержной информации, буквально на коленке. Мозаика из буйства архетипов, каких-то вещей… Как это назвать? Многие называют это метамодерном. Кто-то называет это до сих пор постмодерном. Я не знаю, как это правильно называется, но это то, что мы имеем сейчас. Почему я об этом говорю? В книге об этом тоже написано. Борис говорит о новом поколении «журналов на коленке». Есть такой журнал, который ведёт Стас Мокин (а также Степан Самарин и Миша Симонов. — Прим. ред.), а Борис восхищается этим человеком как именно автором и как создателем. В чём смысл этих «журналов на коленке» — не конкретно журнала Стаса Мокина, а вообще этих зумерских, как мы привыкли говорить, журналов? Что в какой-то момент может быть выброшен материал критика, другого известного человека. Почему это может происходить? Ну, потому что просто другой формат, отличающийся от Литинститута и формата таких журналов, как «Знамя».

Борис всё же имеет литинститутское образование, в 2011 году он закончил этот вуз. Он считает, что такие, как он, должны отстаивать старые принципы, но найти понимание новых процессов. То есть, опять же, не осуждать, не рубить сплеча. «Не кривить морду от снобизма», как пишет Борис, а работать. Работать над какими-то, возможно, непродуктивностями у молодых. Но при этом учиться у молодых. Такой момент.

В книге собраны эссе 2022-2024 гг., опубликованные в телеграме. Телеграм — это тоже зумерская платформа, которая появилась не так давно, и она, наверное, широко отражает нашу эпоху. Эпоху ковида, эпоху СВО — нынешнего переломного времени, в котором мы все с вами находимся. Мы все находимся в определённом стрессе. Но Борис очень стойко замечает, что нужно заниматься литературой и, как бы ни было больно, тяжело и ни хотелось уйти в себя и в своё, продолжать заниматься литературой. В чём занятие литературой конкретно для Бориса?

Вообще, стоит заметить, что книга разделена на три части. Первая часть — это «57 писем молодому автору». Вторая часть называется «”Джедай с лопатою света”» и другие эссе. И третья часть — это разборы современников и классиков, называется «О классиках и современниках». Для меня, наверное, самая важная часть — это как раз таки первая. Почему она важна? Потому что я сам пытаюсь быть неким проводником между академической поэзией и чем-то современным, чем-то, что рождается, возможно, в телеграме, соответствует клиповому образу мышления, и так далее и тому подобное.

С Борисом мы познакомились примерно так же, как с этой девушкой, которая сейчас снимает видео, и Борис, возможно, почувствовал мою страсть и энергию, потому что полностью отсутствовал снобизм в общении — несмотря на то, что я, ноунейм, пришёл к нему со своим небольшим каналом, своими небольшими знаниями. Но Борис увидел, возможно, ту страсть, которая захватывает меня в общении с молодыми поэтами, его эта страсть порадовала, и он стал писать эссе для моего канала, учить чему-то. Мы вместе создали Школу поэзии — я помогал в продюсерских и каких-то меценатских делах, а Борис взял на себя всю теоретическую и практическую часть. И первая часть книги для меня очень важная, потому что она предназначена молодым поэтам: с ними мы проводим и конкурсы, и всё, что вы видите на канале. Этот раздел для меня самый ёмкий, важный и замечательный. В нём говорится о том, что критик должен быть не снобом, он должен быть доступен для молодой аудитории. Нам нужно работать с молодой аудиторией, мы должны слышать их. И мало того, что мы должны слышать их, — мы должны учиться у молодых. И Борис всегда учится у молодых. Борис всегда учится.

Как видно из книги, Борис и сам является ребёнком. Но в книге проходит такой интересный момент — вертикаль между юностью и совсем ребячливостью до совсем зрелого возраста. Он приводит цитаты восьмидесятилетних людей, пятидесятипятилетних людей: это сложный момент времени, то, как время чувствует Борис. В своей ребячливости он открыт людям, открыт молодым авторам, и он удивляется критикам, которые не готовы подать руки молодому человеку, не готовы где-то поддержать, как некоторые не готовы поддержать старика, — вот параллель «юность — старость», это как бы равно. Тут он критикует критиков, издателей, культуртрегеров, которые не ведут эту работу с молодёжью. Борис как раз открыт в переписках — и тут говорится о том, как некоторые удивляются, что такой известный критик так открыт и так поглощён своей деятельностью. И я тоже был удивлён, когда пришёл на случайную лекцию, завязался разговор, и мы стали просто сотрудничать, и я почувствовал вайб страсти к своему делу.

Очень интересный момент там, где он пишет, что Людмила Вязмитинова считала, что критик должен посещать вечера. А я не хожу на эти вечера, переживает Борис. И всё-таки он считает, что нужно ходить; когда он видит то, что делает одна из его молодых собеседниц, он «спокоен за будущее литературы и России». Через текст пробегает то, что Борис сам достаточно сам инфантилен, в некотором смысле сам ребёнок. Этот критик тире ребёнок, этот юноша тире взрослый переживает за будущее литературы и России. И, наверное, это очень важный момент.

Борис Кутенков: Давайте вторую часть выступления Андрея Войнова позже послушаем, но не потому, что это было плохо, — наоборот, это было неожиданно, мне интересны самые разные прочтения моей книги. И вот — к вопросу о молодом поколении — хотелось бы пригласить одного из таких спикеров, с которым я познакомился достаточно недавно. Мне кажется, что это будущее нашей критики и литературоведения. Этот человек сейчас учится в Высшей школе экономики, он безумно много читает и так интересно отзывается о прочитанном, что действительно хочется, чтобы это выходило в публичное пространство. Пока этого нет, но, может быть, начнутся какие-то попытки, мне бы этого очень хотелось, потому что я верю в этого человека. Артём Тронин.

Артём Тронин: Спасибо, Борис, за то, что создал определённое представление обо мне. Возможно, моя речь будет касаться не столько содержательного, сколько впечатленческого аспекта.

Я действительно люблю зубодробительные сложные тексты, но эта книга, «Критик за правым плечом», мне тоже понравилась. Я не особо знаком с жанром телеграм-эссеистики — возможно, потому что это жанр новый и не особо в нём много значимых книг, но, скорее всего, это одна из тех, которые являются пионером в этом жанре.

«Культуртрегер» — это та номинация, которая часто следует при представлении Бориса. Хочется посмотреть на книгу с этой стороны. Слово «критик» в названии книги может оттолкнуть молодёжь, если мы говорим о моём поколении. Но в этом смысле Борис точно убирает представление о таком критике, который сидит у ворот, ведущих в высокое искусство.

Возможно, в книге есть некий душ из фамилий. Но Борис пристёгивает к каждой из фамилий какое-то своё мнение. Ты начинаешь его невольно транслировать в разговорах. Создаётся впечатление живых людей, с которыми можно пообщаться. И для меня как для человека, который раньше с Борисом не был знаком, — а знакомясь с Борисом, ты начинаешь знакомиться с современной поэзией, — это полезный фактор. Книга — собеседник, приглашение к диалогу. И этот диалог, как мне кажется, мог бы помочь учителям, которые бы её прочитали. Хочется продвижения этой книги в образовательных учреждениях, хочется видеть её на столах учителей.

Клементина Ширшова: Будем чередовать молодое поколение и старшее. Только что у нас выступал молодой специалист, так скажем, а сейчас будет человек, имя которого хорошо известно в литературных кругах, Александр Чанцев.

Александр Чанцев: Первое наблюдение — от самой фигуры Бориса, что Борис — совершенно такой универсальный человек. Если бы его не было, его следовало бы, по известной формуле, выдумать. Поэт, критик, эссеист. И прозаик — собственно, почему нет? Из книги ты получаешь представление не только о литпроцессе, но и о самой фигуре Бориса; можно назвать это «эголитературой». Одна из самых важных ипостасей — деятельность Бориса как культуртрегера. Литераторы обычно пассивны в том, чтобы что-то организовать; Борис как раз этим занимается. Недавний пост в его телеграм-канале — про то, что, мол, «никто не хочет идти, я их пихаю» и так далее.

В книге много связей, но хочется отметить связь с книгой Наталии Черных, которая в заметках Бориса тоже упоминается, — мне эта книга Наталии безумно нравится. В чём же крутизна Бориса? В том, что он пишет и издаёт это сейчас. К той же книге Наталии Черных есть какие-то претензии, которые из личных переводятся в объективную плоскость, — что она что-то исказила, не так запомнила, всё было не так, всё было иначе. В своих мемуарах она вспоминает о событиях достаточно давних. А Борис пишет сейчас и издаёт сейчас. Так правильно, так и нужно.

Борис Кутенков: «Наши литераторы читают только жену и любовницу» — цитата из недавнего эссе Александра Чанцева, где он ругает за это коллег. Слава богу, наши сегодняшние спикеры к такой категории не относятся, они читают много. И следующий выступающий тоже.

Клементина Ширшова: Илья Склярский.

Илья Склярский: Книга Бориса, как уже было сказано, — это соприкосновение с литературным процессом через разные личные истории, через общение с людьми и разные взаимосвязи подобного рода. И мне, наверное, таким же образом хотелось бы выстроить своё выступление. Конечно, я понимаю, что объяснять свой собственный формальный приём в самом начале — это не очень правильно, но мне кажется, что Борис тоже любит этим заняться, предварить свою книгу объяснением некоего формального приёма. Так было, например, с книгой «25 писем о русской поэзии», где Борис в предисловии препарировал весь последующий текст.

Расскажу такую личную историю. Однажды, полгода назад, мой однокурсник N обратился ко мне с просьбой помочь написать задание, которое было ему дано в связи с тем, что он не ходил на один предмет. Он должен был написать рецензию на какую-нибудь критическую книгу. Я посмотрел список, увидел там книгу Бориса «25 писем о русской поэзии» и подумал, что это будет для меня совмещение приятного с полезным. Помню, что эта рецензия очень понравилась преподавателю. Она была написана в некоторой литературной маске, и я её даже не отправил Борису, потому что мне показалось, что она не в полной мере выражает какие-то мои искренние чувства, что она в какой-то мере игриво-ухмылистая. Но вот сейчас, перед тем как прийти сюда, я прочёл её заново и понял, что там на самом деле есть какие-то тезисы, которые очень хорошо передают моё настоящее отношение к Борису в принципе, и что там есть тезисы, уместные и для «Критика за правым плечом», и для «25 писем…». Я бы хотел начать с этой книги, учитывая, что она тоже вышла в издательстве «Синяя гора».

«Критик за правым плечом» — это первая книга Бориса в жанре телеграм-критики, но это не первая его книга в жанре лирической критики. По-моему, это определение — лирическая критика — фигурирует в авторской рефлексии вокруг «25 писем…». И мне кажется, что это какая-то последовательно продолжаемая история, когда критик углубляется не только в условного автора, не только в то, что чувствует читатель, не только в литературную традицию, но исследует какую-то собственную рецепцию произведения, исследует собственную реакцию и находит в том числе внелитературные её причины. Мне кажется, это свойственно обеим книгам Бориса, и, конечно, это сочетание саморефлексии и рефлексии над чем-то очень ценно.

В моей рецензии было сказано, что книга «25 писем…» должна понравиться всем: и тем, кто Бориса любит, и тем, кто Бориса ненавидит, и тем, кто не испытывает к нему каких-то чувств. Эти слова, как мне кажется, уместны и для книги «Критик за правым плечом», поэтому я их повторяю. Люди, которые Бориса любят, найдут там то, за что они его любят; те, кто его по каким-то причинам ненавидит, найдут там то, за что они его ненавидят. А всё почему? Потому что и та, и другая книга полностью передают Бориса таким, какой он есть. Например, любят упрекать Бориса за то, что ему порой нравятся стихи простые, так называемая попса. И в «25 письмах…» мы видим то же самое: обращение к каким-то текстам, которые не все посчитают серьёзной поэзией. Мне кажется, основная разница в этом пункте между двумя книгами — в том, что в «Критике за правым плечом» Борис вооружён уже особой саморефлексией. Она часто основывается на каком-то хоре голосов внутри головы Бориса. Там есть такие вставки, что, мол, один голос мне говорит вот это, а другой голос ему отвечает вот это… Борис как бы находится в постоянном напряжении, в окружении каких-то мнений, которые реальны, они действительно существуют. Мы не можем назвать это шизофренией, потому что это действительно существующие мнения, они в этот момент как бы с Борисом в одной комнате находятся, они абсолютно реальны для его переживаний. И мне кажется, то, как он отвечает в рамках своей авторефлексии на все эти условные претензии, которые возникают и у него в себе, которые возникают у людей, — это выглядит не как апологетика, а как перерабатывание своих черт, позитивных и негативных, у которых всегда есть причины, есть обоснования, всегда есть место и в его критике, и в его деятельности в целом. Мне кажется, это очень здорово.

Но, наверное, главное, что меня привлекло и что отличает эту книгу от «25 писем…», — это, конечно, телеграм-жанр. Когда я вчера готовился, мне написал один мой знакомый молодой автор. Он сказал, что хотел бы прийти на сегодняшний вечер, но не сможет. Я спросил: а тебе так интересно, ты уже читал книгу Бориса? Он сказал: ну, я в целом почти её прочёл. Я подумал: а, значит, наверное, человек скачал и прочитал книгу. Но он говорит: я же читал его канал, значит, соответственно, и книгу так или иначе читал. Он спросил у меня: а зачем эта книга написана, как ты думаешь? Я сначала усмотрел в этом такую типичную реплику человека, который считает, что современная литература никому не нужна. Но потом я понял, что не может так считать молодой автор, который в эту литературу только входит, и даже если это упадническая аутоагрессия, то это всё равно странно. Значит, он имеет в виду, что ему непонятно, зачем это превращать в книгу, — мол, если это уже опубликовано, значит, это уже где-то можно прочесть.

Это тоже стало причиной моих дальнейших рассуждений. Но сейчас я хотел отвлечься вот на что. Когда я слушал выступления других участников, в одном из них прозвучало название первой части книги, «57 писем молодому автору». И я как-то вернулся к этому в сознании и написал этому молодому поэту, решил с ним пообщаться как с молодым автором. Я спросил: что ты как молодой автор получаешь, когда читаешь эти заметки, эти письма? И получил ответ из двух, условно говоря, пунктов. Первый пункт — это то, что интересно наблюдать, как рассуждает о литературе человек, гораздо глубже в неё погружённый. И это в целом для меня очень понятно. А второй пункт —заметки Бориса заставляют верить, что с возрастом и каким-то углублением опыта можно не растерять заинтересованность, радость от соприкосновения с поэзией и, открывая для себя трёхсотых, пятисотых авторов, испытывать живую страсть, живые эмоции, страсть к литературе. И что можно не бояться, что ты когда-нибудь утеряешь эту страсть, зачерствеешь. То есть бояться можно, но этому есть антипример. И мне кажется, что мы все можем быть молодыми авторами, читая книгу Бориса, и понимать, что, какой бы путь мы ни проделали, мы сможем сохранить какую-то искру, если банально выражаться, пройдя этот путь. Потому что путь Бориса в количестве человекочасов, затраченных на литературу, он уже очень длинный.

А насчёт жанра телеграм-критики, телеграм-литературы — эта тема мне очень интересна, и в этом смысле Борис неслучайно меня сюда позвал. Борис сказал: «Для меня это первая книга телеграм-эссеистики» — и я задумался, разве это какой-то уже освоенный, сформированный жанр? Я, может быть, о чём-то не знаю, но мне кажется, что это первая книга телеграм-эссеистики в принципе. В этом смысле я думал о том, что вообще происходит с текстами, когда они переносятся из телеграм-канала на бумагу. Мне было интересно проследить это изменение; наиболее исхоженная тропа — перенос поэтического творчества, потому что у нас сейчас многие поэты публикуют свои тексты сначала в телеграм-каналах, после этого они выпускают книги, где эти тексты уже выходят на бумаге. Но мне кажется, что — то ли из-за того, что это какая-то расхожая вещь, то ли из-за самого формата поэзии, — герметичность каждого отдельного стихотворения не утрачивается и не очень видоизменяется из-за переноса этого пространства на бумагу. Многие современные журналы специализируются на поэзии: где-то поэтический раздел основной, какие-то из них только поэтические. Наверное, в поэзии наименее видоизменяется пространство при переносе из интернета на бумагу.

В этом смысле мне интересна тема переноса прозы из телеграм-канала на бумагу. Например, я несколько лет вёл проект «Литреформа», который недавно закрылся, и старался всегда акцентировать внимание на прозе; потому что на литературных вечерах проза всегда на вторых ролях, либо она в принципе отсутствует. На завершающем вечере выступала прозаик Настя Чиркашенко, она как раз читала свои посты из телеграм-канала, — и вот они, помещённые в другой контекст, воспринимались так же, как и любые небольшие прозаические произведения, разве что с некоторыми жанровыми особенностями — в первую очередь это миниатюрность и откровенность. Вот, например, один из, на мой взгляд, очень удачных текстов телеграм-прозы о собеседовании в «фарфоровую секту». Хотя здесь могут быть и разные мнения — кто-то скажет, что жанровых примет тут нет и это просто рассказ — но в таких пограничных случаях как раз и интереснее говорить о признаках. Или уже более очевидно телеграм-прозаический текст. Он исследует ещё одну важную практику письма, на стыке прозы и поэзии — текст-список. При этом объединяет её с выстроенным сюжетом о тревожных, умиротворяющих и нелепых приметах родного дома.

А что происходит с телеграм-эссеистикой, когда она переходит в книгу? Мне кажется, что, когда мы видим текст в книге, мы относимся к нему серьёзнее. Я не знаю, есть ли у всех такое же ощущение, но у меня, безусловно, оно есть. Потому что, когда я читаю телеграм-канал, всё равно у меня нет ощущения, что я занимаюсь каким-то делом. Я ведь просто скроллю ленту, даже если там ценные мысли того же Бориса мне попадаются. Когда я читаю книгу, это совсем другое ощущение. Мне кажется, что у нас присутствует туннельное зрение, когда мы читаем книгу, — мы отделяемся от всего информационного шума, садимся с книгой, направлены на неё, сколь бы она ни была чем-то, что отсылает к находящемуся за её пределами. Даже если нам приходится что-то гуглить, нам попадается какой-то незнакомый термин, — всё равно это восприятие один на один. Эта мембрана между читателем и произведением в случае с телеграм-текстом становится гораздо тоньше, мы как бы соприкасаемся с ним, и текст встраивается в наш общий информационный шум, общий контекст нашей жизни. В октябрьском номере журнала «Знамя» у меня будет материал, где я пишу о поэзии молодых авторов в интернет-периодике. Там я высказываю такую мысль, что граница между поэтическим бытованием молодых людей и их бытованием жизненным размылась: человек может с кем-то переписываться, смахнуть переписку в сторону, зайти прочитать стихотворение или заметку Бориса. Встраивание литературы буквально в ткань нашей жизни, нашего мира — то, чего нет, когда мы читаем «Критика за правым плечом». И в этом смысле тексты, конечно, получают какую-то новую жизнь, поэтому даже когда я их читал уже в книге, я мог какие-то из них не узнавать или не сразу узнавать. Это следствие редактуры и корректуры, но, я думаю, это и следствие иного пространства, в которое они были помещены.

Ещё одним следствием переноса из телеграм-канала в книгу стало появление названий у этих заметок. Сначала мне это показалось странным и даже нелепым, но потом я понял, что это обусловлено структурой. Когда Борис пишет заметку в свой телеграм-канал, у него нет нужды придумывать какой-то заголовок. У публикации, к примеру, в телеграм-СМИ есть цель — чтобы заголовок читателя завлёк и призвал его открыть материал. Я думаю, что Борис мог бы использовать такой инструмент, но я увидел, что он его не использует. Потом я обратил внимание на первые строки заметок и даже некоторые выписал. «Звонили друзья и захотели…» Я подумал, что это очень завлекающее начало. Или: «Недостаток интеллекта…» Или: «Конечно, довольно неприятно…» Каждое из этих начал побуждает заглянуть в заметку: читателю интересно узнать, что автору было неприятно, что от него хотели его друзья, а про недостаток интеллекта всегда, конечно, интересно. С этой точки зрения заголовки не нужны, конечно, в телеграм-канале, а нужны они для того, чтобы организовать книгу, чтобы конкретный текст потом можно было потом найти. И это тоже влияет на поэтику названий в принципе: названия стараются зацепиться за то, что, скорее всего, останется в голове у человека после прочтения, чтобы он потом мог вернуться. Это принципиально иной подход к оформлению текста. Потому что мне кажется, что текст никогда не называется из этих побуждений, а тут мне кажется, что это подход разумный.

И последнее, о чём хотелось сказать, — это практика сокрытия имён. Понятно, почему это происходит, когда мы имеем дело с телеграм-каналом. «Литератор N», «критик NN» или «молодой автор». Мне кажется, это интересно в контексте специфики телеграм-литературы, потому что эти тексты таким образом не могут становиться потом документами об эпохе. То есть если бы мы читали сейчас воспоминания о Серебряном веке и написано было бы, что поэт N пришёл и сказал, — это совсем не то, как когда мы читаем личный, тайный дневник человека, где он пишет имена открыто. Если бы у меня было побольше времени, я бы попытался восстановить, о ком же говорит Борис в том или ином тексте. В целом, мне кажется, это можно сделать: «прошла презентация такого-то автора» — можно посмотреть по дате, и этот поиск может превратиться в увлекательный детектив. Но в целом в какой-то момент я уже отчаялся и понял, что мне придётся иметь дело с «молодыми авторами», «литераторами N» и «старыми критиками», которые не имеют личностной идентификации; в мире этих неизвестных людей, которые как бы существуют в некоей параллельной реальности. Мне кажется, это погружает нас в какой-то мир эйдосов литературы, персоналий, которые не отягощены смыслами, даже именами не отягощены, — человек редуцируется буквально до той функции, которую он выполняет в этой заметке. Мне показалось, что это интересное, вольное обращение с людьми и в принципе с повествованием. И в целом мне это показалось особой чертой телеграм-поэтики.

Мне кажется, что такая практика переноса телеграм-заметок в книги — важный шаг в развитии литературы, эта тенденция ещё раскроется в будущем. И Борис оказался на передовой литпроцесса в этом контексте.

Борис Кутенков: Спасибо огромное, Илья, за такое глубокое прочтение. Мне было крайне интересно слушать это выступление, тут очень много векторов, от которых можно дальше развивать мысль, в том числе и мне. И хочу сказать, что для меня такая же детективная история — узнать, с каким молодым автором говорил Илья.

Что касается книги, которая была бы составлена именно по следам заметок из тг-канала, — я такой не помню, хотя, возможно, я просто чего-то не знаю. Но мне очень нравится, например, «Вот жизнь моя. Фейсбучный* роман» Сергея Чупринина, книга вышла в 2015 году, это были заметки, которые он первоначально публиковал на своей странице. У этой книги был более целостный сюжет, он писал конкретно об истории советской литературы. Он отмечал роль комментаторов, которые были важны как полноценные соавторы книги, и он ориентировался на их воспоминания**. Новатор всё-таки он. Мне кажется, и для этой книги, и для моих «25 писем…» читатель — полноценный соавтор, который уточняет интерпретации и полноценно, на равных правах участвует в процессе. Наверное, это обусловлено природой жанра.

Клементина Ширшова: Сейчас у нас будет видео от одного из спикеров, который не смог присутствовать. Это Сафа Чернова.

Сафа Чернова: К сожалению, меня нет физически на данном мероприятии, потому что я немножко приболела.

Во-первых, поздравляю с презентацией книги Бориса Кутенкова «Критик за правым плечом». Первое впечатление — что Бориса очень легко читать, но при этом отмечаешь его огромный профессионализм, диалог с читателем, но нет такого ощущения, что он смотрит на тебя свысока или как-то пытается задеть своей грубостью, показать, мол, я профессионал, а ты нет, и вообще, что ты здесь забыл. Это характерная черта для современного литпроцесса, чем он мне и нравится, поэтому я с удовольствием читала эту книгу. Мне понравилось, как Борис описывал свой опыт, как он показывал, что он тоже живой человек. Несмотря на то, что многие боятся писать ему, считая, что он где-то там, а читатель, который только начал заниматься этим, здесь, — при чтении книги развеивается ощущение, что человек даже и не смеет прикасаться к критикам. Мне очень повезло попасть в эту среду, со мной были отзывчивы, открыты. Борис описывает свой опыт, рассказывая, как один из его наставников стал высокомерным, совсем не принимал современную поэзию, что очень часто случается с традиционалистами. Борис же, наоборот, открыт, он всегда и везде, такие люди в целом восхищают, на которых держится литпроцесс. Я очень благодарна тому, что я часть, хотя бы маленькая, литпроцесса, я с вами, ребят. Очень благодарна, что есть такая возможность — общаться, читать друг друга.

Когда мы встретились с Борисом впервые, не через интернет, это было на моём вечере, посвящённом Андрею Таврову, и Борис подошёл ко мне то ли в перерыве, то ли уже после мероприятия, и сказал очень важные слова для первого мероприятия. Он даже, по-моему, переспросил, первое ли это мероприятие вообще, и сказал, что это очень круто, это очень классно. Это мне запомнилось, и я зарядилась тем, что есть такая поддержка, что столько людей пришло, столько людей поддержало, ко мне даже лично подошли, и я запомнила Бориса таким отзывчивым человеком.

И про слог я сказала: как будто весь литпроцесс собран в одной книге, это очень близко к читателю. Всё, через что я проходила, описывает Борис, и во многом он прав. Во многом я с ним согласна — что быть частью литпроцесса это значит ходить на мероприятия, общаться с людьми, писать стихи, показывать эти стихи людям, показывать эти стихи критикам, не бояться, развиваться, тогда можно прийти к какой-то известности, а не только писать стихи в стол. Такие люди, как Борис, открыты современным молодым поэтам. И всегда готовы протянуть руку, поддержать, сказать, рассказать что-то, что да как и куда пойти. Именно такое впечатление сложилось. Эта книга — путеводитель для тех, кто совсем новичок, малышарик. Читайте. Слог очень простой, но при этом насыщенный. Всем спасибо.

Борис Кутенков: Спасибо, Сафа, очень трогательное выступление. А сейчас давайте посмотрим вторую часть выступления Андрея Войнова.

Андрей Войнов: Борис говорит о том, что, наблюдая молодых поэтов, он спокоен за будущее литературы и за будущее России. Он рефлексирует на эту тему, это для него важно и значительно. И тут нужно сказать о самом Борисе. Я не хочу говорить только с позиции того, что мы с Борисом знакомы, он обратил на меня внимание и так далее… Борис во многом инфантилен, какие-то поступки у него совсем-совсем детские, и мысли в книге «Критик за правым плечом» тоже зачастую детские.

Но при этом Борис — это мощь, Борис — это такая структура. Я не знаю, осознаёт ли он это сам или нет; скорее осознаёт, потому что доля самолюбования в книге — она большая. Но, возможно, не до конца осознаёт.

Тут стоит сказать, что есть люди, для которых сначала работа, а потом — дом. Я из таких людей; я что-то делаю на работе, а потом иду домой и играю в PlayStation, смотрю сериал с женой и так далее. Таких людей большинство. Но для Бориса, как видно из книги, не существует разделения «работа / дом». Для него работа и есть дом. Его маниакальная тяга быть в центре литературного процесса — это некий лайфстайл. То есть нельзя разделить, читая книгу, где же начинается обычная жизнь вне контекста. Существует такое понятие «литературный процесс» — вот Борис и есть такой человек-явление, человек-литературный процесс. И, что ещё видно в этих эссе, — Борис осознанно или неосознанно становится этим мостиком между академической литературой и новой литературой. Он с большими знаниями академического процесса пытается расшифровать современный контекст. И он не выпадает из современного контекста, что очень уважаемо мною.

Борис сокрушается, что мало премий, при этом хочет оставаться трушным вне повесток, определений. Я не скажу, что он аполитичный человек, поскольку мы знакомы. Но он старается не привлекать моменты политики или какого-то контекста повестки в искусство. И, в частности, в первом разделе он пишет об этом — что его сокрушает момент, когда оценивается не искусство, а то, правильные ли мысли сказаны в той или иной повестке либо они неправильные, при этом забывая об искусстве. А Борис хочет сохранить баланс: не впасть в крайности, при этом не забыть об искусстве и о литературном процессе.

Очень умиляют «Молитвы». (Заглавия двух постов в книге. — Прим. ред.) Одна из молитв — не стать большой шишкой, чтобы не выпасть из творческого процесса, не зазвездиться. Вторая молитва — о том, чтобы не получить творческое выгорание. И перечисляет другие свои заповеди, не только связанные с творчеством. Он подтверждает мои мысли о том, что есть люди, у которых дом, работа, семья, а есть люди — литературный процесс. Приобщайтесь, пока такой человек есть с вами. Мы все смертны, и непонятно, когда эта смерть произойдёт. Пока есть возможность прямого контакта с таким открытым человеком тире литературный процесс тире поэзия — поспешите познакомиться, показать свои стихотворения, провести какую-то дискуссию. Потому что его любимая тема — это поэзия. Там, в книжке, написано, что «мы час беседовали о Пригове». Вот я не помню, чтобы я с кем-то час беседовал о Пригове. А Борис просто час беседует о Пригове.

Заинтересовала вторая часть — «”Джедай с лопатою света” и другие эссе». Здесь приводится стихотворение Анны Русс про Андрея Платонова. Есть миф о том, что Платонов работал дворником в Литинституте. Стихотворение — о том, что человек с мозолями, он не рассчитывает на карьеру, на супердоход. Вот Борис — такой дворник литературного процесса, который зачем-то разбирает эти горы периодики, эти груды писем и так далее и тому подобное просто потому что должен. Такой джедай, такой дворник, который поливает камень изо дня в день в надежде, что камень зацветёт.

Интересный момент во второй главе, где Борис рассуждает о себе, смотрит на себя со стороны: вот я вышел в сад, оторвался от своих бумаг за многие-многие месяцы, посмотрел на свою комнату из сада и увидел, что в этом тоже есть какая-то поэзия, заметьте. Потом — что он живёт неделю в квартире один с голубем и котом: кот постоянно шкодит, голубь постоянно смотрит на него из клетки. И вот он как бы адаптирует голубя под себя — что он слышит внутренний скрежет стихов… Это нужно прочитать.

Борис рассуждает и о современном времени: о коронавирусе, о телеграме, не касаясь политики и рассуждая о том, как порой сложно оставаться вне дебрей политики, оставаясь непосредственно в искусстве. Это действительно тяжело, это отдельная тема разговора, и она мало относится к теме книги, но — относится. Потому что современная десятилетка — она вот такая. Борис в ней, и мы в ней, и это всё накладывает отпечаток на наше сознание, наше подсознание.

Третья часть книги — «О классиках и современниках». Скажу только о том, что показалось мне важным и уместным в контексте данного повествования. «Умру — полюбите», — пишет Борис. (Цитата из стихотворения Сергея Гандлевского: «Умру — полюбите, а то я вас не знаю». — Прим. ред.) Опять-таки, тут есть какая-то детскость. Рассказывается даже о том, что он хотел напечатать свой некролог. Но зачастую людям, таким, как Борис, не хватает какого-то обсуждения их творчества. Он даёт всем эти отзывы, эту любовь, внимание, а самому не хватает. И вот я хочу сказать: не дожидайтесь, пока он умрёт. Может быть, это случится и со мной завтра. Даст Бог, Борис ещё поживёт и пятьдесят, и сто лет. Но бывает, что смерть внезапна, об этом Борис тоже пишет, называя себя мементомориком. Поспешите прийти, поспешите познакомиться. Такие люди действительно нужны России — беспристрастные, увлечённые, фанатичные.

В этой главе он рассказывает об опыте общения с Бахытом Кенжеевым, Львом Рубинштейном, Юнной Мориц. Много-много здесь о смерти. Давайте любить друг друга живыми. Давайте любить нашу Россию, как любит её Борис, в процессе творческом и профессиональном, принося пользу Родине тем самым.

(Выступает Марина Марьяшина. Рецензию Марины читайте в журнале «Кварта». — Прим. ред.)

Борис Кутенков: Огромное всем спасибо. Книга телеграм-эссеистики потенциально бесконечна: я уверен, что будет и вторая, и третья, а ваши прозвучавшие мысли дали много поводов для их развития.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России. — Прим. ред.

** Можно вспомнить также книги, составленные из блоговых записей Сергея Зенкина, Александра Скидана или Евгения Гришковца, — разумеется, список не полон, хотя в данном случае идёт речь о других соцсетях, не о Телеграме. — Последующее примечание Бориса Кутенкова.