Автор фото — Сергей Спиридонов

Лев НАУМОВ: «Писатель — редкий человек, который может сохранить детство»

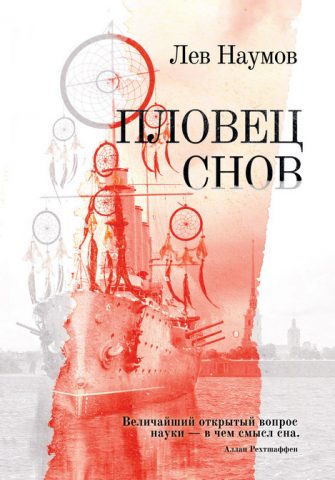

В издательстве «Омега-Л» вышел новый роман писателя, драматурга, режиссёра Льва Наумова «Пловец Снов». Как гласит аннотация, в нём «модный писатель, автор востребованных книг, решает одну из центральных проблем современной культуры — почему люди перестали читать?». Роман удостоился отзывов известных прозаиков: «Очень неожиданная и необычная книга. Я всегда считал, что писать роман о писателе скучно и бесперспективно, однако Константин Вагинов с ”Трудами и днями Свистонова“, а также этот текст Наумова наглядно опровергают моё измышление. Книга увлекает, затягивает и даже больше — засасывает не хуже вакуумного насоса» (Павел Крусанов), «От повествования, которое начинается с точки, можно ждать всего что угодно. Но даже самый взыскательный знаток литературных сюжетов не догадается, куда и какими путями заманит его “Пловец Снов”, петербургский роман последнего времени» (Сергей Носов, писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер»). В интервью порталу Textura Наумов рассказал о кризисе чтения, отношении к поступкам своих персонажей, писательских неврозах и многом другом. Беседовал Борис Кутенков.

— Лев, расскажите, пожалуйста, о вышедшей книге и её замысле.

— В центре истории модный писатель Георгий Горенов, который в высшей степени не удовлетворён тем, что ему приходится сочинять. Ситуация усиливается ещё одним обстоятельством: ради этого занятия он, будучи когда-то моряком, довольно радикально переменил свою жизнь. Как свойственно едва ли не каждому человеку, Горенов пытается найти виноватых, поскольку убеждён, что именно это поможет решить возникшую проблему. Штука в том, что его проблема оказывается, в сущности, достаточно фундаментальной, — серьёзные книги, да и литература вообще, играют в жизни современных людей несущественную роль. Читают всё меньше и меньше. Георгий решает, что пора это изменить, и берётся за дело.

Я, разумеется, не хотел бы погружаться, раскрывать сюжет в деталях и подробностях. Надеюсь, что читатели нашей беседы узнают их самостоятельно. Скажу лишь, что Горенов обнаруживает в себе черты Фауста, Дон Кихота и Джека-потрошителя.

— Кстати, ведь не стоит думать, будто этот текст ориентирован сугубо на литераторов и обсуждает наши профессиональные проблемы?

— Судя по отзывам людей, которые уже прочли «Пловца», это действительно далеко не так.

Вообще писателю говорить о замысле, мне кажется, неуместно и не нужно. Знаете, режиссёр Акира Куросава часто повторял: ничто не выглядит так убого, как автор, поясняющий собственное произведение. Потому позвольте мне уклониться. Да и что называть «замыслом»? Для крупного текста значение этого понятия вообще под вопросом.

— Согласен. Романы сотканы из множества идей, стихийных «замыслов», образов. А когда появился у Вас самый старый из тех, что попали в «Пловца»?

— Согласен. Романы сотканы из множества идей, стихийных «замыслов», образов. А когда появился у Вас самый старый из тех, что попали в «Пловца»?

— Пожалуй, лет двадцать назад. Тогда у нас была компания молодых людей, которые чрезвычайно интересовались искусством и творчеством. Мы все думали, что обязательно станем писателями, поэтами, режиссёрами, музыкантами или художниками. Во время одной из ночных посиделок ко мне пришла мысль: интересно начать роман с точки. На тот момент даже полагать, что я когда-нибудь напишу роман, было достаточно самонадеянно. Во внезапно возникшей идее не было более ничего — ни Горенова, ни книг, ни снов, ни крови, ни секса: она была совершенно пустой, абстрактной, ни с чем не связанной. Однако, поскольку Вы читали «Пловца», Вы понимаете, что двадцать лет спустя эта случайная мысль определила структуру произведения. Не будь её, книга была бы совсем другой, если бы была вообще. А потому: что есть замысел?

— Как интересно! Но не менее важен для Вашего романа и другой вопрос: что такое быть писателем? Вы пишете так: «В XIX веке это значило принадлежать к некой особой касте, обладать прекрасным образованием и передовой способностью суждений. Спустя два столетия ситуация изменилась кардинально. Словесность более не играла в обществе той роли». Эти слова отражают Вашу позицию — или скорее Вашего протагониста?

— Безусловно, такова позиция протагониста, но, замечу, это тот довольно редкий случай, когда мне придётся с ним полностью согласиться. Роль литературы и литератора в обществе XIX-го и XXI веков отличается слишком разительно, чтобы тут были какие-то сомнения. Собственно, она за это время менялась непрерывно, процесс нетрудно проследить в исторической перспективе. Вообще писатель это не настолько архаическая профессия, как многие думают или пытаются изображать. Просто поразмыслите, как за два столетия изменились, например, ремёсла строителя, швеи или извозчика. Когда-то последнее означало управление лошадью с помощью поводьев, а теперь — корейский автомобиль и говорящее приложение в смартфоне. В смартфоне! А уж работа писателя завязана на исторический момент в значительно большей степени, и речь вовсе не только о техническом прогрессе.

Замечу, что, в отличие от главного героя романа, я сейчас говорю как об общественной роли словесности, так и о практике литературного труда. Не только с читательской, но и с писательской стороны. Новое время дарит новые возможности, создаёт новые принципы. Впрочем, даже безотносительно всего этого, прикиньте, сколько в России было грамотных людей в XIX столетии и сколько теперь? Одно только это обстоятельство имеет колоссальные последствия для литературы.

— В романе есть пародийное изображение писателей: «…пузики, обтянутые свитерками, очки, небольшие бородки — не толстовские, скорее тургеневские — милые домовитые и ревнивые жёны, уверенные, будто их супругов было к кому ревновать, поскольку облако похоти непременный спутник исполинского таланта, дети на филфаке, вечно ломаные зонтики… Этих писателей ничего не стоило перетасовать и выдавать друг за друга, если бы не два обстоятельства: в устной речи один частенько путал слова “графоман“ и ”граммофон“». Действительно ли это — обо всём современном писательском народе? Или про определённый его сегмент? Распространён ли такой типаж в действительности?

— Писатели, безусловно, куда менее стереотипны, чем многие другие профессиональные сообщества. Всё-таки насыщенность и незаурядность бытия дают массу ярких преимуществ. С другой стороны, среднестатистическая бедность, безусловно, работает в противоположном направлении и изрядно «усредняет» ряды. Конечно, сказанное не может быть «обо всём писательском народе». Однако и таких людей я знаю немало.

Должен сказать: я не большой любитель срисовывать с действительности непосредственно. Для меня текст ценнее, если жизнь в нём угадывается, но не воспроизводится по образцу. Всё-таки литература — это зодчество, а не селекция по законам коллажа, как бы я не любил коллажное искусство. Однако что касается упомянутой игры слов — «графоман» и «граммофон»… Это даже «игрой» назвать трудно… Честно скажу, если бы такая идея просто пришла мне в голову, я бы не взял её в текст. Отмёл бы, как слишком лобовую, глупую и неказистую. Она попала в роман исключительно потому, что случай реальный и мне показалось, что подобная краска банальности здесь будет уместна.

— «Писателем стоит становиться хотя бы потому, что это ремесло помогает взрослому пристроить своё детство и иметь его всегда рядом», — такие слова можно прочитать в романе. А что значит «пристроить своё детство» применительно к литературе?

— «Пристроить» в смысле «разместить», «применить», «присоединить», «присовокупить», «устроить куда-то». Если угодно, обнаружить в нём какой-то, в том числе и практический смысл. Не нужно трактовать мои следующие слова слишком прямолинейно, но схема выглядит так: жизнь представителей нашего биологического вида, стартующая из светлого парадиза детства, зачастую приходит к довольно мрачным, серым, безрадостным и тягостным страницам взрослости, венчающимся не блистательной короной, а ужасом старости, который прерывается трагическим финалом. Возникает вопрос: а зачем было детство? Будучи отправной точкой, оно не служит передышкой и отдушиной в пути, а является просто ярчайшим эпизодом. В романе есть рассуждения о том, что детство словно остров, бесповоротно и неожиданно отрывающийся от биографии. Большинству людей остаётся лишь тосковать по нему. Писатель же — редкий человек, который может сохранить детство и, сохранив, возвращаться туда. Я уверен, что и Вам приходилось слышать мнение, будто литераторы — это либо «безумцы», либо «большие дети». Как правило, люди, высказывающие подобные тезисы, не в состоянии объяснить, почему они так говорят, но даже если это только стереотип, то он возник не на пустом месте.

— Ваш герой говорит и следующее: «Как ты думаешь, кто-нибудь, кроме нас, рассуждал в этом ресторане о Боге? Они ездят на метро, возят с собой кредитные карты, жратву и барахло. А мы возим романы и идеи, понимаешь? Тексты, которые никто, кроме нас, не напишет». В недавнем тексте, опубликованном на сайте «Вопросов литературы», Ольга Славникова рассуждает о мотивах, отбивающих у писателя охоту создавать очередной роман («ваша книга никому не нужна», звучащее изо всех утюгов; объективная опасность превращения книги в «корабль-призрак»). Заканчивает она мыслью, которая мне кажется близкой к мысли Георгия: «Потому автору не стоит вестись на провокации. Вы не обязаны спрашивать себя — кому нужна моя книга. А если с вас это спросят, правильный ответ будет такой: моя книга нужна мне». Лев, согласились бы Вы со словами Ольги Александровны?

— Вы понимаете, это не вопрос полемики и согласия/не согласия. Я в этой ситуации, как правило, вспоминаю слова Михаила Михайловича Жванецкого: «Писа́ть, простите, как и пи́сать, нужно когда уже не можешь». Это тоже не совсем правда ни по поводу литературы, ни по поводу мочеиспускания — лучше не доводить до предела — но здесь присутствует едва ли не необходимая залихватская бравада. Я глубоко убеждён в одном: если потенциального автора реально может остановить довод: «Ваша книга никому не нужна», — то начинать точно не стоит. Это не та сфера, где можно и нужно заставлять себя работать через силу.

С мнением Ольги Александровны лично я спорить бы, безусловно, не стал. Я вообще призываю чуть меньше думать о читателе. Меня настораживает, когда автор лезет вон из кожи, лишь бы понравиться. Определённо, позицию Горенова слова из интервью тоже отражают. Далее же всё не так однозначно. Казалось бы, если книга не нужна даже её автору, то, безусловно, этот мир легко обойдётся без неё. Похоже на правду. Вот только, скажем, текстов Кафки в мировой литературе тогда бы не было, а я, например, на это не согласен.

— В Вашей книге много рефлексии по поводу утраченного литературоцентризма. «Прекрасные старые романы, великие сюжеты, наполненные добром и красотой, игравшие прежде огромную роль и известные каждому культурному человеку, теперь пылятся на полках, если не попадают в школьный список для чтения», «Люди больше не верят в книгу и не верят ей…». Есть ли у Вас как у литератора идеи, как исправить ситуацию?

— Видите ли, мне кажется, что невозможно заниматься литературой и совсем не думать на эту тему. В каком-то смысле, все пишущие люди вольно или невольно пытаются «исправить ситуацию» и, замечу, что невольно — это гораздо лучше. Любой автор старается быть интересным и тем самым противостоять «нечтению». Это естественно. Здесь важно не поддаться иллюзиям и не почувствовать себя Давидом, сражающимся с Голиафом. Впрочем, соотношение масштабов противостоящих сил тут ещё более чудовищное. Однако «теория малых дел» — это ведь скорее литературная концепция, нежели общественно-политическая.

Безусловно, например, читая лекции, я имею в виду, в том числе и упомянутую проблему. Именно потому самые дорогие отзывы слушателей для меня связаны не с тем, как я рассказывал, а с тем, что после нашей встречи они полюбили читать Фолкнера, Джойса, Музиля или кого угодно. Я думаю об этой ситуации и когда пишу каждую книгу. В особенности, при создании «Пловца», где она стала одной из лейттем. На всякий случай: я не призываю решать проблему так, как действует Горенов, но очень надеюсь, что его поступки создают почву для размышлений. Я противостою этой ситуации и работая в издательстве, отстаивая в нём определённую политику. В общем, она как бы всегда со мной, но ещё раз повторяю: не надо поддаваться иллюзиям. То, что люди читают меньше — следствие огромного количества масштабнейших причин. Более того, этот процесс всё-таки подвержен заметным колебаниям. Скажем, ковид сделал для чтения куда больше, чем все современные писатели вместе взятые. Я думаю, Вы тоже заметили рост интереса к книгам на фоне всей этой кутерьмы. Когда людям страшно, когда они переживают, они охотнее смотрят на буквы. А сытое и довольное гедонистическое общество, как правило, вальяжно отворачивается от культуры.

— И тем не менее Вы пишете в продолжение этой рефлексии: «Людям не нужна книга о книгах. Роман о писателях тоже вряд ли заинтересует широкие массы. Читатель хочет читать о себе, о таком же человеке, как он сам, или о том, каким мог бы стать, если бы все его мечты осуществились. Людям нужны тексты практически полезные, подсказывающие, как прожить жизнь, как поступить». Можно ли сказать, что Ваш роман — хотя и посвящён писателю — в большей степени о читателе, «о таком же человеке…» и далее по тексту?

— Тут всё чуть сложнее. Ответ на Ваш последний вопрос: однозначно, да. Горенов — писатель далеко не в первую очередь. Он куда больше — читатель, отец, мужчина, моряк, турист… Есть другие модусы его бытия, значительно менее спорные, чем литература. О словесности он часто высказывается, хотя мало что делает. Но вот в чём я с ним никак не могу согласиться: читатель не всегда хочет и не всегда должен узнавать себя. Важно, чтобы произведение вызывало эмоции и чувства, они вовсе не обязательно должны быть основаны на самоидентификации с персонажем. Это очень лобовой и традиционный подход.

— А что в таком случае играет ключевую роль?

— Ключевую роль играет то, чтобы человек нашёл, где притулиться в книге, чтобы что-то заставило сердце стучать быстрее или мозгу дало пищу для размышлений, чтобы где-то он ощутил тепло уюта, а где-то ненависть и возмущение. Лучше, конечно, если на страницах найдётся всё названное и многое другое. Однако тут, как и в иных случаях, Горенов исповедует классические, хрестоматийные, чрезвычайно базовые принципы. Но исповедует и исповедует, такова его точка зрения. Критиковать персонажа за мнение — это уж совсем последнее дело.

— Вашего персонажа, Георгия Горенова, иногда хочется похвалить. Хотя бы за то, что в романе его «манит горизонт совершенства». «Когда у Горенова имелся установленный дедлайн, он, разумеется, выкладывался изо всех сил. Но если незадолго до назначенной даты Орлова или другой редактор сообщали ему, что, в принципе, дело терпит ещё неделю, становилось гораздо хуже. Добавленное время полностью поглощалось каким-то сизифовым трудом — перечитыванием, дополнительной правкой того, что уже могло быть сдано в издательство в качестве чистовой рукописи…». Можно ли отнести это к Вам? Вы такой же перфекционист?

— Честно говоря, я совершенно не считаю себя перфекционистом. Более того, в актуальных рабочих обстоятельствах мне трудно себе представить, как можно им быть. К сожалению, действительность в лучшем случае требует компромиссов. Подчёркиваю: это в самом лучшем случае! Если речь идёт о компромиссах между идеальными представлениями и реальными возможностями — это огромное везение и даже, пожалуй, счастье. Значительно чаще приходится искать приемлемые варианты в тисках безжалостных обстоятельств и жёстких ограничений (как правило, временны́х и финансовых). Какой уж тут перфекционизм?! Что же касается слов Горенова по поводу дедлайнов, то это уж точно не перфекционизм, а форменный невроз. И вот он мне, пожалуй, свойственен.

— Одна из тем романа — детективная. А как Вы относитесь к детективам? Читаете ли сами? Признаёте каких-то классиков детективного жанра? А современных писателей?

— Я не большой поклонник детективного жанра. Мне больше нравятся тексты, загадка в которых не локализована в финале и не формулируется в виде вопросов из двух слов, типа «кто убийца?» Но классиков я, конечно, признаю, как и во многих других, даже не особенно интересных мне сферах. Впрочем, видите ли, в чём дело: мне кажется, плоха та книга, которую можно охарактеризовать единственным жанром полностью. Если детектив — только детектив и ничего больше, то он вряд ли мне будет интересен. В этом огромная разница между Агатой Кристи и, скажем, Эдгаром По. Заметим, что Горенов особых различий тут не делает, но, тем не менее.

— Что в Ваших ближайших планах?

— Вы знаете, наше время достаточно доходчиво убеждает, что говорить о планах несколько самонадеянно и откровенно глупо, потому я предпочту в подробности не вдаваться. Тем не менее, самое главное, что я хочу дописать в обозримом будущем — это книга об Андрее Тарковском, над которой работаю уже довольно давно. О ней говорить не робею, поскольку так получилось, что про неё я начал рассказываться ещё на самых ранних этапах. Это был такой совершенно осознанный эксперимент с самим собой — что происходит с замыслом, если ты его не держишь под спудом и не скрываешь до выхода. Не самое лёгкое и, наверное, не самое правильное решение. В принципе, я уже готов сделать немало выводов из эксперимента, но повременим до его завершения, если небесам будет угодно и всё сложится.

Кроме того, я надеюсь, что в следующем году выйдет ещё одна моя книга. Как и текст о Тарковском, это будет нон-фикшн, а точнее — сборник моих эссе и прочих публикаций о кино.

НЕ согласен. что перестали читать. Просто художественные тексты уц нас в стране перестали исполнять воспитательную функицю, а сосредоторчились на развлекательной. То есть. не только чтение. но и написанрие художественных текстов стало своего рода РАЗВЛЕЧЕНИЕМ. НЕ вижу в этом ничего дурного.