Поэзия Алексея Сомова: от грубого — к небесному или наоборот?

23 января 2021 в формате Zoom-конференции в квартире литературного критика Людмилы Вязмитиновой состоялась презентация книги Алексея Сомова (1976 — 2013) «Грубей и небесней» (стихотворения, эссе; М.: ЛитГОСТ, 2021, составитель Борис Кутенков, предисловие Ирины Кадочниковой, послесловие Марины Гарбер). Textura представляет расшифровку беседы о стихах Сомова, о композиции книги и этапах его творчества. Видео презентации смотрите здесь.

В презентации приняли участие:

Борис КУТЕНКОВ — поэт, культуртрегер, редактор отдела культуры и науки «Учительской газеты», редактор отдела эссеистики и публицистики портала Textura;

Людмила ВЯЗМИТИНОВА — поэт, литературный критик, педагог, куратор литературного клуба «Личный взгляд»;

Елена МОРДОВИНА — прозаик, литературный критик, главный редактор журнала «Крещатик»;

Владимир КОРКУНОВ — поэт, литературный критик, выпускающий редактор серии «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались»;

Александр КОРАМЫСЛОВ — поэт, журналист, литературный критик, эссеист, друг Алексея Сомова;

Ирина КАДОЧНИКОВА — поэт, филолог, литературный критик, автор предисловия к книге;

Елена СЕМЁНОВА — поэт, журналист, обозреватель «НГ Ex Libris» (приложения к «Независимой газете»), член редколлегии книжной серии «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались»;

Алексей АЛЕКСАНДРОВ — поэт, редактор отдела поэзии журнала «Волга»;

Герман ВЛАСОВ — поэт, эссеист, литературный критик, заведующий отделом поэзии журнала «Крещатик»;

Гора ОРЛОВ — поэт, прозаик, литературный критик;

Артём КОМАРОВ — журналист, литературный критик;

Мария ЮГАНОВА — дизайнер книги.

Борис КУТЕНКОВ: Дорогие друзья, спасибо всем собравшимся на этой Zoom-конференции. Сегодня мы представляем третью книгу серии «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались». На мой взгляд, это наиболее эстетически полноценный материал — даже на фоне моей искренней любви к Владимиру Полетаеву, чья книга стала первой в серии (в том числе любви человеческой, после чтения его писем и эссе и после рассказов о нём) и восхищённого признания дара Михаила Фельдмана. Мы работали над книгой более полугода, то есть я начал составлять её в марте, практически одновременно с карантином. Составление давалось непросто: в отличие от работы с Полетаевым, не было упорядоченных архивов, предоставленных нам на блюдечке их хранительницей; в отличие от Фельдмана, не было сборника, составители которого выполнили часть работы за нас, а нам осталось только перепечатать тексты и расположить их в новой композиционной последовательности. От Сомова осталось множество разрозненных публикаций на «Сетевой Словесности» и в «Журнальном Зале».

Честно говоря, я никогда не знал лично Алексея, поэтому могу говорить только о стихах, — и думаю, что так лучше для «очищенного» взгляда на тексты. В начале 2000-х это были довольно светлые стихи, но без столь явной индивидуальности. С годами в его творчестве произошла довольно мучительная эволюция: работа с эстетикой зла и нагнетанием чёрного ужаса. Я составил отдельный раздел условно «светлых» стихов, чтобы показать читателю и эту сторону творчества Сомова, а вот стихи, основанные на эстетике зла, порой на грани фола, но большинство из них абсолютно гениальны именно как искусство. Они «инопланетные», как выразился корректор этой книги и мой друг, постоянный сподвижник в работе над ней Марк Перельман, написанные уже за пределами земного. Мне часто вспоминается высказывание Набокова о Гоголе: «На этом сверхвысоком уровне искусства литература, конечно, не занимается оплакиванием судьбы обездоленного человека или проклятиями в адрес власть имущих. Она обращена к тем тайным глубинам человеческой души, где проходят тени других миров, как тени безымянных и беззвучных кораблей». В некоторых случаях приходилось решать, правомерно ли включать некоторые из них с чисто этической точки зрения. Но в каждом случае критерием служила именно талантливость написанного — разумеется, понимаемая субъективно, но всё же с позиции определённого читательского опыта.

Книгу я начал как раз с самого «жёсткого» раздела: он стал своеобразной проверкой читателя на прочность. Если не бросит чтение — то дойдёт и до светлой стороны творчества Сомова. «Я люблю всё, что только должно начаться: / ожиданье в глазах предрассветных окон, / мотыльковую нежность, раздирающую на части / тесный ороговевший кокон. / Я люблю лишь то, что вот-вот случится: / обнажённые лица прекрасных безлюдных улиц, / прямоту ростка, / иррациональные числа. / Без пятнадцати семь, в этот миг ты уже проснулась, / я люблю», — таков Сомов. И: «Очень странно, что меня никто не пырнул ножом как следует, / не ударил, подкравшись сзади, свинцовым кругляшом, / упрятанным в женский чулок / (впрочем, с некоторых пор я оглядываюсь на неосвещённых улицах / и ношу с собой нож тюремной работы). / Из оскорблённых мной можно составить небольшую сучью зону» — это тоже Сомов, но прямого высказывания на грани эпатажа. Мне же всего ближе те самые космические вещи: «у берёзок узнай, у елей спроси / каково пережёвывать грунт / и кому хорошо воскресать на руси / в вертикальной могиле по грудь // есть забвения дар, горяч и тяжёл / и спасает мир слепота / чтобы снег на кошачьих лапах шёл / и гремел как ртуть листопад».

Книга была составлена не по хронологическому принципу. Такой принцип может быть правомерным в случае с собранием сочинений классика, когда основной корпус его выдающихся вещей уже известен. Но мне было интересно поиграть с композицией и, как в случае со всеми книгами, что я составляю, представить сложное полифоническое целое. Ещё мы много думали над названием книги — важно, чтобы оно вступало в резонанс с названиями разделов: для меня в этом есть редакторское удовольствие, и хочется, чтобы оно было и читательским. Поэтому «Грубей и небесней» — название, отражающее диссонанс творчества Сомова, в котором это грубое и небесное сочетаются. Кроме того, в книгу вошли избранные эссе поэта, опубликованные на «Сетевой Словесности», — в том числе о литературе (Чаке Паланике, Эдуарде Лимонове, судьбе литератора в России) и об ушедшем друге Сомова, поэте Денисе Бесогонове, покончившем самоубийством в Удмуртии в 2003 году. Также в книгу вошли три текста о поэте: послесловие Марины Гарбер, горячо любимого мной критика современной поэзии; замечательное, филологически адекватное предисловие Ирины Кадочниковой; и мемуарный текст Александра Корамыслова, опубликованный также в первом томе «Уйти. Остаться. Жить» («Ничего, кроме света», являющий собой пример предельно тактичного и в то же время честного биографического эссе, — несмотря на тот скандал, что разразился у них с Сомовым незадолго до ухода последнего). За пределами книги осталась сомовская проза — несомненно, заслуживающая отдельного издания.

Я хочу отдельно поблагодарить всех, кто присылал деньги на книгу, нас очень вдохновила их поддержка, потому что чувствовалось, что книгу ждали. Спасибо и всем, кто работал над этим изданием: Владимиру Коркунову, Марку Перельману, Асе Мутушевой, Александру Корамыслову и всем-всем-всем; Марии Югановой за дизайн книги, о котором сегодня прозвучит её текст. Сегодня будут звучать воспоминания о поэте, выступления литературных критиков; я призываю читать стихи, делиться впечатлениями о книге и её составлении, а также мы услышим живой голос поэта. И предлагаю начать с него и послушать несколько стихотворений из книги на аудио, любезно предоставленных нам Александром Корамысловым.

Аудио: Алексей Сомов читает стихотворение «Передушить звонки и перерезать ток…»

Б. К.: Я хочу ещё сказать о композиционной перекличке, в которой голос Сомова органично перемежается с голосами говорящих о нём, а стихи — с эссеистикой. Скажем, после строки «мы никогда до смерти не умрём…» идёт эссе Сомова о его ижевских друзьях — ныне здравствующем Александре Корамыслове и рано погибшем Денисе Бесогонове, а текст Корамыслова «Ничего, кроме света» расположен между «скандальным» разделом и очень трогательными стихами, посвящёнными погибшему сыну Алексея, — заметно, что на поэта, кстати, оказала влияние эта трагедия, под её влиянием были созданы совершенно невероятные стихи. Хотя некоторые убеждали меня, что включать их в таком количестве не стоит (поэт стеснялся превалирования этой темы в своём творчестве), но они настолько прекрасны, что пожертвовать ими не получилось. И давайте попросим высказаться Александра Корамыслова, друга Сомова и единственного из участников презентации, кто его лично знал. Но прежде чем выскажется Александр, хочу прочитать стихотворение Алексея Сомова, посвящённое Александру Корамыслову.

Сверим часы. Архангелы стаями

тянутся к югу. Иллюзии стаяли.

Кем бы ни были, чем бы ни стали мы, —

все-таки чуем

разницу между удачей и счастием,

между последним — и первым причастием,

тайной — и чудом.

Чудо — понятно. Тайна — прельстительна.

Думаю, тайне оно и простительно:

беженка, приживалка,

путает, мямлит, скрывает, скрывается,

просит взаймы — а голос срывается:

и непотребно, и жалко.

Чудо бывает единожды явленным.

Глянь — к палисадникам, крышам и яблоням

тянутся белые сходни.

— Мало? Не верите? Нате вам, олухи:

цвет на траве и радуга в облаке,

лето Господне!

Здесь — преломление и отражение.

Здесь — и победа, и отрешение,

шпиль и основа.

Все в этом мире не нами заверчено.

Капай, смола. Гори, семисвечие.

Бодрствуй, рубанок, — и раньше, чем к вечеру,

лодка будет готова.

Александр КОРАМЫСЛОВ: Большое спасибо всем, кто участвовал в издании этой замечательной книги. Алексей Сомов — поэт, равных которому нет — в Удмуртии, во всяком случае, точно. Я считаю, что это большое достижение — что книга вышла наконец, спустя семь лет после ухода из жизни Алексея.

Мы познакомились в 2001 году: он приехал с друзьями — поэтами из Ижевска — в Воткинск, и мы вместе выступали на поэтическом вечере. Я сразу понял, что это поэт настоящий, серьёзный, хотя тогда он читал свои, можно сказать, первые, ранние вещи. Мы стали общаться, я следил за его развитием и как-то старался помогать: например, первые подборки в «Сетевую Словесность» предлагал как раз я. Алексей стал публиковаться там достаточно часто — и практически сразу там появлялось всё, что он присылал. И с каждым разом его стихи становились всё интереснее, а потом он стал писать и прозу. В стихах он старался не проговаривать того тёмного, что в нём было, а пытался выражать это именно в прозе. Мы дружили несколько лет, и до конца 2009 года общались хорошо. Но у Алексея была такая черта — он мог с человеком иногда поругаться «на ровном месте». И даже с достаточно близким человеком. Что и произошло с нами. Мы не разговаривали, к сожалению, долго; мне и самому была обидна вся эта ситуация. Но я не сделал первый шаг навстречу — что-то меня останавливало: его посты в блогах были достаточно жёсткими и грубыми. Разные сетевые скандалы с участием Сомова мне было печально наблюдать, и я, к сожалению, воздерживался от продолжения общения с ним, но надеялся, что мы ещё помиримся. Увы, этого не произошло…

В 2010 году я написал несколько статей о его позднем творчестве, где сильно критиковал его позицию, то, что он в стихи стал вкладывать то, что раньше туда не пускал, — некую инфернальность, злые, тёмные силы. Но сейчас я, конечно, эти тексты оцениваю несколько по-другому и считаю, что это лучшие его вещи — хотя и тяжёлые, и жёсткие…

Что ещё хотел бы добавить? В книге не представлена такая часть творчества Алексея, как танкетки — шестисложные двустишия, которыми он достаточно серьёзно занимался. Сейчас я собрал электронную книжку его танкеток — около 400 текстов, причём лучших. И заметил такую закономерность — некоторые его вещи «традиционных» форм не то что перекликаются, а буквально следуют из танкеток. У него есть такая танкетка: «атака / спам-богов» — и примерно в то же время он пишет стихотворение, начинающееся со строчки: «Земле грозит атака спам-богов». Ну, или вот танкетка: «вам в отдел / кадавров», а другое его стихотворение завершается строками: «Но кадавры в период деконструкции решают всё. В каждом учреждении есть отдел кадавров». В общем, я думаю, стоит обратить внимание и на эту часть творчества Алексея. И на его прозу, которая тоже очень хороша…

Б. К.: С нами сегодня автор предисловия к книге — Ирина Кадочникова, филолог. Вообще, это здорово, когда у современного автора есть отдельный специалист по его творчеству, а когда этот автор уже ушедший — вдвойне ценно. Благодаря таким исследователям Сомов и сейчас «сомее всех живых» (цитата из воспоминаний об Алексее, которые мы получили незадолго до презентации). (Смеётся). Мы познакомились с Ириной как раз благодаря Алексею Сомову, потому что в 2017 году она стала победителем нашего конкурса на лучшее эссе о рано ушедшем поэте «Уйти. Остаться. Жить», прислала текст и, по решению членов жюри, заняла первое место. Её эссе можно прочитать на сайте «Сетевая Словесность», где собран большой архив публикаций Сомова. Но для книги Ирина написала новый текст.

Ирина КАДОЧНИКОВА: Я хочу поблагодарить Бориса за то, что он доверил мне написать предисловие к книге Сомова. Это очень ответственное дело. Ну и вообще хочу сказать несколько слов о том факте, что первая книга Алексея Сомова вышла не в Удмуртии, а в московском издательстве. В начале 2000-х Сомов сам предпринимал попытку издать свою книгу, она называлась «Заутреня», но книга так и не вышла. И как-то так случилось, что в Удмуртии даже после смерти Сомова никто за это дело не взялся. Мне кажется, так произошло это потому, что материал, с которым мы имеем дело, — он весьма специфический, сложный, местами шокирующий, и далеко не каждый человек готов взять на себя ответственность и выступить как составитель такой книги: дело это очень рискованное. Прекрасно, что книга вышла в московском издательстве, потому что за этим стоит уже какая-то серьёзная попытка вписать творчество Сомова в широкий контекст современной российской литературы.

Несколько слов скажу о композиции, хотя о ней сегодня уже говорили. Но даже для меня композиция была неожиданной. Когда я открыла книгу и столкнулась с первыми текстами, вот с этим стихотворением про русский язык, я поняла, что эта книга — для подготовленного читателя. То есть очевидно, что у человека, не готового к восприятию таких текстов, возникнет, может быть, даже какое-то отторжение просто на третьей странице, если не на первой. И ещё я увидела в этой композиции, в основе которой лежит не хронологический принцип, попытку интерпретации творчества Сомова — потому что перед такой композицией стоит задача обозначить художественную индивидуальность Сомова. Сегодня было сказано, что условно «второй» этап творчества Сомова — это тот этап, где были созданы самые значительные, глубокие, сложные его тексты. Там проявилось своеобразие его художественного мира.

Я, наверное, не буду пересказывать предисловие, но всё же несколько слов скажу о своей концепции. В своём предисловии я пыталась показать логику нравственно-эстетического перелома в творчестве Сомова и показать трансформацию его художественной системы, которая началась примерно в 2007-м году. Понятно, что если читать стихи Сомова в хронологической последовательности, то очень ощущается переход от достаточно гармоничной картины мира к другой, к попытке выразить изнаночную сторону нашей реальности; показать кромешный мир, страшный мир. Когда дело касается таких сложных и глубоких текстов, очень сложно уложить их в какую-то концепцию. Какую бы концепцию ни сгенерировать, она всегда будет неточной. Понятно, что поэт такого масштаба, как Сомов, справляется с задачей выразить невыразимое. И он его выражает — средствами поэтического слова. Но когда пытаешься сказать про это невыразимое, то оно всё время ускользает.

Мой взгляд на его творчество выглядит следующим образом: первый этап его биографии связан с какой-то попыткой раскрыть идею жизнелюбия, принятия мира. Здесь улавливается влияние Мандельштама, здесь даже, как ни странно, улавливается влияние Бродского. Здесь важно отметить влияние Владимира Фролова — это сарапульский поэт, которого Сомов считал своим учителем, и в книге есть стихотворение, посвящённое ему. Для ранних стихов Сомова характерен молитвенный строй, и там очень много фрагментов молитв, слов, восходящих к молитве: «Храни», «Помилуй». Есть попытка представить мир как нечто гармоничное, целостное. Но в 2007-м году происходит перелом в творчестве Сомова. Его можно связать с биографическими обстоятельствами — трагически погиб сын поэта, — но можно и с эстетическими задачами: прежние стихи отличаются традиционностью поэтики, и Сомов, как большой поэт, ставил перед собой задачи найти какие-то другие способы изображения мира и человека. В стихотворениях, которые датируются 2007-м, 2010-м, есть попытка показать мёртвую реальность — страшный, порочный, изнаночный мир. И, что интересно, сам герой уподобляется миру: он такой же мёртвый, как этот мир. Мне кажется, что за этим стоит позиция юродивого, — как будто человек надевает на себя маску и говорит: ну вот, посмотрите, я такой же мёртвый, как и этот мир. За этим стоит задача явить миру его страшную изнанку. Понятие, через которое можно охарактеризовать поэтику Сомова, — это snuff-поэтика. Ну и вообще тема снаффа — одна из сквозных в его творчестве. Снафф — это убийство, снятое на видео без всяких спецэффектов. И если внимательно читать Сомова, можно понять, что тема смерти — вообще ключевая в его творчестве. Сложно найти поэта, мимо творчества которого эта тема бы прошла. Всё-таки искусство растёт из переживания смерти. Но в более поздних стихах — не просто переживание смерти, а попытка показать эту мёртвую, адскую реальность. Отсюда — обсценная лексика, отсюда — богоборческие мотивы. И, наверное, этот второй этап — и есть самое важное, что сделал Сомов. Его художественная индивидуальность, наверное, и заключается в том, что он разработал эту снафф-поэтику.

Однако парадоксальность заключается в том, что когда читаешь стихи Сомова, то возникает чувство соприкосновения с красотой, о каких пластах реальности ни говорило бы стихотворение. И получается, что это прекрасное и безобразное в его творчестве создают сложный синтез. В этом смысле очень удачное название книги «Грубей и небесней». Когда читаешь её, понимаешь, что чем грубей, тем, как ни странно, небесней. Тем сильнее испытываешь чувство соприкосновения с чудом поэзии.

Ну и, на мой взгляд, Алексей Сомов — это пример поэта, чей большой поэтический дар несовместим со спокойной жизнью. Такие стихи могли быть написаны только человеком, который ощущал себя на грани — может быть, на грани жизни и смерти. Тут и есть та точка, то невыразимое, которое Алексею Сомову удалось выразить средствами поэтического слова.

(Читает два стихотворения: «Тебе» и «Воскресение, радость, сухие глаза…»).

Воскресение, радость, сухие глаза,

самый медленный поезд на свете,

все, что можно представить и всё, что нельзя, —

лишь бы только не видели дети.

(Запрокинется в небо чужое лицо —

и каштаны посыплются под колесо.)

Променад по больничному дворику — глянь,

как несуетна жизнь год за годом.

Я в неё проникаю до самых до гланд,

я вхожу в этот пряничный город.

(А потом — только пряди намокших волос.

Я взорву этот город, знакомый до слёз.)

Но прошу тебя, ты обозначь, проследи

траекторию главного чуда

перед тем, как забьюсь-упаду посреди

оживлённо молчащего люда.

(И каштаны посыплются на тротуар,

как последний,

сладчайший,

немыслимый дар.)

Владимир КОРКУНОВ: Я всех приветствую на презентации этой замечательной книги, которая сохраняет и передаёт нам голос яркого поэта — как это часто бывает, полузабытого по факту смерти. Поэтому я очень благодарен редактору книги Борису Кутенкову за то, что она появилась; вообще, я очень благодарен всей команде редакторов и составителей книжной серии «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались» и антологии «Уйти. Остаться. Жить». Благодарю и за то, что был выбран именно Алексей Сомов: мы же понимаем, сколько текстов ушедших от нас авторов ждут издательской работы. У нас часто недооценивается труд, связанный с сохранением памяти. Наше сообщество во многом строится на диалоге, на общении всех со всеми. Но когда ты работаешь над книгой автора, которого уже нет, и блока авторов, как в случае с антологией «Уйти. Остаться. Жить», ты отправляешь свои слова куда-то за черту. И это принципиально иная экзистенциальная ситуация. Работать с такими сборниками, когда нет диалога с автором, гораздо сложнее; ты работаешь как архивист — по зову сердца, по внутренней потребности к справедливости. При жизни автор не успел собрать свою книгу. Очевидно, что Алексей составил бы её иначе: мы помним, как Заболоцкий постоянно составлял и пересоставлял те стихи, которые могли бы быть, с его точки зрения, достойно изданы после его ухода. Эта серия будет продолжаться, и в ней выйдет ещё много замечательных книг.

Б. К.: Так вышло, что все предыдущие сборники книжной серии («Прозрачный циферблат» Владимира Полетаева, «Ещё одно имя Богу» Михаила Фельдмана — и, конечно, наши антологии «Уйти. Остаться. Жить») мы составляли втроём с коллегами — Николаем Милешкиным и Еленой Семёновой, в единой плотной связке. Но в случае с этой разделили обязанности — так как коллеги не могли разорваться, мы очень активно занимаемся третьим томом антологии.

Елена СЕМЁНОВА: Здравствуйте, дорогие друзья. Боря несколько скромничает, когда говорит, что мы были так уж сильно заняты другими делами. Конечно же, основная заслуга по составлению книги принадлежит ему — именно он в данном случае занимался составлением, продумыванием композиции и так далее. Я помогала в отборе фотоматериалов и принимала довольно действенное участие в обсуждении дизайна обложки. В целом очень рада выходу этой книжки и тому, что такая несомненно очень сложная, неоднозначная, при этом трагичная личность, как Алексей Сомов, удостоилась отдельного издания. Так же, как в случае с книгой Владимира Полетаева, мы наблюдаем кинематографический эффект — создано объёмное, трёхмерное пространство. Мы слушаем голос самого поэта и в эссеистике, и в стихах. Одновременно звучат мнения литературоведов и друзей — очень интересны аналитическая статья Ирины Кадочниковой и послесловие Марины Гарбер. По поводу дизайна обложки — скажу, что его выбор был очень сложным по сравнению с предыдущими книжками, где был почти сразу найден правильный образ. Сначала мы работали с одним дизайнером, предлагали разные варианты; как идеи они были неплохие, но, к сожалению, воплощение нас не устраивало. И наконец дизайнер Мария Юганова нашла правильное решение — как раз в связи с названием книжки, которое мне, кстати говоря, очень нравится, оно хорошо отражает и само творчество Сомова, и композицию книги. Изначально — я не помню, у кого, кажется, у Марии, — возник образ ледохода на реке и закатной полоски; довольно мрачный, неуютный пейзаж, — и образ кораблика, прилепившегося к одной из льдин. Мы уже готовы были утвердить этот вариант обложки, и вдруг, в последний момент, произошло что-то вроде озарения: Мария Юганова нашла фотографию Владимира Горенштейна. Это перевёрнутый угол стола, на котором примостилась распахнутая книга, — и тень от неё на столе похожа на облако-птицу. Мне кажется, это самый оптимальный дизайн книги, который только мог быть придуман. Также Мария не зря придумала «уронить» союз «и» — так что он стал похожим на знак равенства и внёс дополнительный оттенок смысла в название.

Читает два стихотворения: «Четвёртая годовщина» («Смерть пахнет как сирень, замешенная с мёдом…») и «Вот такая это небыль…».

Б. К.: Спасибо, Лена. Первое прочитанное тобой стихотворение — потрясающее, оно звучало на Вторых Литературных чтениях «Они ушли. Они остались» в 2013 году перед рассказом Марьи Куприяновой о Сомове — и, в принципе, с него и начался мой интерес к этой поэзии. Действительно, мы очень долго бились над дизайном и в итоге уже отчаялись — не могли прийти к устраивающему всех варианту. Вот что написала Мария Юганова, которая сегодня не смогла присутствовать на презентации:

Я делаю книги. Но, естественно, нет. Потому что книги лезут к нам сами, как через забор. У всех настоящих книг словно бы есть свои воля, норов и какие-то непостижимые цели в мире. Я же их на этот забор подсаживаю, подставляю плечо.

А эта книга взяла и не стала перелезать. Она села верхом на забор, и чего она там ждала, никому было неведомо, но все мы это ощущали. Чувствовали, что все варианты оформления — пока не те. И даже те, которые вроде бы уже те, тоже не те.

В итоге основой обложки стала фотография, которую я ненароком увидела в ленте fb. И возможно, за мои пятнадцать лет работы с книгами это был первый случай настолько точного и простого соответствия текстов и образа. Иными словами, и я не побоюсь так сказать — эта книга заполучила себе идеальную обложку, и на иное не соглашалась. Такую, какую хотела и тогда, когда захотела.

Качества этой поэзии — полная слитность формы и содержания, абсолютная точность момента воплотились самой книге. И потому она стала стихотворением целиком. В этом очень много живого откровения и жесткой простоты жизни.

Как и в самих текстах.

И, я думаю, сейчас стоит посмотреть фотографии, которые присланы Александром и которые он прокомментирует.

Александр Корамыслов и Алексей Сомов на поэтическом вчере «Макушки лета», Музей истории и культуры г. Воткинска, 5 июля 2001 г. Здесь Алексею 25 лет.

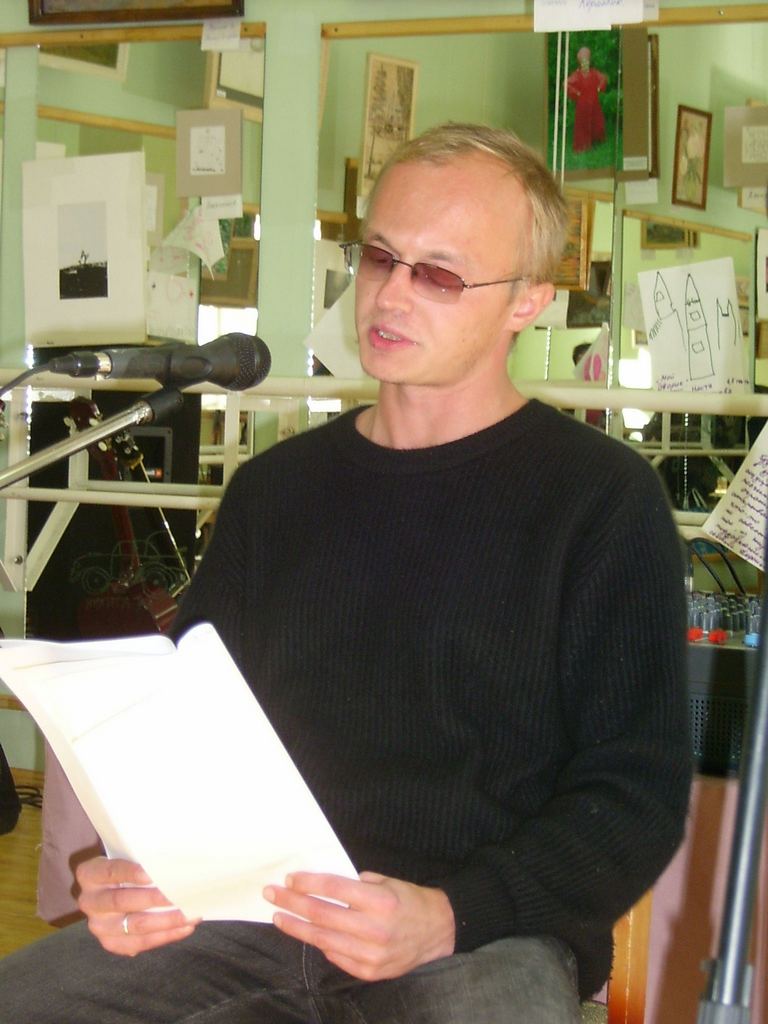

Алексей Сомов на литературном вечере, Ижевск, 7 сентября 2004 г.

Алексей Сомов в галерее «О’берег», Сарапул, 7 февраля 2007 г.

Б. К.: Книга ещё не успела выйти, а на неё уже выходили рецензии, и было счастьем, что в течение двух дней подряд — в среду и четверг — увидели свет две рецензии людей, которые внимательно проанализировали книгу ещё до её выхода, потому что я отправлял им черновой вариант. О ней написали Елена Мордовина, литературный критик, главный редактор журнала «Крещатик», в «Литературной газете», и Гора Орлов, поэт, прозаик, литературный критик, в «Независимой газете», давайте им предоставим слово. Елена Мордовина назвала Сомова «поэтом-панком» и отметила, что «мы наблюдаем высокую концентрацию художественного материала, плотность которого не может разрешиться без агрессии, без обсценного, без шокирующего, без манифеста, который, собственно, и звучит уже в первом тексте сборника». Елена, вопрос такой: насколько для вас было эстетически неожиданно это обсценное, шокирующее, столкнулись ли Вы как читатель с непривычным и, если да, каково было Ваше отношение к этому?

Елена МОРДОВИНА: Во-первых, я бы хотела поблагодарить Бориса за то, что он прислал мне эту чудесную книгу. С «грубой» стороной творчества Сомова я не была знакома, и это название — «Грубей и небесней» — полностью отражает стилевую полифонию, даже поляризацию его поэзии. Мы печатали Алексея Сомова в журнале «Крещатик» несколько раз.

Б. К.: Елена, а Вы лично занимались его публикациями? Были с ним знакомы?

Е. М.: Нет, я в большинстве случаев вообще никогда лично не знакомлюсь с авторами. А поэзией тогда занимался Борис Марковский, до недавнего времени главный редактор журнала. И я только читала подборки, которые он присылал мне перед вёрсткой. Я почему-то считала Сомова вполне традиционалистским поэтом — то есть для меня это была даже в каком-то смысле высшая форма романтического сознания. Чистая, ясно артикулированная, чётко кристаллизованная. Всё это было насыщено очень яркой метафорикой — и там звучала очень высокая нота: никогда это не сваливалось в яму босхианского, обсценного, чего-то чудовищного, неуютного, скрежещущего. И тут Вы присылаете мне книгу — и я вижу другую сторону его творчества. Вы знаете, я вчера звонила Борису Марковскому, который теперь у нас руководитель проекта, и говорю: «Ты помнишь, что мы печатали Алексея Сомова? Начиная с 2005 года и заканчивая, кажется, 2014-м — последняя подборка».

Б. К.: Посмертная, получается.

Е. М.: Да-да, у нас, случается, по полгода лежат подборки — мы не всегда сразу их публикуем. Так вот, Борис говорит: «Хороший поэт, а он что, умер?». Мы настолько оторваны от живых авторов, работаем только с текстами, — это обидно, но, с другой стороны, всегда есть поле для открытий.

Благодаря Александру Корамыслову я сейчас знакомлюсь с танкетками Сомова — та мысль, которая разворачивается в его стихах, сосредоточена в них в концентрированном виде. Это тоже очень интересно. Вообще, для меня это просто бездна, а не поэт. Даже не бездна — это неточное определение, — а многослойный палимпсест, который слой за слоем открываешь и никогда не знаешь, что будет дальше. Поэтому — ничего, кроме благодарности составителям сборника и людям, которые работают с этим автором и продолжают его публиковать. А мне бы хотелось прочитать одно из самых его интересных произведений — «Азбука Брайля». Сразу становится понятно, с поэтом какого масштаба мы имеем дело.

В этом цирке уродов, где сплюснуты лбы,

где глаза вынимают скоморохам и зодчим,

в этом мире расхристанном стоило быть беспощадней и зорче.

Партизаны любви в суматошной войне,

отступаем, сжигая стихи и селенья,

в голубые поля земляничные вне Твоего поля зренья.

Закольцованный страх, вековечный дозор —

ни один не прощён и ни разу не спасся.

Все, что было и не было, — сонный узор на подушечках пальцев.

Это мы — неживой застывающий воск,

простецы-гордецы-подлецы-человеки —

трудно бредим Тобой, нерассказанный, сквозь крепко сшитые веки.

Это Ты, обитатель безглазых икон,

високосное облако, радуга, копоть,

побивающий первенцев, льющий огонь в города и окопы.

Только Ты не забудь, только Ты нам зачти

все, что было до времени скрыто, —

ногтевые отметки, слепые значки на полях манускрипта.

Герман ВЛАСОВ: Я случайно оказался на этой презентации и Сомова до неё не знал. Буквально за полчаса до начала я посмотрел то, что напечатано в «Журнальном Зале», и меня очень всё заинтересовало — притом что мы могли видеться в Сарапуле и Воткинске. Это настоящие стихи — соединение воздуха, стекла, хрусталя с какой-то документальностью. И то, как это соединяется, — очень интересно. Первое впечатление — что он очень похож на Дениса Новикова: и такой судьбой, и прозрачностью стихов. Мне вспомнились и немецкие экспрессионисты — например, Георг Тракль, — от них взят какой-то инфернальный элемент. Я бы хотел написать какую-то статью или рецензию. Большое спасибо всем, кто участвовал в выпуске книги. (Рецензия Германа Власова на книгу опубликована на портале «Прочтение». — Прим. ред.)

Людмила ВЯЗМИТИНОВА: Эта книга — как прекрасный, может быть, несколько даже зловещий цветок, в который хочется вглядываться; она выделяется на фоне того, что сейчас пишется в современной поэзии, — которая, как писал Данила Давыдов ещё лет десять назад, превратилась в «среднекачественное поле». С этой книги началось моё знакомство с поэзией Алексея Сомова; раньше я, к стыду своему, не знала этого автора. Когда я начинала её читать, мне вспомнилось моё любимейшее стихотворение Сергея Гандлевского, лейтмотивом которого можно считать слова из него: «Я знаю жизнь». И у меня возникло ощущение, что тексты Сомова тоже пронизаны знанием жизни. Даже не в смысле устройства социума, а в смысле того, что этот человек владеет неким тайным знанием о природе мира и человека. И пласт за пластом он раскрывает это знание в своих стихах, рассказывая нам о том, как на самом деле устроен человек и мир, в котором он живёт, — и глубина этого знания просто поражает. Причём здесь присутствует самое главное, что отличает настоящую поэзию от ненастоящей, — то, что пересказать её это невозможно. Для того чтобы выразить то, что присутствует в этих стихах, надо читать их. Меня всегда поражало это в текстах Иннокентия Анненского. То есть в поэтических текстах Сомова содержится знание, которое невозможно передать обычными словами.

Мы живём в социуме, но не знаем, как он реально устроен, равно как не знаем этого о самих себе — это глубинное тайное знание, доступное, если вспомнить написавшего о наступлении варварского времени Брюсова, «мудрецам и поэтам». Только поэзия передаёт истинное знание о мире — через избранных ею, и, надо сказать, ощущая эту истину, я в свои молодые годы не понимала, как можно заниматься чем-то, кроме неё.

Я отметила для себя три текста из книги Сомова, о которых мне хотелось бы сказать.

(Читает).

Под височной кожей голубой,

словно паучок в аптечной склянке,

в каждом мальчике томится ангел.

Отпустите ангела домой.

Отпустите ангела домой,

напоите горьким сонным зельем,

после — закопайте глубже в землю,

только чтобы в небо головой.

Словно в клетке, легкой и простой,

сделанной из лепестков шалфея,

в каждой девочке скучает фея,

запертая ласковой рукой.

Ласковой отеческой рукой

отоприте золотую дверцу,

вырвите из слабой грудки сердце.

Съешьте сердце. И придёт покой.

Пересказать, о чём это стихотворение, абсолютно невозможно. Даже не знаешь, как начинать. Заключённый в нём мессидж не передашь ничем, кроме этого стихотворения, — настолько закодирован, настолько скрыт, и расшифровывается только в глубине нашего подсознания, а для полноты его понимания необходимо иметь такой же словесный слух, как у Сомова. «Съешьте сердце» — сказано на уровне упомянутого мною утверждения Гандлевского «Я знаю жизнь»: мастер слова говорит нам о том, что доступно ощущать и передавать только великим поэтам. Или: «Только чтобы в небо головой» — обычно говорят: как дерево — «ногами в землю» и «ветвями в небо». Этот текст по-своему говорит о таинственном соединении в человеке земли и неба.

Образы Сомова тяготеют к метаметафоре, о которой говорил Константин Кедров, но у него сильно ощущается запутанность временного пространства в глубине человеческого подсознания. Стихотворение «бесы говорят» (читает) написано как будто в совсем другой эстетике, нежели «Под височной кожей голубой…», и в нём стремление к метаметафоре выражено более явно. Таинство этого временного пространства пытается изучить наука, но в поэзии оно просто живёт. Стихи, собранные в этой книге, меняют сознание воспринимающего их. Мне кажется, она заслуживает не филологического разбора — с его помощью не передашь того, что хотел сказать этот поэт. И навсегда останется загадкой и он сам, и его поэзия, и то, почему он ушёл из жизни, — может быть, конечно, кто-то в это посвящён, но я в число посвящённых не вхожу.

Б. К.: Хотелось бы услышать Алексея Александрова; Алексей, были ли вы лично знакомы с Сомовым, присылал ли он стихи в журнал «Волга»? Как вы вообще узнали о его стихах? (Я знаю, что ставите лайки к моим постам о Сомове, что позволяет думать, что вы его цените).

Алексей АЛЕКСАНДРОВ: Всем добрый вечер. С Сомовым как с автором я познакомился сначала на «Сетевой Словесности» — где я тоже был опубликован благодаря заботам Сергея Слепухина. Я читал там его стихи и прозу, следил за публикациями в чатах. Но был момент, когда я с Сомовым познакомился лично — уже не в Интернете. Он неожиданно оказался в Саратове — сейчас точно не вспомню год, но где-то в то время, когда случился конфликт в Живом Журнале между ним и Сашей Корамысловым. Проходило какое-то мероприятие у нас в Музее Павла Кузнецова — и среди толпы присутствующих людей я неожиданно увидел Сомова; мы с ним поздоровались, но на этом наше общение и закончилось. Он присылал подборку в журнал «Волга»; довольно неплохая была подборка, но я её не опубликовал, и даже могу сказать, почему. Я был вовлечён во все эти перипетии, конфликты в «Живом Журнале» и, может быть, это заслонило от меня его поэзию.

С Асей Мутушевой (наследница Алексея Сомова. — Прим. ред.) мы постоянно общались, и она время от времени апоминала, что нет книги, что вот надо бы её издать и кто бы за это взялся. Теперь книга появилась, и я очень рад этому. Книга действительно замечательная, я успел её прочитать — и даже не один раз. Сначала я её проглядел, потому что некоторые тексты хорошо помню, а потом прочитал целиком, и очень заинтересовала её композиция и метод её построения. Довольно любопытно получилось: в начале идут самые известные тексты, которые в своё время широко обсуждались в том же Живом Журнале, особенно первый текст: «я хочу от русского языка…», про шарик («Вот такая это небыль, вот такая это блажь…»), посвящение Сергею Зхусу («Когда на тонком горле ночи сомкнутся руки брадобрея…»)… Это всё стихи из того времени, когда Сомов был очень активен в Сети. Некоторые цитаты оттуда узнаются: «пушкин в гиперссылке» — это фактически переосмысление танкетки «Сибирь /Гиперссылка». Сам Сергей Зхус, которому посвящено стихотворение, — тоже довольно любопытный поэт, автор «Сетевой Словесности», пишущий в стиле «киберпанк». Его странные полуроботы-полукиборги — тем не менее довольно узнаваемые по-человечески персонажи. И замечательно, что в книге оказались тексты, напоминающие нам о 90-х; это такие, что ли, репортажи о том времени, например, стихотворение «Про Любу» («Когда я ещё собирал марочки в кляссер…»); я этих стихотворений раньше не читал, но они очень любопытны и многое, кстати говоря, проясняют в его поздних текстах.

Я буду рад, если кто-то напишет развёрнутую рецензию для публикации в журнале; Сомов — та фигура, о которой стоит много не то чтобы разговаривать, сколько читать и размышлять. Потому что его поэзия даёт для этого почву.

Б. К.: Спасибо, Алексей, рецензию обязательно пришлём. В биографии Сомова есть интересный эпизод, он автор песни «Ей везёт» группы «Корни». В интервью журналу «Крещатик» меня спросили, когда я впервые прочитал тексты Сомова, но на самом деле не прочитал, а услышал, — по «Русскому Радио», в 2007 году. Песня мне и тогда очень нравилась: у «Корней» была в то время установка на хороший поп — например, текст песни «Ты узнаешь её» (вошедший в пародии благодаря «изумрудным бровям, колосящимся под знаком луны»), написал Павел Жагун — серьёзный поэт авангардного типа, известный в литературных кругах, но подрабатывающий попсой (его песенному творчеству, например, была посвящена статья Льва Оборина в «Воздухе»). Это соприкосновение массовой культуры и серьёзной поэзии страшно интересно. Текст «Ей везёт на раненых птиц…» не писался как песня и был опубликован на «Сетевой Словесности» в составе подборки Сомова: по воспоминаниям первой жены поэта, Зинаиды Сарсадских, у него в квартире однажды раздался звонок из продюсерского центра Игоря Матвиенко, который пожелал купить текст стихотворения. Первоначально он назывался «Ксуль». Конечно, текст песни и изначальный текст стихотворения несколько различаются, но у всех желающих есть возможность сравнить. В песенный добавилась ещё пара строф, а две последние строфы стали припевом — надо сказать, очень запоминающимся, далеко отстоящим от привычного уровня нашей эстрады. И текст, который вы прочитаете в книге, сдержанно-драматичный, а в песенный, как это часто бывает, привнесена несколько искусственная бодрость и экзальтация.

В дальнейшем Сомов не пошёл по этому пути — как вспоминает та же Зинаида, он предлагал продюсеру написать текстов на альбом, но тот отказался от продолжения сотрудничества. Я думаю, что это благотворно для него как для поэта, — то, что он не пошёл.

Давайте послушаем песню.

(Звучит песня.)

Б. К.: Гора, вот когда я предложил тебе этот сборник для рецензии, расскажи, пожалуйста, чем он тебя привлёк?

Гора ОРЛОВ: Сначала, когда мне предложили отрецензировать сборник Сомова, у меня не было уверенности, что он мне понравится. Я очень привередливо отношусь к чужим советам. Но в процессе чтения книги мне самому захотелось что-то о ней сказать, навести какой-то прожектор внимания — учитывая, что Сомов не так популярен и известен, и несколько обидно, что его сборник издан только посмертно. То есть не случилось того, к чему он шёл всю свою жизнь, — он точил строку, тренировался, делал свои стихи формально совершенными и в итоге не стал свидетелем того, как это всё воплотилось в книге. Его стихи — наверное, последнее свидетельство, которое нам осталось после него.

(Читает стихотворение «А мы без башен, без извилин…» («Из поэмы «Сухой остаток»).)

Б. К.: И, я думаю, будет несправедливо не услышать Марину Гарбер, которая сейчас в другом часовом поясе, поэтому не смогла присутствовать, но мы всё же прочитаем фрагмент из её замечательного послесловия.

«Смотри смотри смотри на мир который умер…» Этот настырный самопризыв повторяется в стихотворениях и эссе-новеллах Алексея Сомова в разных вариациях и с упорным постоянством. Смотреть на смерть — странное занятие, даже для поэта. Но если на время отложить предмет созерцания и остановиться на действии, станет понятно, что из всех чувств существенным для данного поэта оказывается зрение; из всех человеческих несовершенств — слепота, — не в прямом, разумеется, смысле, а приблизительно в том, который вкладывал в этот чреватый последствиями духовный изъян Стэнли Кубрик в «Заводном апельсине». Отсюда — множество метафор зрения и слепоты у Сомова, а также — длинный список беспощадных эпитетов, описывающих глаза протагонистов его стихотворений: запавшие, обёрнутые в картон, треугольные и бесстыжие, пустые, «без страха, жалости и боли», прорастающие цветами… Визуальное в стихотворениях Сомова зачастую постигается через прикосновение, через физическое, иногда доведённое до физиологической прямоты и жёсткости, вследствие чего поэзия становится чем-то вроде азбуки Брайля (прикоснись — и увидишь), в то время как сам поэт (и позднее — читатель) призван и вынужден быть «беспощадней и зорче» (из стихотворения «Азбука Брайля»). И поскольку поэт пытается видеть всё, что происходит «по обе стороны [его] взгляда», его поэзии присущи то резкие, то плавные наезды камерой; то нарочито укрупнённые планы, то широкоформатная панорамность; то концентрирующийся в одной точке взгляд, то подвижный ракурс, показывающий мир под разными углами, почти никогда не представляющими предмет наблюдения в комплиментарном свете. Помимо тактильного, незрячего способно спасти слуховое, тоже частично компенсирующее отсутствие зрения, когда «звук тщится / вырваться из себя, памятуя о чуде». Но по мере приближения обострённого слуха к максимальному пределу от отчаяния поэта спасают две вещи: стихописание («превращение воспоминаний в: буквы, слова, абзацы») и воображение, без которого не обходится ни одно искусство, как, впрочем, и ни одна детская игра. А последняя, по Сомову, — это и жизнь, и то, что — после неё. Если жизнь — игра, то поэзия — игра в войну, жестокая и убийственная.

Б. К.: С нами сегодня Артём Комаров, журналист и литературный критик, который написал прекрасную рецензию для журнала «Урал» о книге. Артём, расскажи, пожалуйста, что ты испытал при чтении стихотворений Сомова.

Артём КОМАРОВ: Спасибо огромное всем, кто работал над этой замечательной книгой, всем, кто приложил руку к этому замечательному, большому делу. Я сегодня не готовил чтение каких-то стихотворений Сомова, а хотел больше поговорить о его поэзии. Недавно я читал — не помню, где, может быть, у Дмитрия Быкова, — что основной мотив поэтов — это призыв либо утешение. Я думаю, это достаточно интересная мысль, и когда я стал знакомиться с творчеством Сомова, я ожидал увидеть либо одно, либо второе. Но увидел что-то совсем иное. Как правильно заметила Ирина, здесь много такого, к чему неподготовленный читатель может скептически отнестись и не дочитать его после второй или третьей страницы.

Сомов — недооценённый поэт, рано ушедший от нас. В его поэзии, как в самой жизни, всё намешано, и трудно угадать пропорцию: больше грубого или больше небесного. Мне кажется, что больше небесного: хочется верить в чудеса, в то, что Сомов прикрывается элементами декадансного мира. Когда я как литературный критик читал его сборник, то заметил, что у него в стихах просматривается кинематографичность полотна. В своей рецензии я проводил параллели с «Грузом-200» Балабанова, с «Трудно быть Богом» Алексея Германа. Это весьма специфичные киноленты, которые требуют определенного уровня подготовленности, бекграунда, зрителя. Мне близок мир Сомова — но я понял это не с первой страницы и не с третьей. Мне кажется, правильный подход к его поэзии таков: глубокое погружение в его весьма интригующий мир.

Б. К.: Давайте завершим презентацию поэта — голосом самого поэта.

Аудио: Алексей Сомов читает стихотворение «Стрижи хвостами режут синеву…»