Андрей Немзер. Историк литературы, критик, профессор НИУ ВШЭ. Кандидат филологических наук. В прошлом – заведующий отделом критики журнала «Литературное обозрение», обозреватель «Независимой газеты», газет «Сегодня», «Время МН», преподаватель Российской театральной академии. Член Союза писателей России, автор книг «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е», «Памятные даты. От Гаврилы Державина до Юрия Давыдова», «Замечательное десятилетие русской литературы», а также множества работ по истории литературы и сборников литературно-критических статей. Учредитель Академии русской современной словесности.

Борис Кутенков: Амбивалентность личности Андрея Немзера в современном культурном поле не перестаёт занимать меня на протяжении уже многих лет. Беспристрастный автор многих литературоведческих штудий (в том числе о Жуковском, Карамзине, Баратынском, Давиде Самойлове) – и строгий судья, наводивший шороху в критике современной прозы в 90-е – начале 2000-х («уж если хвалит, то так, что перехватывает дыхание, если порицает, то… дыхание перехватывает тоже», по едкому замечанию Сергея Чупринина), – он сочетает менталитет историка литературы и критика. А точнее – cочетает хладнокровный аналитизм плюс историко-литературную подготовку, присущие первому, и характерные для второго вспыльчивость и пристрастие к оценочности. В 2012 году он оставил колонку в газете «Московские новости», неустанно ведомую им долгие годы, и этим жестом, похоже, поставил точку в детальном сканировании новинок прозы. И далее – окончательно переключился на разговор о классике, предпочитая не говорить о современной словесности и даже игнорируя присылаемые ему опросы о различных «итогах года». Беседа наша, в соответствии с его пожеланиями, состоялась о литературе прошлого – благо и повод, две «солженицынских» даты в 2018-м, не теряет своей актуальности, – но захода на территорию новейшей словесности всё же не избежала. Как видится личность Солженицына и его деяния с позиции читающего сегодня; кому из исследователей можно доверять, а кому нежелательно; что такое солженицынская традиция в современной прозе и почему отношения Солженицына с Шаламовым не подлежат этической оценке постмодернистов, – вы узнаете из интервью, данного Андреем Семёновичем для «Textura».

Сокращённая версия опубликована в «Учительской газете» от 19 июня 2018.

Андрей Немзер: «Солженицын раздражает общество не только масштабами, но и снисходительностью»

Б. К.: Андрей Семёнович, в этом году сразу два юбилея Александра Солженицына – 100 лет со дня рождения и 10 лет со дня смерти. Вышло уже несколько выпусков «Солженицынских тетрадей» – альманаха под вашей редакцией. Издание альманаха, насколько мне известно, ещё продолжается. Как вы оцениваете промежуточные итоги сделанного? Какие планы у «Солженицынских тетрадей»?

А. Н.: Сейчас действительно готовится очередной выпуск. Что же касается итогов, то важнейшее дело – публикация не известных прежде текстов Солженицына: как литературно-критических, так и эпистолярных. Переписка Александра Исаевича с Лидией Корнеевной Чуковской – выдающийся памятник, выразительно характеризующий двух, без преувеличения, великих людей и замечательно воссоздающий атмосферу 1970-х – начала 1980-х гг. Что будет дальше – увидим: архив Солженицына, в том числе эпистолярный, огромен. Что же касается наших научных штудий, то Солженицын так же заслуживает тщательного изучения, как и любой другой писатель, – не говоря уже о масштабах. Было бы очень неплохо, если бы у нас выходили издания, посвящённые не только Тургеневу, но и, скажем, Лескову или Андрею Белому.

А. Н.: Сейчас действительно готовится очередной выпуск. Что же касается итогов, то важнейшее дело – публикация не известных прежде текстов Солженицына: как литературно-критических, так и эпистолярных. Переписка Александра Исаевича с Лидией Корнеевной Чуковской – выдающийся памятник, выразительно характеризующий двух, без преувеличения, великих людей и замечательно воссоздающий атмосферу 1970-х – начала 1980-х гг. Что будет дальше – увидим: архив Солженицына, в том числе эпистолярный, огромен. Что же касается наших научных штудий, то Солженицын так же заслуживает тщательного изучения, как и любой другой писатель, – не говоря уже о масштабах. Было бы очень неплохо, если бы у нас выходили издания, посвящённые не только Тургеневу, но и, скажем, Лескову или Андрею Белому.

– А какая аудитория тетрадей – удалось ли выйти за пределы круга специалистов и заинтересовать широкую аудиторию?

– Сомневаюсь. Конечно, этого бы хотелось, однако мы живём не в 1970-е годы, когда были люди, говорившие про работы о Пушкине: «Покупаю всё». Но это не проблема Солженицына, а проблема некоторой дегуманитаризации, происходящей в обществе: филология перестала занимать ту сверхсильную позицию, которую она занимала в 1970-80-е годы. Хотя, разумеется, есть исключения, но на то они и исключения.

– Как бы Вы определили актуальность прозы Солженицына и его личности именно для текущего момента?

– Настоятельно рекомендую тем, кто помнит, прочитать или перечитать четвертую часть «Архипелага» «Душа и колючая проволока» и вдуматься в слова о линии, разделяющей добро и зло, что «проходит через каждое человеческое сердце», и «лжи всех революций». А то, что Солженицыну выпал страшный русский ХХ век, усилило мысль художника, но не «определило» его дело полностью. Противостояние человека недугу, вопрос о том, как оставаться человеком, будучи смертельно больным, – не меньший вопрос, нежели вопрос о том, как оставаться человеком и подниматься в тюрьме и в лагере. Вопрос о трагической судьбе России поднят не только в «Красном Колесе», но и в «Матрёнином дворе». Наша история не навязана марсианами, она не разыграна кем-то: она сотворена нами. И вопрос о том, как человек корёжит или не корёжит свою личность, занимал Солженицына, как и других великих писателей, – Пушкина, Достоевского, Толстого. Я высоко ценю Тургенева и постоянно его перечитываю, но, если угодно, такой судьбы за ним нет; за Солженицыным, безусловно, есть. Никуда не денешься: когда человеку выпадает всё самое страшное, что бывает, – война, арест, следствие, лагерь, ссылка, тяжелейшее заболевание, мировая слава, изгнание и возвращение в изменившуюся, но и оставшуюся собой страну… Когда такое есть – глазки не закроешь.

Сейчас мы имеем возможность видеть Солженицына лучше, чем в оны годы, размышлять о нем более свободно. Солженицын всерьёз рефлексировал над словами Толстого, что печататься надо только после смерти: не то чтобы он всерьёз придерживался этой позиции, но думал о том, насколько это возможно. Тем более – насколько возможно предъявление личности аудитории при жизни? Мы же – хоть при жизни писателя, хоть после его ухода – предпочитаем идти известной дорожкой: Солженицына, как и прежде, опутывает бессовестная клевета. Ну что ж, скажем прямо: не он первый, не он последний. Лгут обо всех. Есть определённая политическая конъюнктура, и это, видимо, примета конца XX – начала XX века. Но есть и вечное: желание унизить великого человека, представить его в пошлом виде. Сейчас в связи с ростом СМИ и тем, что называют, «тотальной открытостью» эти тенденции становятся сильнее. Мы понимаем, как много выиграли в связи с этой открытостью; сколько проиграли – Бог весть.

– Наблюдается ли в целом развенчание Солженицына? В этом году вышла книга Владимира Бушина с характерным названием «Солженицын: гений плевка…»

– Мне знакомо творчество этого автора давно, знаю отдельные его опусы о Солженицыне: мне это неинтересно. Мне неинтересны книги «как бы правого охранителя» В.С. Бушина и «как бы прогрессиста» Б. М. Сарнова. Передержки и домыслы у обоих на каждом шагу.

– А вышедшая в серии «ЖЗЛ» книга Людмилы Сараскиной?

– Сараскина – человек близкий Солженицыну. Её обычно упрекают в апологетизме, в том, что она слишком влюблённо смотрит на своего героя. Но думаю, что лучше смотреть на большого человека влюблённо, нежели его оплёвывать – в частности называя «гением плевка». Более того, я убеждён, что без влюблённости не надо и писать биографию: хоть барона Дельвига, хоть Фёдора Сологуба. Если ты не ощущаешь привороженности героем, то не получится масштабного повествования. Сараскина достаточно объективна в том, что касается собственно солженицынской стороны. Я устроен несколько иначе, чем Людмила Ивановна, мои представления об общественном и литературном движении 60-х – 80-х годов расходятся с её представлениями. Но это вопрос об общей картине, а не о личности Солженицына. Ну а то, что мне кажется, что в некоторых местах слова бы лучше переставить, – мало найдется книг, которые нас бы не тянуло «отредактировать».

– А есть ли попытки «замолчать» Солженицына или как-то бороться с его наследием? Вспомним дикую выходку у Музея Гулага, получившую резонанс два года назад… (Члены РКСМ (Революционного коммунистического союза молодежи) повесили у входа в Музей истории ГУЛАГа повесили манекен с портретом Александра Солженицына, а под ним примитивное стихотворение с «резюме»: «Он Родины своей — первейший враг!». – Прим. ред.)

– Это не называется «замолчать», это называется «противостоять». В нынешней ситуации «замолчать» что бы то ни было невозможно: мы иначе устроены. Замалчивание происходит не по чьей-то злой воле: мы забыли огромное количество писателей, – скажем, конца XX века, – достойных лучшей участи. Книги Солженицына переиздаются. Если бы «замалчивали», то не было бы памфлетов: нападают на то, что есть, и этим отвратительным образом, но актуализуют. А общий рост энтропии – он, конечно, у нас происходит: кажется, так и в иных городах, царствах-государствах.

– Согласны ли вы с предположением Натальи Дмитриевны Солженицыной, что эта выходка – «искусственно развязанная акция»? Если да, кому и зачем она понадобилась?

– Думаю, что да. Солженицын раздражает масштабами и – именно потому, что он масштабен – своей снисходительностью: очень трудно хорошо относиться к человеку, который видит зло в тебе и всё ещё надеется на твоё выздоровление. Что касается того, кому и зачем, – характерно, что Наталья Дмитриевна не стала развивать этот мотив, а сказала ровно то, что сказала. Меня тут занимает не «кто поручил», а то, что общественная атмосфера позволяет случаться таким событиям, не реагировать на них должным образом. Одна из любимых книг моей юности – биография Пушкина, написанная Юрием Михайловичем Лотманом. Размышляя о последней трагедии Пушкина, о его противостоянии тому, что Пушкин называл «свинским Петербургом», Лотман пишет о безнравственной атмосфере, обусловившей гибель поэта не в меньшей мере, чем конкретный заговор. Так и в случае Солженицына. Думая о его посмертной судьбе, мы упираемся в вопрос о состоянии общества. Когда Большая Коммунистическая была переименована в улицу Солженицына, тоже был безобразный скандал… Про это поговорили несколько дней – и никто уже не помнит. Что отвратительнее – «событие» или «лёгкое» к нему отношение, «забывчивость» – не берусь судить.

– В каком состоянии находится филологическая наука о Солженицыне, что не исследовано?

– Филологическая наука о Солженицыне находится в состоянии зачаточном. Это вполне понятно, потому что архив, в общем, закрыт, исключая ближайший круг, и корпус текстов полностью не издан. В случае Толстого это девяносто томов; у Солженицына (если с письмами) едва ли много меньше. Но у нас пока нет даже намеченного самим писателем к изданию тридцатитомника. Это не значит, что нет хороших работ, конечно, есть. Но каков был уровень изучения Пушкина в 60-е годы XIX века, уже после гениальной книги Анненкова и послеанненковских изданий? Тот ещё. С другой стороны, думаю, что тут вопрос не столько о Солженицыне, сколько в целом об изучении литературы «нового времени» на современном этапе. Не факт, что у него блестящие перспективы.

– Есть ли солженицынская традиция в современной прозе и, если да, кого из современных авторов можно назвать его последователями?

– Появление «Одного дня Ивана Денисовича», а зачем «Случая на станции Кречетовка» и «Матрёнина двора» радикально изменило литературную ситуацию. Солженицыным были мотивированы писатели, которых когда-то называли деревенщиками: безусловно, двух замечательных повестей – «Живого» Бориса Можаева и «Привычного дела» Василия Белова – не было бы без «Одного дня…», что совершенно не умаляет этих писателей. Но воздействие Солженицына ощутимо не только в прозе о судьбе деревни, трагедии раскрестьянивания. Убеждён, что для Георгия Владимова, Юрия Трифонова, Фазиля Искандера и еще многих крупных писателей его присутствие в литературе было фактом весьма существенным. Если говорить дальше, мы переходим к вопросу о том, существует ли традиция Толстого или Достоевского? Если традиция Толстого – это составление длинных периодов с многочисленными «который», то понятно, что не в этом дело. Стилистические решения у каждого более-менее крупного писателя самостоятельны. В свою очередь, спросим: была ли для Толстого значима пушкинская традиция? Наверное, была. Но сказывалась иначе, чем у Достоевского. Думаю, что для каждого крупного работающего сегодня писателя Солженицын так же актуален, как Толстой, Достоевский, Чехов…

А поименно «тыкать», говоря, например, «Олег Павлов развивает…», охоты нет. Павлов – самостоятельный писатель, много о чём помнящий, но назвать его наследником «по прямой» я совершенно не готов. И выдёргивать «сейчасошние» имена почитаю ненужным. Другое дело, что, похоже, одарённые молодые литераторы читают всё меньше, всё меньше понимают, что они существуют в одном поле не только с Солженицыным, но и с Толстым и Пушкиным. Как с этим жить – я не знаю: я человек, выросший в ином поле. Но иногда и у писателей XIX века уходило осознание, что они обретаются в одном поле с греческой и римской классикой. Это не значит, что такой писатель презирал Вергилия или Горация: для него Вергилий и Гораций были теми, кого можно читать, а можно и не читать. Для Ахматовой и Мандельштама было иначе: вне зависимости от их меры знакомства с древними языками. Сейчас происходит какой-то мощный общекультурный поворот, но судить о нём ответственно мне не по силам.

– Как учителю-словеснику преподавать Солженицына, с каких текстов начинать?

– Я однажды услышал на этот вопрос совершенно замечательный ответ. Вопроса не было, а ответ был. На каком-то круглом столе Ирина Бенционовна Роднянская сказала, что она хотела бы, чтобы в пятом или шестом классе все наши дети прочитали главу из «Архипелага», которая называется «Белый котёнок», и осознали некоторые вещи: про стремление к свободе, про милосердие, про добро и зло… Я был потрясён и глубоко тронут этим «простым» соображением. А дальше могу сказать одно: чем больше, тем лучше. Но я и про Толстого так скажу, и про Пушкина. Чем больше стихов Пушкина дети будут учить наизусть с первого класса и до «двенадцатого», тем лучше. Моё «чем больше, тем лучше» – не про Солженицына, а про словесность в целом (кстати, не только русскую): я совершенно не хотел бы, чтобы Солженицын вытеснял Пушкина и Шекспира (который и так почти сведён на нет), и, уверяю вас, Солженицын этого тоже не хотел. Вопрос, почему «Матрёнин двор», а не «Один день Ивана Денисовича», мне представляется не очень существенным: мне вообще решительно не нравится нормативизация школьной программы. Если какой-то учитель лучше, глубже чувствует (больше любит) «Один день Ивана Денисовича», то это его выбор.

– Как воспринимаются тексты Солженицына Вашими студентами?

– На программе «Филология» в Высшей школе экономики у нас есть многосоставный курс, которым мы, по сути, начинаем приобщать поступивших к «делу». Называется курс «Ключевые тексты русской литературы». Там «медленно» читаются разные тексты: «Выстрел», «Реквием», «Бедная Лиза», «После бала»… На протяжении нескольких лет я читал «Матрёнин двор», это была очень интересная и глубоко осмысленная работа. Я не могу сказать, что все плакали и/или предлагали гениальные филологические решения. (Таких – идеально складывающихся – курсов просто не бывает.) Но что работа шла всерьёз, не сомневаюсь. У меня есть замечательная студентка, начавшая специально заниматься Солженицыным на 2-м курсе. Сейчас она завершает «выпускную квалификационную работу» («дипломную») о поэме «Дороженька» (сочинялась Солженицыным в лагере). Пока точка в работе не поставлена, давать оценку ей рискованно. Но могу заверить: общение с этой студенткой – настоящая моя радость.

– А какое произведение студентам больше всего нравится и чем оно их трогает?

– В один период такое, а в другой сякое. Для меня невозможен вопрос, что мне больше нравится: «В круге первом» или «Раковый корпус». Хотя начинал я свои солженицынские штудии статьей о романе, а о повести не написал (пока). Так же невозможен для меня выбор: «Война и мир» или «Анна Каренина», «Дворянское гнездо» или «Отцы и дети», Фет или Некрасов… Если «Евгений Онегин» в мире Пушкина занимает особое место – то это случай единственный, «роман в стихах» и писался иначе, чем все остальное. Но вообще-то Пушкин еще много всякого сочинил, без чего жить нельзя.

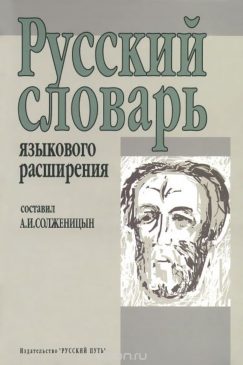

– Нельзя не вспомнить о сорокалетней работе Солженицына над «Русским словарём языкового расширения». Удалась ли Александру Исаевичу его лексикографическая реформа?

– Нельзя не вспомнить о сорокалетней работе Солженицына над «Русским словарём языкового расширения». Удалась ли Александру Исаевичу его лексикографическая реформа?

– Это не реформа. Составление словаря – напоминание. Идея Солженицына очень проста: у нас это есть, и мы должны знать, что у нас это есть. «Расширение» обогащает – прежде всего писателей, но и читателей тоже. Конечно, Солженицына удручало «омертвение» языка СМИ, захватывающее и пространство «изящной словесности». Это сложный процесс, обсуждать который можно долго. Для меня важно, что не только Словарь, но и «языковая практика» Солженицына (сама его проза) помогли многим писателям научиться смотреть в разные стороны языка. Я скверно отношусь к современной литературе – может быть, это моя вина, – но сказать, что она лексически бедна, я не могу. Вот в 1940-е годы – когда кто-то чуть «поиграет», и это кажется из ряда вон выходящим, – да, а сейчас в этом смысле нет бедности. В своей заботе о языке Солженицын никак не одинок. Писатель может составлять словарь (как Гоголь) или не составлять его (как, к примеру, Гончаров), но «расширением» и «сбережением» языка он в любом случае занимается. Так у нас было всегда – от Тредиаковского и Ломоносова.

– Идеи Солженицына нашли развитие в последующем развитии языка?

– Любые лингвистические чаяния и утопии обращены прежде всего к тем, кто словом владеет, а дальше происходят разного рода опосредования.

– Хочу спросить об отношениях Солженицына и Шаламова. Шаламов в письме Солженицыну высоко отзывается об «Одном дне Ивана Денисовича», критикуя, впрочем, за недостоверность, затем в записных книжках называет прозу Солженицына «безнадёжной графоманией»… В чём причина их расхождений во взглядах на искусство?

– Ни я, ни вы, ни те, кто бессовестно спекулирует, используя поздние суждения Шаламова, ни те, кто позволяют себе осуждать Шаламова, не прожили его страшной жизни – ещё более страшной, чем у Солженицына. Колыма 1937 года – история совершенно особая. Я никогда не выскажу никаких оценочных суждений в адрес Шаламова. Подлинность письма Шаламова Солженицыну с оценкой «Одного дня…» никто оспаривать не посмел. Солженицын никогда не сводил счётов с Шаламовым: спор с ним, который ведётся в «Архипелаге…», – глубокий спор, в котором Солженицын признает значение мыслей и опыта своего оппонента. Что стало с Варламом Тихоновичем в последние годы его жизни – не нам судить. Равно как не тем, кто хочет превратить человеческую трагедию в дубину, и юрким постмодернистам, поднимающим на щит «эстетические достоинства» прозы Шаламова, словно бы она в их уютных кабинетах создана. «Колымские рассказы» и многое иное, Шаламовым написанное, неотъемлемая часть русской литературы. О прочем умолчим: нас там «не стояло».