Любовь Борисовна Сумм – филолог, переводчик, внучка поэта Павла Когана (1918-1942), составитель полного сборника стихов и писем поэта с материалами из семейного архива (Павел Коган. Разрыв-травой, травою-повиликой. М.: Совпадение, 2018), вышедшей к столетнему юбилею поэта. Кроме полного корпуса публиковавшихся ранее произведений, в книгу вошли черновики и переписка из семейного архива, а также комментарий и страницы воспоминаний.

Ткёт что-то белое время-портниха

К столетию со дня рождения Павла Когана (1918-1942)

В фильме «Застава Ильича» («Мне двадцать лет») после молодых поэтов перед студенческим залом выступает Борис Слуцкий. Он читает стихи своего любимого друга Михаила Кульчицкого, одно из последних, присланное уже с фронта, затем говорит:

– И был ещё поэт, Павел Коган. Последнего его стихотворения не знает никто. Мы увиделись с ним в Москве перед отправкой на фронт, он читал мне длинное стихотворение, я запомнил из него три строки.

Читает, словно прозу, выделяя не ритм и рифму, а многократные «по»:

Разрыв-травой, травою-повиликой

Мы прорастем по горькой, по великой,

По нашей кровью политой земле.

Чутким слухом поэта Слуцкий выделил три ключевые строки, сквозь которые можно увидеть и осмыслить всё творчество Павла в развитии, в высшей точке. К 1940 году деревья, символ жизни и детская память («одеты в дым каштаны», «цветут на Украине вишни», «И тополей пирамидальных/Готический собор в дыму») сменились травами, предвестьем гибели: «Упасть лицом на высохшие травы». «И травы предвидел – осенние», писала в воспоминаниях о Павле его жена Елена Ржевская. Смертоносные травы: «Ковыль-трава и разрыв-трава/И злая трава – полынь». С 1940 года достаточно лишь назвать траву – «что пыль, что полынь, что криница» – и сразу же, рифмой возникает образ собственной гибели: «И когда мне скомандует пуля: “Не торопиться”».

Белобилетник по зрению, он твёрдо знал, что уйдёт на большую войну и вернуться ему не суждено, – и ушёл, когда настало время, выучив таблицу окулиста, добившись признания годным. Закончил курсы военных переводчиков; под Новороссийском, где и так мясорубка, напросился от штабной работы – в разведпоиск. Без очков, разумеется, продолжая скрывать серьёзный для военного человека изъян, только в письме Нине Бать проговорился: «Очень меня мучает близорукость… Ну да ладно».

Малый остаток времени до войны побуждал «торопиться»: любить, родить ребёнка, увидеть свою страну целиком, много работать. В двадцать один год замахнуться на роман в стихах и четыре главы написать начисто. Заранее позаботиться о поэтическом некрологе для себя и собратьев-поэтов – об этом много лет спустя написал Борис Слуцкий:

Мы скинулись, собрались по рублю,

Все, с кем пишу, кого люблю,

И выпили, и мелем чепуху,

Но Павел вдруг торжественно встает:

– Давайте-ка напишем по стиху

На смерть друг друга. Год – как склад

Пороховой. Произведём обмен баллад

На смерть друг друга. Вдруг нас всех убьёт…

В то, что «всех убьёт», Павел не хотел верить, приказывая Жоре Лепскому: «Ты должен выжить, я хочу, чтобы ты выжил». Те, кому Павел нагадал выжить, – Жора Лепский, Алексей Леонтьев, Борис Слуцкий – возвратились живыми. Павел полагался на их дружескую память. Изю Рабиновича (Крамова) просил в письме с фронта: «Родной, если со мной что-нибудь случится, – напиши обо мне». Алексей Леонтьев ещё перед войной читал начало поэмы «Павел Коган» ее герою (закончил он её в 1947):

Забуду всё, что знал и трогал,

Но буду ль рад забыть совсем,

Что жил когда-то Павел Коган

По Ленинградскому шоссе.

Отчего так бередят душу эти строки? Ведь ни слова о таланте или о ярком характере. Жил и жил. По такому-то адресу. Но место проживания для Павла – не пустой звук. Ленинградское шоссе воспето им многократно: в ранних стихах, этим шоссе (ныне проспектом) он шёл домой, в двор на улице Правды, в квартире на Ленинградском шоссе прожил два счастливых года с Леной, этим шоссе – путём Вселенной – проходят его стихи:

И ночь, созвездьями пыля,

Уйдет, строкой моей осев,

На Елисейские поля

По Ленинградскому шоссе.

И простое «жил когда-то» Павлу было близко: друг смотрит в лицо друга и радуется факту его бытия. Ведь и сам он заклинает Жору Лепского – быть! – не упоминая о его музыкальном соавторстве в «Бригантине». Всего лишь:

Человек ты мой,

Человек ты мой,

Дорогой ты мой человече!

В эти годы в стихах Павла появляются всевозможные производные от слова «человек» – и это «человече», помеченное в словарях русского языка «устар.», и «трёхлетний вдумчивый человечек» (наперёд, с мыслью о новорожденной дочке, с мечтой успеть увидеть, как она подрастёт, – и опять угадал сроки, погиб через две недели после третьего её дня рождения), и тот вид осмысления, который греки называли «этимологическим» – поиск истинного значения слова в его звучании:

Вы не слышите слово «человечность».

Оно звучит изнутри как отмеченный стих,

И если человек – это чело века,

То человечность это – чело вечности.

Три строки, сбережённые Слуцким, – вершина такой «этимологизирующей» поэзии. Символика трав сочетается с символикой внутренней формы слова: «повиликой» – «по великой». Синтаксис и тот двоится: «по нашей – кровью политой – земле» и «по нашей кровью политой».

Последнего стихотворения Павла действительно не знает никто. А может быть, и нескольких его стихотворений. Семен Фрейлих, ифлийский товарищ Павла, закончивший вместе с ним краткосрочные курсы военных переводчиков, рассказывал: незадолго до того, как их отправили на разные участки фронта, Павел читал ему стихотворение, в памяти остался некий образ (больше похоже на «Монолог», нащупывает он), но восстановить хоть что-то Фрейлих не смог, и это, очевидно, был другой текст, не тот, что услышал Слуцкий. Вторая жена Павла, Нина Бать, после гибели Павла писала его отцу: «Я не могу вспомнить полностью некоторых его незаписанных стихов, и это мучит меня как преступление».

Последнего стихотворения Павла действительно не знает никто. А может быть, и нескольких его стихотворений. Семен Фрейлих, ифлийский товарищ Павла, закончивший вместе с ним краткосрочные курсы военных переводчиков, рассказывал: незадолго до того, как их отправили на разные участки фронта, Павел читал ему стихотворение, в памяти остался некий образ (больше похоже на «Монолог», нащупывает он), но восстановить хоть что-то Фрейлих не смог, и это, очевидно, был другой текст, не тот, что услышал Слуцкий. Вторая жена Павла, Нина Бать, после гибели Павла писала его отцу: «Я не могу вспомнить полностью некоторых его незаписанных стихов, и это мучит меня как преступление».

При таком предчувствии как же не позаботился Павел о сохранности своих стихов? Не оставил Нине в записанном виде? В Москве, где он и Слуцкий успели повидаться, жил отец Павла, Давид Борисович, в той самой квартире на улице Правды, где Павел вырос – почему не сложить листочки там? И прочитанное Фрейлиху можно было отправить письмом, пока ещё не попал на фронт под Новороссийском, откуда треугольники доходили плохо и писать было, как признавался Павел в мае 1942-го, «очень трудно по многим причинам, нелепым для вас в тылу: нет бумаги, негде писать, смертельно хочется спать и т. д.».

Не записал – потому что акт чтения другу, собрату-поэту, возлюбленной был для Павла актом публикации, он полагался на их память и лучше, физиологически лучше ощущал стихотворение в таком изустном, читаемом вслух другому существовании. Павел долго носил стихотворение в себе, вслушиваясь, правя, дописывая – в голове. После долгой внутренней работы и многократного опробования на слушателях окончательный вариант ложится на бумагу чистым, без помарок, и уже не правится. Павел предпочитал даже не сам записывать стихи, а диктовать их Елене, порой вместе с комментариями или подпольным вариантом строки, растолковывал, просил запомнить, не записывая.

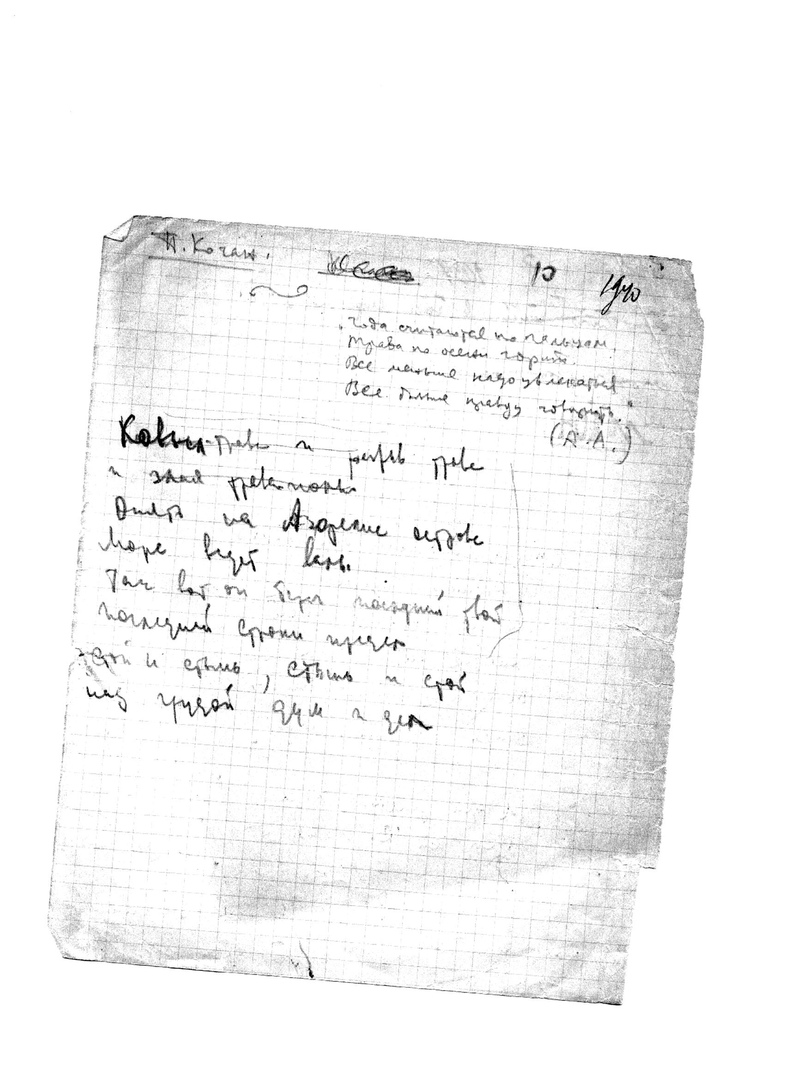

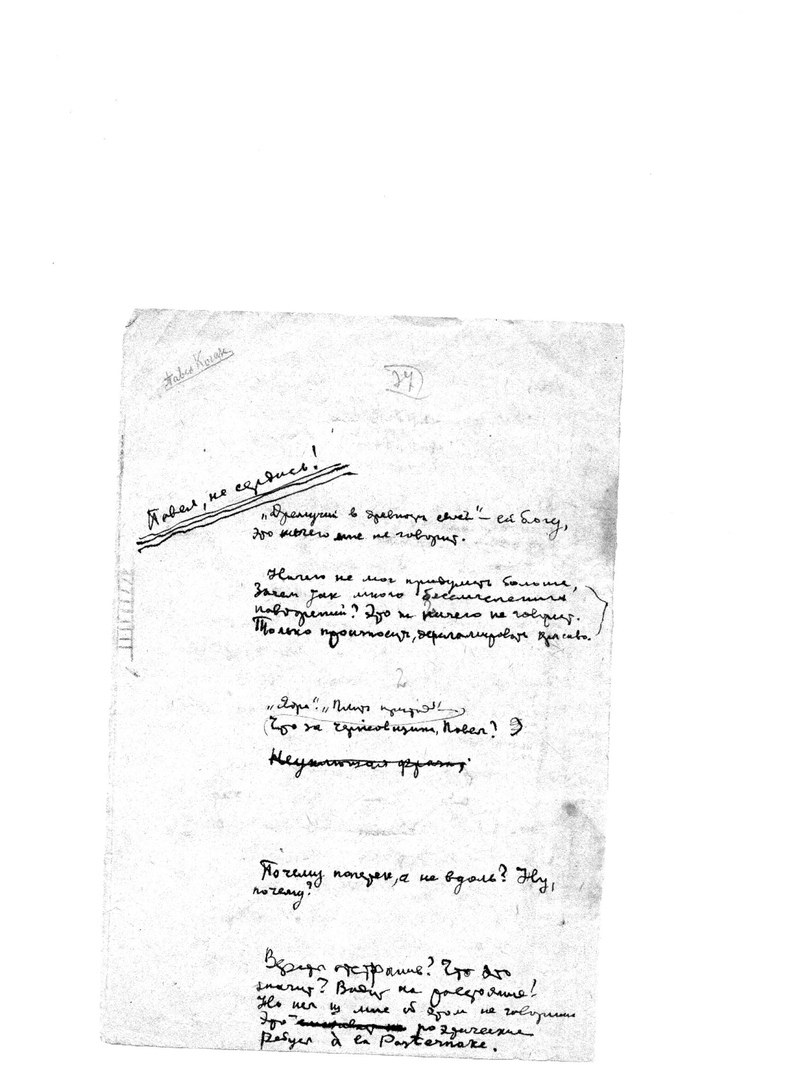

Одним из вариантов чтения вслух была переписка с Алексеем Леонтьевым, однокурсником, которого Павел отвлекал от лекций, подсовывая на разбор очередное, кое-как набросанное стихотворение. В данном случае письменное общение – вынужденное, под носом у преподавателя. Хотя Алексей делал немало замечаний и по слову, Павел никогда ничего не исправлял, то есть это был такой же акт «публикации» внутренне готового стихотворения. Мог перечеркнуть целиком и отказаться от стихотворения, если Алексей считал его слабым (и если Павел соглашался с оценкой) или «безобразием», как стихотворение, в котором употреблено слово «жид», но если не перечёркивал, то и правку Алексея не вносил – внутриутробный период закончен, стихотворение родилось, и тут уж – либо сумеет жить, либо нет.

Работа на бумаге прекратилась ещё в начале 1936 года, последний черновой вариант из обнаруженных в домашнем архиве – «Гроза», где первое слово, частившее в подростковых опытах Павла, «шальным», заменено «косым» («Косым стремительным углом»). Это январь 1936 года. И если от 1933-1935 годов в школьных тетрадях осталось немало версий одного и то же стихотворения, и над некоторыми, как над посвящённым Есенину, Павел трудился два-три года, то после «Грозы» обнаруживаются лишь совпадающие слово в слово списки одного и того же стихотворения. Короткие наброски встречаются и в 1936-1941 годах, но они не пересекаются с законченными стихотворениями. По-видимому, такие записи Павел делал, если стихотворение стопорилось, если приходила только мысль или две-три строчки и дальше дело не шло, – тогда он боялся потерять озарение и записывал (так было с «Вы не слышите слова “человечность”» – услышал, записал). Но когда мысль и музыка совпадали, внутренняя работа над текстом происходила упорно, ежечасно, и риска упустить какое-то слово не было. Работа в голове оказалась для Павла самой плодотворной: варианты сосуществовали, сопоставлялись, порождая в итоге точный итоговый текст.

Карандаш и бумага выручали в большом строительстве, – фиксируются в тетради заготовки романа в стихах (такие сложные конструкции невозможно было бы держать всё время в памяти, к тому же параллельно возникали другие, не связанные с романом стихотворения). Эти заготовки подтверждают, что черновик нужнее всего был Павлу, когда мысль или чувство забегали вперёд слов. Например, сохранился целый тетрадный разворот с многократно переделанным четверостишием из «Лирического отступления», и это вовсе не «Дойдем до Ганга», а предыдущая строфа – «Но людям родины единой». «Как мы гордились своей единственной страной» – «Как мы гордились одной, единственной страной» – «Как мы любили…» – вот что лежит в затексте не совсем понятного, быть может, читателю «Какая иногда рутина вела нас жить и умирать».

Но вот стихотворение сложилось – что же дальше? Дальше Павел читает его вслух тем, кого любит, кому доверяет. При жизни он не опубликовал ни единой строки. У него был ранний опыт такой формы обнародования стихотворения, как выступление по радио. В домашнем архиве сохранилось официальное извещение из радиокомитета от июля 1934 года: Павел Коган, победитель поэтического конкурса, посвящённого Олимпиаде, приглашается прочесть свое стихотворение в эфире. Жора Лепский запомнил первое, заочное знакомство с Павлом: он услышал его голос из приёмника, и читал этот голос строки не из «Олимпиады», то есть Павел, очевидно, выступал неоднократно. Вскоре Лепский, живший в одном с Павлом дворе, увидел его и воочию: шестнадцатилетний юноша вприпрыжку сбегал со школьного крыльца, распевая: «Не надо песси-песси-пессимизм, а надо о! и оптимизм!»[1]

Тем же летом Павел отправился в поход на юг, по раскулаченным деревням и организуемым колхозам. Увиденное основательно подорвало его оптимизм – Лепский отмечает, что с тех пор Павел «омрачался налётами щемящей тоски», причинами которой, по его мнению, могли быть и «юношеские перепады настроения», и «суровые ветры времени». Тот мальчик, что от полноты жизни распевал про оптимизм, мальчик с врождённым предчувствием счастья – это предчувствие так ощутимо в ранних стихах Павла, влюблённого и в вечер, и в ветер, и в воробьев («Весна моя! Я, кажется, до одури влюблен в тебя!») и, конечно же, в «свою молодую страну», – тот мальчик исчез навсегда. Это произошло не романтически, не в одночасье – стилистически едва ли удастся разделить стихотворения первой и второй половины 1934 года – но какая-то работа совершалась в Павле, и в начале 1935 он читает одноклассникам первый вариант «Монолога».

«Монолог», который мы знаем, помечен 1936 годом (все стихотворения Павла датированы хотя бы годом, часто и точным числом. Хотя остаётся вопрос, что это за дата – когда стихи «пришли» или когда были записаны? Скорее всего, точная дата, иногда даже с временем суток, например, «ночь 22 октября» – момент рождения). Однако по рассказам Павла его ифлийские друзья знали, что он читал «Монолог» в девятом классе, в 1935 году, и был за это исключён из школы. Сохранилось заявление отца Павла о переводе сына в другую школу в феврале 1935-го, кое-как удалось спасти положение. В ту пору не было обязательной десятилетки, и Павел рисковал, как напророчил себе в одном наброске, остаться с волчьим билетом. Выпускные экзамены он сдавал экстерном.

Видимо, первоначальный вариант стихотворения был основательно переработан Павлом, если в итоге он ставил дату «1936». Вариант 1935 года исчез бесследно, возможно, и Давид Борисович позаботился об уничтожении крамольной странички. В том тексте могло быть больше юношеской позы, подросткового экстремизма (Елене Павел рассказывал и о том, как мечтал об уничтожении тирана, искал соратников среди юных урок со своего двора, добывал пистолет). «Монолог» 1936 – горький, взвешенный, взрослый – признание поражения. «Мы кончены. Мы отступили». При большом желании можно трактовать его более общо, как разочарование в подростковой романтике (так поступает однокурсница Павла Когана Лия Лозинская). Но уж как к «общему» разочарованию привинчивается конкретное до жути «И головою падаю под трактор»?

«Монолог» – один из по пальцам считанных случаев (и каждый такой случай особенно важен), когда, сверх записанного, а посмертно и не раз опубликованного текста, имеется изустно переданный вариант Павла. И, вопреки обычному филологическому приоритету письменного текста, перед устным здесь «каноничен» устный, потому что Павел никогда не издавался и не готовился к публикациям, а переданное жене считал завещанным. Заключительные строки «Монолога» во всех розданных друзьям экземплярах читались:

Высокий век идёт высоким трактом.

Я говорю: «Да здравствует история!» –

И головою падаю под трактор.

Но Елене было завещано: «Жестокий век идёт железным трактом». По писанному варианту, то есть в отцензурированном виде, стихотворение публиковалось вплоть до 1989 года, когда редактор сборника «Гроза»[2] Виктор Фогельсон наконец поддался настояниям Елены, и то лишь отчасти: «железный тракт» удалось аргументировать ссылкой на комментарий самого Павла, который признавал здесь преемственность с Баратынским: «век следует путем своим железным». «Жестокий век» восстановлен только сейчас, в книге «Разрыв-травой, травою-повиликой», нами, дочерью и внучкой Елены и Павла.

Жестокий век идёт железным трактом.

Я говорю: «Да здравствует история!» –

И головою падаю под трактор.

Ещё одна купюра восстановлена в стихотворении 1937 года о комсомольских собраниях, на которых дети только что обнаруженных врагов народа отрекались от арестованных родителей. После первой строфы:

Мы сами не заметили, как сразу

Сукном армейским начинался год,

Как на лету обугливалась фраза

И чёрствая романтика работ.

В рукописи:

Пока мы догадались, что за выслугу,

Что сослужив и что не запятнав,

Что опыт наш не подходил по смыслу,

Как смысл не подходил под опыт наш.

И лишь потом:

Когда кончается твоё искусство,

Романтики падучая звезда,

По всем канонам письменно и устно

Тебе тоскою принято воздать.

Еще и строчки пахнут сукровицей,

Еще и вдохновляться нам дано,

Еще ночами нам, как прежде, снится

До осязанья явное Оно.

О, пафос дней, не ведавших причалов,

Когда, еще не выдумав судьбы,

Мы сами, не распутавшись в началах,

Вершили скоротечные суды!

Недопуск в комсомол обернулся благом: по крайней мере, Павлу не пришлось участвовать в скоротечных судах. А на радио Павел после того похода по колхозам в 1934 году никогда больше не выступал. И вся потребность сказаться выражалась в чтении друзьям, одноклассникам (ведь не мог не понимать последствий чтения раннего «Монолога» в школе, но и в себе держать не мог), компании во дворе, ифлийцам, в семинаре Сельвинского. Поэзия, чтение стихов, в том числе взаимное (ритуал, описанный во многих воспоминаниях о Павле) – высшая форма дружбы.

Дружба сыграла главную роль в сохранении всего наследия Павла Когана. Когда в 1956 году отец Павла взялся разбирать его черновики и составлять домодельную книгу, в дом потянулись соученики-ифлийцы, товарищи по семинару Сельвинского, ребята из компании, сложившейся во дворе дома 1/2 по улице Правды: эта первая в жизни Павла дружеская банда именовалась «Посёлок», в неё входили Георгий (Жора) Лепский, будущий адвокат и правозащитница Дина Каминская, и множество других, перечисленных Жорой Лепским в числе первых певцов «Бригантины» вместе с ифлийцами: «Павел и Ленка, Дуська и Туська, Галка, Стефан и оба Женьки, и Сергей, и другие ребята, и даже Натик пел, хотя в его исполнении любую мелодию можно было принять за всё что угодно».

«Бригантина» из этого круга стремительно распространилась и уже к 1945 году считалась студенческим гимном, а там и гимном геологов, и рыбаков, и походников, – первая, как считается, бардовская песня (и первое, значит, слово всей нашей бардовской песни – «Надоело»). И не только «Бригантина» – 9 мая 1946 года на вечере памяти Павла многие его стихи читали наизусть – и те, которым суждено стать знаменитыми, и хлёсткие эпиграммы, и сочинённые на спор за 20 минут по случаю отъезда приятеля «отвальные».

Так что надеяться на память друзей у Павла были причины, к тому же он не только читал вслух, но и дарил свои стихи-автографы. В том или ином доме до 1956 года пятнадцать, а то и двадцать лет пролежали, уцелели в превратностях войны, эвакуации, переездов стихотворения, записанные рукой Павла. Почти никто не согласился расстаться с его подарком, и – примета времени, печатные машинки только у немногих, чья жизнь полностью связана с бумажной работой – почти все переписывали тексты и позволяли сравнить с подлинником, но подлинник оставляли себе. В семейном архиве, всё в том же доме на улице Правды, собралось порой по пять-шесть копий одного и того же стихотворения, все разными почерками, все с пометками красным карандашом: «подлинник у такого-то», «в тетради у Дуси Каминской», «сверено с подлинником», дата и инициалы Елены Ржевской, помогавшей Давиду Борисовичу. В итоге архив состоит из шести основных элементов:

- домодельная книга в двести печатных страниц, изготовленная Давидом Борисовичем Коганом с помощью друзей Павла и при участии Елены Ржевской;

- листы с копиями автографов Павла, принесённых его друзьями;

- стихотворения Павла, записанные им собственноручно и переданные друзьями – таких намного меньше, но, например, Татьяна (Туся) Абуляк честно отдала свою тетрадь восьмого класса, и в ней – хорошее, никогда не публиковавшееся стихотворение «Здравствуй, тоска предместий»;

- архив Павла, упорядоченный им самим (в том числе отобранные и перебеленные стихотворения 1933-1936 годов, он переписывал их раз в полтора-два года – карандаш выцветал);

- черновики и оставшиеся в школьных тетрадях варианты 1933-1936 года;

- студенческие тетради – переписка с Алексеем Леонтьевым, наброски.

Когда на семейном совете принималось решение подготовить к столетию Павла Когана обновлённую книгу, казалось, что предстоит дополнить прекрасную «Грозу» 1989 года письмами Павла с фронта (они выходили в других составах, но не в «Грозе») и фрагментами воспоминаний (наиболее полно они представлены в сборнике «В том далеком ИФЛИ»). Вернуть несколько стихотворений, публиковавшихся ранее, из «Грозы» исключённых, – это песенка о рыжей девчонке (после «Бригантины» парни решили развить успех, сочинили ещё несколько песенок, и эта вышла чересчур, видимо, забубенной, на вкус редактора) и замечательное стихотворение о пошлости.

Многоликая пошлость то проявляется храпом и «бараньим салом… на губах», то «хвалит Александра Блока // Мизинец тонко отогнув», то прикинется «девушкой надменной», а то и особым типом, кто «мне припишет десять “измов” //И сорок “выпадов” пришьёт». В шестидесятые годы стихотворение печаталось и было хорошо известно. Редактор «Грозы» усомнился, не будет ли воспринята как «выпад» фамилия «Ивановы» в этом стихотворении. Ржевская уступила, но вложила в книгу листок с записью, поясняющей, что тогда подобного рода дифференциация не имела места. «Ивановы» – общее понятие, не подразумевающее ни русских, ни иных каких (если уж говорить о прототипах, то девушка носила как раз еврейскую фамилию). Кроме того, Павел, как и в «Монологе», опирается на традицию русской литературы и объяснял это Елене: у Заболоцкого: «Мир, будь к оружию готов! Целует девку Иванов».

(Вернётся ли когда-нибудь такая способность не различать? Поверить трудно, – а между тем в Европе и Америке ребята, сообщая родителям о новом друге, много подробностей расскажут, а о цвете кожи и не упомянут. Всечеловеческий дальтонизм, а не позитивная дискриминация или политкорректная терминология).

То есть предполагалась работа над юбилейным, «каноническим» собранием текстов… От домашнего архива поначалу ни мама, ни я не ожидали многого: допустим, удастся отобрать какие-то совсем ранние стихи и черновики, поместить их в приложение. Скорее даже ради иллюстрации, чем ради содержания: детские почеркушки, подростковый почерк. Но и домодельная книга, и папки – ошеломили. Личное соприкосновение и врасплох заставшее болевое чувство.

Элементы домашнего архива отчасти дублируются по содержанию, но и дополняют друг друга: и сам факт, что одно и то же стихотворение хранилось у того-то и того-то из друзей, и эти разные версии и черновики, строки, возникающие среди школьной математики и ифлийской латыни, замечания сокурсника на полях и тут же ответ на критику – Павел открывается в полноте жизни, дружбы, поисков слова и постижения времени, горестей, озарений.

Неопубликованных стихотворений оказалось намного больше, чем представлялось. Среди них действительно есть совсем слабые: открыв для себя в пятнадцать лет поэзию, мальчик поначалу писал взахлеб, слишком длинно, слишком много, не умея отличать удачные строки от пустых. Все стихотворения 1933 года и значительная часть 1934-го была отбракована прежними издателями, видимо, именно по этой причине. Возможно, сказалось и то, что к 1934 году Павел оброс компанией и привычка читать вслух свои стихи и записывать их в чужие тетради или дарить на листке вполне сложилась, то есть многие стихотворения шестнадцатилетнего Павла возвращались в дом, сохранённые друзьями, освящённые их любовью: значит, Павел считал их законченными и пригодными для «обнародования» в единственно доступной ему форме.

Но и среди тех стихотворений 1933 и 1934 года, что не увидели свет, многие – вполне вровень с теми, что удостоились публикации, а при внимательном чтении и детские стихи становятся важны. Отчётливее проступают истоки вдохновения: первый осенивший Павла поэт – безусловно, Есенин; Гумилев во внезапных аналогиях («Ветер был такой изысканный, // Ну почти как тот жираф» – но это стихотворение как раз известное); гораздо больше упоминаний Блока, чем в опубликованном наследии, но ни строки не добавилось к уже имеющемуся от Маяковского. Из вложенных Еленой Ржевской записочек выясняется осознанное цитирование Заболоцкого, Баратынского (а ещё были записки самого Павла, нежные послания юной жене, которые по установленной им домашней традиции вкладывались в томик «Спекторского»).

Кроме поэтической преемственности проступает в этих стихах и другой мощный источник поэзии Павла Когана: дружба. По слову Мандельштама, он «дружбой был, как выстрелом, разбужен». Эти первые его стихи полны мечты о дружбе, разговоров о дружбе, вымышленных друзей из дальних стран, мальчик зовёт в друзья и вечер, и весну, и ветер, и первая его поэма – «О ветрах и дружбе». Ветры прилетели к нему с вопросом: что такое дружба? И спросонок он отвечал: «Дружба – это птица, редко кто поймает». Павел, к счастью, поймал.

В итоге решено было издавать всё – и раннее, и черновики, и почеркушки. Что сразу открывается читателю – то в корпус стихотворений; варианты и черновики – в комментарии; совсем детское или отвергнутое Павлом, но важное для понимания хода его мысли – оставить в рукописи и рукописи эти представить в виде фотографий в книге. Это решение принесло и счастливые открытия, и серьезную, порой горестную, глубину понимания тех сомнений, которыми Павел мучился, его усилий «понять эпоху».

Обнаружилось несколько стихотворений 1941 года, хотя считалось, что «Однажды ночью в армянской хате» – единственное за тот год и последнее. Нашлись эти стихотворения, собственно, среди перепечатанных Давидом Борисовичем. Почему они были отвергнуты? Уж никак не за слабость. Скорее они слишком сильны, сложны, схожи со «Стихами о неизвестном солдате» Мандельштама.

Теплушка пропахла окопной грязью

Лютой злобой и плохой махоркой

Дым коричневый и прогорклый

Взлетал к потолку, когда запевали про Разина,

А когда запевали ≪Реве тай стогне≫

Он падал к ногам и бился оземь

Сокрушенно вздыхая разговаривали про озимь

И мечтательно вытягивали перепревшие ноги.

Но с дымом – ему очевидно просто казалось

Его лихорадило четвёртые сутки

Все вспоминался выпученный жуткий

Взгляд повешенного на Житомирском вокзале

Немцев ещё не видели, но слух полз

Окровавленный, ограбленный и в коросте.

В Чернигове какая-то баба билась и рвала волосы

О пятистах повешенных в Искоросте…

Это новый, неведомый Павел Коган, каким он должен был бы стать.

Мандельштам никогда не упоминается и не цитируется Павлом, но мог ли он не читать его? И может ли быть случайной перекличка в стихотворении 1937 года (опять-таки отвергнутом прежними публикаторами – неужели из-за той же «мандельштамовской» странности?):

В комнате её отца

тихо

стоит, ничего не делая

ткёт что-то белое

Время-портниха.

Что-то белое. Бумага, на которой проступят наконец буквы черновиков, обещание книги, словно бы даже и ненаписанное, и всё же…

Тосковавший по Павлу Борис Слуцкий через тридцать лет после его смерти присматривался к его внучке:

Слушай, девочка на песочке

на писательском пляже в Крыму!

В многоточья последней точке,

может, виделась ты ему.

Хотелось бы мне верить, что виделась. Хотелось бы верить, что с помощью друзей была поставлена последняя точка. Но – в многоточье.

________________

[1] Воспоминания Г. Лепского включены в сборник, посвящённый погибшим на войне ифлийцам (В том далеком ИФЛИ / Сост. А. Коган, С. Красильщик и др. М.: Филфак МГУ, 1999.

2 Павел Коган. Гроза. М.: Советский писатель, 1989. Эта книга была подготовлена Комиссией по литературному наследию Павла Когана с участием Елены Ржевской (секретарём комиссии была дочь Павла Ольга).